第三届CAFAM双年展海报

受 访 人 :王聪丛(CAFAM双年展参展艺术家、中央文化管理干部学院艺术学院 助理研究员)

采 访 人 :胡晓岚(博士,中央美术学院美术馆学术部馆员)

访谈时间:2017年1月4日

访谈方式:电子邮件

现场图

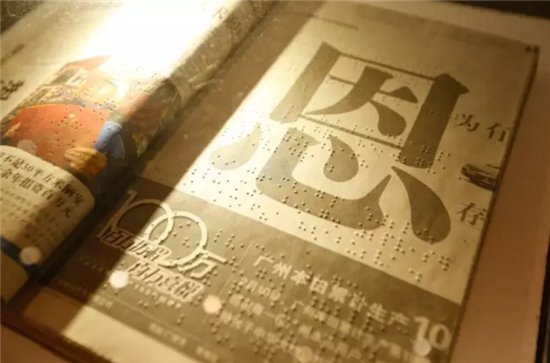

《无眼界》作品细节

胡:您好,您的作品《无眼界》是此次CAFAM双年展的参展作品,在作品的创作中最吸引您的是什么?

王:吸引我的是一种自在、奥妙。 大家应该看到《无眼界》这个作品是一个盲艺人说唱的“副产品”——将曲艺的唱词用盲文写在旧报纸上。唱词本身有关生死、爱恨、历史等,和承载盲文的旧报纸这种大众媒介形成一种反差。这个曲艺形式是国家级非物质文化遗产——襄垣鼓书,而盲文文本——唱词是由我国非遗传承人群体中唯一的盲人王俊川完成。我2012年考察襄垣县城,偶然发现了盲人在以这种方式,写作这样的内容。我被深深震撼了,当时觉得这是一种艺术“天书”,浑然自在、奥妙无穷。

说它“浑然自在”是因为民间的某些艺术,看起来很“土”,或者说很原始,当放到整个艺术体系和语境而言,却非常有意味。这种艺术带给我们对艺术本体、人之生死、存在本身的反思是非常深刻的。比如其中一个文本,唱词的内容是《观花》,写一个人从少年到耄耋之年看花开花落的整个过程。透彻的生死观就那样自给自足地存在于民间。

说它“奥妙无穷”,是这样的历史、生死、情感,变成我们明眼人读不懂的“盲文”,在凸凹的形式中,存在于旧报纸上。那个《观花》写在90年代《泰坦尼克号》新闻上,还有一篇将关羽的《夜看春秋》的唱词写在报纸的北京奥运会场馆的新闻上......这种随机中的奥妙和意味,只有上帝知道。

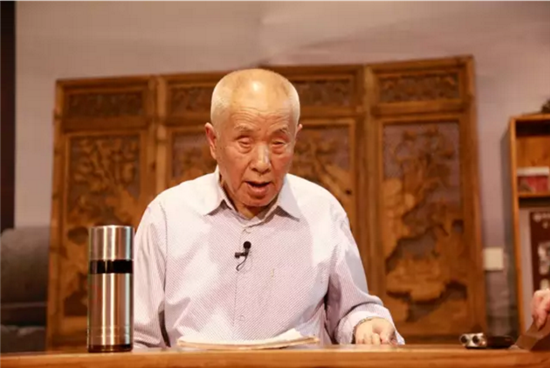

非遗传承人王俊川

胡:那么通过作品您最想表达的是什么?

王:我没有把自己定义为一件作品的“创作者”,而是“发现者”,或者是艺术天然的存在状态的“阐释者”。美术馆作为一个知识生产的场域,有一种能使普通物品发生转换、“点石成金”的奥妙。我借用这个“炼金术”将作品的意义进行转换。这个过程本身非常有意思。但是,我更想借由这个作品,使艺术的生产,尤其是中国当代艺术的生产多一份维度:当代艺术的创作者不一定是艺术家。“当代”不一定是在某种艺术体制或借由特定的“实验性”语言。而“中国”则不一定是一个符号、概念。它或许是一种历史在当下文化中的客观存在。我们的创作在某种程度上是发现。

所以,这个作品名称叫“无眼界”,取自《心经》里的三个字,有双关之意。盲人和无眼界里的“无无明,乃至无明尽”给我们指向关于艺术、生死、存在的更为广阔的维度。

胡:您到山西考察襄垣鼓书的所见所闻是怎样的?

王:我到襄垣很多次,每次都不太一样。如果想了解盲艺人这个群体,让我谈谈当时的情形可以写本书了。我就谈谈第一次情形吧:2012年冬天是在国家文化政策的感召下,一群旅游、经济、文化专家去山西省长治市襄垣县,为这个县城编纂“十二五文化产业规划”。在县领导的安排下,我们参观了当地可被产业化的文化资源,其中国家级非物质文化遗产——襄垣鼓书赫然在列。考察中,一群人大早行至破旧的大杂院内。那里是这群盲人的群体聚居之地。在院子内,这群年逾花甲的传承人围着八仙桌唱起了鼓书,人声混杂在平板鼓、卦板、木鱼、脚梆、小锣、小镲、镗锣、脚打大锣种种乐器声,好一番热闹。当时特别冷,领导们围着八仙桌外。襄垣鼓书乡音很重,不知道他们听懂多少。只是为一个县城这样弹丸之地制作接下来五年文化产业发展的专家——来自人民大学、交通大学、文化部党校等机构的教授、博士们也热烈地强调了要把这项国家级非遗项目作为产业化对象写到规划里。

当时,在大杂院的另一侧有一排旧屋子,其中一个房间是国家级非物质文化遗产传承人,70多岁的盲艺人王俊川的工作室。他在那里为大家表演写襄垣鼓书。当时,我在交流中发现了他是将旧报纸钉在一起,触摸着以盲文的方式来记录民间流传下的鼓词。那真是一种有意味的形式。

胡:后来为创作《无眼界》您进行了哪些准备?

王:主要是调研、思考。调研是因为这个展览的原因,我多次往返襄垣县,和盲艺人、官员、工作人员、当地学者访谈,了解盲艺人背后的、个体的生命故事。不夸张地说,每一个盲艺人都是一部史诗。西方有《荷马史诗》。日本有盲人作为记忆的官职。中国的瞽史中,《诗经》的传承都和盲人有关。尤其是我亲眼见证他们这个群体不仅通晓音律,还会算命卜卦,知生死。我发现越接触这个群体,越能触摸到一种更为有趣的历史观、生死观。

思考的方面主要在于,如何能在美术馆呈现,完成“有意味的艺术形式”的转换、阐释。怎么去解码这样的艺术,让观众有感知?我请教了很多人,其中有李军先生,央美人文学院副院长,也是我在央美读书时的导师之一。他从文化史、艺术创作的角度给了我很多启示。我也和艺术家孙晗、梁幸仪谈了很多。他们都有创作和视觉经验,给了我很多帮助。此外还和美术馆馆长、设计师、学术、展览相关负责人交流。每个人都会给你很多思考维度。展览方案做了不下十稿,有段时间会迷失在这个“解码”过程中。

胡:那些盲艺人的生活现状如何?

王:非常不好。靠鼓书说唱来赚钱已经没有受众了。他们也没有生活来源。现在他们住在一个大杂院里。大部分盲艺人每月只有500元贫困补助。有亲人的稍好一点,大部分非常困难。现在这个群体平均年龄也要60多岁了。艺术传承堪忧,年轻的盲人现在学习按摩,很少有人再去学习说唱鼓书。

胡:襄垣鼓书成为国家级非遗后发展状况怎样?

王:从“保存”的角度会有改善。地方政府、学者,工作人员都在做抢救性的记录、保存。

还有种自发的方式在促进其发展。盲艺人本身也在成立组织,每两年开一次“联谊会”,发表一些“宣言”。比如2016年,他们在襄垣县召开“第三届代表大会”,发表《丙申宣言》,这个宣言是地方书法家将宣言写在卷轴上,通过盲人按手印的方式表决通过,非常有意思。

但从总体传承上,我们的社会和文化面临转型,无法从根本解决使其原生态的延续了。襄垣鼓书将来的发展,也许其生命力在于另一种方式解读、挖掘、阐释,而不是原来的说唱本身吧。

国家级非遗传承人王俊川今年80多岁了。他也带了几位弟子,但是他的弟子们只是因为兴趣学习,和以前传承方式、内容、要求大不一样。

从接受的人群来说,那些当地的老百姓,年龄大的还比较喜欢。他们对襄垣鼓书是有文化记忆的一批人。但是大部分年轻人都出去打工,县城空心化,襄垣鼓书基本无法在当下文化状态下传承下去。

胡:作品《无眼界》最初是设想怎样展出?

王:盲文是用针在纸上扎出凹凸的孔洞。最初,我希望有一间黑屋子,把文本放大比人高三倍的状态,呈现一种有崇高感的纵深空间。一页页纸上孔洞背后透出灯光。光通过孔打在另一面墙上,形成斑驳的状态。观众基本以半盲的状态,进入这个黑色空间,一面触摸作品上盲文,一面聆听黑色空间中说唱的鼓书。

胡:和美术馆的协商过程是怎样的?

王:在协商中,专家们给出了很好的意见,主要是在“解码”和“转换”中,力度不够强。这的确是个难题,因为要表现的对象实在是太深奥了,怎样能实现直接又有张力的表达到现在我也依然困惑。

胡:对于参加这次CAFAM双年展,您有些什么感想?

王:这次的双年展真的很有意思。除了美术馆空间协商的民主意义外,更让我们看到年轻艺术家的思维、所感知的对象、艺术表达方式的水平及问题等等。美术馆作为非营利机构,和画廊、拍卖、博览会等商业机构中呈现的年轻艺术家不同。这使艺术呈现一种潜在的可能性、多样性,而这一点对艺术的未来特别重要。

胡:近期有没有创作或展览的计划?

王:目前没有创作计划。随缘,发现有意思的再去呈现。对“盲艺人”的这条线索,我会用文化史方法继续研究下去,也许将来从研究中、问题中再提炼创作。

来源:中央美术学院美术馆