下午四点,报告厅已座无虚席。就在三天前,很多人对《重生之河》饶有兴致的谈论还仅限于这样一条放映的线索……2014年底,塔斯马尼亚古今艺术博物馆……2015年9月,洛杉矶当代艺术博物馆……2016年,北京中央美术学院美术馆,亚洲首映。而在这几个看似中断的时间点之间,持续发生的是世界范围内对影片的讨论和争议,以及马修·巴尼在中国艺术家之间产生的影响。在多数观众对马修·巴尼的一知半解与一探究竟的强烈想法下,这三天机遇难得的放映,成为一时的热门事件。

连续三天,每场六小时的影片几乎无人中场退席。经过最后一天影片结束的散场与座谈会重新入场后,美术馆报告厅这一空间的转换也巧妙地呼应了观众在观影后难以逃避的于不同“现实”之间的转换。此时,相信所有人坐在这里,都带着无数个问题。这使得等待座谈会的那一个小时,被带入了一种沉浸的漫长的仪式感。

座谈会现场

中央美术学院副院长苏新平在开场致辞中谈到,影片的气质在具有艾略特的《荒原》 的恢弘之外,还给人以各种措手不及的感觉。这次活动的发起人、中央美院实验艺术学院教授吕胜中表示,他并不认同比较流行的对马修·巴尼是“捏造幻想的大师”的这种评价,而认为他的表达是对事物背后实质的一种犀利观察,正如中国的《山海经》,实际上是一种异化了的对事实的陈述。

中央美术学院副院长 苏新平

中央美院实验艺术学院教授 吕胜中

活动主持、中央美术学院实验艺术学院副院长 王郁洋(艺讯网/图)

除了马修·巴尼本人之外,这场座谈会同时邀请了中央美术学院实验艺术学院院长邱志杰、艺术家曹斐、艺术家汪建伟、尤伦斯当代艺术中心馆长田霏宇共同对话。

座谈会在一开场就梳理了马修·巴尼与中国当代艺术发生关联的时间线索:2000年,参加“上海双年展”;2007年,参展《美国艺术三百年》;2016年的今天,《重生之河》和《悬丝》系列在北京放映。这条线索使得马修·巴尼“空降式”的出现有了一个眼前的语境且更为难得。

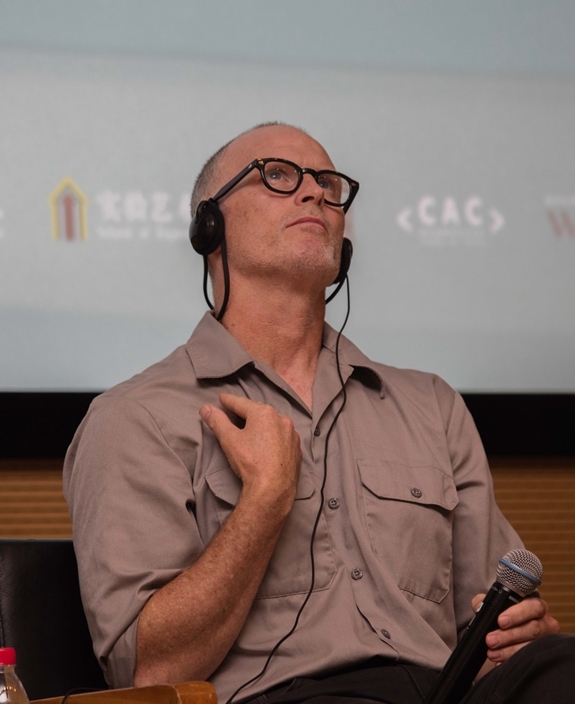

马修·巴尼

田霏宇首先抛出的问题是关于如何处理影片中的不同层次如神话结构、戏剧结构、电影结构、视觉结构之间的关系,以及如何看待影片在跨文化的语境下放映。马修·巴尼回应,在宏观的结构和更细致的结构之间,他往往会以一种非具体的方式来追随故事的主线。另外,他指出影片呈现为一种虚拟和现实之间的对比,作为放映之地的世界范围内的一些城市恰恰内在地拥有这种“对比”,是可以容纳到这一“矛盾”当中的,马修·巴尼认为,北京也是这样的城市。

尤伦斯当代艺术中心馆长 田霏宇

此外,田霏宇从美国文学语境中对海明威一类经典创作的崇拜,引入《重生之河》的最初脚本即美国小说家诺曼·梅勒的小说《古夜》,并请马修·巴尼谈谈影片与小说之间的关系。马修·巴尼认为这部小说使他的创作陷入两难的情境,如古埃及神话的直接限制影响了他的创作,但同时他又觉得是一种解放,他最终从诺曼的小说中穿透直接的联系,找到了更加抽象的语言,成为对诺曼的一种回应。影片中诺曼有限的重生能力与法老无限重生的能力,作为小说家的诺曼和作为文学经典的海明威一列人之间,实为一种对应。

汪建伟对马修·巴尼作品的解读是从寓言和神话的角度切入的,他认为,就像基督教里耶稣诞生的那个“马槽”,重生之后一种“新的”、“被熟悉所排斥”的身份必须经历这样一种“仪式”,而《重生之河》里相对应的仪式则是我们不堪入目的“肮脏”,它实际上是对我们既有的认知洁癖的一种挑战,当我们无法接受它时,也就不可能“接受一个未来”,从而实现重生。同时,他认为寓言不能被封闭在一种神秘的幻觉里,必须有一种语言来展现 ,所以马修·巴尼在制造一个可以被理解的现场。他指出,所有场面当中有一个令人着迷的地方,就像耶稣诞生那天动物忽然开口说话一样,《重生之河》里的汽车和人类身体之间也是没有界限的,从而破解了不同类事物之间无法对话的“咒语”。

艺术家 汪建伟

有趣的是,他从让人们“又爱又恨”的马修巴尼的影片中找到了一个“剩余的时间”,从而提出了如何理解观众在现场“昏睡”的问题。他认为,在这个“剩余的时间”里,所有的事物和秩序都解除了它原有的规定,进入到一个所有物和人都松散、自在、不结伴地出现的空间,而观众在这之间的“昏昏欲睡”则可能就是神秘和现实之间的媒介。

邱志杰认为观众的昏睡,缘于人们对影片中所暗喻和映射之物的不熟悉,而这恰恰是马修·巴尼电影中非常重要的东西,他所建立的一整套象征性的联系,使他成为美国的“国家巫师”,他在影片中呈现的是我们习惯认知之外的另一个美国,是被19世纪末的宗教运动渗透过的,深受非洲异教精神影响的,与安迪·沃霍尔不同的,除了可口可乐、Super Market之外的一个神经兮兮的、神出鬼没的美国。在对比“重生”这一命题在不同民族文化中的想象之时,他指出底特律这个城市对于一个“青春的美国”开始思考“重生”议题的重要性。因此影片中所选择的三个城市中的底特律城,也无疑是对“重生”的一种特定象征。

中央美术学院实验艺术学院院长 邱志杰(右)

作为年青一代的艺术家,马修·巴尼在创作上带给曹斐的影响更大一些。她谈到这种影响的方式是直接从影像的角度去解读他的作品,比如影片当中对美国歌舞、帝国大厦等形式或事物的运用。而对大批离开现实参照的、不明出处的视觉内容的追求,在一段时间内也成为她的一种追求。同时,这种对“之间并无关联的视觉样式”的理解与她对马修·巴尼工作方式的理解是一致的,即认为马修·巴尼的方式是在一个基本的叙事梗概下对视觉内容的糅合。除此之外,曹斐认为马修·巴尼的雕塑、符号等完全来自于他自己的头脑,超脱日常轨迹,在艺术世界里没有任何参考。

艺术家 曹斐(中)

马修·巴尼在对曹斐提出的女性形象问题的回应中提到对诺曼·梅勒小说中性场面的使用,他坦言如何使这些被文字描写的场面在影片中不被弱化地使用,对他而言构成一个问题。抽象化则是他找到的一种办法,但这种抽象化的视觉画面又可能是赤裸的。同时,马修·巴尼从对“情欲”广义的定义上找到驱使一切叙事的动力。他认为“广义的情欲”这种驱动力是非常核心的,就像消化系统一样,它可以帮助消化那些来源不同的抽象的图像。另外,马修·巴尼表示,他也在影片中尝试去实现男性和女性作为核心能量至少在形式上的平衡。

此外,他还回应了为何不去制作商业片这一问题,马修巴尼认为自己的导演手法与传统导演“让一个演员去扮演另一个人”的方式完全不同,他认为自己是去设定一个场景,然后让人物和环境之间产生一种不同寻常的关系,继而让人物去表现这种关系中的自己。

在电影之外的现实中,遭遇一个场面或一种现实与影片的非正常连接,或许是不少观众在观影中或观影后都“偶然”获得了的一种体验,这正是马修·巴尼的神奇之处。座谈会最后也再次指出这一问题,“从马修·巴尼的影片中,我们往往找到某些新的现实,而不是与现实中断。”

座谈会最后四十分钟的时间,留给了现场观众与马修·巴尼直接对话,观众所提出的问题除了针对影片中人物关系的解读、影片创作手法的分析、《重生之河》与《悬丝》系列的比较之外,也包括诸如马修·巴尼是否对观众的反应有所预设、对诺曼·梅勒电影作品的态度以及如何实现对“外在(权力)控制”和“自我控制”的完全突破等。

座谈嘉宾合影

文、编/尹冉旭

图/王育琪

视频/CAFAM视频+项目组

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。