讲座名称:安塞姆·基弗——一位来自德国的画家

主讲嘉宾:作家、策展人海因茨-诺贝尔特·约克斯 (Heinz-Norbert Jocks)

主 持 人:王春辰教授 (中央美术学院美术馆学术部主任)

讲座时间:2016年12月4日(周日) 14:00-16:00

【讲座简介】

画家、雕塑家基弗生于1945年,是二战后最卓越和成功的德国艺术家。他的摄影和行为艺术“占领”系列作品最初遭到禁止,但是他的事业正发端于此。基弗的艺术到底与德国文化,与(第三帝国的)德国梦有何密切关联?他的艺术观念的要义何在?为什么他作为画家所倾注的具象性遭到排斥?德国作家、策展人约克斯将在讲座中探讨上述问题。

【主讲嘉宾介绍】

作家、策展人。他定期写作,自1979年以来一直担任《国际艺术论坛》的杂志编辑。他曾与艺术家如巴塞利玆(GeorgBaselitz)、维奥拉(Bill Viola)、麦克·凯利(MikeKelley)、辛迪·舍曼(CindySherman);策展人如吉奥尼(Massimilliano Gioni)、小汉斯(Hans Ulrich Obrist)、泽曼(HaraldSzeemann);哲学家如鲍德里亚(Jean Baudrillard)、维利里奥(PaulVirilio)和于连(François Jullien)录制过上千小时的访谈。此外,约克斯撰写过许多中国当代艺术的文章,评论邱志杰、孙原&彭禹、冯孟波等艺术家作品。他曾是两期刊登在《国际艺术论坛》上专门讨论“艺术在北京”的杂志作者和编辑,也在位于杜赛尔多夫的美术院校任教。2014年他与加罗代尔(Dominique Garaudel)一起组织了在中央美术学院美术馆举办的“集体之眼研讨会:文化差异背景下的集体主观性及其美学”。

【讲座内容】

基弗他在谈到艺术的观看的时候,他曾经这样说:你去参加一个展览,其实就是以一种无概念的方式,无显见的方式去看。这段话也是来自于发端于德国的现象学,从胡塞尔开始,之后在法国得到了很大的传播,这意味着在观看任何对象的时候,以一种无成见无偏见的方式,以一种悬隔的态度去静静的观看这个现象和现象的显现。我今天选用的题目把基弗看成一位来自德国的画家,特意选取了这样一个德国的视角,当然基弗作为德国艺术家的一个个例,其实也可以转移到另外一些国家的经验当中去。我们在看基弗的绘画作品、影像装置作品的时候,我们会理解其实他在很多时候影响着我们如何看待绘画、如何看。基弗是在二战刚刚结束的时候来到这个世界的,我们也知道二战是德国第三帝国的灭亡,是以希特勒的纳粹统治告终的,在二战之后留给德国的是废墟。在德国纳粹统治期间,建立了一个以国家民族主义纳粹意识形态的系统,而德国整个艺术史书写上应该说是非常具有排他性,纳粹统治时期其他现代派艺术是没有任何立足之地,比如像毕加索,未来主义、超现实主义、印象派、表现主义所有的这些都被视为禁忌,当时也焚烧了非常多的书。这也就意味这在二战之后,留下了一块空白,一种完全虚无的状态,白板一块,要重新往上填写。像二战后的艺术家,像基弗的这样的艺术家,应该说是没有任何所谓的德国境内的历史传承的直接延续,他们要面对这样一个大的空白,要重新来创作他们的艺术。对于二战之后的艺术家,他们要面对的问题都是根本性的,都是何去何从,在哪离开始,在哪里发端。那么在德国二战之后,应该说当时第一批的艺术家应该是无定型艺术或抽象艺术的一些艺术家。他们当中也不乏在二战当中的一些战士,很幸运的是他们能够健全或者活着回到了故土。

主讲嘉宾 海因茨-诺贝尔特·约克斯教授

这一代的艺术家是充满伤痕的一代,其实博伊斯在某种意义上,虽然在流派上不属于不定型艺术,或者抽象派,但是博伊斯自己在二战的时候也当过飞行员,也经历了战争的重创。他们之所以不定型,之所以画抽象的画,因为他们一看到对象,看到实物,他们觉得仇视,他们觉得各种事物被纳粹意识形态玷污了,他们甚至成为纳粹的一些说辞的携带者,所以他们不画具体的事物,而画抽象的。这也就意味着以抽象的方式,让画笔以抒发内在情感的方式直接表达来自于心灵深处的诉求与欲望。这些艺术家遭遇一个直接的问题:如何谈论战争,如何谈论自己的所谓从犯或者共谋的这样一个身份,他们携带了这样的一个罪或者原罪。会有人来问,你们为什么在二战当中被卷到里面,为什么会到前线去,为什么没有当逃兵,没有离开战场。当然这种沟通是非常有难度的,而且是所谓的罪与罚的问题,甚至是父辈子辈在谈论二战经历的时候所难以逾越的这么一个屏障。也正是因为这样,父辈这一代比较忌讳自己的罪感不愿意和子辈沟通,这种罪感没有通过沟通的方式得以缓解,又造成一种压抑性,在这种沟通的隔膜当中,又产生了描述德国的一个词叫做“集体罪责”。简言之,关于法西斯,除了历史学家,在民间,在人们的具体生活当中,大家都是比较陌生的,所有与第三帝国相关的一些符号都被禁忌化。大家完全可以想像,像基弗在战后出生,并没有完全经历战争,但是他在做作品的时候,突然来了这样一系列像希特勒敬礼的影像行为,这个应该是引起了轩然大波,也冲撞了德国的禁忌。另外一个非常知名的艺术家是吕佩尔茨,在最早期的画作当中也画了一些比如说头盔,军装等等与纳粹相关的符号或物件。基弗除了做像希特勒敬礼的行为,还有一些影像作品,他自己在希特勒的林子和山区做出了详细的敬礼的这样的姿势,应该说基弗这样的作品简直像是扔进了一个大炸弹。在媒体当中,大家盛传居然有一位艺术家敢向希特勒致敬做这样的艺术。其实当我们现在回头看他最初的这些作品的时候,看到他当日穿的衣服包括纳粹的衣服,看到他像希特勒行礼的姿势,从影像上说也并不是无瑕疵的,但是这个作品让他在德国一夜成名。如果我们了解他,不光是他当时,还有他之后的一些作品,我们就会知道,他绝对不是一个启蒙主义意义上的启蒙者,因为他不相信人类能够靠认知,靠认识来带来光,来解决生存的谜团,在这个意义上更像一个新浪漫主义者,而这个和纳粹之间隐秘的联系也让这种阐释变得有点问题重重。

主持人 王春辰教授

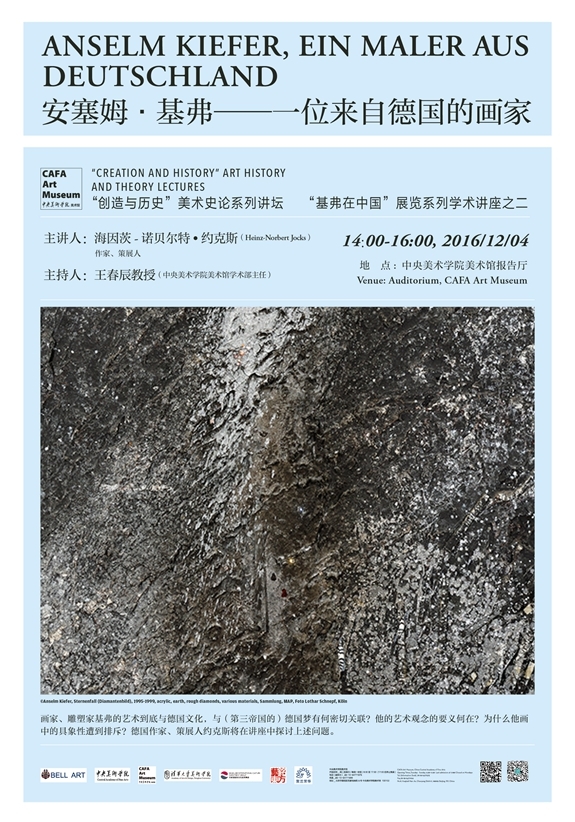

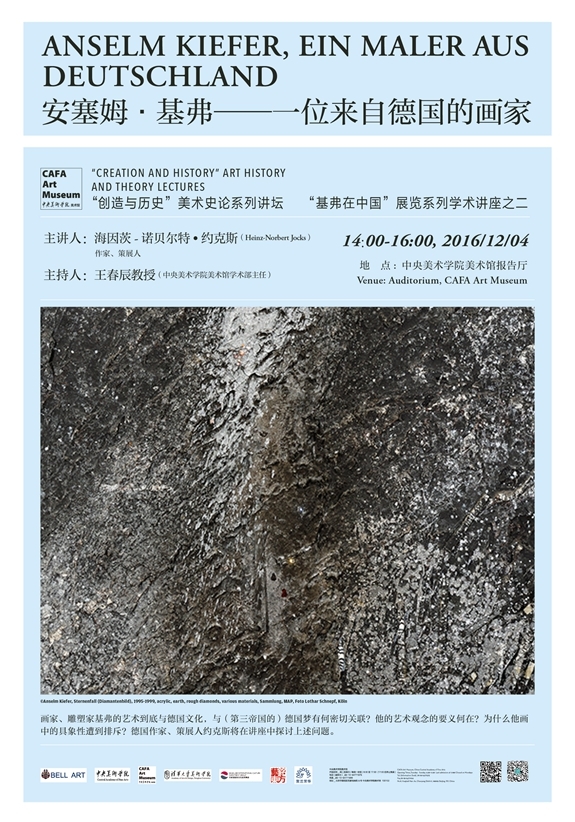

基弗是一个愿意写作,愿意阅读,充满文人气质的艺术家,基弗有一个很出名的作品:他画了一个巨大的森林,森林里面有各个头像,头像上都是非常著名的思想家,作家、诗人,像赫尔德林等等,都有带有一种光匀,也就是说他们的名字和头像辐射出一种精神性的光。基弗想用这样的作品唤回死去的思想家和灵魂,通过描述希望他们一直在场,一直活着。基弗本身不仅仅是一个勤奋的读者,而且他也是一个收藏者。在某种意义上说,他的画又有一种宣传的作用,他把那种已经消逝的作家和哲学家的灵光又以一种绘画的方式散播开来。后来基弗在他的作品当中,并不是以肖像的方式,而是以书写名字的方式来呈现哲学家和诗人,当然他是受到某种观念艺术的影响。因为美国著名作家威廉伏特纳曾经说过“过去的历史,从来曾未获取,他们还在发生着。”在某种意义上说这是基弗常爱引用的一句话,我们也可以用这样的一句话来描述基弗的作品。当我们看基弗的画的时候,我们常常并不是有很强的当代感或者当下感,我们进入了一种无终,进入了一个消失的时间维度,或者整合成一个整体的印象。而通过他所创造的图象来传达这样一个永恒的时间感,这是符合他基本的艺术思路的。而且他自己说过,他的思想是深受佛教影响,所有曾经发生过的事情,他都转换成另外一种形态来继续存在。前面所说的这些也恰好能说明他为什么要收藏。基弗在距离巴黎大概50公里处,买了一个废弃的旧工厂厂房,他在那里工作并且也保存自己的一些藏品。当然这些他是不让一个人单独的在他的收藏当中去闲逛,也不让照相,我们能够找到一些图片也都是基弗本人授权,在所有这些场景当中,其中有有机物的部分,也有无机物的部分,比如可能去体育场捡到的破破烂烂的东西,可能已经丧失了自己直接语言的物件,有的可能是一些破旧建筑当中留下的东西,甚至包括一些叶子他也会收集起来。而且他常常收集的这些东西都是一半腐烂,一半坏掉的东西,他收集的恰巧是一种无法抵制自己破败和腐朽的物件,当然他会把这些他的收藏用到自己的作品当中去。也就是说他不仅仅用颜料来绘画,也把物件作为材料使用到他的作品当中的。这一点也让我们想到美国的艺术家劳森伯格也是在大街上随意捡到一些东西,把这些东西放到自己的空间绘画当中去。当然劳森伯格的波普艺术的潮流和基弗所代表的还完全不一样,因为波普艺术有一个非常强大的时间关联,他要呈现当下此时此刻此地的一个存在,也把商品作为非常明确的符号纳入到艺术创作和艺术语言当中来,但是这一点是和基弗不一样的。所以波普艺术经常是色彩艳丽、醒目颜色妖娆的,基弗的作品色彩完全不是这样的。彼德汉德克曾经写过:在基弗的作品当中,带有某种直接根植于大地或者与大地贴近的属性,这个属性让你有欲望直接去闻,直接去触摸,直接去看。所以基弗整个的色调和调性和大地非常相关,和土的颜色非常相近。当然这点也非常的棘手,因为对于德国人来说,存在着某种禁忌,我们知道德国有着历史的负担,所以当他谈到血脉,谈到土地的时候,总有一些不安和窘迫。

我们能够理解像基弗这样的人,在二战之后的废墟下长大。对于基弗来说,在战后的废墟当中溜达或者寻找,这无疑也构成一个发现之旅,因为当中有非常多的残片,一些所谓破碎破旧的东西,甚至无法猜测曾经是做什么用的,这无疑也可以激发他非常多的联想,这些东西能开口和他说话。我认为基弗之所以愿意收藏普通人连碰都不愿意碰的东西,是因为这些物件让他回忆起童年时战后的废墟。除此之外,还有他和一切转瞬即逝的东西的关系,他建立了这样的一个关系。而且基弗也把自己比喻成一个炼金术士,我认为这个所谓的对这种物件的回收再利用当中,发生了这样一个过程:这些物件失去了原来的语境,失去了它以前属于自己的语言,但是它又转换翻译成艺术的语言,在这样过程当中,过去所消失的灵又重新复活了,这是基弗想在他的作品当中齐集的。其实,所谓物的名字,这也是一名法国作家写的一本书,其中提到一个比较重要的问题,如果物能够开口说话的话,它将会说出的是什么?就像我在开头提到过,基弗希望能够回到一种所谓前概念的直观,前概念或者无概念的看,他也想做到同样的想法。所以基弗的作品当中有这样的一种意义,把一些朽或者死亡的东西、转瞬即逝的东西复活,使它复活的方式就是给予他另外一个意义,就是与当下有关联的那样一个意义,意义关联的那样一个意义。基弗自身是处于这样一个传统当中,像炼金术士能够给予物以灵性。

基弗先是在卡塞尔学习,之后他又听说博伊斯,也经常去多赛尔多夫。我之所以一定谈一下博伊斯,是因为我觉得博伊斯在他的艺术当中应该也是在第三帝国艺术当中,开启了自己全新的艺术语言,而且他使用了很多艺术的物件也是之前从来不被使用过的。我觉得对于博伊斯也是一样的,他要给予这种普通的落败的东西以魔力,以新的灵性,这一点是可以在博伊斯和基弗身上同时看到的,非常相近的东西。当然博伊斯和基弗走的道路是完全不一样的,因为博伊斯还要建立自己的乌托邦,而基弗完全没有这样的乌托邦的意识。因为基弗他想直面他所出生的那个世界,用海德格尔的话说,“被抛掷的那样一个世界当中去。”当然他早期的作品当中还有所谓,有他自己的形象,有类似于影像的肖像那样的呈现,在他后面的作品当中,我们也能感到常常是一种没有人性,带有一种漠视启示录那样感觉的作品。所以说,基弗不是一个乌托邦主义者,他是一个漠视论者,当然这个所漠视论者并不是传统意义上的。与通常的漠视论不一样,通常漠视论常常是人们面对事物的转瞬即逝的消亡,而基弗则不然,他认为所有消逝的东西都转换成全新的状态,在因果的链条当中循环下去,也正是在这个意义上想到基弗和佛教之间的亲近。当然我说他作为一个漠视论者并不是指一切都消亡掉了,而转换成新状态。他说我不像我看上去,或者生理上意义的那个年纪,我是和全人类一样大的。因为我们作为人已经吸收的不管是物质还是精神的,我们能吸收的在我们出生之前许久就已经存在的,无垠的这样的时间概念。所以在基弗的作品当中,我们觉得我们不处在当下,而是出离了当下,进入了永恒,在未来和当下都和解了一般。

既然提到了时间,我还一定要提一下基弗和神话学之间的关系,尤其是所谓北欧的神话,当然不是采用一般的古希腊神话,也汲取了北欧神话的印象,给他带来了某种嫌疑,有某种法西斯的倾向。当然他与神话之间的关联是非常密切的,体现在多个方面。首先关于作为人能够认识神,认识的边界是什么?他是不认同启蒙主义的观点的,好像认知可以解决所有的问题。他就会说,我们到底如何了解星辰,我们几乎对他们一无所知,或者知之甚微。他对科学是非常质疑的,他认为科学所能做的也无非就是造一个原子弹。他在一个讨论访问当中也提到过,好像谈论二战或者是核战争留下来的危害和创伤并不是那些科学家而是些非科学家,当然这个有一些言过其辞了。当然这点不准确,我们也知道发明与之相关的基本都是一些犹太人,后来到美国的一些犹太科学家,他们其实在使用原子弹、核武器之后也确实大为吃惊,好像这样的一项发明,或者对这种发明的使用给人类带来了极其大的危害。谈到基弗逃不过神话这样一个领域,为什么神话学这么重要,因为神话学能够给我们提供那样的一种方式,他不是以一个活动知识化的东西,而是以象征充满谜团给我们提供一个关于世界维和和我们维和的一个表象。他认为神话学能做的要比启蒙承载的更多。因为神话学当中最后不是以成名,名了而结束的,最终还保持为谜团,但是它又有某种启发凝聚和言说的力量。

我们的回答并不解决我们的问题,我们的回答只能够产生更多的问题。这个就是基弗在一次采访当中所回答的,我们试图对一个问题进行澄清,但是这个澄清又产生了上千个问题,我们对这上千个问题再进行逐个澄清又产生了上千个问题,这样就变成了一个造谜的过程,所以我们永远无法达到问和答的彼岸。这也就能够阐释为什么基弗要那样亲近神话学。因此他在这个采访当中也提到,并不是艺术家来造这些谜团,编辑谜团,而事物就如谜团,我们能做的就是呈现它是谜团的能量。当然基弗可能就是这样一个有人格特征的人。他是一个游手好闲者,而游手好闲者是本雅明在拱廊计划当中、是他身后作品当中用的一个概念,一个胡思乱想的人的一个概念。在巴塔耶也曾经形容过自己,有这样的一种精神状态。当然本雅明在拱廊计划当中,是一种断片形势来呈现,断片也构成了他写作的一个方式。那里面非常敏感地处理物件、处理回忆的方式和基弗是非常一致同调的,但是本雅明有另外一套回忆的记忆。当然本雅明他的设想是不一样的,本雅明他认为记忆之所以是不死的,是存留了乌托邦的残余,在这些残余当中,归拢起来,用这样的一些碎片残余来创造未来,他描述过他所在的那个世纪是一个沉睡的,还没有从梦醒来的世纪。所以他说他要离开,告别这个19世纪尚未醒来的梦,从那个梦当中醒来。

我之所以要强调是因为基弗对待记忆和本雅明对待记忆有某种共性地方,当然也有不同,在本雅明看来,过去并不曾经真正被我们所经历成为过往,他存留某种对未来乌托邦的东西有意义的残留,只有这样的残留才能够使得我们足以有勇气从19世纪的梦当中醒来。我想这个能够与之相连接的就是我们前面所说的基弗非常重要的概念,就是“集体罪责”的概念。之所以我们说他的画都带有漠视的基调,是因为他的作品当中包含着过去的历史。而且从这些画和影像当中,我们感觉到那里存在着某种集体的神话和个人的神话。我们大家也知道,阿多诺曾经说过:在奥斯维辛之后,已经不可能再写诗了。应该说基弗在二战之后,在第三帝国覆灭之后,破了这种禁忌——无法进行创作的那样的一些禁忌。之所以说他突破了阿多诺禁忌,是因为基弗把自己的作品看作是向希特勒的致敬。这些和肖像有直接的关联,有直接的对话是因为我们知道他的肖像当中还有诗人,肖像当中还涉及到很多的诗人,这些能够叙述历史伤痕的诗人。