9月8日,在 “再造山河——20世纪50、60年代新国画运动”研究展的展厅中,举行了一场特殊的座谈会。这次座谈会以业内的学术交流、探讨为主,不设观众席,不对外开放,仅面向少数专业媒体。这是中央美术学院美术馆对这种形式座谈会的首次尝试,策展人王春辰希望通过这样的方式使学术之间的讨论“更加轻松、自由或者是更加真实”,也可以更深层次的挖掘与发现以往研究中的盲点。

座谈会现场

本次展览从央美美术馆藏品中,选取揭示了20世纪50、60年代中国画革新之路的精品,并梳理了有关中国画变革的讨论文字。展场文字与作品穿插,观众好似在一本历史书中游走,是一场可读可看、学术性与艺术性兼备的研究性展览。本次座谈会的嘉宾也均是在艺术领域内,对中国美术史或者是二十世纪美术史有深刻研究的学者。中央美术学院美术馆之前曾策划过相关系列馆藏的展览,但本次展览从主题性的方面切入,对二十世纪五六十年代陷入巨大变革的中国画创作等问题进行探讨研究和梳理,希望跳出传统的线性时间研究,从更宏观的角度去发现这段历史,重新认识它们的价值,反哺当今中国画的创作。

北京画院副院长,美术馆馆长,北京画院美术馆馆长吴洪亮

北京画院副院长,美术馆馆长,北京画院美术馆馆长吴洪亮表示,在不同语境下作品的闪光点是不一样的。“再造山河”这些作品需要把它放在一个特定的语境和历史阶段里去理解。展览中加入文献的支撑使得整个展览看起来更有意思。“庞薰琹是留法的画家,回国后画了一些中国画,后来又做设计,他回国后提到‘我们不妨尽量接受外来的东西’,‘不妨’这个词很有意思;再有‘让他们在我们的神经上起一种融合的作用,再滤过我们的个性来著作……’,这是特别稳定或者说一个成熟艺术家在创作中吸收营养状态时的一个很平和的表述;

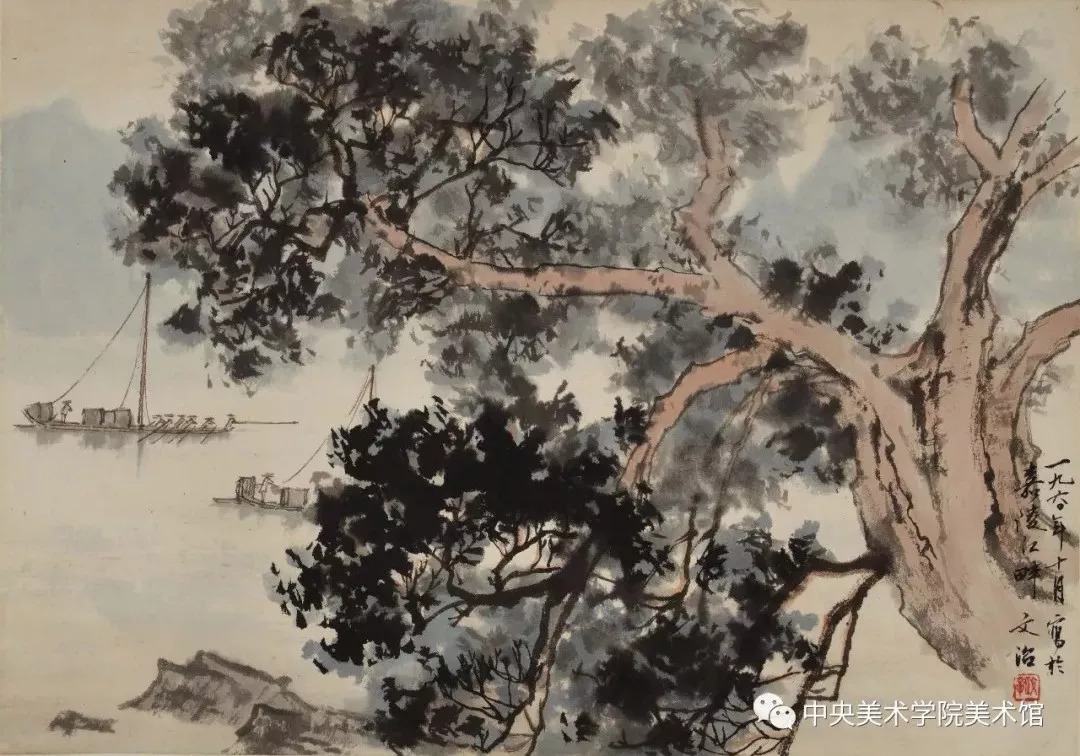

《风景》傅抱石 1962年 39×51cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

另外,谈到我们印象中偏传统的人,谈起笔墨,会令我们联想起当年说‘笔墨等于零’的问题。从这些文字表述中再去看现实国画,背景就清楚了。”这个展览提供了一个很有意思的学术背景,因为整个20世纪就是一种大需求的艺术性表达,从一个小我的逻辑进入一个大我系统的表达,能在大我系统里保留一份艺术家自己的个性,是难能可贵的。

中国艺术研究院美研所研究员、博士生导师杭春晓

中国艺术研究院美研所研究员、博士生导师杭春晓提到,建国后的新国画改造是与当时新年画等一系列艺术运动结合在一起,所构成的建国后初期整个社会意识形态的一种呈现,从某种角度来说,有着很深刻的研究价值,但在对这个时期的作品进行评判时,应该想清楚要以何种标准为依据,是笔墨还是色彩?是什么时期的笔墨?是新中国的新传统谈的笔墨?还是董其昌的笔墨?还是四王的笔墨?还是更早的文人笔墨?

《眉山大桥》宋文治 1960年 28×40cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

《太行新松》周志龙 1964年 164×188cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

不同时期的笔墨体现了特定时代的价值观与社会思潮。如果说新中国以后新国画运动是运用写生、再现、表现国画样式,那么“再造山河”的“再造”其实是通过意识形态重新塑造重构一种美学的样式和结果,而且美学样式和结果在不同画家的处理上有很多区别,这种区别性不能用简单的“再现性”去解释和理解二十世纪五十年代的新国画,也与人们传统所理解的“再造”情况有所不同。二十世纪五六十年代中国画的审美特征是什么?这其中政治美学、视觉美学以及文化美学、经典传统美学相互之间的比重、参比性是什么?这可能是20世纪中国美术史中绕不开的命题。

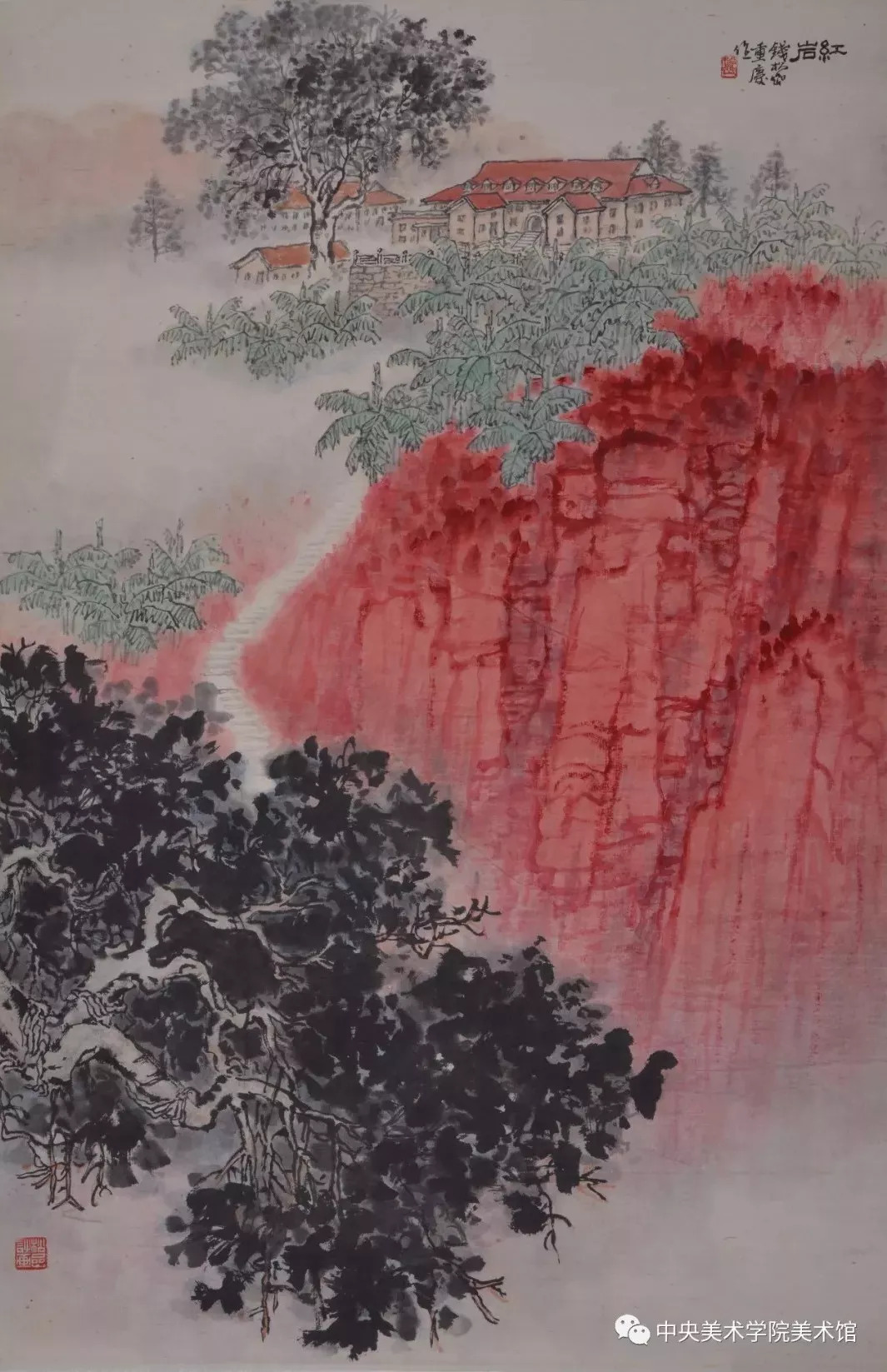

《红岩》钱松喦 74×48.5cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

中央美术学院中国画学院中国画理论研究部主任于洋博士

中央美术学院中国画学院中国画理论研究部主任于洋博士在座谈会中谈到,这次展览中呈现了理论与创作、话语、画论等所谓的画学思想与创作本身的关系,以及社会政治和艺术创作的关系,展览通过与相关文献的配合,尝试还原 “再造山河”的时代语境。在文献与作品并置的时候,则会发现,当时许多的艺术家“言行不一”,其实这就是美术史叙事和作品关系的问题。

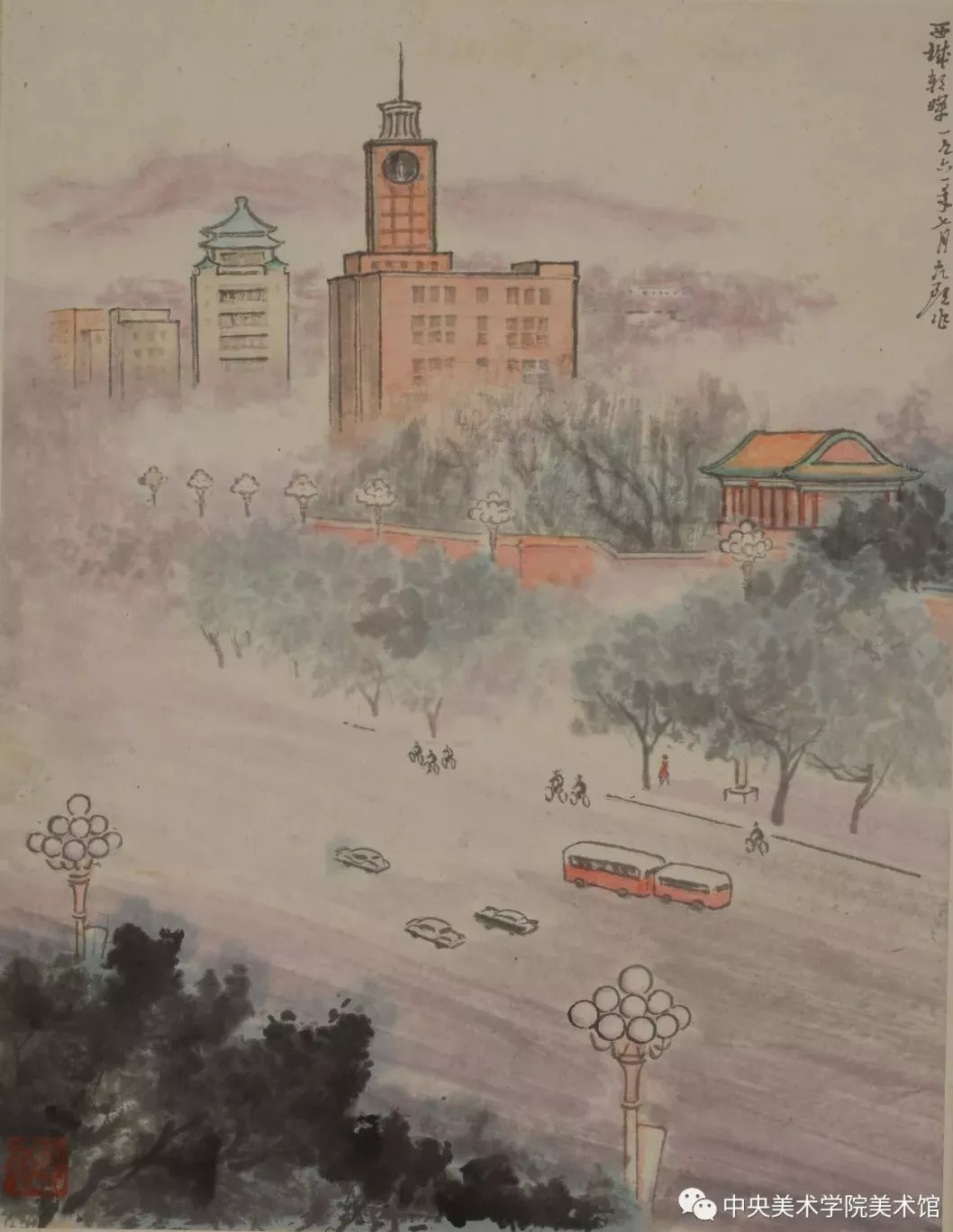

《北京风景之西城朝晖》邵声朗 1961年 45×34cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

这些作品就像散落的珍珠宝石,构成什么风格的项链,在于美术馆、在于策展人。另一方面,这些作品都有一套封闭的语言,组构到一起时形成的语境就会产生一些问题。画家本身就处于一个独特时代,“包括傅抱石,他是一个非常具有艺术家性情的人,但他在当时的社会背景下,又有着时代的特征,因此在他身上体现出一种复杂性,使得你判断的时候因事而异,因时而异。”很多东西在总结规律的时候,尤其是近现代史、美术史、文化史就应该特别谨慎。这个展览把‘再造山河’的语境做了还原,当然更重要的是对于美院这些藏品有一个专题性的展示。这是美院对于建国后中国画创作或是新山水画的首次主题性展示,虽然是小型展览,但是它的意义就在于此。”

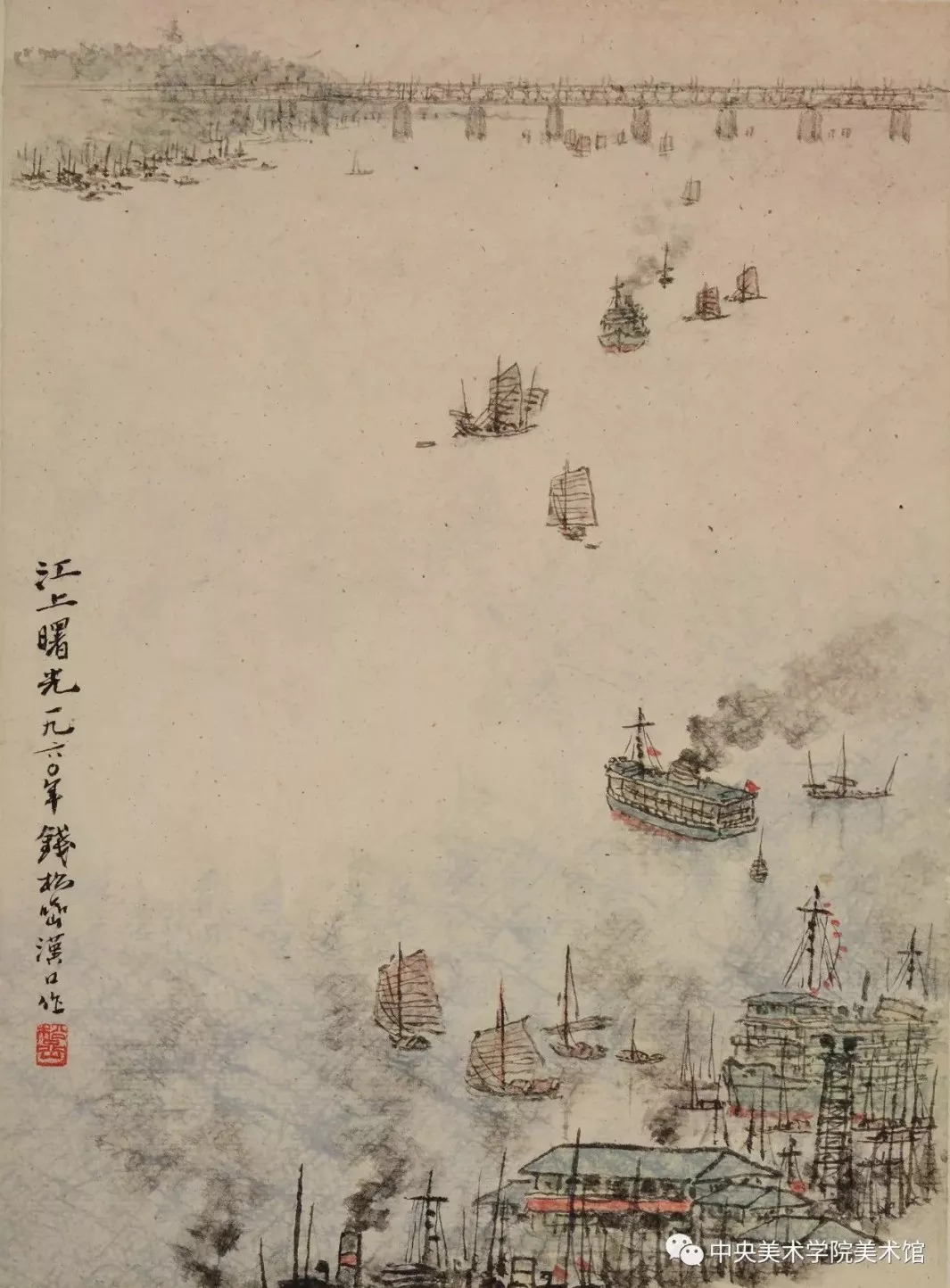

《江上曙光》钱松喦 1960年 38×27cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

《美术》杂志副主编,青年批评家盛葳

《美术》杂志副主编,青年批评家盛葳在会中谈到:要评价上世纪五六十年代中国画的创作,应该剥离艺术的审美价值,从艺术史和社会历史价值的视角去讨论这样一批艺术作品。“我希望从全球史的视角切入到中国这一段历史当中去,因为我们很容易把建国后的中国绘画——新国画当成一个孤立于当时社会主义阵营或者是整个世界的个案去看待,实际上它与当时整个时代背景的关系极其密切。”

《嘉陵江畔》宋文治 1960年 28×34cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

《忆江南之春田早耕》张仁芝 1962年 35.5×47cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

“对于新国画写生的问题,应从前卫艺术的角度来看待。因为写生很重要的一点是社会介入性。社会的介入性不是中国传统艺术有的,这是社会主义艺术独有的特征,来源于达达,来源于20世纪二十年代前后的前卫艺术。写生被中国艺术家广泛实践之后,便转变为一种纯粹的艺术创作方法。”“新中国的艺术史论家通过重建写生的中外艺术来为这种创作方法找到一个从古到今的的历史依据,但是真正介入到社会当中写生的历史非常短。” 艾青在1953年《文艺报》发表的《谈中国画》一文中出现了新国画具体的改造方法,明确的提出“写生”是最为有效的办法,正因如此,新国画大约在同时期确立文艺准则与“社会主义现实主义”结合在了一起。

中央美术学院研究生院教学部讲师、博士、评论家葛玉君

中央美术学院研究生院教学部讲师、博士、评论家评论家葛玉君在座谈会中提到了中国山水画在建国后的基本状况和地位。他认为这个展览的重要性不是在于作品的展示,而在于问题的提出。现在谈到的中国画改造,是和思想改造、知识分子改造在一个体系下,在中国画、绘画领域里的一个改造。何为“新国画“这个观点更多的是“延安文艺座谈会讲话”的观点。从那个时候包括“新国画展览会”“新中国画研究会”的成立,中国已经开始萌发对传统的思考,与文化艺术的讨论有很大的关系。

《家乡好》吴丽珠 1964年 46×64cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

对当时新国画这个概念深入地研究,会发现由两点是非常值得重视的:第一,中国画是为工农兵服务、为社会主义服务,以人物画为主的艺术形式。对于山水画的改造最主要的成果则是1956年之后的一批艺术家们。二十世纪五十年代初期,一些老先生对于中国画的概念和水彩画的概念也没有明确的区分。艾青在 《谈中国画》中曾提出中国画创作一要内容新、二要形式新。内容新不难理解,形式新就是要走出去、要从写生开始。1953年起,艺术家开始写生山水画创作,这种形式逐步影响到李可染、傅抱石等一批老先生,此后大规模的写生才开始;第二,这一时期的中国画创作,如何在审美意义上提升?就是向中国画传统诉诸力量,所以才看到二十世纪五十年代这批作品——1956年之后兴起的‘新中国山水’。”也正是因为这批作品在特殊历史阶段的特殊审美和艺术价值,才令它们在今天看来仍然具有打动心灵的力量。

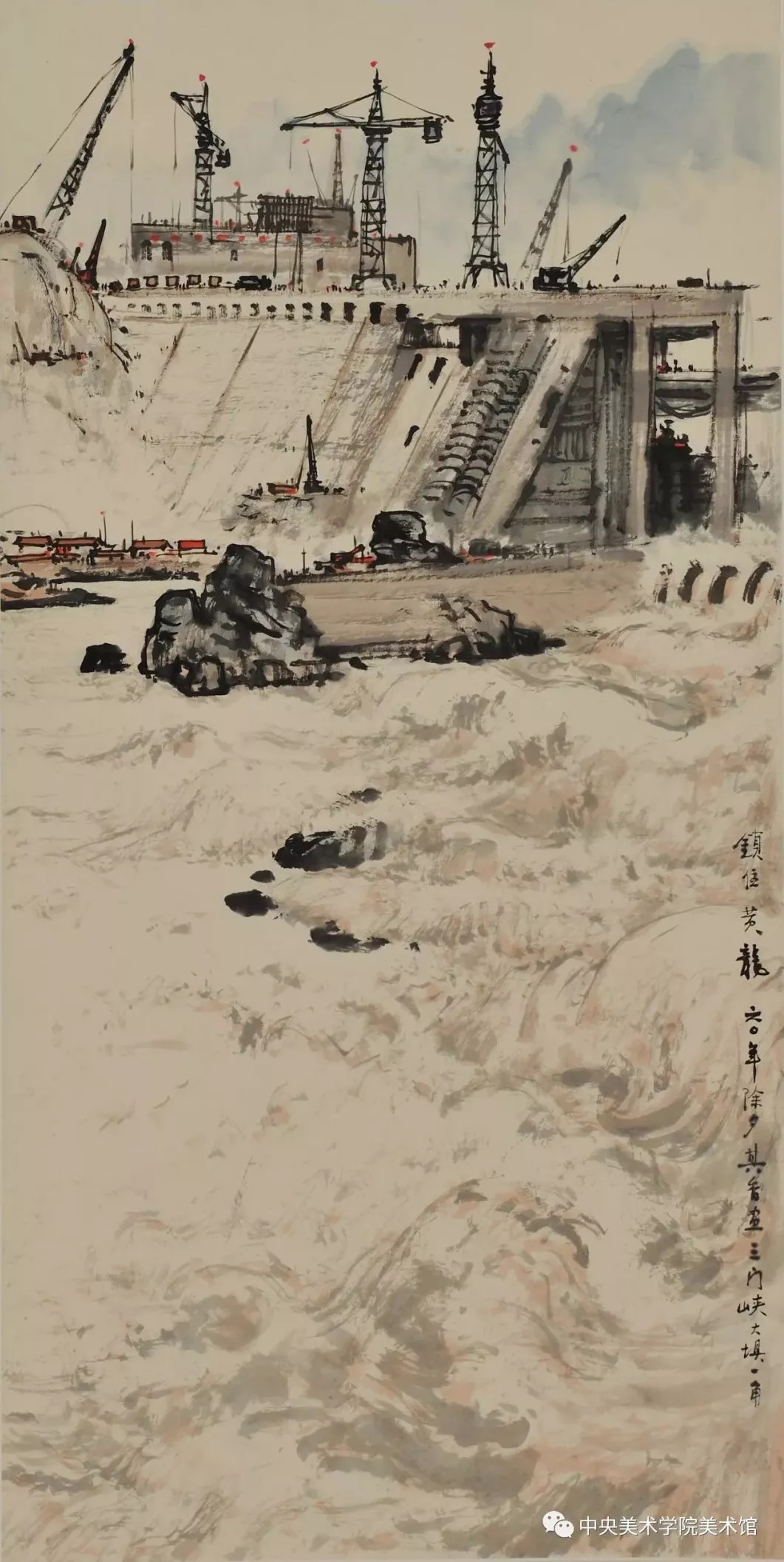

《锁住黄龙》宗其香 1960年 137×70cm 水墨设色

中央美术学院美术馆藏

中央美术学院美术馆副馆长、策展人王春辰

最后,策展人王春辰进行了总结,以后的艺术史研究会慢慢变得更加开放,作为一个研究机构,从美术馆馆藏展览的推广角度,也是想引起国内更多人对这个问题的关注,这个展览不仅仅是国画,山水画的问题。在二十世纪五十年代这个大变革时代,新国画改造肯定脱离不了整个20世纪对人的改造,革命与建设的改造以及中西文化的冲突与交流,这种改变是整个时代所带来的蝴蝶效应的一缕波澜。而其背后存在的时代背景问题,是非常值得思考与研究的。未来,美术馆也将持续深入挖掘与这一历史阶段相应的藏品,扩充和完善展览规模,形成理论成果。

座谈会现场

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。