齐白石于1903年、1917年、1919年三上北京,历经艰辛,终以职业画家身份立足于此。民初北京低廉的日常消费与丰盈的鬻画收入,让成名后的齐白石生活优渥自如。“天日和畅”、“故乡无此好天恩”并非仅是他自觉能苟全性命于乱世的朴素慨叹。艺专教授是齐白石栖身北京后的另一副面孔。数十年间围绕艺专的三进三出,使他获得了此生最辉煌的第三个角色。

古都生活

齐白石在四十年代回忆过往,曾如此感怀:“秋凉回京华,天日和畅,无过北方,因在此流连廿又三载。竟使全世界知名,皆来购画。”[1]齐白石在乱世之中的身份焦虑,主要源自生存的极度不安全感。当他终以职业画家身份在北京得名得利后,这种焦虑感随着经济层面的好转逐渐消弭。齐白石对北京的好感可谓始终如一,这里给予了频遭匪乱世变的他所梦寐以求的安全感与稳定感。究竟是怎样的古都生活能够让他生发出如“故乡无此好天恩”的肺腑之言?

民初北京整体的城市节奏,给人一种中古社会从容纡缓的稳定感,展示的是一种古老的东方情调。老舍曾细腻精致地描述过这种缓慢沉滞的古都景观:

到了德胜桥,西边一湾绿水,缓缓的从静业湖向东流来……北岸上一片绿瓦高阁,清摄政王的府邸,依旧存在着天潢贵胄的尊严气象。一阵阵的南风,吹着岸上的垂杨,池中的绿盖,摇成一片无可分析的绿浪,香柔柔的震荡着诗意。[2]

被浓郁的传统文化与历史底蕴所笼罩的北京,让一个有着足够闲情雅致的文人徐徐慢步城中,必定能体味到那“香柔柔的震荡着诗意”。而无此雅兴的,最起码也能享受“听戏吃馆子叉麻雀,殆成为今日都下之俗尚。至于盘古董、撞诗钟,已为最高尚之娱乐。”[3]整体的城市氛围,促成了古都生活节奏的缓慢。毋庸置疑,民初北京低廉的日常消费,也是维持这种节奏与氛围的关键因素。

1929年出版的《工商半月刊》刊载《北平最低限度的生活程度的讨论》一文,将当时北京的生活程度由低到高分为四层。

第一层我们可以叫做穷得要命的生活程度。这一阶级包括仰给于人的乞丐,到粥场喝粥者,及一切吃不饱穿不暖的贫民。

第二层为将就度日的生活程度。这一阶级的人到是吃饱了穿暖了,也用不着慈善机关的补助,但近于禽兽的生存,至于人为社交的动物的各种需要还供给不够,他们过了一日再说一日,即或隅尔有些积蓄也不足几天用的。若家主一旦有病或失业,全家立刻感觉困难,非当则借,有溜入第一层生活程度的趋势。

第三层为安乐度日的生活程度。这一阶级的人不但不愁吃并且常吃适口的食品,不但不愁穿并且常穿舒服又好看的衣裳,不但房子够住并且外表很可观,里面家具应有尽有,也布置的很像个样子,除了能维持身体的健康外或能接长不短的听听戏,看看电影,年幼的儿女都上学读书,即或家中发生异外的不幸也有积蓄的钱来打接应,一年半载不至于塌架。

第四层为任意奢侈的生活程度。凡人类的需要和安乐这一阶级的人都能享受。除了极可心的衣食住外,也能满足他们关于文学、美术、音乐、游历等种种的兴趣。[4]

论者在文中援引1926年左右的数据,详细分析了这四种阶层大体的年平均花销:第一层全年支出少有超过百元者;第二层处于150—200元之间;第三层全年各种费用约需250元;第四层全年消费总额在300—400元之间。[5]五四以来的十几年间,中国南北市场上主要流通银圆和兑换券(起初称为“宝钞”,后改称“钞票”),币值采用银本位制。1912—1919年间物价起伏不大;直到1926—1927年间市场才略有波动。[6]秦仲文在北京鬻画所开列的润例价格,从1930年至1937年的7年间没有任何变化,[7]说明此时期北京的物价也是较为稳定。按照引文分类的四种阶层的消费指数,在民国前期的二十余年间整体应差异不大。

20世纪20年代的北京,平均一般生活水平的4口之家(也就是引文中所分类的第二层到第三层之间的群体),全年食品费用约为120元,也可维持基本所需。[8]1918年至1924年,狄脱莫尔(Dittmer)、陈达及毛鲁(Morrow)诸博士先后就北京生活费进行了七次调查,所得结果为:食品年支出约占总支出的百分之七十;衣服占百分之十二;房租占百分之八;燃料占百分之五;杂费占百分之五。[9]除去衣饰费用,食品和房租的花销占据大半。

民国前期在北京城内一座拥有8—10间房屋的四合院,房租每月仅为20元左右。齐白石1919年到达北京所居的法源寺3间小屋租金8元。[10]鲁迅于1923年一度租用砖塔胡同61号院居住,3间正房月租金8元。而他的女佣全年包食宿以外月工资仅为3元。[11] 1926年,北京1间房屋月租为1.5元左右。[12]黄宾虹1936年在北京租房,“择于东四八条胡同八十八号门牌,……平房四间,自雇包车,约每月十八元,一应在内。……饭食每人每月十二元,房租甚少,只十余元……北平房屋,每月三十元左右,即可得十余间。”[13]从1919年至1936年,除去食品费用有所涨幅以外,北京的房租费用一直非常低廉。

过惯了海上生活的黄宾虹,于1936年5月初次抵京的印象是:“此间生活较低,房租亦不贵……除丝织洋货,均少昂价……其余饮食器用,皆不甚贵。”[14]民初上海的物价要比北京高出百分之十到百分之十五。1922年,在上海销售的美国面粉每袋价值4.66元,1929年为6.25元;国产面粉,1922年每袋价值2.86元,1925年为5元。米价在1920年每担为10.26元,1926年为16.7元,1929年为14.3元。[15]1930年左右,上海,“弄堂里的一间屋子,俗称一「幢」,占地只有一丈多阔。两扇黑漆大门,推进去就是一个小天井,约五尺左右,过天井就是客堂,客堂后面,名后客堂,楼梯就装在这里;过小天井,就是灶披间,已到了后门。客堂上面,是前楼间,后客堂上面,是后楼间;灶披间上面,是亭子间;亭子间再上面,是阳台。”[16]就是这样一个“说说虽然有许多名目,看看便一览无遗,都在眼睛面前”的小房子,月租竟然也在二三十元。如果恰好地处闹市区,则月租必定过百。[17]30元在北京完全可租得房屋十余间,或市区内一整座四合院。但是这个价钱,在上海只能租到地段偏僻、“看看便一览无余”的小房子一间。沈从文1925年在香山慈幼院做图书馆员,每月薪水20元也能基本过活。当他三年之后寓居上海,开销即大大增加:房租每月20元,水电费10元,再加上其它杂项如伙食、衣服、购书等,每月开支在100元左右。[18]南北相较,也就不难理解黄宾虹对北京生活花费较为低廉的强烈感触。

以活跃于民初北京的画家举例,身为京官的周肇祥与余绍宋,他们的日常花费,均已远高于论述四种生活的引文所列举的最高层级家庭的生活水平。余绍宋1916年全年支出高达4645元。[19]1921年短短半年时间里,仅购买书画一项即消费700元左右。[20]这已是引文所归纳的享有最高层次生活的家庭全年支出的两倍左右。足可称为“巧官”的周肇祥,“坐领乾薪,月有收入二三千元者”。[21]以官阶职务论,他的收入要比余绍宋还要丰厚。而其数量庞大的古物收藏,所耗金钱也是余绍宋远无法比肩。从经济层面讲,他们的日常生活被归为年消费仅在400元左右的第四层绰绰有余。充足的财力可以保证他们“任意奢侈的生活程度,凡人类的需要和安乐这一阶级的人都能享受,除了极可心的衣食住外,也能满足他们关于文学、美术、音乐、游历等种种的兴趣”。[22]同时也保证他们能在书画领域坚守自己的传统派底线不至动摇。但是,纯以鬻画为业的齐白石,他的生计又是如何?

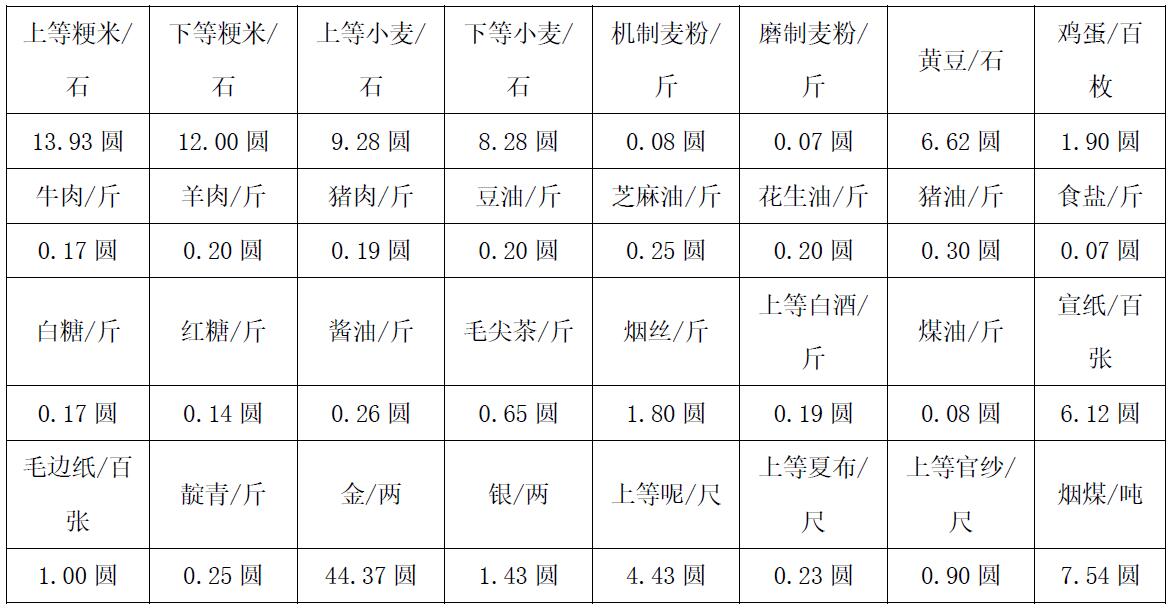

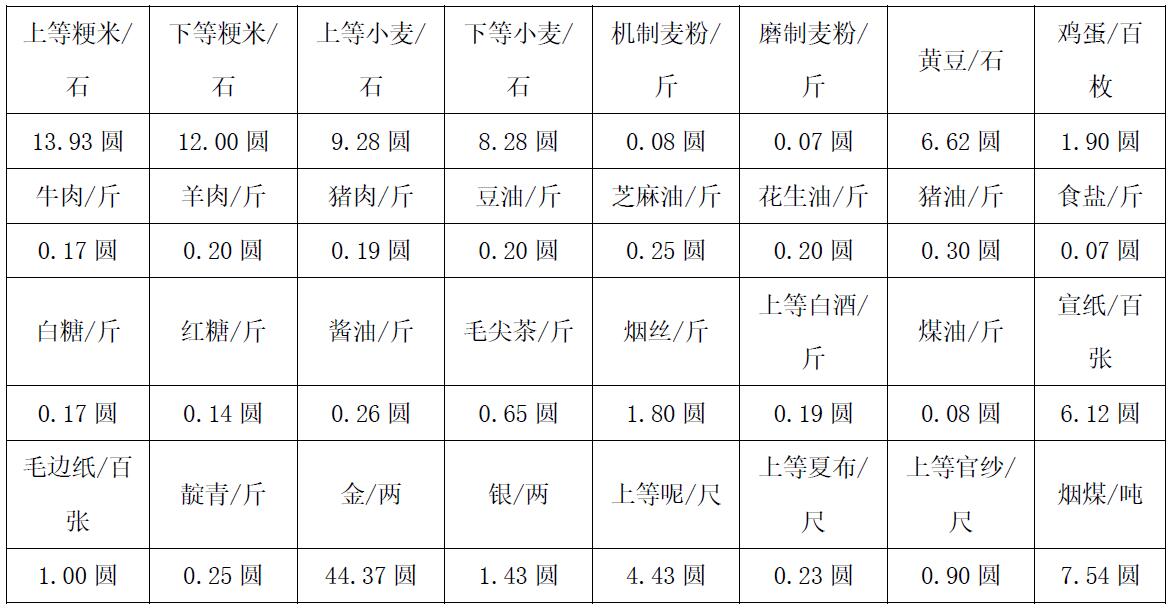

齐白石于1919年正式定居北京,到了第二年,“我的润格,一个扇面,定价银币两元,比同时一般画家的价码,便宜一半,尚且很少人来问津,生涯落寞的很。”[23]以此推算,当时活跃于北京,在齐白石眼中只属“一般画家”的扇面价格约四元。[24]此时期北京的物价如下:

农商部统计科编制之1923年全国物价统计表(京兆 京都市)[25]

按照当时北京“一般画家”的一幅扇面价格换算,则大致可分别兑换如下数量的物品。

民初的北京,一个齐白石眼中所谓的“一般画家”,大体每月只要售出四幅扇面,基本就能达到北京第二层级即“可将就度日”的生活水平。而在上海,每个月按同样价位,则必须得保证卖出五到八幅扇面,才只够交付房租一项,尚不计食品、衣物等其它支出。北京的职业画家在生活压力方面要小于上海。画家的实际收入,当然不会是类似如图表比兑之后的完全所得,还要考虑到中介费用、画材消耗、人情酬酢等诸多不确定因素,润例本身也有着很大弹性空间。齐白石“四元一尺的画价,是贴在他的画室墙上的润例所规定的,而交给荣宝斋店里的却是八元一尺,其中的差价是中介费。到他画室订画的,则又有有无熟人介绍的分别:有熟人介绍的可享有七折优惠。”[26]而涉及画材等成本耗费并不为多。胡佩衡曾提及,“李福寿笔店,应时而兴,仿制鹿毫,精工廉价,是以北平画界中,无不知李福寿之名者,其适用可知。余最喜用其大白云、中白云、獬爪等笔,刚柔得中,且能耐久,价亦极廉(大白云每支仅五角)。”[27]即便将所谓“一般画家”的扇面润例减半,实际收益也很可观。

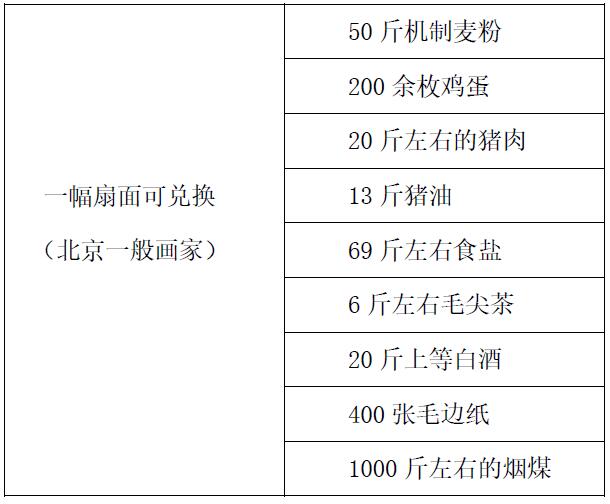

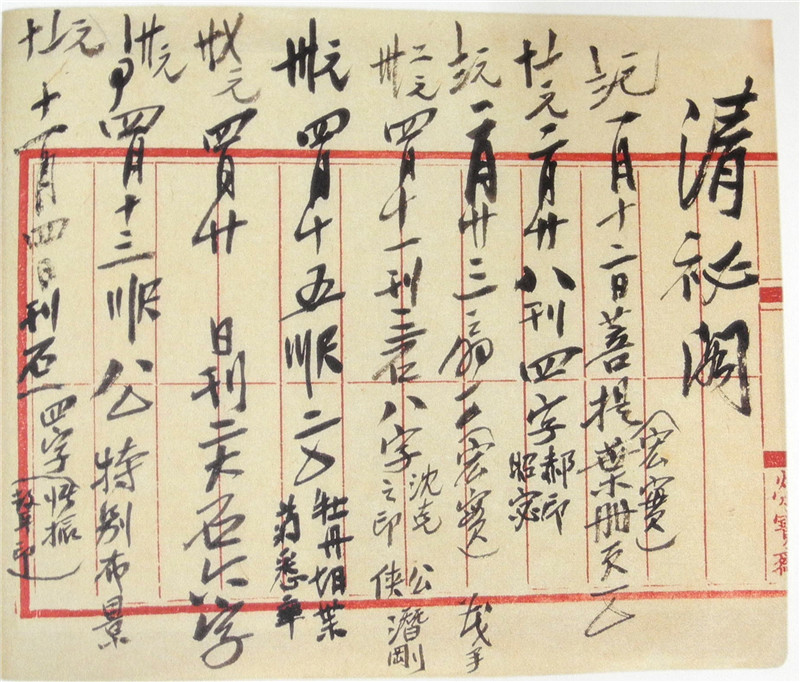

其实当齐白石对“一般画家”四元一幅扇面所艳羡不已时,却在1919年的短短四个月内,就已到杨度处存款共计一千一百元。[28]这笔钱足够当时五个中等层次生活水平的北京家庭(以家庭成员四人计)整整一年的花销。1922年因陈师曾携其作品东渡日本得以名声大噪后,他的市场行情更是炙手可热。(图1)齐白石随后所开列的润例,除去价格飙升外,甚至为购买者提出诸多苛刻条件。例如:“余不求人介绍,有必欲介绍者,勿望酬谢。用棉料之纸,半生宣纸,他纸板厚不画。山水、人物、工细草虫、写意虫鸟皆不画。指名图绘,久已拒绝。”[29]北京低廉的消费水平与丰盈的鬻画收入,保证了成名后的齐白石日常生活的优渥与处世态度的自如。(图2)

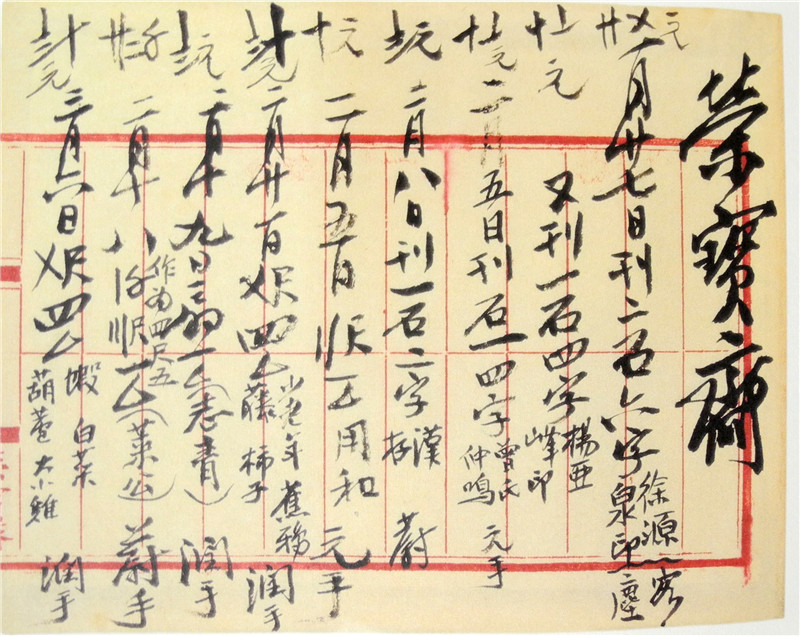

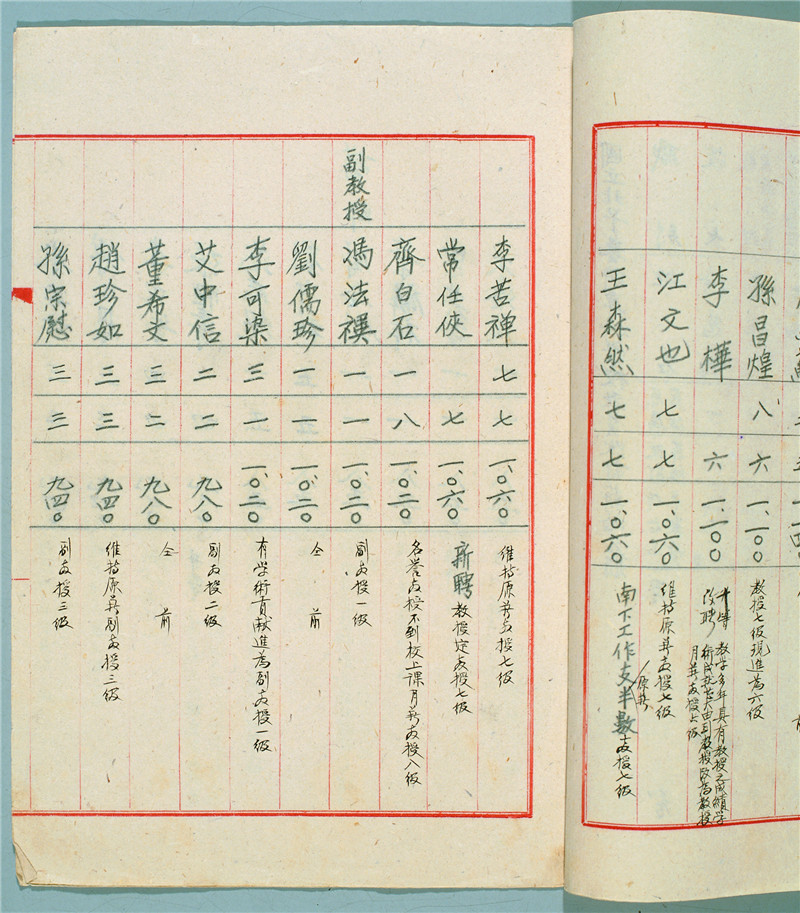

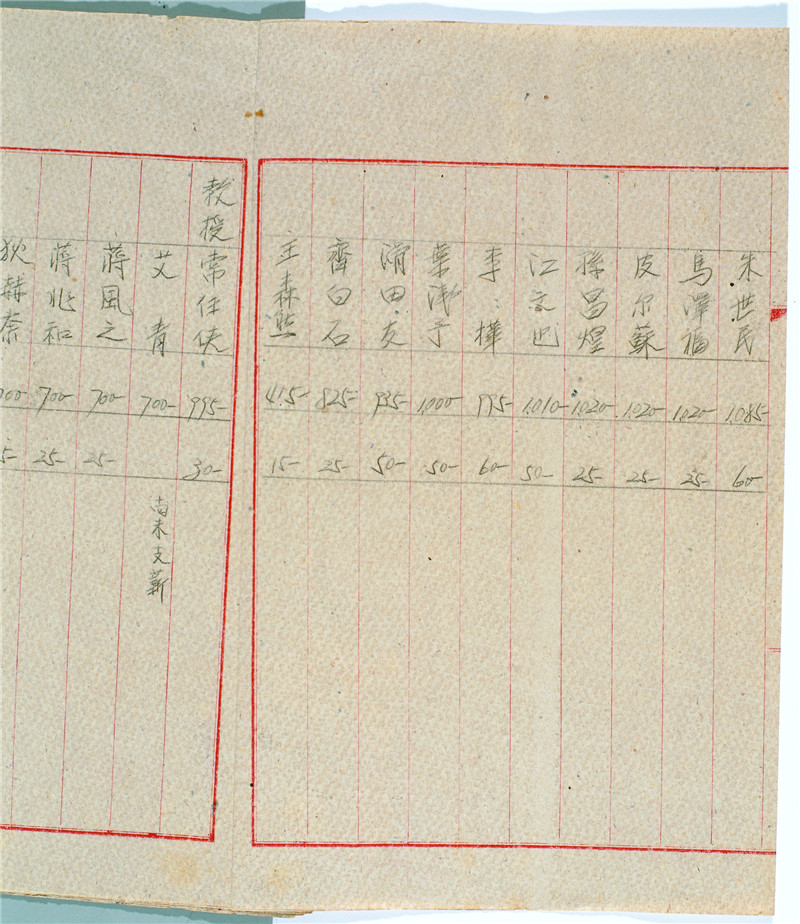

图1 齐白石账簿 清秘阁(1936)

图2 齐白石账簿 荣宝斋(1936)

齐白石获得市场声誉,并不代表即得到艺界的一致认可。余绍宋于1922年在陈师曾携画作东渡日本前,曾到陈的寓所浏览画展所征集的作品,在观看后做出如此评价:“看各家送往日本求售之画,最佳者为师曾、萧谦中;最恶者为林纾、齐璜。”[30]1946年,历来文风犀利的俞剑华在《从齐白石的画说起》一文中这样论说齐的画作:

吴王二氏树帜于上海,同时与之旂鼓相当的是久居北平的齐白石。他的人物……于草草不经意的几笔里,颇能有些微妙的表情,如挖耳图、送子从师图,俱能使观者忍俊不禁。然面部的形状,千篇一律,变化太少,是其缺点。所作花卉,奇红骇绿,笔墨纵横,好的可与吴昌硕并驾,但缺乏吴昌硕的金石气味。坏的简直不成东西,尤喜以鲜艳的洋红画花,以乌黑的墨汁画叶,太不调和,既无醇古的丰神,又无优美的趣味,倚老卖老,无怪受人指摘。若纯作水墨的,反多秀逸可观。所画的以鹰鸦为较佳,颇近八大;鸡则多不成形,鸡雏尤无可取。……可惜他老人家近来却不大画,只是画了些红红绿绿的花卉。“多买胭脂画牡丹”,这也许是老头子的生意眼,但已经成名而且年登耋寿的大作家,应该为身后的千古之名着想。不应该老是看重在目前的几张钞票上。[31]

1949年,陆丹林言及齐白石皮里阳秋:“前年齐来上海,有人在文化会堂的欢迎会上,说他是当今中国画坛的唯一领袖。这句话,除了他的年纪以外,在艺术上说,是阿其所好的过甚其辞。但是同时有些人却批评他是艺术叛徒,是野狐禅,也未免党同伐异,而是崇拜古人做偶像,硬拉人去做古人奴隶,戕贼创造的天才。”[32]成名后的齐白石笔墨生涯虽颇不寂寞,然而对其的评论却始终毁誉参半褒贬不一。但是,生活已然富足的齐白石对类似攻讦之语并不过分在意。“然五百年后盖棺,自有公论在人间。此时非是,与余无伤也”。[33]《中华周刊》1945年刊载了一首齐白石的自嘲诗,更像是他鬻画心境的自况:“铁栅三间屋,笔如农器忙。砚田牛未歇,落日照东厢。”[34]

成功的“职业画家”,是齐白石立足北京后的第一副面孔。古都生活让齐白石的日常营生悠然自得。盛名所致终引起教育界的注意,国立北平艺专的聘书随即而来。“艺专教授”成为齐白石在北京所获得的第二个身份。

教授生涯

1927年春,齐白石接受林风眠聘请,为北京艺术专门学校教授中国画;同年5月,绘《归帆图》参加由林风眠发起的艺术大会。[35]初执教鞭的齐白石此时在教学态度上还是非常认真。6月10日,他专程赴黎锦熙家,与在教育学领域颇具造诣的黎氏谈“艺术教学法”。[36] 8月,为艺专遇害教员方伯务作《海天旭日图》。[37]

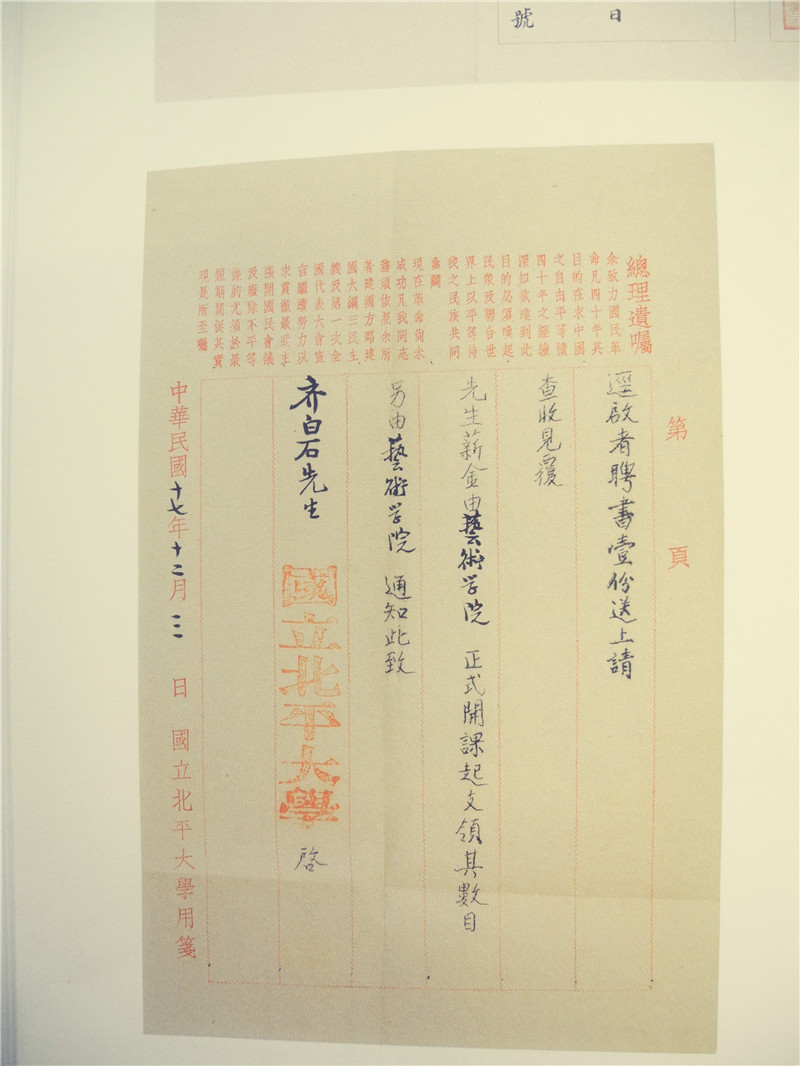

1928年11月,徐悲鸿接任北平大学艺术学院院长一职。11月下旬,徐拜访齐白石。[38]12月3日,国立北平大学校长李石曾正式聘齐白石为艺术学院中国画系教授,受聘时间为本年度正式开课日至1929年7月31日。[39](图3—1、3—2、3—3)在李石曾所授聘书的内页附有如下文字:“先生薪金由艺术学院正式开课起支领,其数目另由艺术学院通知。”[40]齐白石初次执教的薪水多少难于具体明晰,但以1937年其所受聘书上记载的月薪数为二百四十元计,考虑到北平二三十年代物价整体比较稳定,1927年左右齐白石的受聘月薪大体应在二百元左右。这样的薪资待遇属高属低?1933年《教育公报》刊载的“国立北平艺术专科学校筹备处每月预算”条目中标明:“主任津贴月支四百元。教务专员津贴月支三百元。事务股长月支一百八十元。书记二人合记月支七十元。校警二名月各支十一元。工友四名合计月支四十八元。”[41]与此比照,以兼职身份授课的齐白石在艺专的待遇相对而言还是非常优越。

图3-1 齐白石聘书(国立北平大学艺术学院1928年12月)

图3-2 齐白石聘书信封(国立北平大学1928年12月)

图3-3 齐白石聘书内页(国立北平大学1928年12月)

1929年1月下旬,徐悲鸿辞去院长一职,离平南渡前向齐白石辞行,得齐所绘《月下归寻图》。在画面题诗中,齐白石言及徐曾数次请他出山任教之事。[42]齐白石接受艺专教职的条件,薪资几何其实并非主要的考虑因素。在他后来的回忆中,对于艺专教授生涯时有提及,始终强调的是艺专执事者如徐悲鸿、林风眠、严智开等人是否诚心对待于他,对他如何尊重等等。撩拨齐白石内心深处是否愿意接受教职的天秤尺度,可以说完全由校方的诚意深浅所决定。[43]

齐白石先后接受林风眠与徐悲鸿的邀请执教艺专,由聘书所察实为一年一聘。是否完全履行条约执教期满,尚存疑处。王震即记载到齐白石在林风眠辞职后他亦辞职,徐悲鸿辞职后齐白石亦不到校。[44] 1929至1932年属艺专多事之秋,学校屡经停招、改名、罢课、停办风波,正常教学难以为继,齐白石在此期间应无多少实际执教经历。[45]徐悲鸿曾于1931年9月致信齐白石:“白石先生大鉴:画集接得,一切皆就绪。惟制版须催赶,方能早观厥成也。先生重任教职,至以为慰。古言传薪,今叹学绝。且仲子贤者,愿先生与终始也。”[46]1931年秋,杨仲子代理国立艺专校长,按信中所述,齐白石应于此时接受了杨的聘书。徐悲鸿言及齐白石“重任教职”,则此前离职一说并非空穴来风。然而值得玩味的是,到了第二年的秋天,齐白石对于杨仲子的态度,却发生了一百八十度的转变。王森然曾回忆齐与艺专往事道:

当民国二十一年秋。音乐家杨仲子长平大艺院时,曾聘先生为中国画系教授。聘书賫去,先生未予接受,该院以为常态,再賫仍原璧奉趙,继乃以聘书置普通函中附去,比先生察觉,而賫书者早已远去。先生恚极,疾书二十字于书端壁之。其文曰:“齐白石已于民国二十一年九月二十五日死去矣。”此书迄今仍藏于国立北京艺专文书课中。此事一出,京市各报竞相腾载,无不传为佳话。[47]

这样的“佳话”未必会让杨仲子感到多么愉悦,齐白石也并没有像徐悲鸿所期望的那样“与终始也”。“该院以为常态”,说明之前也是屡拒屡聘。齐白石为何如此决绝甚至以死相拒,而且丝毫不顾忌徐悲鸿与杨仲子的交谊,个中缘由不得而知。[48]至于是否接受聘请一事,合理推测,一为齐白石虽起初接受聘书但后来反悔而未就职;一为或许有过短暂的执教经历,但一定充斥着极不愉快的回忆。此时段齐白石有确切执教艺专经历,应在1927年至1929年间,是为齐白石在国立北平艺专的一进一出。

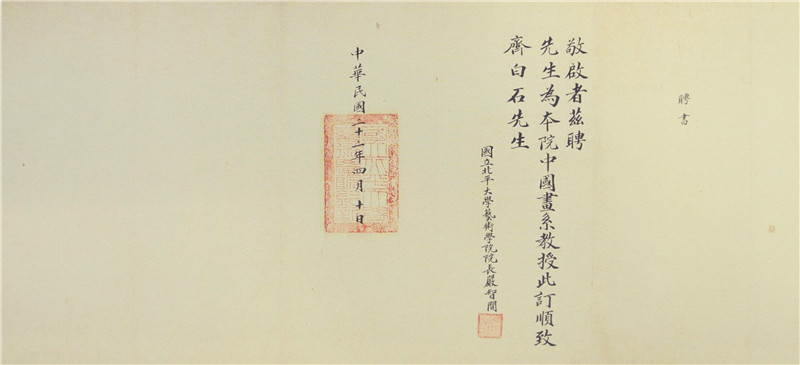

1933年4月,齐白石接受国立北平大学艺术学院院长严智开的聘书,成为中国画系教授。(图4—1、4—2)1934年,署名斐西所写的《齐白石之女侍者》一文,以颇为调侃的口吻记述了齐白石在艺术学院上课时的情形:

西城XX艺术学院,在去年停办了;今年又重整锣鼓,正式开了张。据说当政者十分加油,又继承了从前的风水,自然会迅速的发展起来。该院教授齐白石先生,在北平艺术界总算数一数二的名流。到他上课的第一天,学生们都早早静候在自己的位子上,急切等待着拜识这位久已闻名的老先生。等到齐白石走上讲堂时,不禁都怔了:因为齐先生年高力衰,上课时,总有两个女侍者扶持着寸步不离!艺院学生,见这位白发苍苍的老画家,被两位风韵犹存的少妇扶上讲堂来,自然觉得有点别致。两位少妇都有三十岁左右;一位完全旧装,裙下露着一双瘦小的金莲,头上梳着一个乡下样的大圆头!一位已经剪了发,衣服是半旧式的。都一齐坐在讲堂上,当中夹着一位鹤发长须的老者;红颜白发,相映成趣。这种不常见的情形,学生们自然要引为奇迹了。假如丁文江先生荣任艺院院长,定要等因奉此的说:“教授带太太上课,有碍学生听讲,着即严令禁止!……”据说齐先生有好几位小星,恐怕这是其中的桃根桃叶罢!在那时候,有许多学生,在窗外拥挤的看,眼光都射到她们身上,好像看新过门的娘子。齐先生自然是谈笑自若,两位女侍却也面不改色;学生们暗里称她们作女英雄。[49]

图4-1 齐白石聘书信封(国立北平大学艺术学院1933年4月)

图4-2 齐白石聘书(国立北平大学艺术学院1933年4月)

国立北平艺专在1937年之前校址一直位于西城前京畿道十八号,[50]此处应确指艺专。此文虽然通篇充溢着民国北京小报的八卦气质,但也反映出严智开掌校时对于齐白石的确待遇优渥且尊重有加。1935年,齐白石绘《松鹰图》一幅参加艺术学院教授作品展览会。“校长严季聪先生见之喜,余即将此幅捐入校内陈列室永远陈列。”[51](图5)1936年,齐白石于四月份离平游川,同年九月北归。动身前艺专国画组学生为欢送齐南游合影纪念。(图6)十二月,齐白石在其日记中记到“余将出平时交齐白石三字印一方,取美术校薪水等用”。[52]虽南游数月,却并未影响他在艺专的教席,艺专执事者给予齐白石任教的自由度不可谓不小。

图5 齐白石,《松鹰》1935年 中央美术学院藏

图6 国立北平艺专国画组欢送齐师白石南游纪念

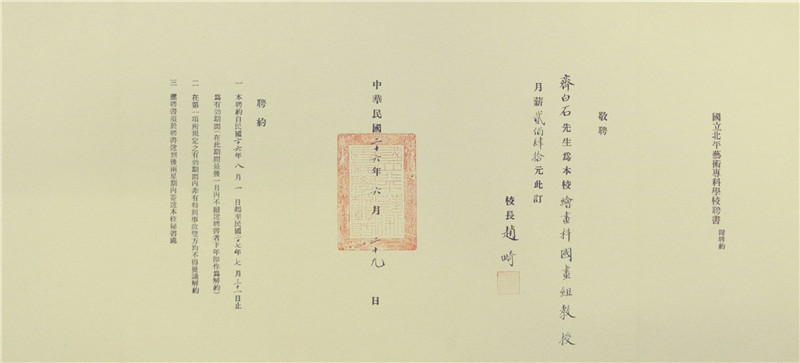

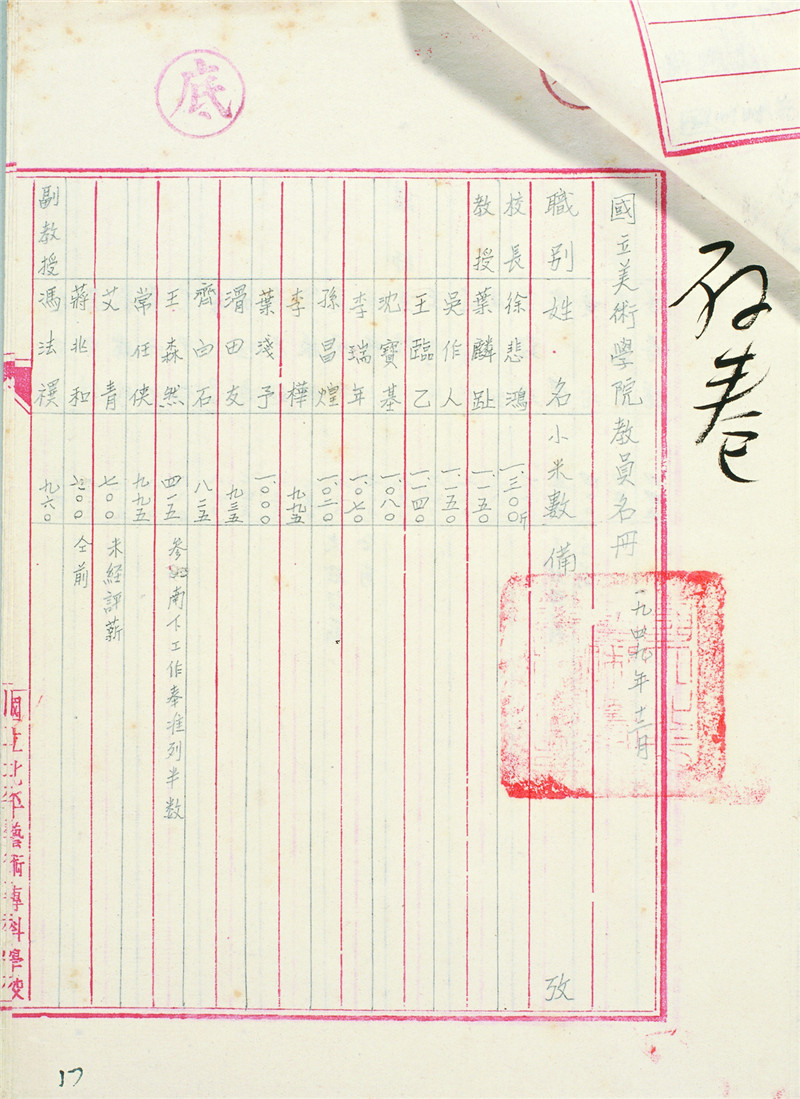

1937年6月29日,国立北平艺专校长赵畸聘齐白石为本校绘画课国画组教授,聘请时间为本年度8月1日至1938年7月31日。(图7—1、7—2、7—3)齐白石对于这份聘书未予接受。他在本年度离职时间应在四月份之后,察看《北平国立艺术专科学校教职员录(民国二十六年四月)》,齐白石的名字尚罗列其间。[53](图8—1、8—2)翻阅1938年6月的《国立北平艺术专科学校教职员调查表》,以及1945年《国立北京艺术专科学校教员姓名及略历表》,则确无齐白石的相关记载。(图9)在1937年至1945年间,齐白石与艺专关联处也仅有被后人所一再赘述的他拒绝艺专配给煤一事。[54] 1940年左右,齐白石于时局困厄之中在自己的日记里黯然慨叹“且喜三千弟子,复叹故旧辰星”。[55]齐白石的入室弟子并不为多,所谓“三千弟子”的自矜之语,当含北平沦陷前春秋几度艺专执教时的蹊下桃李。此时彼时,寥落之情溢于言表。从1933年4月接受严智开聘书,至1937年4月份之后去职,是为齐白石在国立北平艺专的二进二出。

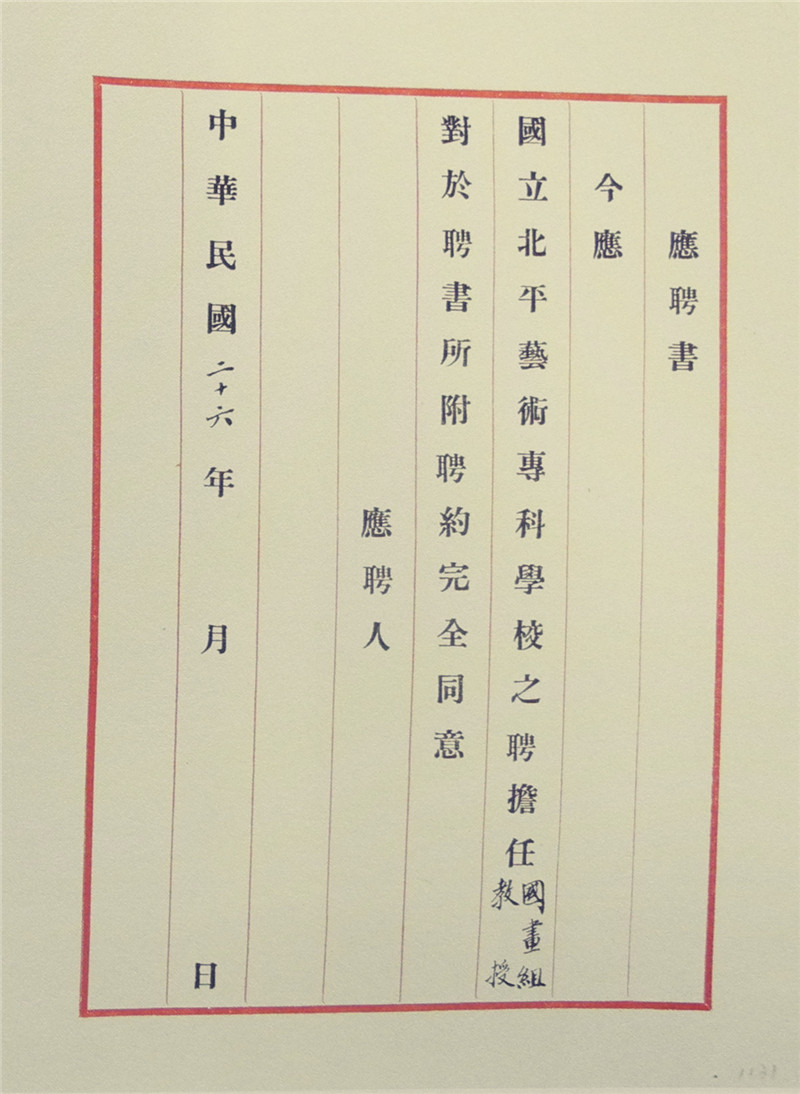

图7-1 齐白石聘书信封(国立北平艺专1937年6月)

图7-2 齐白石聘书(国立北平艺专1937年6月)

图7-3 齐白石聘书内页(国立北平艺专1937年)

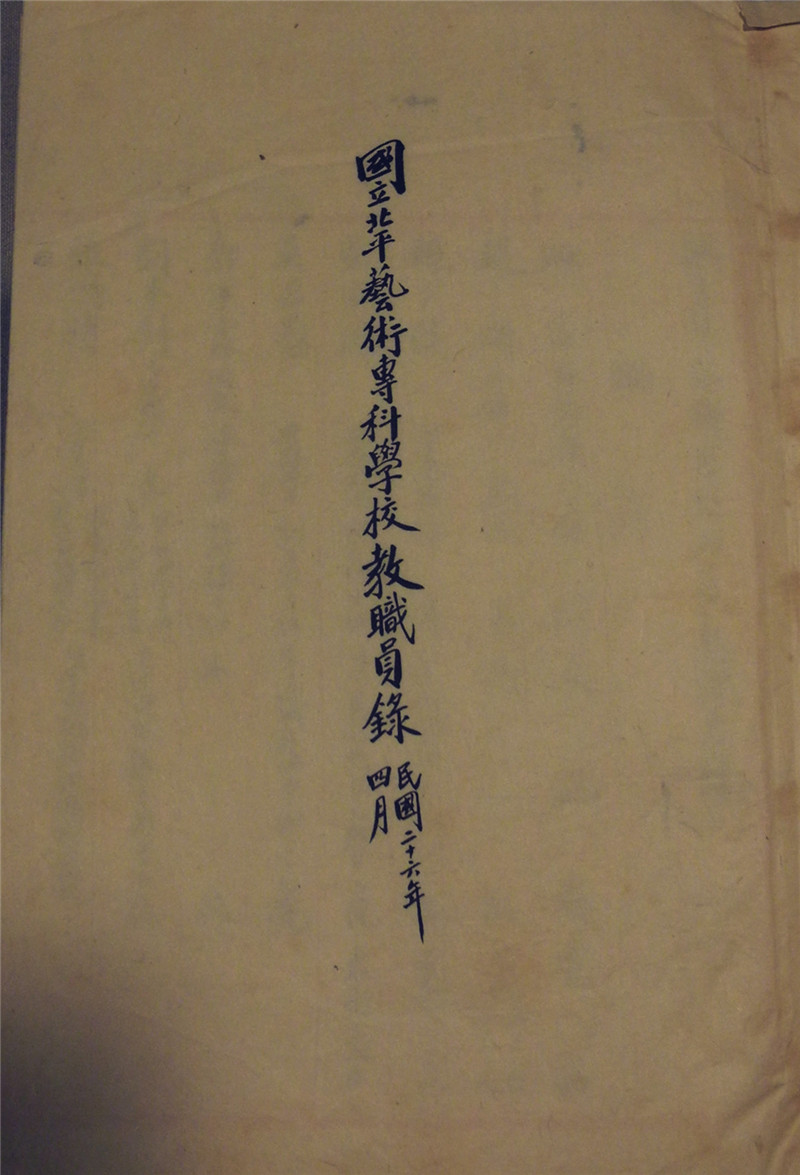

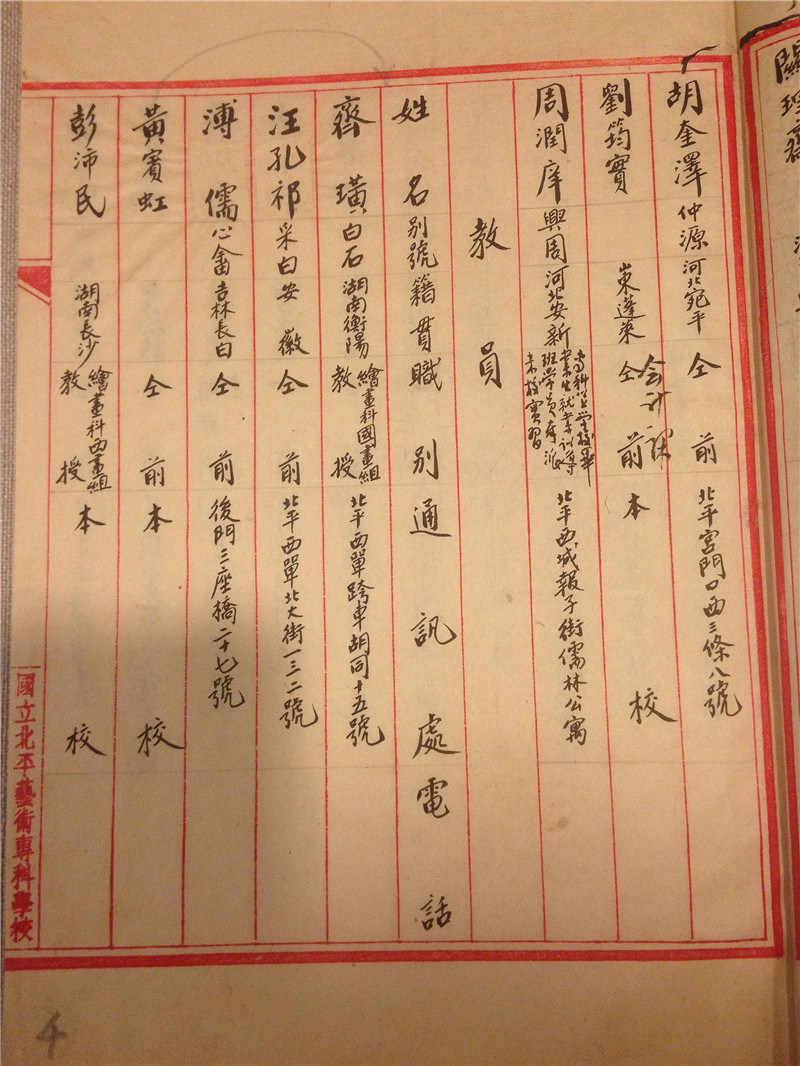

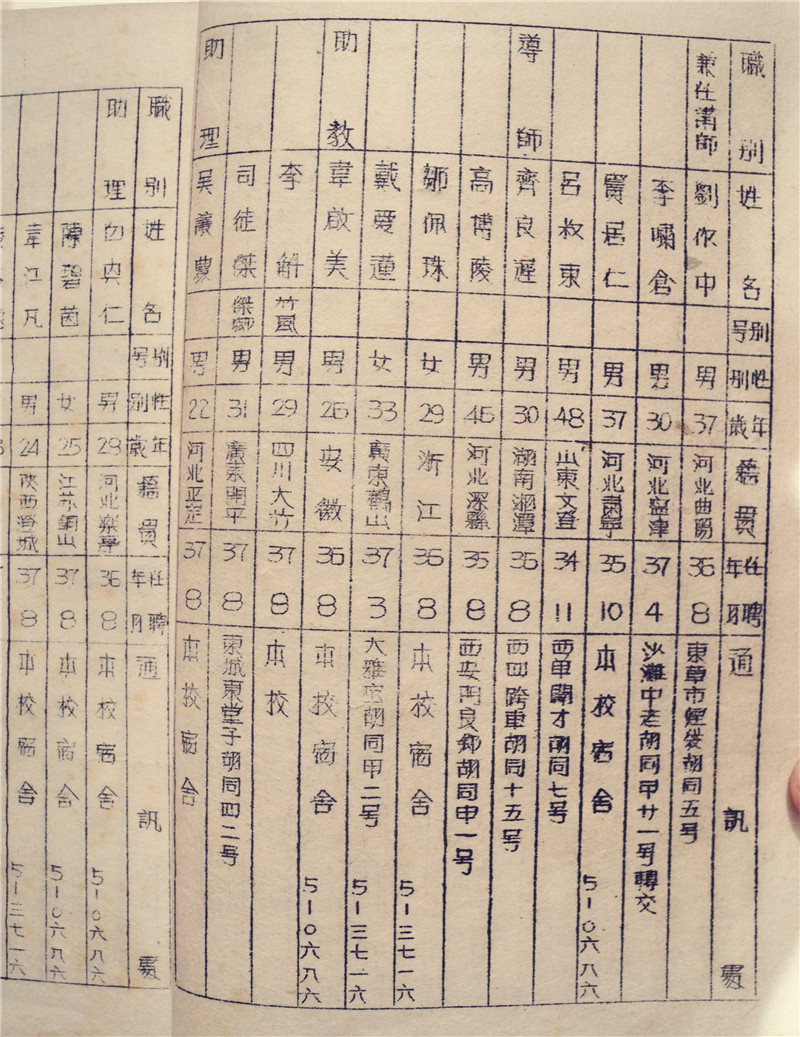

图8-1 《国立北平艺术专科学校教职员录(民国二十六年四月)》

图8-2《国立北平艺术专科学校教职员录(民国二十六年四月)》所载齐白石条目

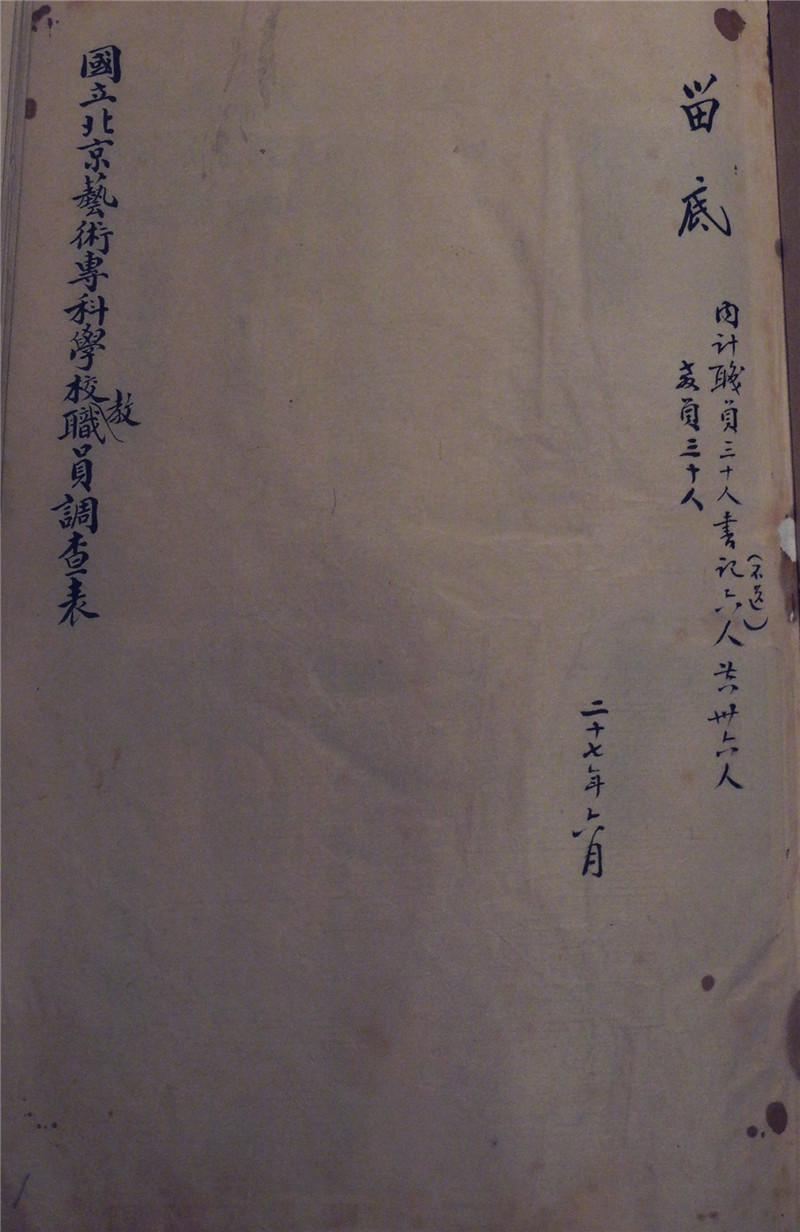

图9 《国立北平艺术专科学校教职员调查表》1938年6月

1946年8月,徐悲鸿重任国立北平艺专校长。本年度徐齐两人故旧重逢过往颇多,但齐白石正式被艺专聘请却在1947年2月。同年8月,齐白石四子齐良迟也被聘入艺专担任导师一职。(图10—1、10—2、10—3)1948年,部分艺专教师合影留念。(图11)照片中徐悲鸿、宋步云等艺专股肱众星拱月般环绕齐白石站立,齐此时在校地位可见一斑。可惜,这种局面并未维持太久。

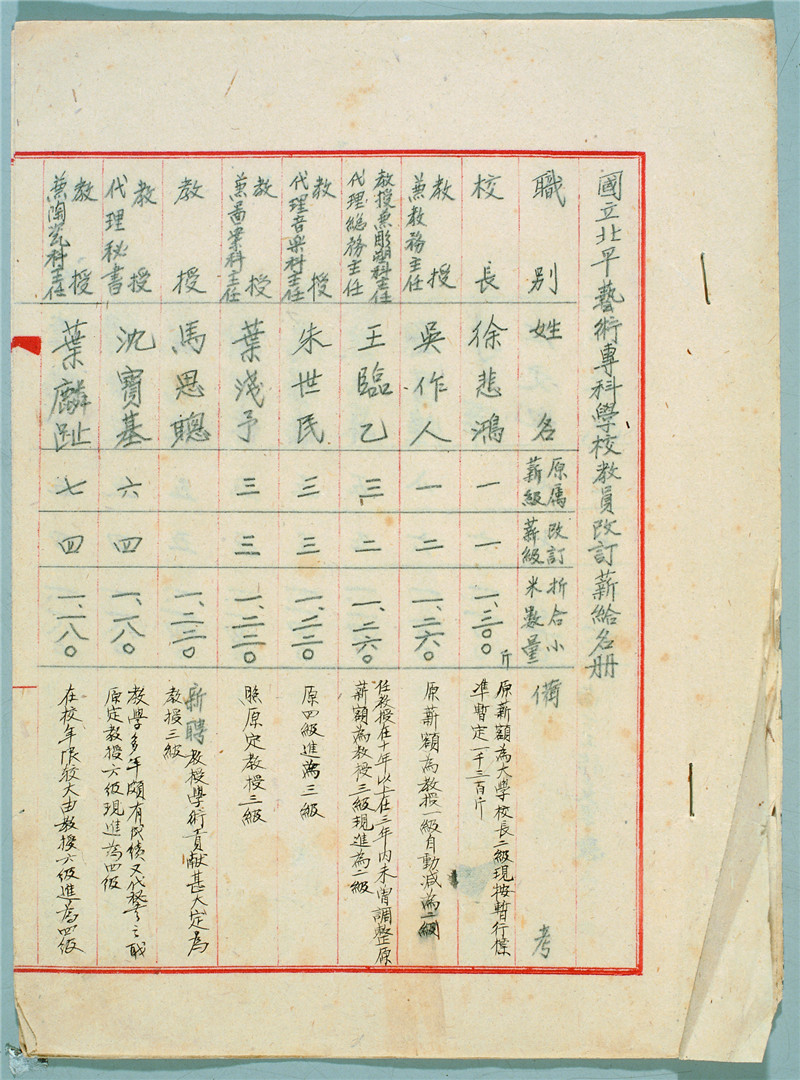

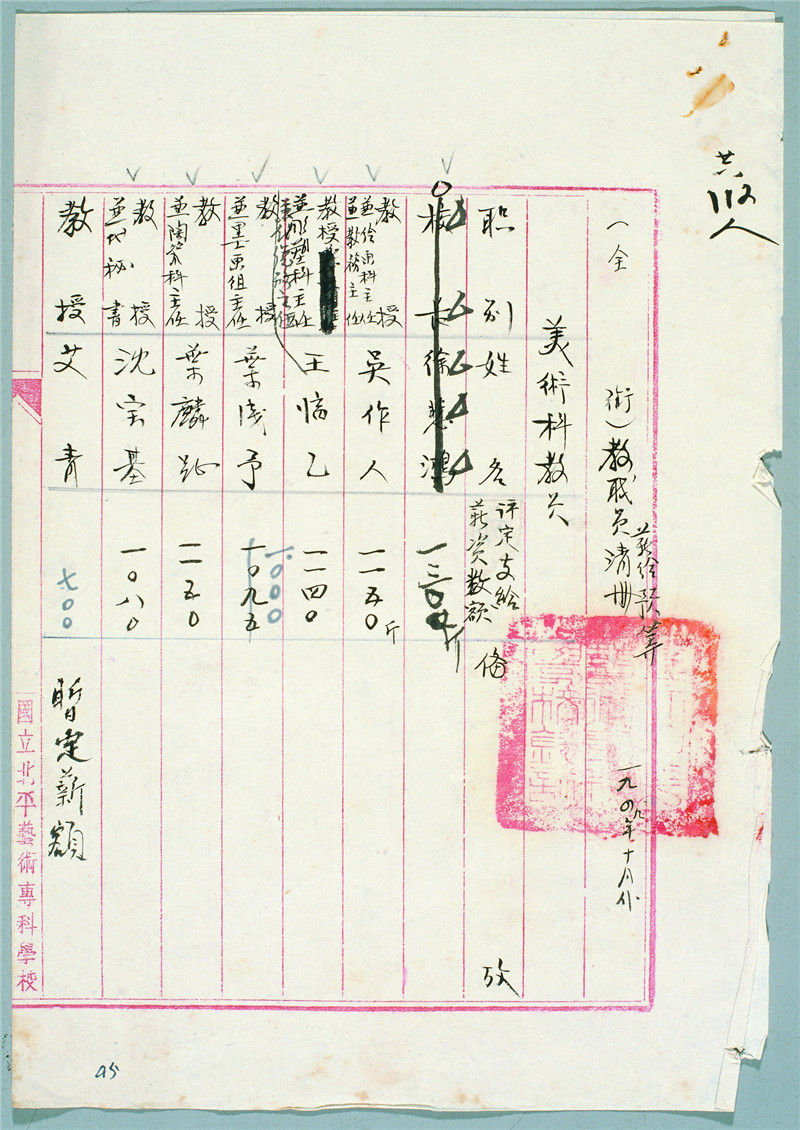

图10-1 《国立北平艺术专科学校教职员学生名册 卅七年度》封面

图10-2 《国立北平艺术专科学校教职员学生名册 卅七年度》齐白石条目

图10-3 《国立北平艺术专科学校教职员学生名册 卅七年度》齐良迟条目

图11 部分北平艺专教师合影(1948年)

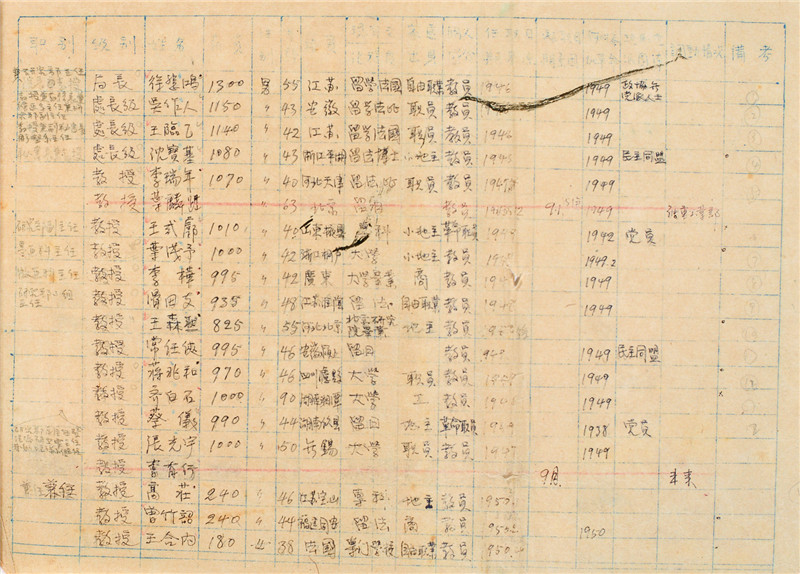

1949年1月,北平和平解放。“军管会开始接管北京城,其对于艺专采用全部包下来的接管方式。艺专人员的生活、业务等方面均由军管会统筹处理。在制定了一系列相关接收政策后,军管会针对学校领导机构也做出了一定调整与部署。首先拟暂在军管代表之外,由教授、讲师、助教和学生代表组织校务委员会以维持校务。委员会组成在能够保持党的领导的原则下,吸收三分之一左右数量有学问、有威信的中间分子教授乃至个别右翼教授参加,以便团结全体有用的教授,慢慢加以改造。”[56]颇为诡谲的是,就在本年度三月份有军管会代表出席的校务会议上,出现了这样一条提案决议:“取消挂名教职员决议:现时并无挂名教职员,齐白石、张大千为中国有数之名画家,虽不授课,但可请其来指导。”(图12—1、12—2)前一年身处艺专尚且安如泰山的齐白石,短短不到一年时间居然差点被扫地出门,前后反差之大发人深思。更加值得关注的是在《1949年国立北平艺术专科学校教员改定薪给名册》中,徐悲鸿的薪级维持一级不变,叶麟趾由七级上调到四级,李可染由三级调至一级;而资历比叶、李更深的齐白石,反而由一级跌至八级。在其条目下面还标有“名誉教授 不到校上课 月薪教授八级”。(图13—1、13—2)言外之意对于齐白石如此处理,似乎已经是给当初为他据理力争的校中支持者莫大的颜面。但是无论如何,齐白石暂时得以保住了他在艺专的饭碗。

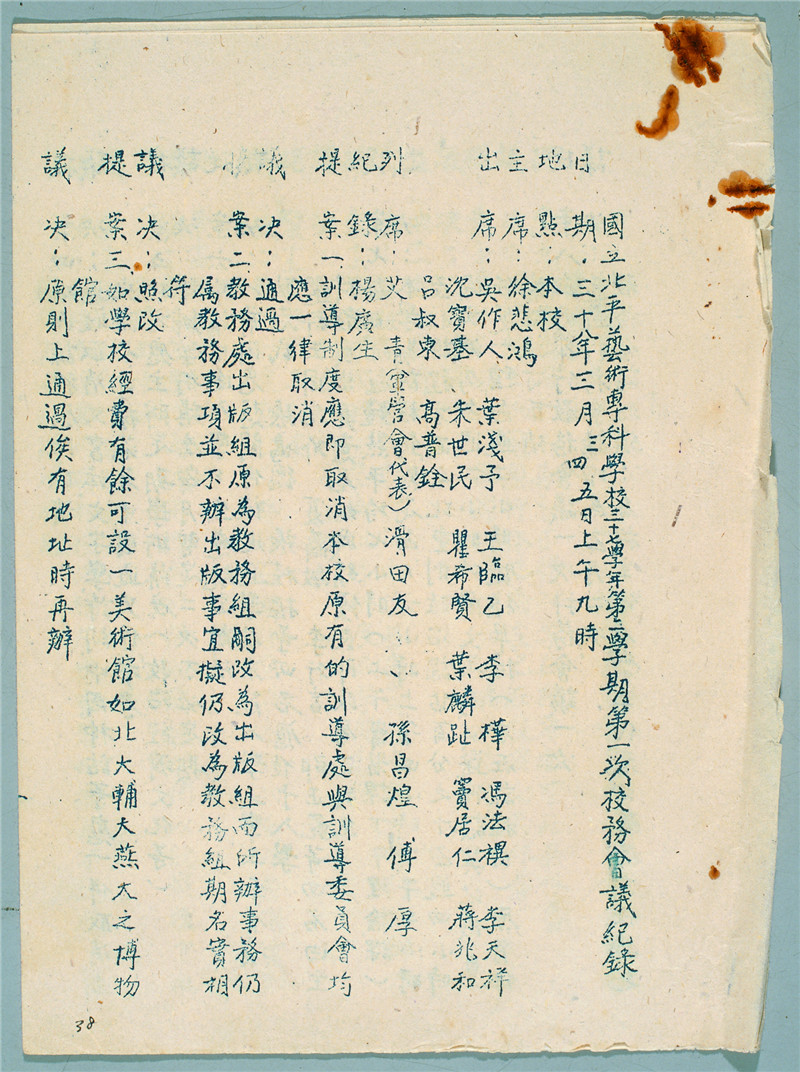

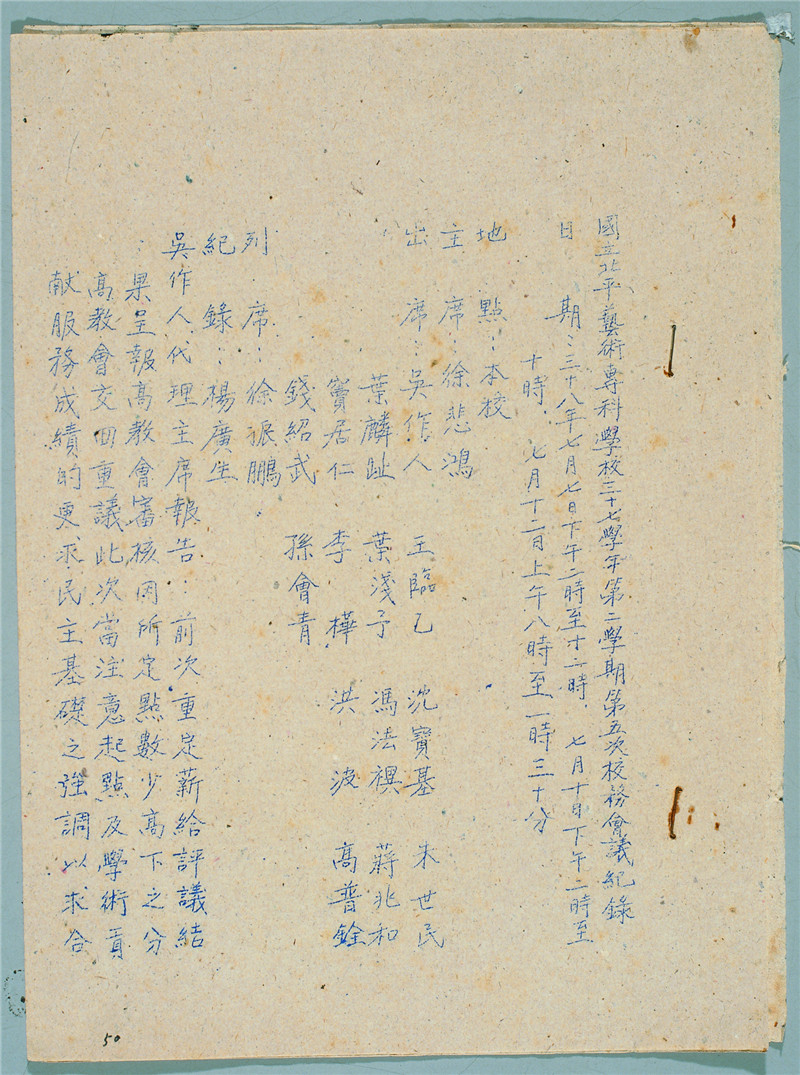

图12-1 国立北平艺术专科学校三十七学年第二学期第一次校务会议记录

图12-2 国立北平艺术专科学校三十七学年第二学期第一次校务会议记录(校务会提案)

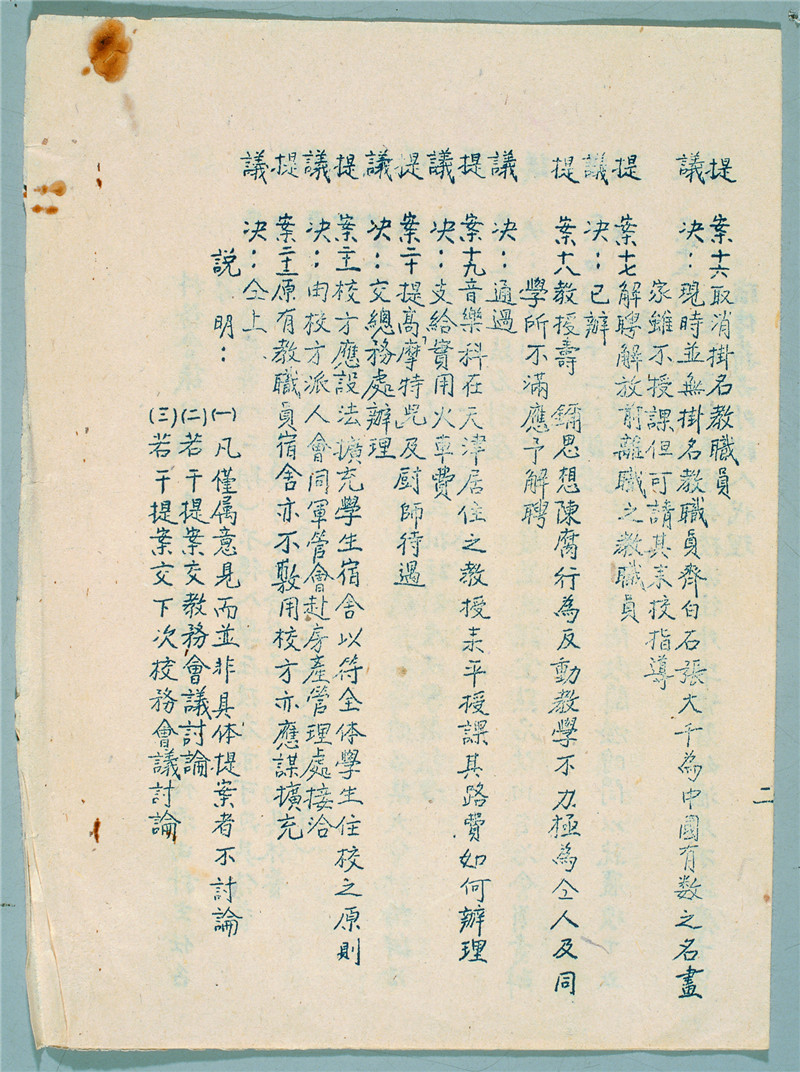

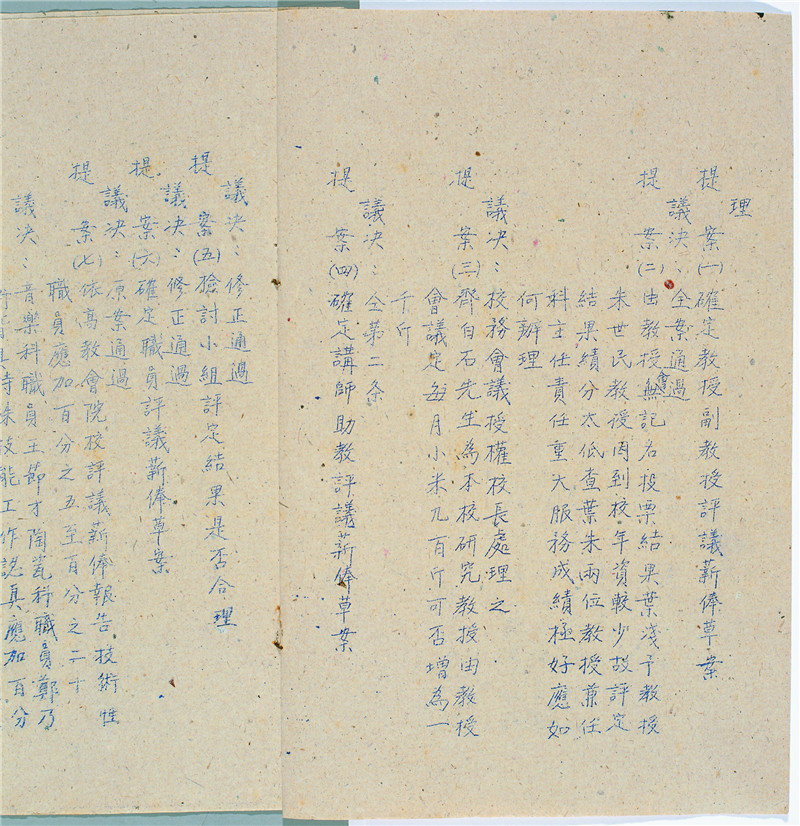

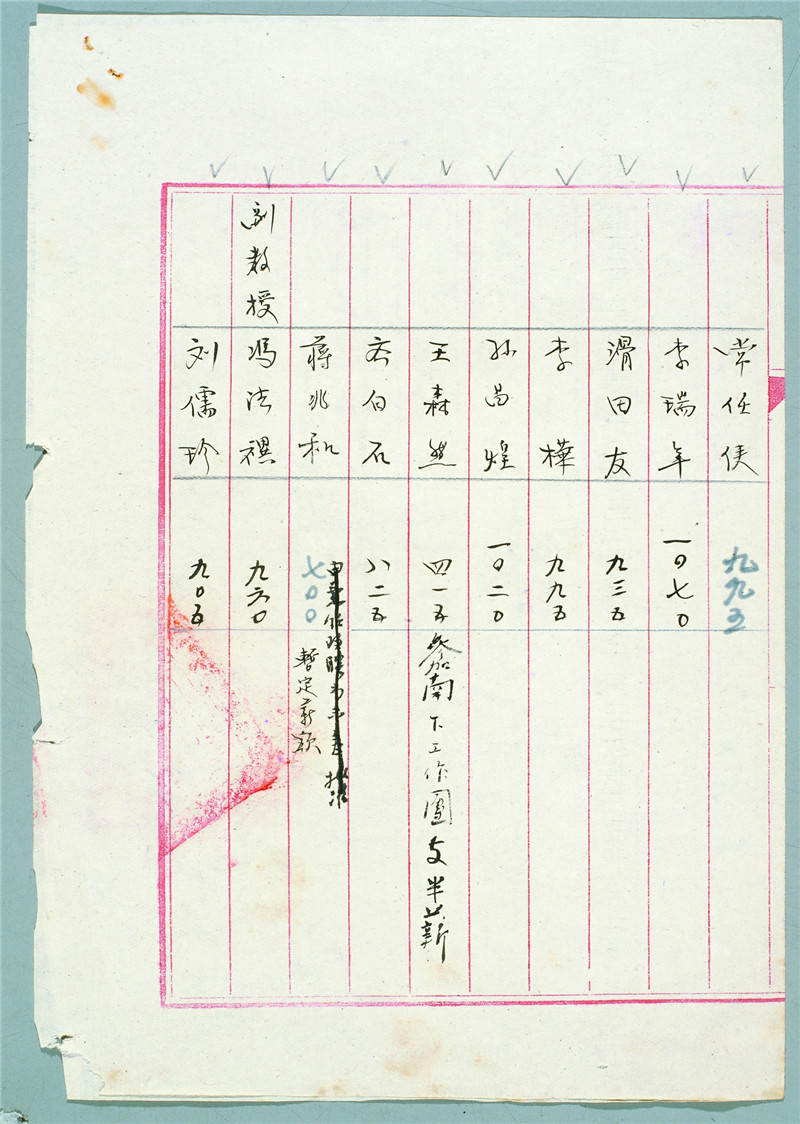

图13-1 国立北平艺术专科学校教员改定薪给名册(1949年)

图13-2 国立北平艺术专科学校教员改定薪给名册 齐白石(1949年)

本年7月,同样是在校务会议上,又出现了这样一条提案决议:“齐白石先生为本校研究教授,由教授会议定每月小米九百斤可否增为一千斤。决议:同第二条。”查阅第二条,其决议为“校务会议授权校长处理之”。(图14—1、14—2)校务会将此事的处理权直接交付给了校长。为某个教职员工增加一点工资,这种要求并不过分。这对于一校之长按说并非难事,何况是声名卓著的徐悲鸿亲自出面。而校务会的决议,某种程度上也等于同意了此提案。但是,在给齐白石涨工资这件事上,徐悲鸿貌似碰到了一枚软钉子。他在此年曾亲自致信齐白石:“前呈文化部拟每月增白石先生月薪二百斤,已来批否?待批到此约须由院中专人送去。告知齐先生,每月须交三尺条幅四件,请勿迁延。本年尚须补足,因吾与文化部言明,我有责任也。悲鸿。”(图15)此信应写于七月份的那次校务会议之后。从信中所述得见徐悲鸿为齐白石加薪一事可谓据理力争,同时他又不得不恳请齐白石按月为艺专补足所需画作,意在他并非只是挂职吃空饷徒具虚名的艺专教员,以免落人话柄。徐悲鸿在琐屑之事上如此谨小慎微,必是受到相当程度的外部压力所致。齐白石随后是否遵从徐悲鸿所嘱不得而知,但为此事费尽周折的最终结果,确令徐悲鸿极大的失望了。

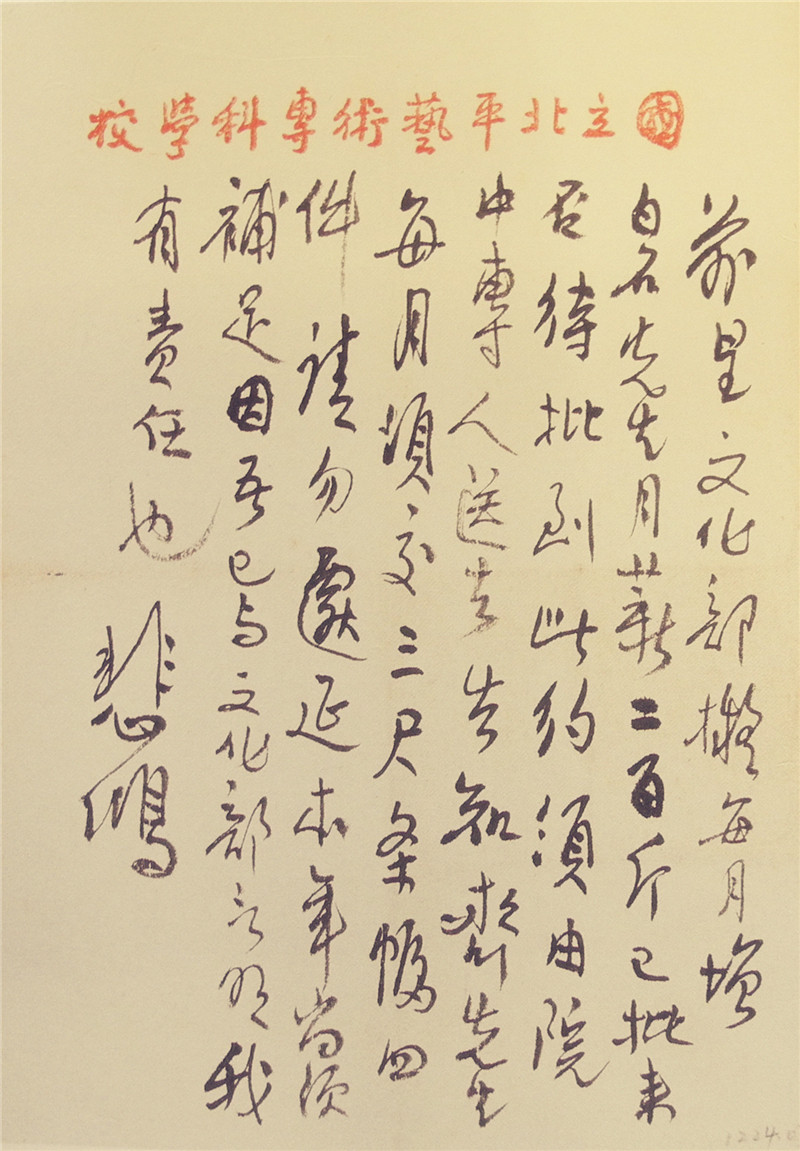

图14-1 国立北平艺术专科学校三十七学年第二学期第五次校务会议记录(1949年7月7、10、12日)

图14-2 国立北平艺术专科学校三十七学年第二学期第五次校务会议记录提案三 齐白石(1949年7月7、10、12日)

图15 徐悲鸿致信齐白石(1949年)

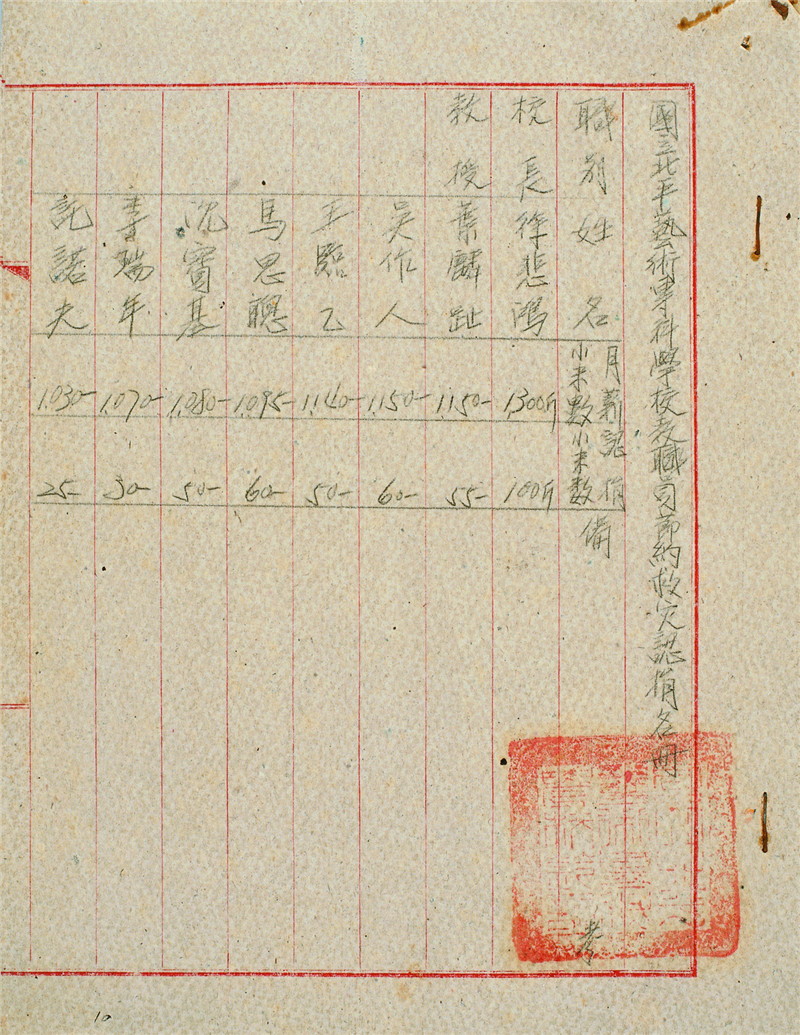

在艺专1949年10月的《教职员清册 薪给预算》中,齐白石的薪给赫然标明为“八百二十五斤(小米)”。(图16—1、16—2)翻阅同年12月的《国立美术学院教员名册》,他的月薪依然是“八百二十五”。(图17)徐悲鸿为齐白石加薪一事虽多方奔走积极斡旋,最后还是以失败告终。1949年的隆冬时节,对于徐、齐二人来说,应比往年的北平更加冰冷刺骨。

图16-1 教职员清册 薪给预算 齐白石(1949年10月)

图16-1 教职员清册 薪给预算(1949年10月)

图17 国立美术学院教员名册(1949年12月)

徐悲鸿身为一校之长,面对增加一名教员百十斤小米的薪资问题却束手无策,其内心深处的挫败感可想而知。但是,齐白石绝不是坐以待毙之人。行事向来并不颟顸的他,却于1950年的初春,做出了一件令人匪夷所思的事情——直接越级上书毛泽东,恳请其能够解决自己在艺专的薪津待遇问题(图18):

主席钧鉴:敬呈者,某自七岁牧牛,十□岁为木工,卅岁学作画刊印,六十岁后因乡关有兵事,避乱来北京,以卖画刊印作活计。今已九十岁,还在人间,且欲以口服累及吾主席矣。蓋某老年丧偶,饮食起居赖护士扶持,膝下稚子雛孙近廿口。去岁承艺专月赠小米八百斤,当时物价低廉,且有少量刊画收入补助,故得勉强支持。最近百物上涨,刊画更趋沉寂,仅恃艺专薪资,每月樽节为之,只能支持旬日,活计实属堪虞。以是不揣迫切上书,乞 主席按月增加津贴,籍以全我主席养老之大德。此外,某于往年在湖南湘潭白石铺茹家冲置有田屋,田约二百余亩,住宅一进。当时出此者,实欲于老年南归,教儿子耕种,以养某余年。不料从抗战至今,卒无南还机会,余年几何?且儿辈均侍在京,往后决令其以劳动取食,以符主席各尽所能、各取所值之旨,无须田屋。为此,拟将上项田屋全部献给国家,以便归还人民。上两项谨呈,某不胜待命之至。未缘觐见,惟遥祝 主席寿并河山。敬请钧安。齐某上书。[57]

图18 齐某上书(1950年)

国立北平艺专正式更名为中央美术学院是在1950年4月1日。从齐白石所述细节推测,这封信应写于1950年的1至3月间,在此之前齐白石与毛泽东从未晤面过。且以信中口气看来,两人至少到此时也并无任何直接的过往与交谊。在这封性质堪比投名状的信中,齐白石字斟句酌步步为营,用极为卑微的姿态乞求毛泽东能够改善其艺专待遇问题,并且以贡献家乡田产为代价。湖南全省于1949年8月解放。1950年1月,中共中央下达《关于在各级人民政府内设土改委员会和组织各级农协直接领导土改运动的指示》,开始在新解放区分批实行土改的准备工作。1950年6月30日,中央政府才正式颁布施行《中华人民共和国土地改革法》。[58]齐白石在此年春寒未消时即已有此先见之明,其紧跟时务的眼力令人咋舌。一进住宅加二百余亩田产,对于齐白石来说绝对不是一个小数目,此番如此大方,耐人寻味。就在前一年年末的《国立北平艺术专科学校教职员节约救灾认捐名册》中,月薪825斤小米的齐白石,也只捐出了区区25斤,与月薪仅为700斤的蒋兆和、蒋风之等人同数。(图19—1、19—2)其政治觉悟能于短短数月间得以升华至此,未免显得唐突。这封信是否属他人授意为之?在提笔之前与徐悲鸿有无商议?又是通过谁手转呈中枢?由于相关文献的付之阙如,无从全然解答。总之,这是一封疑窦丛生的“齐某上书”。

图19-1 国立北平艺术专科学校教职员节约救灾认捐名册(1949年)

图19-2 国立北平艺术专科学校教职员节约救灾认捐名册 齐白石(1949年)

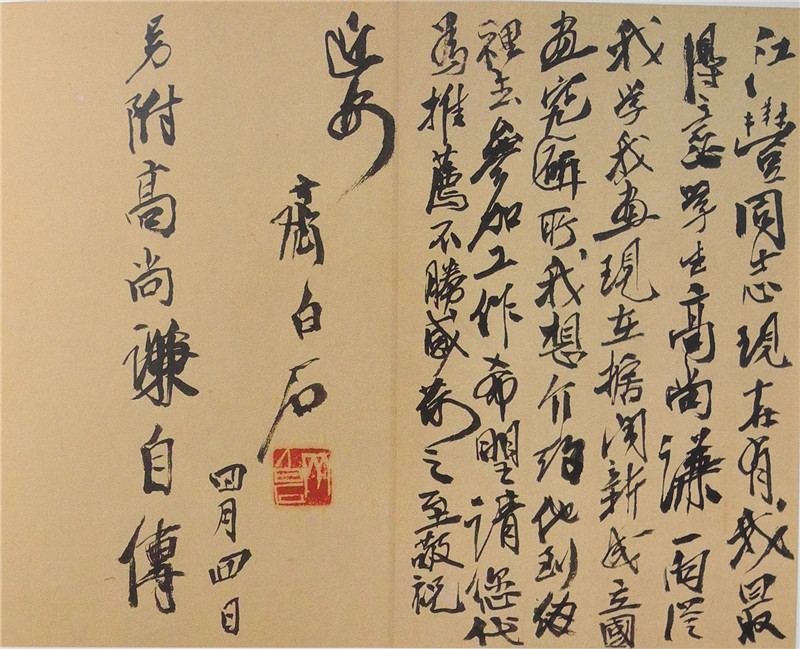

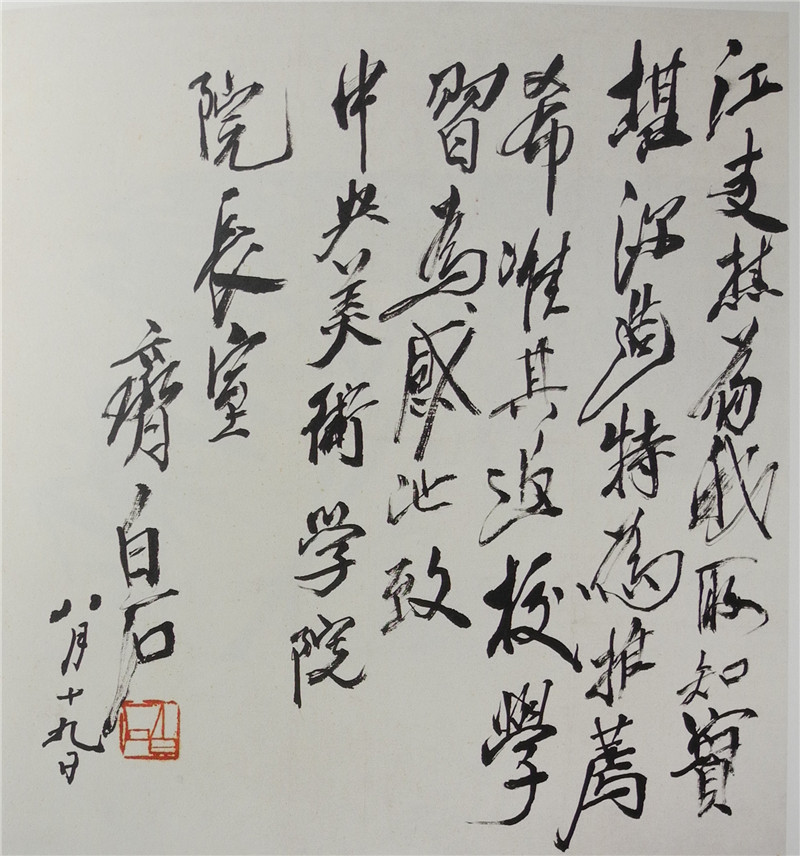

期望日理万机的毛泽东主席能够亲自过问一名艺专教员的小米数问题,这封信现在读来颇有些黑色幽默的味道。是齐白石太天真了吗?可是接下来所发生的一切,却证明了他手书此信时的深思远虑。1950年4月,齐白石即受到高层接见。他的工资,随后立竿见影地涨为1000斤。(图20)就在“齐某上书”之后的短短数月,他的待遇便很快达到了当初徐悲鸿为其力争而不可得的程度。1950年8月,全国工资准备会议召开,决定实行以实物为计算基础、用货币支付的工资制度;统一以“分”为全国工资计算单位。1951年,徐悲鸿的薪给为1300斤小米,工资分为659分;江丰1200斤小米,608分;吴作人1150斤小米,583分;齐白石月薪为1000斤小米,507分,其工资分与胡一川、张仃持平。1952年,徐悲鸿工资分为820分;江丰760分;吴作人700分;同年7月,经文化部人事处核定,调整齐白石在中央美术学院的薪给为文艺标准特级,与徐悲鸿同为每月820分。[59]齐白石也一跃成为中央美术学院薪资最高者。此时的齐白石,已经可以颐指气使地写信给江丰为自己的弟子介绍工作;(图21)或致信中央美术学院院长室为其友人推荐学业。(图22)而在这些举荐信的抬头称谓中,却已不见徐悲鸿的萧瑟身影。

图20 中央美术学院工资表(1950年)

图21 齐白石推荐高尚谦

图22 齐白石推荐江友樵

齐白石自1947年重被聘为艺专教授,至1952年以文艺标准特级待遇的名誉教授身份渐从中央美术学院隐退,是为他艺专生涯的三进三出。

(附录)齐白石与国立北平艺专过往年表:

余论

历史的演进,与其说是一种会自动生成明确的指向与目标,之后所有的逻辑基本均按其规定路径所发生的过程,毋宁说是由充斥着大量细节所构成的偶然性聚合所致。身处历史脉络中的人物,正是被这些看似微小的细节血管所链接与驱使。齐白石栖身北京后所获得的三种角色,很大程度上正是经历这些偶然性的细节聚合所导致的结果。他于1903年、1917年、1919年三上北京,历经波折,终以职业画家身份博得市场声名。随后他在国立北平艺专的任教经历,也可谓三进三出。身为职业画家,北京低廉的日常消费与丰盈的鬻画收入,既保证了齐白石在面对艺专聘书时能够始终保持一种主动姿态,也促成了他数十年间得以在职业画家与艺专教授间游刃有余的角色游离。国立北平艺专从建校至1949年间迭经波折变动,齐白石几次接受艺专聘请,却均在艺专发展较为平稳的时期。齐白石接受教席的条件,除去对艺专校情的审时度势,更为重要的是艺专的执事者能否诚心对待于他。因此艺专校长一职虽然屡经易手,但是齐白石也仅在林风眠、严智开、徐悲鸿等寥寥数位在任时执鞭教席。

诚如其自嘲诗所言:“铁栅三间屋,笔如农器忙。砚田牛未歇,落日照东厢。”至少在1949之前,无论是职业画家身份抑或艺专教授形象,对于齐白石来说其实都是经营生活之道,进出艺专的超然态度即为明证。在艺专时断时续的执教经历,同样也可理解为他只会选择在“天日和畅”之时砚田耕耘的另一种收获形式。 当齐白石在1949年的跨车胡同里终于迎来了北京城的新主人时,他的艺专教授身份与相关待遇反而一度受到猜忌与质疑。齐白石并非后人所屡屡论及并津津乐道的在新中国甫一开始即受到了官方的相当青睐与重视。至少在1949年整整一年的时间里,齐白石很明显经历过一个受冷落、被边缘的不愉快过程。沐浴于新中国的体制化进程之中,栖身北京数十年历来以职业画家与艺专教授两种角色自由徜徉的齐白石,第一次产生了牵涉其生存问题的职业危机感。但是颇善经营的他,却以一封信为契机从而化险为夷。自此之后,齐白石开始带着荣耀的光环逐渐淡出已经正式更名且焕然一新的中央美术学院的舞台,走上了人民艺术家的神坛。

撰文|张涛(中央美术学院《美术研究》 编辑、助理研究员)

文章部分摘自《北平艺专与民 国美术(学术研讨会论文集)》,有删节

[1] 卞孝萱、唐文权编:《民国人物碑传集》,团结出版社,北京,1995年,第638页。

[2] 老舍:《老张的哲学》,转引自杨义:《京派文学与海派文学》,上海三联书店,上海,2007年,第22—24页。

[3] 周肇祥著、赵珩、海波点校:《琉璃厂杂记》,北京燕山出版社,北京,1995年,第75页。

[4] 李景汉:《北平最低限度的生活程度的讨论》,载于《工商半月刊》1929年第16期,第2页。

[5]《北平最低限度的生活程度的讨论》,第3—8页。

[6] 陈明远:《文化人的经济生活》,文汇出版社,上海,2005年,第104页。

[7] 参看《艺林月刊》,第9期、第94期。

[8] 陶孟和:《北平生活费之分析》,商务印书馆,上海,民国18年发行(1929),第47页。

[9]《北平生活费之分析》,第45页。

[10] 齐白石:《己未日记》,第7页。载于王明明主编:《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,北京,2010年。

[11]陈明远:《文化人的经济生活》,第104页。

[12]《北平最低限度的生活程度的讨论》,载于《工商半月刊》,1929年第16期,第8页。

[13] 王中秀编著:《黄宾虹年谱》,上海书画出版社,上海,2005年,第379页。

[14]《黄宾虹年谱》,第378—379页。

[15] 徐国桢编著:《上海生活》,世界书局发行,上海,民国19年(1930),第96页。

[16]《上海生活》,第49—50页。

[17]《上海生活》,第50页。

[18] 赵柏田:《历史碎影——日常视野中的现代知识分子》,中华书局,北京,2006年,第53、60页。

[19] 余绍宋撰:《余绍宋日记》,第一册,北京图书馆出版社,北京,2003年,第25页。

[20] 余子安编著:《余绍宋书画论丛》,北京图书馆出版社,北京,2003年,第240页。

[21] 黄萍松主编:《四十年来之北平》,子曰社发行,上海,民国三十八年(1949),第42页。

[22]《北平最低限度的生活程度的讨论》,载于《工商半月刊》,1929年第16期,第2页。

[23] 齐璜口述,张次溪笔录:《白石老人自传》,人民美术出版社,北京,1962年,第72页。

[24] 齐白石在回忆中不提其它画作形式,单以扇面举例,是有着一定历史渊源的。扇面在民国时期市场需求量较大。一柄名家所绘扇面,代表了持扇人的身份与品味,挥扇祛暑的同时又能展现风雅情怀。因此当时讲求雅致的文人学者或附庸风雅的达官显贵对于扇面均有所好。画家的润例中大多也都有扇面价格标出,即是这种市场供求关系的体现。郑逸梅曾回忆:“从前的人们,把画来代表人格的,入其室,丹青四壁,尽为名家超逸之笔,这个主人襟怀的雅淡,也就可想而知。还有折扇在握,携笔出门,在挥扇时候,人们瞧到了丹青名家署款,便知道这个人是很有来历的,便不敢来欺负你、侮辱你,无形中省却了很多麻烦。”(郑逸梅《国画谈》,1934年1月18日)因这股风气使然,以致当时有些购求画扇面的广告都显得雅致非常:“郑虔三绝,首重丹青。米芾一家,专攻水墨。足下传神阿堵,不让古人。逖听下风,久仰声誉。兹值东君已去,赤帝司晨,非清凉公子,不足以驱酷热。奉上素纨一面,乞赐数笔,一挥可就。聊试君风雨之毫,五日为期,莫负我云霓之望。”(载于《学生文艺丛刊》,1925年第4期)

[25] 选编自中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编·第三辑·农商(二)》,江苏古籍出版社,南京,1991年,第891—1097页。

[26] 王中秀:《历史的失忆与失忆的历史——润例试解读》,载于《新美术》,2004年第2期。

[27] 胡佩衡:《绘事答问》,载于《湖社月刊》,第51期,第2页。

[28]《己未日记》,第12页。

[29] 张次溪:《齐白石的一生》,人民美术出版社,北京,2004年,第247页。

[30]《余绍宋书画论丛》,第227页。

[31] 陆丹林:《吴昌硕与齐白石》,载于《永安月刊》1949年第118期。

[32]陆丹林:《吴昌硕与齐白石》,载于《永安月刊》1949年第118期。

[33] 《壬戌纪事》,第29—30页。载于王明明主编:《北京画院藏齐白石全集·手稿卷》,文化艺术出版社,北京,2010年。

[34] 《中华周刊》,1945年第11期。

[35] 齐白石所绘《归帆图》,载于《北洋画报》1927年第98期。

[36] 黎锦熙、胡适、邓广铭编著:《齐白石年谱》,商务印书馆,上海,1949年,第32页。

[37] 画面题记云:“方伯务非余门人也,然所作画尝呈余论定,自去年五、六月间,绝迹不见,余以为将自大;闻伯务没世,余始闻不作画年余矣。丁卯秋八月,伯务亲属持此请余题,余记之,白石。”史树青:《方伯务烈士及其作品》,载于《美术》,1957年第4期。

[38] 徐伯阳、金山合编:《徐悲鸿年谱》,艺术家出版社,台北,1991年,第55页。

[39] 1927年6月6日,国民党中央政治会议第一零二次会议上,通过蔡元培代表教育行政委员会的提案,决定教育行政制度采用大学院制,并试行大学区制。这一学制仿效法国教育制度,每个大学区以一所大学作为教育体系领导全局。北京为北平大学区,以北平大学之名统领北京地区的国立九校。因而此时虽然由徐悲鸿执掌国立艺专,但齐白石的聘书却是以国立北平大学校长的名义颁发。有关北京国立大学此时期合并的来龙去脉,可参看许小青:《北伐前后北京的国立大学合并风潮(1925—1929)》,载于《中山大学学报(社会科学版)》,2010年第1期。

[40] 王明明主编:《北京画院藏齐白石全集∙综合卷》,文化艺术出版社,北京,2010年,第353页。本文有关齐白石聘书图片均选自《北京画院藏齐白石全集∙综合卷》。

[41]《教育公报》,1933年第五卷第47—48期,第16页。

[42] 一月下旬,徐悲鸿离北平前向齐白石辞行,得白石所绘《月下寻归图》,画面为一穿长袍的老人,扶杖而行,面容抑郁,并题诗二首:(一)草庐三顾不容辞,何况雕虫老画师;海上清风明月满,杖黎扶梦访徐熙。(二)一朝不见令人思,重聚陶然未有期;深信人间神鬼力,白皮松外暗风吹。(《徐悲鸿年谱》,第58页。)

[43] 参见《白石老人自传》,第79页。追忆了林风眠数次邀他任教时的情景。齐良迟《父亲的教诲》,载于《艺术家》1987年第9期,第217页。记载了严智开请齐白石执教时的状况。虽然回忆录中的文字有着后天的渲染与杜撰成分,但是也可揣测齐白石当时接受教职的心态。

[44] 王震编著:《徐悲鸿年谱长编》,上海画报出版社,上海,2006年,第72页。

[45] 参见王工、赵昔、赵友慈:《中央美术学院简史》,载于《美术研究》1988年第4期。

[46] 王明明主编:《北京画院藏齐白石全集∙综合卷》,第317页。

[47] 王森然:《齐白石先生评传(上)》,载于《中国公论》,1940年第2卷第6期,第81页。

[48] 徐悲鸿早在1919年留学法国时,即与留学瑞士学习音乐的杨仲子交往颇多。徐曾一度居住于洛桑杨仲子处,互有书画唱和。(《徐悲鸿年谱》,第32页)

[49] 斐西:《齐白石之女侍者》,载于《老实话》1934年第45期。

[50] 祝捷:《中央美术学院前身历史沿革年表(1918—1949)》,载于《美术研究》2009年第1期。

[51] 《松鹰》题记,中央美术学院藏。

[52] 齐白石:《丙子杂记》,载于《北京画院藏齐白石全集∙手稿卷》,第197页。

[53] 本文所引国立北平艺专教职员表及薪资表等名册档案均收藏于中央美术学院档案室。

[54] 民国三十三年(一九四四)甲申 有“答北京艺术专科学校”函云:“顷接艺术专科学校通知条,言配给门头沟煤事。白石非贵校之教职员。贵校之通知误矣。先生可查明作罢论为是[卅三年六月七日]。”(《齐白石年谱》,第39页)

[55] 齐白石:《白石状略》,载于《北京画院藏齐白石全集 手稿卷》,第271页。

[56] 此段关于1949年军管会接管国立北平艺专的细节陈述转引自华天雪:《徐悲鸿的一九四九》,载于《美术史:拓展与深入——第六届全国高等院校美术史学年会论文集(上)》,第六届全国高等美术史学年会组委会、中央美术学院编,2012年11月。

[57] 《北京画院藏齐白石全集∙手稿卷》,第266页。

[58] 《中华人民共和国土地改革法》,载于《天津市政》1950年第15期。

[59] 根据当时文化部各级干部平均工资表,教授为550分;副教授495.5分;讲师355.6分;研究员237.9分;一级艺术干部447.1分;特级艺术干部分为四等:一等760分,二等675分,三等591分,四等507分。相关工资分数据引自殷双喜:《永恒的象征——人民英雄纪念碑研究》,河北美术出版社,石家庄,2006年,第218—219页。关于1949年前后政府分配制度问题可参看杨奎松《从供给制到职务等级工资制——新中国建立前后党政人员收入分配制度的演变》,载于《历史研究》2007年第4期。