我们知道,现代社会有许多用现代技术手段制作成的形象,这些形象(image)在媒介上可以表现为数码照片,可以表现为商店招牌画,也可以表现为电视影像。它们的内容多种多样,可以是对某时刻某情形下某处景物的再现,可以是对想象中食品的创作,也可以是对某类商品的诱人展示。不管这些形象多么夸张、多么失真,它们在一般情况下依旧是现实中某件事物的反映,即它们始终指涉着现实中的某件事物。比如,我们经常可以在互联网上或影像资料中看到显现着美国白宫已经破旧不堪、只剩残垣断壁的图像,尽管这些图像不论从光影、材质还是形状上都可能难以看出破绽或无比逼真,但我们还是能够清楚地知道它们是虚拟的,能够清楚地知道如此高的逼真度其实受益于高水平的现代技术手段;因为与此同时,至少我们的下意识能够清楚地告诉我们最重要的一点——这些图像所反映的白宫,在现实中正好好地存在着。

能指的白宫和所指的白宫

在现代技术社会,虚拟依旧是真实的反映。用结构主义的话语来表示就是,作为“能指”的虚拟,指涉着作为“所指”的真实。如下图所示:

能指—————(指涉)—————所指

| |

虚拟 真实

不过,在我们接下来要说的未来的技术社会,亦即鲍德里亚(JeanBaudrillard,1929-2007)1所谓“价值的碎片阶段”或“价值的病毒时代”或“价值的辐射舞台”2中,上述指涉关系的结构变为:

能指—————(指涉)—————所指

| |

虚拟 虚拟

也就是说,此时的虚拟只会指向虚拟,虚拟造成了真实的永久离场。其根本原因在于:虚拟比真实更加真实。

这个结果之所以得以实现,应全部归功于鲍德里亚所谓“超真实”(hyperreality)的运作。我们不妨想一想,能够合理而又自然地、不被察觉地替换掉真实的东西是什么?当然,只能是超越真实、比真实还要真实的东西。那么,这一名为“超真实”的存在便替换掉了真实,成为能指指涉下新的所指。但它的实质,是“模拟”这一行为模式下的属性体现和状态表现,即是说,它便是虚拟本身。这个虚拟的存在比真实更真实,令作为能指的虚拟不再指涉真实,而变为虚拟指涉虚拟,也就进而变为虚拟与虚拟之间的互相指涉。此时,现实中的美国白宫,已然被另一栋“更加真实”的白宫取代了。更重要的是,这栋“更加真实”的白宫是虚拟的,而我们却早已无法分辨,因为我们所处的世界,甚至我们的肉体本身,都似乎已是被虚拟出的,我们丧失了所有察觉真实的能力与参照系。至此,虚拟除了自身以外不再指涉其他——人们以虚拟的白宫为所指制造出虚拟的能指后,另一群人再把它当作自己要反映的所指进行制作——真实完全消失了。

于是,我们知道,这个关于未来技术社会的指涉图示似乎是一种骇人的情景。除此以外,我们还能把它当成什么呢?

答案是:将之作为一套答疑解惑的公式定理。我们不妨相信,依靠它能够洞穿鲍德里亚所描绘出的关于未来技术媒介社会的一切奥秘。因为,这种替换所指、替换真实的想法根基于鲍德里亚思想中一贯的“象征交换”思路,这一思路是他全部理论的核心。也就是说,从他早期的符号消费理论到后期的“超真实”概念,都是“象征交换”思路下不同程度的理论变形。我们可以给出一个关于鲍德里亚学术生平的扼要说明,这将有助于我们更方便地去理解他关于“象征交换”的整体思路及“超真实”概念的基础。

一、从“物”到“象征交换”:早期鲍德里亚的理论脉络

鲍德里亚曾经在列菲伏尔(Henri Lefebvre,1901-1991)的指导下完成了他的博士论文,这篇论文就是在1968年出版并为鲍德里亚带来广泛赞誉的《物体系》(The System of Objects)。此文可被看作鲍德里亚符号消费理论的肇始之作,他在其中重点考察了“物”(objects)与物的消费,并由此切入“符号”与符号的消费。在这里需特别注意的是,此时他指的“物”,首先指的是“日常之物”,也即围绕在我们周围的作为大众消费品的“物”;其次指的是那些带有工业社会及现代技术性质的“物”,也即现代技术制成品。这里的“物”概念与后期鲍德里亚重点讨论的“物”有着极大区别,后者指的是被后期鲍德里亚赋予了“活物”性质的鼎立于“主”、“客”二体之外的新的一极,而前者尚停留于古典“客体”、“静物”的范畴中。换句话说,虽然它们都是同一个词:“物”(objects),但两者的关系,完全可以被视为“小写”(objects)与“大写”(OBJECTS)的区别。

《物体系》的物研究是鲍德里亚中后期物理论的基础与始发点,在这里他开始关注“物”的功能性的脱离与符号化的彰显,并将其提升到对“物”的符号化消费的描述与剖析,最后落脚于“异化”批判。也就是说,鲍德里亚在《物体系》中深刻揭露了物的功能性被符号化及对物的消费被对符号的消费所接替的事实,但这也同时意味着,此时的鲍德里亚的思路还没有脱离马克思“异化”批判的藩篱。

1970年,鲍德里亚出版了《消费社会》(The Consumer Society:Myths and Structures),他在此书中进一步深化了符号消费理论,描述消费这一行为由具体的“物”到空洞的符号的蜕变,是另一部以马克思“异化”理论为手段对西方大众消费文化进行批判的力作。

在1972年出版的《符号政治经济学批判》(For a Critique of the Political Economy of the Sign)里,鲍德里亚提出了四种消费逻辑,其中最后两种逻辑 ——“象征性交换逻辑”和“符号/价值逻辑”3 —— 的提出,开始表现出他对马克思的交换价值理论的逆反。

1973年出版的《生产之镜》(The Mirror of Production),是鲍德里亚逆反马克思学说的高峰。在此书中,他完成了由对马克思生产消费理论的偏离到对马克思生产消费理论的批判的转换。他在书中针锋相对地批判了马克思的劳动概念,认为马克思批判资本主义的政治经济学立场,同样是一种资本主义意识形态。因为马克思的劳动和交换价值概念建立在“有用”的原则上,而“有用”既不能完全说明商品的属性,也不能准确揭示生产的本质,反而会成为资本主义“符号控制”的帮凶。他指出,生产的核心和基础不是“物质”,而是“符号”,因此我们面对现代资本主义社会时的逻辑,不应当是生产逻辑,而应当是符号逻辑;我们的立场,不应当是政治经济学,而应当是象征交换原则。至此,鲍德里亚完成了自身理论的重塑与基础打造,他的“象征交换”概念成为其思想独特而又稳定的核心,一直延展到“超真实”的构建。

在鲍德里亚的众多著作中,“超真实”一词最早出现于《象征交换与死亡》(Symbolic Exchange and Death)一书。在这本于1976年出版的著作里,“超真实”第一次被用来描述一种非现实性的“拟真”(Simulation)原则:“现今整个系统都被不确定性淹没了,所有真实都被符码和拟真的超真实所吞没。替代过时的现实原则,拟真原则开始统治我们。”4然而,此时的“超真实”只是作为一个引子,即只是作为鲍德里亚对于“技术媒介批判”的初啼而发声,它还远未具有完整的结构和明朗的内涵,也就是说,鲍德里亚的理论重心依旧被安置于“象征交换”逻辑上。所谓“象征交换”,在《象征交换与死亡》——就如同它的题目那样直接和惊人——中有详细的阐述,这个概念至少包括三种含义:1.这是一种象征性的交换,也即是指一种非现实性的交换,符号性是其重要特征;2.交换行为理应在两方或两方以上的主体间进行;3.交换行为难以逃脱死亡或者终结的命运。

由此我们不难发现,“超真实”的诞生,是鲍德里亚“象征交换”逻辑推演下的必然。鲍德里亚认为,符号交换在现代资本主义社会已然逐步取代物质交换,而代表着非现实性的象征交换逻辑将会全面地统治整个世界。“非现实性”意味着将“功能性”、“目的性”、“使用价值”完全抛开的“无用”,但这种“无用”却比“有用”高级,因为它由“有用”发展而来并在最后完全替换掉了“有用”,所以这种“无用”及体现这种“无用”的“象征交换”就直接表现出一种不是现实却又高于现实的超越性。这个超越性的逻辑结果就是“超真实”的形成——它不是真实,但它超越真实,它比真实还要真实。

在鲍德里亚的“象征交换”逻辑中,“主体”相当重要,因为当今的世界是一个由主体控制的世界,交换的活动也应当是在主体间进行。世界的主体,也即一个大写的主体,就是人类,不管是物质交换还是符号交换,都理应是人类间的活动。但在鲍德里亚眼中,这种“理应”却不可避免地会被颠覆,被终结。正如笔者在上文所说,象征交换必然会导致“超真实”的诞生,而这种“超真实”的特性或具有“超真实”特性的虚拟之物(比如前面所说的超真实的“白宫”),就会替换掉真实,成为新的所指,导致虚拟指涉虚拟,进而使主体不分真实和虚拟地随意交换,令交换活动仅限主体间的规则被破坏,最终让所有的主体都被虚拟化。

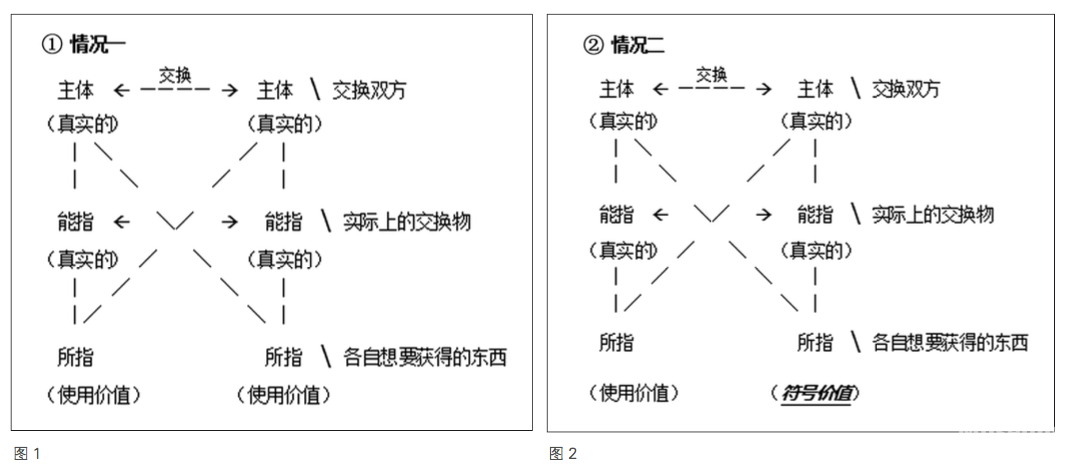

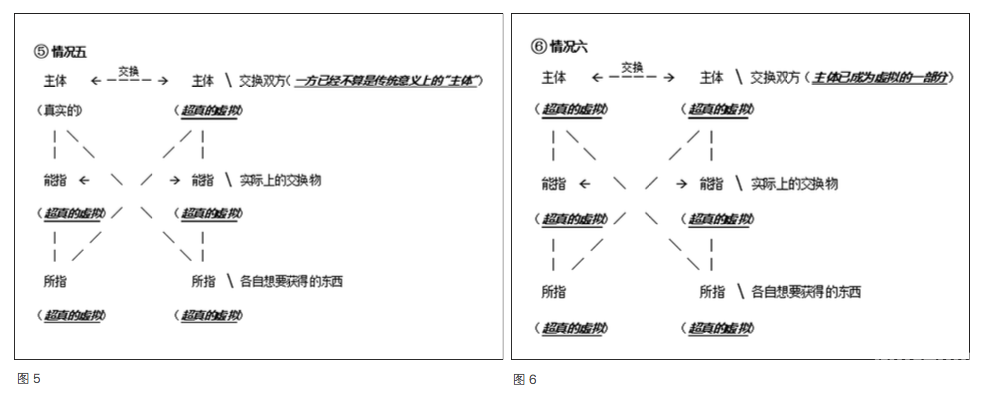

我们不妨再用结构主义的图示(图1-图6)来简单说明一下:

图1就是一般情况下人们的交换行为的核心特征,也是经典马克思主义交换价值理论的反映,即人们是为了获得使用价值而进行交换的。

但鲍德里亚指出,商品形式在现代资本主义社会得到了极大扩展,早已超出当年马克思的想象,“符号是商品发展的最高阶段”5如图2所示,符号价值替代了使用价值,成为交换行为的新的核心。符号价值成为资本主义的新宠,在其进入交换过程后,进而使得符号本身变为人们互相需要之物,呈现出图3的景观。符号的非现实性,又使得虚拟性成为交换中必然出现的选项,具体表现为体现着超真实的虚拟加入交换,并展现出图4的状况,也即如前文所述虚拟与真实的指涉图示那样的交换形态。

不可避免地,主体再也分不清真实和虚拟,但他还是会像图5那般继续进行交换活动,就像他千百年来一直在做的那样。只不过他已经无法得知,交换的对方是同他一样真实的作为“人”的“主体”,还是异于自身的“其他”——当然,他也不会在意这一点。

最后,主体被虚拟化就成为一种“宿命”。在鲍德里亚眼中,这意味着世界的“死亡”和主体的“死亡”,而它注定会如图6那般到来。

也就是说,主体的消逝,破坏了鲍德里亚心中理应遵守的惯例性的象征交换原则;而由取代旧的主体地位的新“一极”主导的象征交换方式,从一开始就带着浓厚的“死亡”气息。当然,这个“死亡”是针对旧的主体——人类——而言的。

由此可知,“超真实”概念是鲍德里亚的象征交换逻辑进入符号交换之后的一种自然而然的理论延伸;同时,由于超真实的介入,鲍德里亚理论结构中的各种要素也不可避免地,仿佛环环相扣般地迈向终结——也即他所谓“死亡”。根据以上六个图示,我们可以完整地列出这样一条“死亡”线索:

使用价值真实性的死亡→使用价值的死亡→所指真实性的死亡→所指的死亡--→能指真实性的死亡→能指的死亡→主体真实性的死亡→主体的死亡

这条清晰的不可逆的线索,在鲍德里亚的“象征交换”逻辑下有序而自然地展开,仿佛昭显了一个命定的、必死的结局。这种逻辑宿命感和致命感,充斥在后期鲍德里亚的理论中,正如其《致命策略》(Fatal Strategies)6一书书名所弥漫出来的感觉那样。可以说,对于鲍德里亚而言,“超真实”是同主体的终结和象征交换的最后阶段联系在一起的,是一个充满着“死亡感”的词。

另外,我们还能从鲍德里亚所酷爱的“能指”、“所指”、“指涉关系”等名词中看到索绪尔(Ferdinandde Saussure,1857-1913)的结构主义对“象征交换”概念的影响,也能看到这种影响持续涉及到“超真实”概念的产生。在以美国迪斯尼乐园为例进行分析时,鲍德里亚认为,迪斯尼乐园是超真实的完美的模型,“它想要充满孩子气以便让我们相信大人在其他地方,它想要在每一处地方都充满孩子气以掩盖这样的真相——大人们在这里像孩子一样活动是为了培养他们真实的孩子气的幻觉”。7这里的大人与孩子气、真相与幻觉,都是明显的对能指与所指的指涉关系错位的描述,是从结构主义到象征交换再到超真实的理论逻辑的再现。不过,需要我们注意的是,虽然鲍德里亚自己在这本名为《拟像与拟真》(Simulacra and Simulation)的书中说迪斯尼乐园是超真实“完美”的范本模型,但这个论点显然被他以后的著作否定了。迪斯尼乐园还不够“完美”,超真实此时同样还不够“完美”,因为它们对所指的指涉关系还残留着对现实的依赖。真正对超真实进行了“完美”的说明的,是鲍德里亚十四年后发表的另一部著作《完美的罪行》(The Perfect Crime)及其后的论著。

《象征交换与死亡》是鲍德里亚的一部真正意义上的承上启下的作品,它总结并完善了“象征交换”这一逻辑基础,同时开辟了对技术媒介批判的新方向。至此,系统而相对条理化的符号政治经济学理论便告一段落,取而代之的是鲍德里亚越发破碎、发散的文笔。读者似乎会被领入一个关于技术、模仿、拟真的思辨迷宫中,并且随着之后的鲍德里亚每一本书的出版,在迷宫里越陷越深。

以上就是笔者对鲍德里亚早期学术脉络的简要整理。从“物”到“象征交换”再到“超真实”,其中的线索与根基就如上文所说的那样层层相叠,一路延伸下来。把握住了“物”和“象征交换”这两个基础和核心,就不难理解后期鲍德里亚“超真实”概念的百般变化了。

另外要提到的是,在鲍德里亚由马克思的政治经济学向符号政治经济学发生转变的过程中,对经典马克思主义和现代资本主义都作出了尖锐的批判,吸引了许多中国学者的注意,并由此诞生了不少优秀的译本和研究论著。不过,前面提到的早期鲍德里亚的五本著作都有中译本,而后期鲍德里亚的著作却鲜有中译本问世,由此也多少可见中国学界对鲍德里亚的关注点与兴趣点的不同,并再次从一个侧面反映出鲍德里亚后期作品的玄离晦涩。

接下来,笔者将围绕“超真实”这一理论主干,简略介绍一下后期鲍德里亚的学术轨迹,并对其中几个核心概念作一个大致的梳理,力求拨云驱雾,将早已深入云端的“象征交换”逻辑的未来之路展现在读者面前。

二、“超真实”的蔓延:后期鲍德里亚的逻辑流变

在《象征交换与死亡》之后,鲍德里亚于1977年和1979年分别出版了《忘记福柯》(Forget Foucault)和《论引诱》(Seduction)。两书中屡次使用了“超真实”一词,但这一概念前后出现时的含义并不统一,其指述的内容也并未明晰。“超真实”第一次真正得到概念上的明确,见于鲍德里亚1981年出版的《拟像与拟真》,他在此直接把“超真实”定义为“一种没有原型和真实性的真实”8;接着他进一步补充说,“‘超真实’比真实还要真实”9。

无需再次强调我们就能发现,这两处界定都是“象征交换”原则下的逻辑结果:前者是在鲍德里亚批判马克思理论的“功能性”、“现实性”、“有用性”逻辑时,自身所处的“非功能性”、“非现实性”、“非有用性”逻辑立场下的产物。也即是说,由于鲍德里亚始终以一种“非现实”的思维代替“现实性”来考察现代资本主义社会的一切,他就必然会在关于现代资本主义社会的“本质”和“现象”及这个“本质”和“现象”在未来可能发生的演变问题上得出带有“非现实性”的推断;后者是建立在符号交换的“超越性”逻辑下的产物,也就是说,正因为符号替代了使用价值而成为人们渴求的东西,所以符号变得比使用价值更有用、比使用价值体现的“现实性”更“现实”,它所具有的象征性也就超越了使用价值的真实性,变得比真实还要真实。

在《拟像与拟真》里出现了大量令人感到陌生的、代指高新媒介的技术性词汇,其范围涉及基因生物学、分子生物学、数字工程、人机结合、编程错误、媒介漏洞等方向和领域,这标志着鲍德里亚正式迈进了技术媒介批判的大门。同时,这也昭示着,“超真实”这一概念必然会伴随着鲍德里亚技术媒介批判工作的推进而与越来越多的技术性词汇产生关联,它会越来越多地被用来揭示或解释一种高新技术媒介的属性,它会在“象征交换”逻辑的不断延伸下逐渐褪去刚出世时仍旧残留着所指的原型,越发接近缠绕在后期鲍德里亚灵魂深处的那个宿命而又致命的东西——因为那才是鲍德里亚理论的巅峰,是他一切逻辑演化的最高点,虽然那同样也是代表着末路的终点。

此后直到鲍德里亚逝世的二十多年间,他又有相当数量关于技术媒介批判的著作出版,在笔者看来,其中有代表性的是这三部:1983年出版的《致命策略》,1990年出版的《恶的透明》(The Transparency of Evil)及1995年出版的《完美的罪行》。

在《致命策略》中,除了充分流露出前文所说的“命定的”、“必死的”逻辑基调以外,鲍德里亚再次阐述了“物”的概念——与以往的“物”不同,他首次赋予了“物”某种主动的特征,使得“物”脱离了早期所属的“日常静物”的范畴,开始变得狡黠,开始变得阴险,更重要的是,开始变得“致命”。也就是说,这里的“物”已经变为一种“活物”——“主体”的末路不光是由于“宿命”的必然,更是由于这种“活物”的谋略手段所导致;“致命策略”正是“物的策略”,如他所说:“主体总是相信自己比物更有智慧,但后者却总是被证明比前者更加具有智慧,更加玩世不恭,更加精明达练,同时,后者总是在每一个回合都静候着时机。物的变化、物的计谋、物的策略,都远远超出主体的想象”10。

至此,“物”的概念在鲍德里亚的理论体系中完成了本质性的转变,此时的“物”与他早期在遵循马克思“异化”批判思路下作为对象的“物”有着截然不同的内涵。但要注意的是,鲍德里亚并没有发明一个新词来定义这种“活物”,同样,他也并没有用任何拟人化的具有“生命”特征的词来定义此时的“物”本身,也就是说,现在谈到的“活物”的“活”,是笔者为了方便理解和叙说而擅自加上去的。其实,用“活”这种状态去形容此时的“物”,或许本身就是一种误解,因为在鲍德里亚的逻辑中,此时之“物”是异于传统主客双方的另一极存在,用任何隶属于“主体”或“客体”的固有属性去形容它都会带上自我想象的偏见;如果非要这么做,就只能再次体现出作为人类的主体在面对未知之物时不去更新思维,反而转向与自身的固有认知体系进行“同一”的“自我解释”的惯性或惰性;并且更严重的是,这样会继续被“物”的“透明”和“完美”的罪恶所欺骗,永远不能认识到“持续永恒”的“平凡日常”下的危险。11在此意义上,主客二分原则、异化批判理论甚至辩证法,都失去了效用。

鲍德里亚对“物”的种种考虑和担忧,都在《恶的透明》和《完美的罪行》中得以继承和放大。在《恶的透明》中,鲍德里亚继续关注技术媒介,堆砌种种关于媒介的技术性词汇,并阐述了一个较为清晰的观点:技术媒介之所以会体现出“恶”的性质,是因为人们在它们面前变得毫无隐私和秘密可言,甚至连主体性和人身安全都随之消失了。但笔者认为,这只是一个浅表的态度描述,隐藏于下的含义才是鲍德里亚真正的逻辑反映:“透明性”是“物”的特性,“物”之所以“恶”,是因为它“透明”。也就是说,“物”之恶的根本,不在于其使主体“透明”,而在于它本身就是“透明”的。正如鲍德里亚所说,“电脑病毒是世界范围内信息的残忍透明性的体现;艾滋病是整个人类族群内性爱的残忍透明性的产物”12,而前者和后者最大的相同点,除了爆发时危害严重外,就在于感染时难以被察觉且潜伏期长,也就是说,它们都是“透明”的。那么,这种不会被察觉到的“透明”的“恶”,就是鲍德里亚赋予“超真实”的另一层属性。

在《完美的罪行》中,鲍德里亚将“完美”和“罪行”看似矛盾地组合在一起,却描述了一个并不矛盾的概念:“超真实”的超越性正是由于自身的完美性所决定的,因此越完美就越罪恶。“超真实”的诞生,除了在逻辑上是“象征交换”原则的必然结果以外,其自身也必须具备能够超越真实、替换所指的“资格”和“素质”才行,而这个资格和素质就是非现实的“绝对完美性”。得益于日新月异的技术媒介,这个绝对完美之物作为一种活生生的形象出现,而不再是过往传说或书籍中的一个皱巴巴的符号。它几乎过于完美地模拟了现实,甚至做到了把模拟对象的缺陷和劣处都完全消除补足,所以它就把人们的所有注意力和热情都从真实那里夺了过来,从而完成了自己的最大罪行——抹杀真实。但这个罪行又是借用了主体自身的愿望和行为的合理性来实现的,也就是说,主体行动的合理性和美好性,都成为“超真实”罪恶的共谋。诚如鲍德里亚所说:“世界利用技术愚弄我们,客体(物)用我们对它拥有权力的幻觉引诱我们......在技术虚拟方面达到顶点的合理性会是缺乏理智的计谋和希望幻觉的计谋中的最后一计。”13

结语

“超真实”概念的变形和延展最终在鲍德里亚去世时尘埃落定。回顾后期鲍德里亚关于技术媒介的纷繁见解,我们始终能够从中找到自他学术早期延续下来的理论线索。根据这条名为“象征交换”的脉络,我们也终于能够串联起鲍德里亚的早期和后期学术和思想,从而在整体的时间跨度和理论演变上为“超真实”略微勾勒出一副淡彩素来——源自有用,超越有用,比有用还要有用,“象征交换”逻辑将(体现着“非现实性”的)“无用”推向极致;源自真实,超越真实,比真实还要真实,“超真实”就此诞生。

撰文 | 黄泓积(中央美术学院博士研究生)

原文发表于《大学与美术馆》总第六期

——————————————————

注释:

1. 台湾学者林志明曾将之译作“尚·布希亚”, 本文作“鲍德里亚”。

2. Jean Baudrillard, Transparency of Evil : Essays on Extreme Phenomena, Trans. James Benedict, London: Verso,1993, p5.

3. [法] 鲍德里亚:《符号政治经济学批判》,夏莹译, 南京:南京大学出版社,2009年,第47页。

4 . Jean Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, Trans. Lain Hamilton Grant, London: SAGE Publications, 1993, p2.

5. [法]鲍德里亚:《符号政治经济学批判》,第 207 页。

6. 据《致命策略》英文版译者所言,法语原文 “fatale”包含两层意思,一是“宿命的”(fateful), 一是“致命的”(deadly),在鲍德里亚的文章中当 是两层含义并用。所以笔者希望读者们在看到“致命 的策略”中“致命”(fatal)一词时能够根据两方面意义来共同理解它。

Jean Baudrillard, Fatal Strategy, Jean Baudrillard Selected Writings, Edited Mark Poster, Palo Alto: Stanford University Press,1988, p206.

7. Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation, Trans. Sheila Faria Glaser, Ann Arbor: The University of Michigan Press,1994, p12.

8. Ibid, p1.

9. Ibid, p81.

10. Jean Baudrillard, Fatal Strategy, Jean Baudrillard Selected Writings, Edited Mark Poster, Palo Alto: Stanford University, 1988,p198.

11. Ibid.

12. Jean Baudrillard, Transparency of Evil : Essays on Extreme Phenomena, Trans. James Benedict, London: Verso,1993, p39.

13. [法] 鲍德里亚:《完美的罪行》,王为民译, 北京:商务印书馆,2000 年,第 65 页。