我对双年展主题及其参与者的国籍隶属关系的兴趣,可以追溯到2004台北双年展(这是在该城市举办的第四届),我对策展产生极大兴趣也是从那里开始的。我等了三个多小时,最后和这届双年展两个策展人之一的芭芭拉·凡德林顿(BarbaraVanderlinden,来自比利时)简短访谈了30分钟。我一开头就先请她解释下策展政策,因为这涉及被挑选的台湾本土艺术家参加展览的数量——这次是五个。对此,她简略地把问题抛回给我:“你知道有多少台湾艺术家在上海双年展参展?”当然,这里的意思是说,这五位地方参展艺术家似乎对她已经足够,非常感谢啦,而且人们期待更多肯定是不对的。2她的回答使我窒息。我那时没有反驳——不仅是因为我不知道答案,更是因为我觉得我正在和一个事业上比我做得更好的外国专家在说话。在那些日子里,我既没有资金,也没有工作条件能长途跋涉去看双年展,而这些显然是那些全球艺术世界的业内人士能够做到的。然而最近,我能飞去看那些双年展,远到哈瓦那和圣保罗那样的地方,同时也去看亚洲和欧洲大部分的双年展。我发现在这类国际大聚会上的艺术的参与问题在经过了这些年之后,仍然让我困惑不已。

在我们这个时代,是大谈特谈全球化、混杂、跨国化、世界市场等等话题的时候,再去用艺术家的国籍和出生地来思考当代艺术的实践,就似乎有点诡异,甚或退步。不仅如此,自20世纪80年代以来,国籍属性的问题对于双年展(三年展或五年展)究竟意味着什么很关键。举办大型展览采用制度架构越来越流行——一些观察家指的是“当代艺术世界的双年展化”——双年展一般被理解为是一种当代艺术的国际节日,每两年举办一次。3当然,“国际化”和“节日”在这里是一种操作语言。第一个词依赖于第二个词:如果没有参与者的国家多样性,就不会有这种庆典或节日。在这种事务的活动中,“国际化”是指艺术家(几乎是按照定义)来自世界的四面八方;甚至那些与特定地理相关的展览,如福冈亚洲艺术三年展,构建了他们的网络,远远超过他们临近的环境;他们把这些当成举办双年展的合法性以及获得成功的律令,这是很有道理的。

艺术景观

事实上,现在,来自偏远地区的艺术家出现在西方的活动,如卡塞尔文献展或威尼斯双年展的中心舞台上,它通常被进一步证明:中心与边缘之间的区别已经打破。例如,阿尔君·阿帕杜莱(ArjunAppadurai)在他的全球文化流动的研究中,使用了“艺术景观”和“族群景观”(ethnoscape)来描述空间的特征,通过这个空间,绵绵不断的人群——包括艺术家、策展人、批评家,甚至高级的艺术在全球纵横交错地流动;因为一个城市接着一个城市都争着建立自己的双年展,以便获得国际艺术社会的成员资格。4阿帕杜莱像其他全球化理论家一样,强调社会关系的不断增长的全球相互依存和强度。然而,没有人告知我们这样的“流动”流向什么方向,没有去处,也没有人告诉我们这些看似去地域化的运动意味着什么样的新的权力关系配置。5

因此,我试图更加近距离,甚至凭经验去理解双年展的权力含义及艺术家本身。而这对于大多数理论家来说,用这么多的时间来钻研此事是奢侈的。当然,我也充分意识到基于国家的方法可能涉及的风险,尤其可能招致那些赞成全球化的人的批评。我不想断言国际艺坛在过去的20年里没有发生重大变化。但是,这些变化的本质究竟是什么,为何发生?频繁被讨论的中心崩溃和边缘解散,就真的像有些人希望我们相信的那样无可辩驳?全球艺术世界就真的不考虑国籍而向所有的艺术家开放了吗?——即使他们来自那些从巴黎或纽约的角度来看最边缘的地方吗?

按照国家统计去试图回答这些问题,可能很意外。但是,艺术家的实际数字以及他们来自世界各地的范围,证明了双年展组织者的心理还是藏着这个核心东西的,这也突出地体现在他们的营销策略里。2006新加坡双年展声称有“来自38多个国家的95位艺术家”参展。而在1999年的利物浦双年展上,到处张挂的条幅则宣称:“350位艺术家、24个国家、60个地点、1个城市”。接下来,我将仔细分析一下这些定量的数据,它们支撑着这种“扁平世界”的主张,分析的方法是确定艺术家从哪里来,而且对于那些移民的艺术家来讲,确定他们移民到哪里去——换句话说,就是他们个人所代表的文化的流动方向。首先,我研究这些数据的目的是找出在大型国际展览中已经发生的变化,这些变化已经超越了明显的欧洲中心主义,而开始包括北约国家之外的世界;其次,我要质疑这些活动是否成了西部的另一个强大的过滤器,管制着世界其他资源的不足地区的艺术家进入全球主流。为了对这些活动的发展有一个长期的观察,我将在此集中研究卡塞尔文献展,从1968年到2007年之间共有九届。首先,查一下艺术家的出生地;其次,看看他们目前住在哪里;第三,这两者的关系。6我用典型的区域分类法——北美、拉美、亚洲、非洲和大洋洲。但是欧洲,我将其分为两个部分。尽管欧盟扩大了,但是在当代艺术实践中仍然存有两个欧洲:一个欧洲包括德国、意大利、英国、法国、瑞士、奥地利,以及在较小程度上,还包括荷兰、比利时和西班牙,这些国家提供了大多数的欧洲艺术家——我称之为“欧洲A区”;其余的国家的艺术家只是零星地出现在国际展览中,我称之为“欧洲B区”。

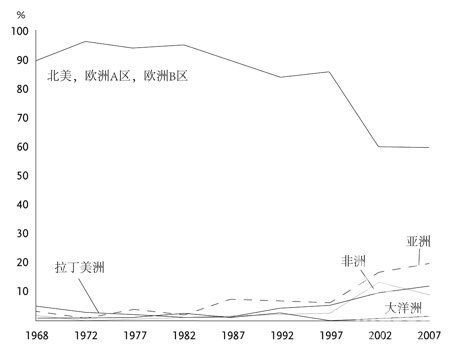

那么,我们可以从这些大量的统计数据中能得出什么样的初步结论呢?这似乎属于社会学,而不是艺术史问题。第一个也是最明显的结论是,直到最近,文献展参展的绝大多数艺术家都出生在北美和欧洲,事实上超过90%,在1972年达到创纪录的96%(图1)。虽然蓬皮杜中心在1989年举办的“大地魔术师”展览一般被认为是第一个真正的国际展览,并且是下一个十年的潮流的确定者,但是在1992年和1997年的卡塞尔文献上,北美和欧洲的艺术家仍然占主导地位。真正的变化是2002年奥奎·恩威佐策划的第11届文献展,当时的西方艺术家比例下降到比较合理的60%;后来在2007年仍然保持在这个较低的水平上。

图 1 卡塞尔文献展艺术家的出生地

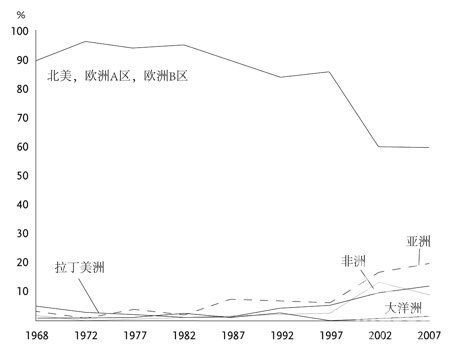

图 2 卡塞尔文献展艺术家的现居地

同时,艺术家现居地点的数字(图2)表明,有相当多的艺术家都离开了他们的出生地或者已经移民。当然,在某些情况下,艺术家会在两个或两个以上的地方分配他们的时间和生活——他们的出生地以及艺术生涯发生的地点(或在他们会得到更好的发展机会的地方)。1982年以前的卡塞尔文献展(包括1982年)中,将近100%的参展艺术家都生活在北美和欧洲。这一比例从1987年开始下降,1992年和1997年的卡塞尔文献展中是90%左右,2002年下降至76%,而在2007年是61%。

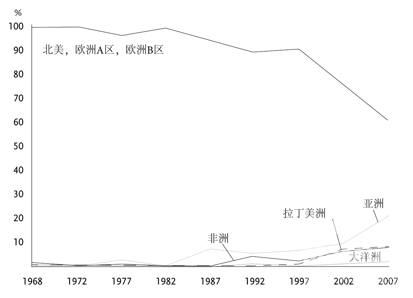

图 3 艺术家出生地与现居地对比

但是,我最感兴趣的是这两组数字(艺术家出生地以及他们的现居地)之间的差异(图3),因为它表明了艺术“流动”的方向。当然,有些艺术家并没有搬家,仅仅是因为他们的工作可能存在更好的个人环境。但无可否认,比如说,一个来自中国台湾或印尼的艺术家,如果他住在纽约或伦敦,那么他就能获得更好的在国际艺术世界成功的机会。在1992年之前,几乎所有最初来自拉美、亚洲或非洲的艺术家在他们参加卡塞尔文献展之前,都已经搬到北美或欧洲。在20世纪90年代,这些“流动者”占参展艺术家总数约4%或5%;到2002年,上升到近16%。

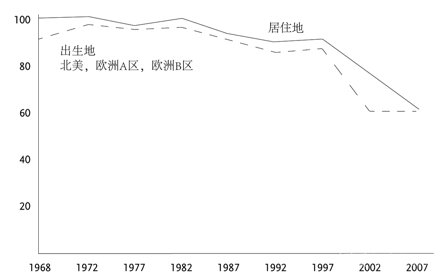

图 4 卡塞尔文献展艺术家的流动(1968-2007)

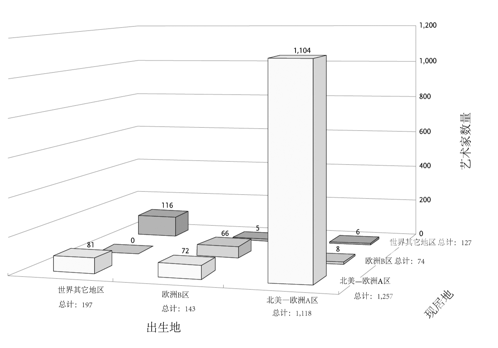

如图4所示,这些流动的结果是显而易见的。例如,由于伦敦和纽约地区在艺术生产与接受方面被认为具有或多或少的平等,所以出生在北美和欧洲A区的艺术家中有将近93%的人在这两个地区流动。其次,出生在欧洲B区的艺术家中有将近89%的人流向北美和欧洲,大概是为了寻找更好的支持体系和基础条件。第三,出生于拉美、亚洲或非洲的艺术家,绝大多数(超过92%)流向北美和欧洲A区,他们构成了一种普遍化的单项移民,即从我所说的边缘移民到中心或多个中心区,即美国、英国、法国和德国。如图4所见,来自欧洲B区的72位艺术家和世界其他地方的81位艺术家已经搬到北美和欧洲A区,使这一地区成为大多数参加了过去九届卡塞尔文献展的艺术家最受欢迎的居住地。极少有来自伦敦或纽约的艺术家移居到泰国或特立尼达。

流向高处

中国有句谚语:“人往高处走,水往低处流。”就像某些批评家希望我们相信的那样,如果中心和边缘是过去的事情,那我们该如何解释这种几乎完全是单向的艺术家流动呢?像这样的数字会让我们质疑这种声明:2002年第11届卡塞尔文献展代表了“边缘在中心的全面出现”7,或“后殖民艺术实践历史中构想最激进的大展”,使得“欧洲和北美以外的艺术家史无前例的出场”8。不论上述这种移民艺术家的混合局面提出何种问题,如果我们谈论类似第11届卡塞尔文献这样的展览是在说明“边缘的全面出场”,都显得非常不协调,因为这届文献展有将近78%的艺术家住在北美或者欧洲。

尽管全球艺术世界不断地改变,但它仍然保持了基本的结构:同心与等级制。但我们还是可以把它想象为一个三维的螺旋体,它与纽约古根海姆博物馆的那种内部空间不一样。同心,是因为存在中心,或存在半中心,而边缘也是如此。为了到达中心,你需要想象一场艰苦的旅程,从边缘开始,通过半边缘、半中心,然后才到达顶部——尽管在某些情况下,也可能从边缘直接跳到某一个中心。如同所有的权力关系一样,等级也是螺旋体,有一个中心核,卫星集群围绕它旋转。即使是那些捍卫当代艺术世界的全球化、想象双年展是其最成功的宣示形式之一的人,也承认这样的展览具有政治性。例如,奥奎·恩威佐倡导一种“G7双年展,......以免进一步稀释这个极其模棱两可的全球品牌的‘声望’”9。也许双年展是全球的,但这个全球是为了谁、又为了什么理由?当代艺术世界的“双年展化”满足了谁的利益?

当然,在过去二十多年中,双年展的兴起使一些资源贫乏的国家的艺术家更容易在艺术世界得到关注度。然而,如果这就是“全球化”的一部分,它完全不同于这个过程的其他宣示形式。例如,全球经济化的代理人,无论是个人或跨国公司,都必须投入大量的时间和金钱,以在新的地方建立起自己的位置。另一方面,策划了大多数双年展的策展人最近总是在流动中。他们飞到那些可能的地方,又飞走,他们没有时间来消化、也不明白任何一个地方的艺术生产。从那些生活、工作在遥远的前哨位置的人的角度来看,无数个策展人与全球的艺术家似乎是紧密联系在一起的;但是根据事业的性质,他们仍然或多或少属于文化上无根的人。同时,即使不存在特权,这种无根性也给了他们某种优势地位;对于他们,双年展确实没有国界。但是对于这个魔圈之外的绝大多数的人,真正的障碍仍然存在。双年展是过去二十年里组织大型国际艺术展览最流行的体制机制,尽管它声称非殖民化和民主化,但这些还是证明了它是象征当代西方艺术世界的传统权力结构,唯一的区别是:“西方”这个词悄悄地被替换为一个新的流行语——“全球”。

作者|吴金桃(中国台湾中央研究院副研究员、英国伦敦大学学

院名誉研究员)

译者|李媛(自由翻译)

原文发表于《大学与美术馆》总第五期

1该文原刊于《新左派评论》(2009年5月到6月,pp.107-15),经许可转载。

22004年10月26日与2004年台北双年展联合策展人芭芭拉·凡德林顿的采访,台北。2004年上海双年展的台湾艺术家竟然是四个。我特别感谢李瑞中(中央研究院欧美研究所)对本文统计工作的帮助。

3我用双年展作为一种方便的通用术语,也可以包含那些不经常举行的展览,如五年一次的卡塞尔文献展。卡洛斯·希门尼斯感谢格哈德·豪普特在《柏林双年展:反双年展化的模式吗?》一文中提出了“双年展化”的概念,见《艺术关系》杂志,2004年7-9月号,第53页。

41996年,阿帕杜莱确定全球文化流动的五个维度:族群景观(游客、移民、难民、临时工人等的流动)、媒介景观(mediascape,信息与图像的流动)、技术景观(technoscapes)、金融景观(financescapes)和意识形态景观(ideoscapes,文化与政治的意识形态的流动)。后来,他在这个清单里又增加了“艺术景观”。阿帕杜莱:《最终的现代性:全球化的文化维度》,明尼阿波利斯,1996年,第33至37页。

5拉里莎·布赫霍尔兹和乌尔·乌根尼希提出了类似的观点:《神话和现实之间的文化全球化:当代视觉艺术案例》,见《art-e-fact》,2005年9月No.4。

6本次调查的的艺术家总人数是1734名。数据主要根据卡塞尔文献展图录汇编。有五位艺术家\小组无法查到他们的出生地。168位艺术家的居住地未知,而当108名艺术家在其作品展出时已经去世。

7奥奎·恩威佐,“黑匣子”,见《第11届卡塞尔文献展:平台5》图录,奥斯菲尔敦-瑞特,2002年,第47页。

8斯图尔特·马丁:“一个新的世界艺术:记录第11届文献展”,见《激进哲学》,No.122,2003年11-12月号,第7页。

9恩威佐:“大型展览和跨国全球形式的纠葛”,见《MJ-宣言展杂志》,No.2,2003年冬天—2004年春天号,第19页。