2019年5月14日,掩体空间的系列论坛2“地点:历史书写与中国当代艺术的实践与互动”在中央美术学院美术馆贵宾厅举行,主讲嘉宾为艺术家王功新与中国美院跨媒体艺术学院研究员董冰峰。论坛由中央美术学院宋晓霞教授担任学术主持。

论坛的第一部分由艺术家王功新介绍了包括《BIAO》《布鲁克林的天空》《圆月》在内,由艺术家创作于1995年至今的十件场域特定作品。王功新指出,画廊、博物馆以及繁忙的博览会对艺术作品的不同呈现方式使地点问题已经成为艺术家无法回避的话题,而强调在场性的“场域特定作品”(site-specificity)或许能够成为一种对博览会、画廊展陈方式的反思,并在白立方之外制造更多有意思的话题。

王功新 ,《BIAO》, 1995 , 路德维斯堡10号空间 , 斯图加特

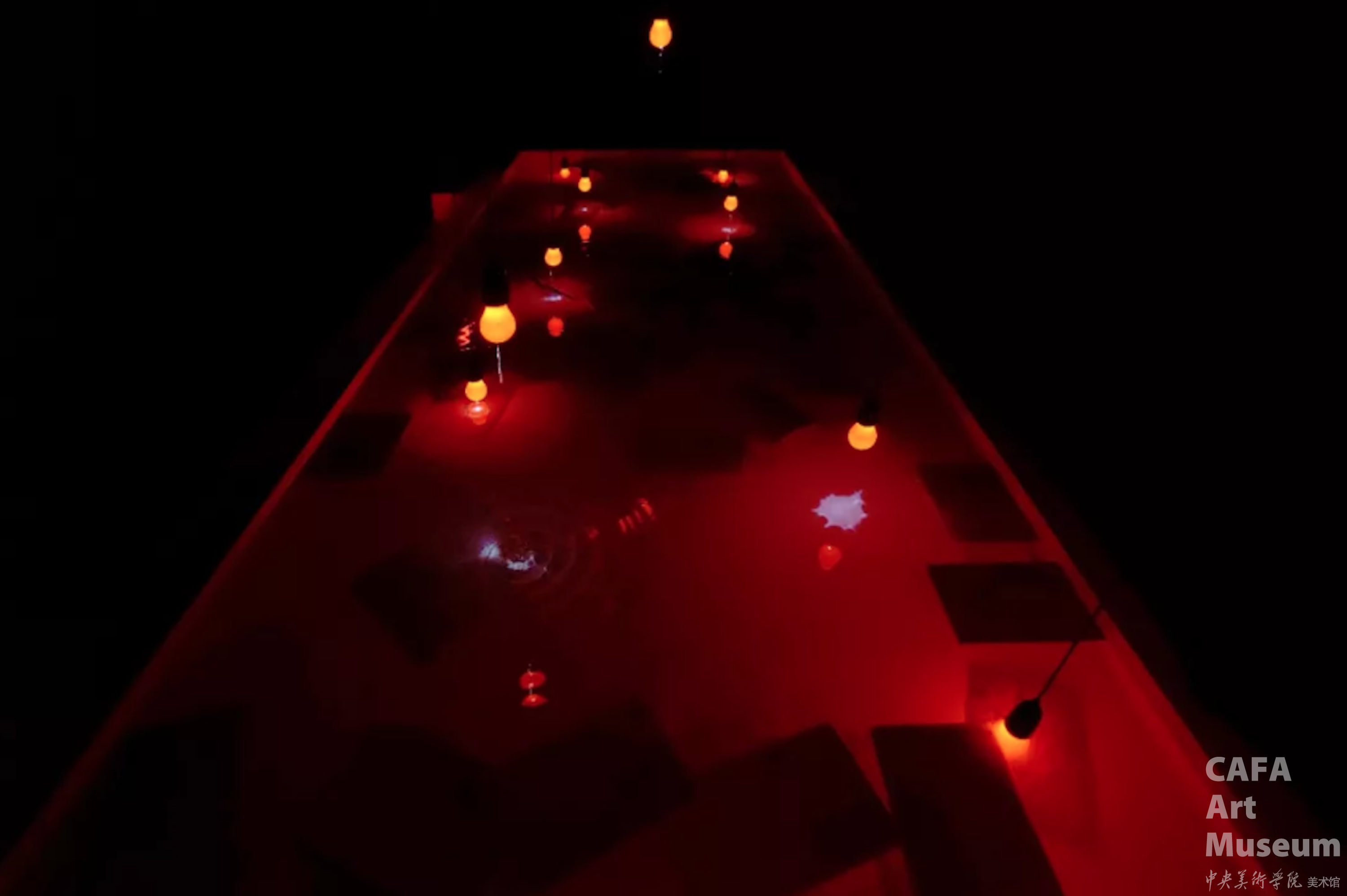

王功新 ,《潜影-与BIAO有关》, 2019 , 掩体空间 , 北京

论坛的第二部分,董冰峰从王功新的特定地点创作出发,将讨论延展至中国当代艺术面临的各类社会现实问题,进一步探讨了“地点”概念与历史书写的互动关系,以及在 “中国当代艺术40年”这一概念的提出下,“当代艺术何以成史”(黄专语)的开放性意涵。

董冰峰的发言以三位学者的著作与观点作为叙事线索。首先,董冰峰以倒叙的方式梳理了权美媛在《连绵不绝的地点——论现场性》[1]中提出的三个观点:

1.“作品在非美术馆空间的呈现使作品具有一种地域感”。董将这一观点联系到中国上世纪90年代时艺术家的自我组织、公寓艺术,或者巫鸿称之为实验艺术的概念。董冰峰强调,这一时期的艺术现象需要被视为一整套关系形成的结果,而非仅仅作为作品在特定地点的展现。

2.“特定地点作品包含了强烈的政治见解,同时又与日常生活紧密相连。” 权美媛在文章中以美国现当代艺术为主要研究对象,指出,大部分特定地点创作事实上都是由项目委托完成,委托的主体包括城市、政府、美术馆、协会等等。董由此提出,这要求我们在了解特定地点创作时,首先需要了解作品制作背后的关系链与动因(包括对人群、资金的考量,以及对公共问题的诉求)。

3、“特定地点作品要求观者切实置身于现场来完成作品创作——这要求作品必须讨论观众的日常生活,融入社会领域。”董指出,这一观点直接丰富了“公共”这一概念,模糊了艺术与非艺术的区别,这与中国当代艺术的公共性问题紧密相关。

王功新 ,《与邻居无关》, 2009 , 箭厂空间 , 北京

紧接着,董冰峰通过黄专的文章《当代何以成史?》[2],提出了今天我们在思考“当代中国艺术40年”这一指涉“当代已然成史”的概念时需要注意的问题。这篇文章作为序言部分在《巫鸿论中国当代艺术家》中首次发表。黄专在文中提出,当代无法成史不仅仅是由于当代离我们的价值世界太近,也由于我们对于史料的运用由于缺乏时间的甄别与筛选而显得过于随机与主观。

因此,黄专认为,对艺术家的研究应该关注与理解艺术家持续性的艺术实验的内在逻辑,正如巫鸿所指出的,“任何对中国当代艺术的严肃解释都必须面对历史研究和方法论的挑战。”[3] 在文章最后,黄专提出结论,当代何以成史不仅仅是一个写作方法问题,而是一个价值判断问题[4], “思想只有进入行动中时才具有有逻辑上的可能”。[5]

黄专发起策划的2001年深圳雕塑邀请展可以被视为一个行动的实例。黄永砯的蝙蝠计划原本受邀参展,然后由于作品涉及中美问题而遭到法国大使馆的干涉,最终没能顺利展出。这起事件引起了当时许多参展艺术家的抗议。巫鸿认为,黄专在这次展览中提出了当代艺术公共性的问题,这是对于当代艺术在展览与体制化上的一次巨大推动:关于“当代”的问题,或许首先应该意味着一件艺术作品公开化的展示。

黄永砯,《蝙蝠计划II》,2002,广州三年展,广州(图片来自于网络)

黄专在一篇名为《自由主义和公共艺术的讨论》的短文中指出,2000年以后公共艺术与自由的问题或许是中国当代艺术的主要问题,公共艺术不是学科定义,但当我们将当代艺术放在一个公共空间内讨论时,它面对的将是有关体制等因素的一整套关系,只有在这些关系中我们才能进一步形成关于公共领域的探讨。因此,特定地点创作不仅指涉了艺术本身的自由与开放,也进一步在美术馆之外推动了新的研究方向,反映了变化的制度环境与文化场景。

第三篇文章是奥奎·恩维佐(Okwui Enwezor)的“作为场所和地点的展览”(Exhibition as Place and Site)[6]。奥奎在文中提出,非洲当代艺术不仅仅是一个学科概念,更是一个地缘政治概念。那么,如果我们同样从地缘政治的角度返回对中国当代艺术与历史的讨论,是否能摆脱单一的文化身份视角?

巫鸿在针对90年代中国地下展览的讨论中指出,“实验性展览是试验的重心从艺术品转向展览本身的展出。”[7]它们事实上涉及的是试验艺术的公共性问题,以及中国当代艺术能否合法化的问题。在此巫鸿认为,展览本身(即特定地点本身)或许比作品更重要,因为它们提出了对公共性、艺术制度、以及对美术馆内外的挑战。这一点与黄专的观点极为相似,即“90年代的地点创作挑战的是艺术作品与社会之间的关系问题”。董冰峰认为,这一关注点的转变或许能使围绕中国当代艺术的讨论产生新的理解。在此,董以王功新的作品《北京的天空》(这件作品为艺术家于1996年在北京四合院的家中创作的作品《布鲁克林的天空》的对照版本)在美国古根海姆美术馆的展出为例,指出,对这件作品的讨论应该始终围绕作品与地点二者之流动关系来展开。

王功新 ,《布鲁克林的天空》, 1995 , 报房胡同12号 , 北京

王功新 ,《北京的天空》, 2017 , 古根海姆美术馆 , 纽约

董认为,公共领域与私人领域在中国的语境下并不处于完全二分法的状态,中国也没有真正意义上现代化的公共空间。在“公”“共”二字之间我们或许更强调“共”的方面,即一种关系的发生(作品与观者、作品与社区、美术馆内外、艺术学科内外),因此,或许一件作品唯有发生了“共”的关系,才能更为成立。

董冰峰发言结束后,艺术家展望与策展人、艺术家秦思源联系奥奎的观点,就中国当代艺术作为地点的概念向董冰峰提出问题。展望认为,非洲在奥奎眼中成为一个特定地点,那么,在这种概念下的非洲当代艺术,或者说中国当代艺术,是不是也在与一个作为国家的地点发生关系?秦思源补充提问,那么在这样的考虑中,中国与非洲在地缘政治概念与当代艺术之间有没有真正的可比性?

董冰峰认为,当“中国当代艺术”,或者“非洲当代艺术”已经作为既定给出的概念去迫使我们挖掘西方当代艺术之外一种自身的特殊性时,我们需要面对的问题是,在重新策划这些区域性展览时,如何从这种身份、国界的限定中突围?这也是奥奎一只在探讨的问题,而我们或许可以从中引申出关于中国当代艺术新的策展方式。

作品脱离原始地点进入新的美术馆系统时会发生何种改变?这一问题同样涉及奥奎关于场所的概念,即在新的制度中我们如何开发一种新的场所。这是一个动态的场所,包含了历史的起因与关于文化身份的表述,因此强调这一转化的过程十分必要。而特定地点创作能够使作品脱离大的国家、文化、身份、历史的概念,保持个人与历史大叙事、个人与美术馆展览、个人与稳定的艺术系统之间的作用力,因此,特定地点创作或许将能成为在大叙事中突围诸如中国当代这一类既定概念的方法。

王功新 ,《圆月》, 1998 , 新媒体项目 , 电厂当代艺术中心 , 布里斯班

讨论最后,策展人于渺指出,非洲当代艺术与中国当代艺术的不同在于,非洲是一个大洲而非国家概念(“African is a continent not a country”,这一概念由几位非洲学者在对于奥奎的批判式纪念中提出),而非洲大陆内部事实上也存在丰富的多元性。当奥奎把非洲当代作为概念提出,我们下一步面对的问题或许是去进一步开拓非洲内部不同地点的丰富性。同时,于渺提问王功新,在面对美术馆的借展委托时,如何实现丰富的在地实践在美术馆内部的再现?

王功新认为,作品在美术馆的最终呈现事实上是诸多因素妥协的结果,但最重要的是,艺术家需要保持自己的敏锐性与独特的视角,当把握住这部分内容,其他事情或许与自身没有太大关系。

整理 | 胡炘融

图片提供 | 掩体空间

______________________________________

简注:

[1] 佐亚·科库尔主编,《1989年以来的中国当代艺术理论》,pp.32-53

[2] 黄专《艺术世界中的思想与行动》,pp.188-191

[3] 首届广州三年展2002:中国实验艺术1990-2000

[4] 黄专《艺术世界中的思想与行动》,p.189

[5] 黄专《艺术世界中的思想与行动:序》,p.11

[6] Enwezor, Okwui, “Topographies of Critical Practice: Exhibition as Place and Site”, The Exhibitionist, No. 2, June 2010

[7] 《中国当代艺术“特定场地”展览的渊源》,p.273

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。