一

艺术史是对历史上艺术事件和史实的陈述和叙事。这些艺术事件和史实必然包括作者与作品。因此,任何艺术史的编史学必然包括作者理论和作品理论,以便在历史编撰中分配和陈述作品与作者。

当然,在任何艺术理论中,也都包含作品理论和作者理论。表面上看来,一般艺术理论中的作者和作品理论与艺术史的编史学中的作品理论和作者理论没有什么区别。其实,把作品和作者置于历史语境和置于理论语境,对两者的看法都会发生微妙的变化。艺术理论是在理论的推论语境中处理作者和作品,它的目标是提供一套阐释框架,以便对作品和作者进行定性和定位。这种定性和定位有时会回避作品和作者得以诞生的历史语境。比如,英美“新批评”派把作品看作是封闭的文本,其意义是由文本内部不同符号之间的关系而决定时,它就把作品当作自足独立的文本看待,而不去考虑文本与其所由诞生的历史语境之间的关系。在“新批评”派看来,与作品有关的历史语境信息已经完全进入到了作品文本的内在构成中,只要分析封闭的文本就够了。同时,“新批评”派也形成了一套作者理论,它通过“意图谬见”把作者从文本外指手画脚的位置驱逐掉。因为如果作者根据其意图而产生了作品,那么这些意图也已经实现在了文本中,这样就不需要再到文本之外去探索所谓作者的意图。因此,在“新批评”派看来,作者与作品的关系在作品产生之后就分离了,就像母子通过生产而分离一样。作者在此只有签名权,而不再有话语权力的介入。这种处理作者与作品的艺术理论,在进入艺术史的编撰和陈述时就是成问题的,或者说这种理论不是为艺术史的编撰做准备的。在此,艺术理论中的作者理论和作品理论与艺术史编撰中的作者理论与作品理论之间的差异,就具体而微地体现了出来。

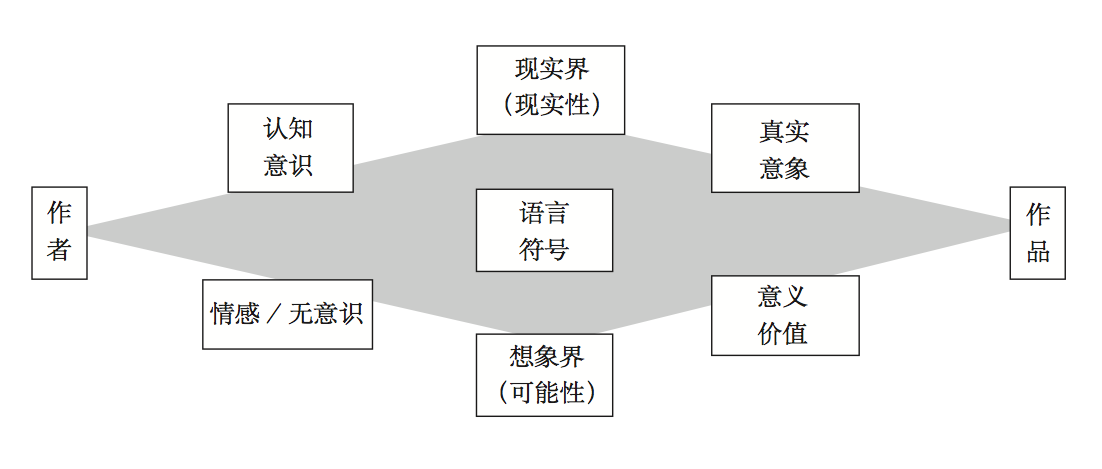

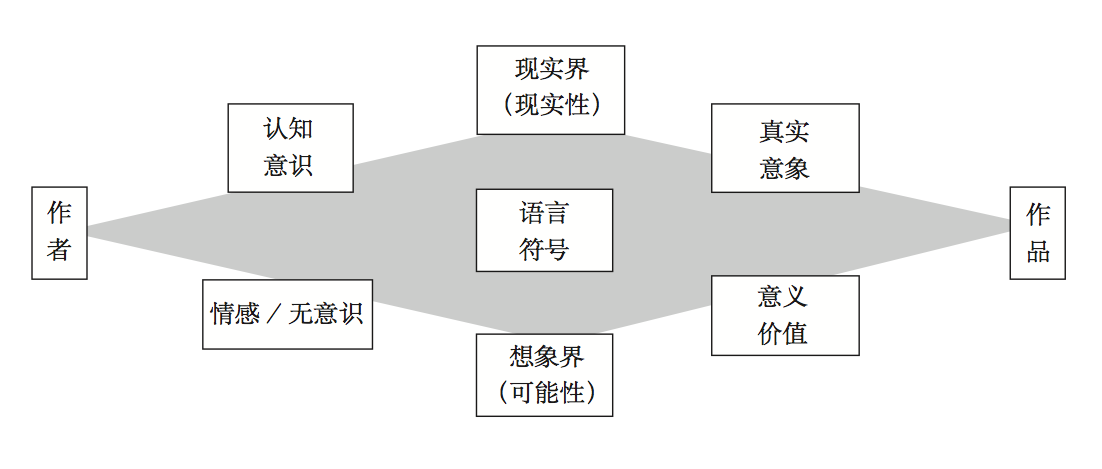

一般艺术理论主要讨论涉及艺术的诸因素及其关系配置,通常是以下图所示的方式进行的:

在这个图中,认知/意识//情感/无意识、现实界//语言符号//想象界、真实/意象//意义/价值构成三个纵轴,作者//认知/意识//现实界 //真实/意象//作品、作者//语言/符号//作品、作者//情感/无意识//想象界//意义/价值//作品构成三个横轴。在这一图式中,仿佛作者是起点,而作品是终点。但是,艺术史编撰中上图所涉及的诸元素及其关系配置的图式就会发生变化:在作者一端,必须加入作者所置身其中历史语境,此历史语境对于作者具有优先性和首要性;而在作品一端,则必须加入艺术史的整体语境。

我在此揭示艺术理论与艺术史书写中的作品与作者理论之间的微妙张力,只是想从一个侧面显露艺术史书写中的作品和作者理论,并非是本质释义所能确立的。它经历了诸多模式的转换和变形。清晰把握这些模式的转换和变形,并把这一认识自觉纳入当今中国艺术史书写的编史学实践以及博物馆表征系统的实践中,是非常有价值的。

二

就艺术史的编史学而言,有一种情况很特殊,这种特殊情况使我们对上述阐述有一个反思。这就是西方文艺复兴和中国两晋之前的艺术史,其中既无可考的作者,而所谓作品也往往是依附于陶器、青铜器、建筑、神庙等的。艺术的历史存在一个漫长的无主创作的时期。因此,对这一段艺术史的陈述不需要作者理论,但需要一种特殊的作品理论。这似乎显示,作品理论相较于作者理论对艺术史的书写更为根本。也就是说,没有作者理论的艺术史是可能的,但没有作品的艺术史是不可能的。作品的出现与确定,承载着根本性的艺术史实。

那么,作者作为艺术现象和作为艺术史的历史现象何时出现?它的出现对艺术史的编撰来说到底意味着什么?就西方艺术史而言,作者作为艺术现象和作为艺术史的历史现象,其出现要到文艺复兴时期。瓦萨里的《艺苑名人传》(图1)是这一变化的真正开端。就中国古代艺术史而言,这一开端则发生在两晋。这与中国古代编史学的纪传体传统有关。1顾恺之成为这一开端的标志。作者作为艺术现象和作为艺术史的历史现象的崛起,意味着一种重大的历史变迁:艺术从公共—集体事务转向了一种个体事务,艺术的历史—场发生压缩在了艺术的个体—场发生中,公共—集体意识通过艺术表达,压缩在了个体意识之表达中。而这才是“fine art”的真正起源。从此,艺术作品的身份确认与艺术家作为作者的身份确认紧密关联在了一起,是否由艺术家作为作者的签名成为这一身份确认的标志。当然,艺术作品的这种身份确认方式在历史上有具体变化,最初是以风格作为这种签名的标志,到后来才转向了画押式签名。此时,风格签名与画押式签名成为互证循环,但也出现了风格签名与画押签名的冲突与斗争。不过,无论是风格式签名还是画押式签名,在艺术理论与艺术史编撰中,艺术作品与作者之间的关系的循环论证成为其必须部分,“亲签”成为艺术身份确认的核心。

图 1 瓦萨里,《艺苑名人传》(Le vite de' pi ù eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a' tempi nostri)

作者作为艺术现象和作为艺术史的历史现象的出现,在进入现代性时期后,带来了一系列变化:

(1)艺术家作为作者成了艺术品的本源,成为一件艺术作品发生的起点。作品变成了容器,作者的意图被灌注到了这个容器中,使作品成为作品。

(2)艺术家作为作者地位,到了浪漫主义时期及其之后,随着审美现代性的形成,而成为艺术的主体。这种主体地位在浪漫派和康德的美学中,被表述为“天才为艺术立法”。天才这个概念遂从表述艺术家天性禀赋的独特性,转而成为标志其“立法权”的能力,标志了作者作为其作品的主体的主体性地位。

(3)伴随着作者作为主体的出现,便形成了属于现代艺术批评和艺术理论以及艺术史书写中的传记批评和书写传统。但是,传记批评有两条矛盾的线索,一方面传记承担着通过作者的生平引入历史维度的任务,另一方面又必须描述出作者的特立独行方能承担“立法者”的权能。强调后者会使前者受挫,强调前者亦使后者变得脆弱。这两方面之间的张力,虽然给传记批评带来活力,但也带来了内部销蚀磨损。

(4)这种作者作为创作主体的身份确认,与知识产权的市场运作结合,使得艺术作品与作者身份关联在一起并相互证明,作者身份领受了对作品的所属权力和利益获取。而作者对作品无论是通过风格还是画押方式,保证了作品的本真性和品质,并使得一种信誉体系得以维系。本雅明对“灵韵”的迷恋,隐含了对这种信誉体系崩塌的危机感。

上述这些方面构成的作者理论,在现代性的审美理论和艺术理论及其艺术史编史学中,居于范式规定的地位。在李格尔、沃尔夫林等这些艺术史的现代编史学的创始人那里,“时代的情致”如何转化为作者的艺术意志和风格的编史学理论中,就隐含着这样的作者理论。

三

海德格尔在《艺术作品的本源》中,在作者与作品之间的循环论证中,第一次质疑了基于现代性美学和艺术理论及其编史学中的作者理论。在他看来,在这种理论中,作者的身份确认依赖于作品、作品的身份依赖于作者的这种循环证明,就需要一种第三方权威的存在,这就是艺术。作品的物质性和作者的“亲签”都不能保证作品的作品性。因为作者和作品都必须依赖于他们都归属于艺术。海德格尔的这种质询,所依赖的不仅是他对存在优先性的架设,而且也在于他从历史向度来看存在,那就是人的存在是历史性的。因此,艺术的本源不是作者,而是存在者的真理投射到了作品中。作者在此投射中只是一个参与者而已。这是对现代性的作者主体的一次消解。在此,我们要注意的不仅仅是海德格尔对存在优先性的设定,而且要去追问作者以何种方式存在。只有在历史性展开的向度,作者才能获得自己的位置。

与海德格尔不同,结构主义者的作者理论不是基于历史性展开,而是基于语言的共时结构。由于结构主义把语言的共时结构置于优先地位,以及认为恰是这种共时结构决定了意义的达成。这样,作为作品来源和作为作品意了义来源的作者地位,也就被褫夺。这样,宣布“作者已死”,就是其结论了。在结构主义的艺术历史观中,作者虽然保留了与作品联署的位置和身份,但也就仅仅是一种联署关系而已。艺术史的开展,不再依赖于艺术家作为作者的天才独创,而依赖于隐蔽的共时结构的扩展和转换。

而在福柯的理论中,作者的身份则仅仅变成了功能性的。他在《何谓作者》(1969年)中提出了一种观点:任何写作都是一种话语实践,那么作者(author,不是writer)仅在话语形成中的“作者功能”(author function)这个位置上发挥作用。作者这个名称并非一个话语中的简单元素,作者这个名称意味着他确定某种分类功能,允许去把诸多文本组织在一起,界定它们,把它们与其他文本区别开来。作者功能的第一个特性是对文本的隶属功能。话语并非本源地是产品、事物、一种商品,它在本质上是一种活动,这种活动位于牺牲与亵渎、合法与非法、宗教的与渎神的所构成的双轴上。只有到了18世纪末,一种对文本的隶属体系才建立起来。2作者功能第二种特点是作者功能并不能以一种相同的方式影响所有话语。这即是说,有些话语是匿名的。作者功能的第三个特点是并不能通过把一个话语归属于它的生产者而来界定作者,相反,需要特殊的和复杂的运作系列才能实现。作者功能的第四个特点是作者功能并非纯粹地和简单地指涉一个真实的个体,因为它可能同时涉及多个自我、多个主体。也就是说,作者功能是一个位置,它可以被诸个体的不同种类所占据。3因此,在话语的氛围中,一个作者只是其中的一个位置,这个位置在话语中进行的是“迂曲转换”(transdiscursive)。在这个意义上,作者既不能被确立为原创主体,也不能看作是意义主体,而是功能模型和系统依赖的嵌入者。对作者的追问就不是去问一个自由主体如何能够穿透事物的实体而赋予事物以意义,而是问在什么条件下和以什么形式一个主体可以出现在话语的秩序中。“因此,作者是一个意识形态形象,通过他人标识出我们恐惧意义繁衍的方式。”4由此也就显示了所有话语的面孔:无论话语的状态、形式、价值怎样,无论我们怎样对话语提出质疑,话语都会在匿名的呢喃中发展。

今天,艺术史编撰中的作者理论,正受到来自海德格尔和福柯的定位的塑造。

四

在艺术理论和艺术史编史学中,作品理论也经历着模式的不断变化和转换。作品(work)在古希腊就是指一种从无到有的生成物,一种人工制品。在那时,艺术作品尽管没有与其他人工制品严格区别开来,但艺术作品在宗教仪式中被确立这一历史,却为作品打上了神圣性和膜拜价值的烙印。这种神圣性与膜拜价值在柏拉图的迷狂说中得以体现。

到了现代性审美和艺术及其编史学中,一种新的作品理论从作者主体地位的身份确证中得以诞生:既然作者是独立地进行创造,其创造的产品应该有其独立性或自足独立性。确立艺术作品的自足独立性变成为审美现代性和艺术的标志。本雅明通过“灵韵”对作品的界定,经典地体现了这一模型。这就是灵韵标志着作品的本真性、独一无二性、不可复制性以及距离和膜拜价值。在建立这种自足独立的作品概念时,一种区隔系统在发挥着关键作用:即艺术作品与其他人工制品的区别,被严格地确立起来,机械复制的制品与不可批量复制的制品——作品——区隔开来。前者使古希腊的作品概念得以转换为自足独立的作品概念;后者则使作品与批量生产的产品对抗。

把作品确立为自足独立的这种现代性作品观,衍生出了四种经典理论:一个是贝尔的“有意味的形式”理论,这种理论以区隔其他人工制品与艺术作品为动力而形成;另一个是“新批评”的封闭文本的理论;第三种就是潘诺夫斯基的“图像志”理论;第四个是结构主义建立共时结构基础上的作为文本的作品概念。在这些理论中,作品的历史性只有通过打开封闭的独立系统才能获得一种弱阐释。

尽管这种独立自主性的作品观在现代性美学和艺术理论中承担着通过相异于现实逻辑的作品逻辑来确立艺术反抗现实的重任,也使艺术作品区隔于其他制品,但这种封闭的作品概念面对历史变化的开放性和多种可能性时,便显示了它的凝固性。

这样,一种开放的、面向可能性和多样性而形成的作品概念,便在20世纪60年代以后形成,这就是巴特解构主义时期的“快乐的文本”理论。巴特的“快乐的文本”理论,具有双重的解构向度:一是从传统的具有膜拜价值的作品概念向具有游戏性质的文本概念转变;一是从结构主义的封闭文本观向解构主义的开放和游戏的文本观转变,即把文本看作话语。这一转变经典地总结在《从作品到文本》(1971年)的论文中。巴特认为:(1)作品是一个实体,但文本不是一个确定的客体,毋宁说它是一个力量和事件的“场域”(field)。(2)文本是作为悖论和颠覆性的力量发挥作用的,它反抗依照传统的范畴和等级的简单分类,并据此抵制可读性和理性的限制。(3)一个作品的意义有两个层面:字面的和被隐藏的。但文本却卷入到了一种意义的运动、推迟和扩张——一种意指游戏中。转喻赋予文本逻辑以特性,即将部分联系于整体。在此意义上,文本是高度符号性的和非封闭的。(4)一个文本中的意义是散布的,具有不可减缩的多样性。它不允许其意义只有一种解释,而是导向一种根据其没有本源的意指网络和互文性来进行意义探索。(5)一个作品可以通过追溯其来源而被理解,但文本没有来源,作者在阅读之中只是一个“客人”。(6)作品是一种商品,是消费的对象。但文本却通过协作阅读的自由游戏,取代了消费,从而缩小了阅读与写作之间的距离。(7)文本关联于快乐(jouissance),并使自己迷失于无分离的形式之中。5在此,巴特不仅把文本与作品严格区分开来,同时解构了结构主义的封闭文本观,使文本具有开放性和游戏性,并被看作是一种话语。这样也就解决了结构主义美学中一直没有解决的问题:遵从语言结构法则的文本如何具有审美快感的性质。

把作品看作是一个实体,是博物馆收藏和拍卖中确认的基本单位,而在作品之上去把握出具有意义的文本层面,这是自现代性美学和艺术理论的作品概念的一次深刻变化。这意味着作品概念在意义阐释和艺术史编撰中的地位和配置空间完全不同了。而福柯则几乎既把作品描述为一种实体单位,同时又在作品之外伸展出话语概念。即在实体层面,作品是一种实体存在,但横穿其上的是话语。因此,在意义生成的维度上,作品是一种话语实践的事件。而所谓话语实践的事件,就是使得某种陈述——无论是图像的还是词汇语言的——得以成形说出的各种力量的复杂交织,在这里知识得以建构,思想得以表达,权力得以实施。今天,福柯的话语理论正在取代此前的文本概念和作品概念,而成为艺术史编撰中的有效阐述。因为它使艺术史真正能够让历史的力量获得描述。在此意义上,正如一位西方学者所说,话语理论是一种真正的唯物主义。

综上所述,艺术史书写中必须具有的作者理论和作品理论并非一成不变的,而是经历了多种模式变形。尤其是20世纪60年代以后所形成的作者功能理论和作为话语的作品理论,消解了现代性的作者理论和作品理论,正在铸造适应新的历史诉求的范式。

这种新的作者理论和作品理论,也在挑战着既有的中国艺术史编史学的学术范式。迎接这种挑战,并基于中国传统的历史哲学之深厚底蕴和马克思主义历史哲学,形成新的艺术史编史学范式以及美术馆和博物馆的表征方式,是我们的任务。

作者 | 牛宏宝

原文发表于《大学与美术馆》总第五期

——————————————————————

1 西方的历史意识掀起要薄弱于中国。当然,还有些文化体根本没有历史意识,如印度。

2 M.Foucault, What Is An Author?, see The Foucault’s Reader, ed.by Paul Rabinow, p.108, Pantheon Books, New York, 1984.

3 Iibd., p.113.

4 Ibid., p.119.

5 R.Barthes, From Work to Text, see R. Barthes,The Rustle of Languages, p56-64, trans.by Richard Howard, HILL and WANG, New York, 1986.