文/哈尔•福斯特(Hal Foster)

译/刘诗秋

题目中的“档案”这个词并不指那些充满灰尘的房间,里面装满了记载着乏味的学术知识的文件。我使用这个词是借助于福柯对它的用法,即“支配作为特殊事件的陈述出现的系统”,它为某个特殊的时期构造了特殊的表达。1从这个意义上,档案本身并非是确定的也不是批判的,它仅仅是供了论述的语汇。但是这个“仅仅”可并非小事,既然档案构造了论述的语汇,那么它也限定了在某个时空内可论和不可论的内容。在此,我想简要勾勒一下1850年到1950年间西方现代艺术实践、美术馆以及艺术史之间形成的主要档案关系中所发生的几次重要的变换。尤其是,我想思考这三个机构在此期间所共同形成的“记忆结构”,并去描述在此记忆结构中的“观看的辩证法”(我相信这些词汇会随着文章的进展而变得更为明了)。2我将集中于三个特殊时期——或许这种划分更倾向于启示性而非历史性——并且我在每个时期会集中讨论一对人物及文字。无论好坏与否,我所有采用的人物都是男人,所有采用的文字都是典范标准。但是如果我们反思一下,其实男人也并不是看上去那么成功,而且在今日,标准也并不像是需要被摧毁的障碍,而更像是可供搜寻的遗址。这种情况(并不令人忧郁)无论是从政治上还是战略上,都让艺术和批评的当下与较近的过去(那个针对现代主义进行后现代主义批评的过去)区分开来。本文的一部分目的也是为了指出这种不同之处。

我在这个观看的辩证法中第一对例子就是波德莱尔和马奈。波德莱尔在他的“1846年沙龙”里写道,“记忆是艺术的伟大标准;艺术就是美丽的记忆存储器。”3他所暗示的是在一个艺术传统中的伟大作品必定引发对这个传统中重要先例的记忆,以此作为它的根基或支撑(对于波德莱尔来说,这意味着文艺复兴之后那些雄心壮志的绘画;他鄙视雕塑)。然而这个作品不能被那些先例所淹没:它必须优美地唤起对那些重要图像的记忆——依赖它们、伪装它们、转化它们。4作为这种“美丽的记忆存储器”的正面示例,波德莱尔指出德拉克卢瓦《但丁之舟》(1822)对杰利柯《梅杜莎之筏》(1819)的延续性。这种记忆余像的潜台词性——与任何带有明显引证的模仿作不同——是构成他艺术传统的东西,是在语源学含义的“传统”中将潜在含义传递的载体,而正是在这轻盈的记忆中存在着波德莱尔所认为的绘画的媒介。5(图1)

图 1 Thomas Struth 卢浮宫 Louvre IV Paris 1989 (照片所有权归纽约玛丽安古德曼画廊)

在此处我要添加两个需要校定的地方。第一是在艾略特发表《传统与个人才能》之后流行起来的那种逆转中,这些余像也具有了逆动性:《但丁之舟》也可以返溯到《梅杜莎之筏》,也就是它在唤起记忆方面的推敲。也正是通过这种方式,传统从来不是停在某处而是被不断创造的,并且比它看上去更为短暂。这种暂时性至少在这一层次上对我们来说是很明显的,即当现代主义者感到传统是一个具有压迫性的负担时,我们通常愿意把它假想成是不可承受之轻——尽管我们有些人仍然在向它投注一种它已不具备的重量,好像我们需要它作为一种习惯性的附加品或对抗物。第二是波德莱尔所暗示的那种艺术实践模式,已然是一种艺术史观点,并且它已经假定美术馆空间就是它唤醒回忆的结构,因为在这个空间里(这个空间更倾向于想象而非现实)在发生着一种艺术性的传统。从另一个角度说,这个“美丽的记忆存储器”认为在画室和工作室(转化就在这个过程中完成)、展览与博物馆(它们彼此之间相互作用)之间存在一种机构上的接力(这个接力当然是通过沙龙评论家、读者、漫画家、闲言碎语等等的诸多论述而进一步得到调和)。总而言之,在波德莱尔式的方案中,绘画就是一种记忆的艺术,而美术馆就是它的建筑。6

就在19世纪中期波德莱尔式的干预介入到艺术性记忆的论述中不久,马奈出现了。正如麦克·弗雷德所说,他在一定程度上干扰了波德莱尔模式,因为他的实践将这种唤醒记忆的余像那种潜台词性推向了带有明显引证的仿作。比他的前辈更为开门见山,马奈揭露了,或者说是提出了一个自文艺复兴之后欧洲绘画的“记忆结构”,抑或至少是一个在此复杂语境中被影射的群集。依照弗雷德的看法,马奈在他的引证上是公开的,因为他希望能够囊括一个欧洲绘画的后文艺复兴过去——这点是通过以部分到整体的方式对法国艺术、西班牙艺术和意大利艺术进行暗示而达到的(他的暗示包括勒南、委拉斯开兹以及提香等等,他的《老音乐家》[1862年]正是这种引证概要的代表)。7正是这样,马奈或许是有史以来第一人,创作出了一种泛欧洲的艺术,或者是最接近于这类绘画的效果——这种效果很快使得绘画这个词成为一个专有名词(Painting),并在后来将马奈与即将到来的现代主义艺术联系起来。

一个能够明显验证上述观点的实例便是《草地上的午餐》(1863年)。它不仅唤起了对如拉斐尔(他的一幅丢失的作品《帕里斯的裁定》曾被雷蒙迪做成版画,而马奈这幅作品的主要人物正引证了那幅版画)这样文艺复兴大师的记忆,它还汇聚了绘画传统中的各种样式,包括裸体、景物、肖像以及风景,所有这些都被转化成一幅“现代生活绘画”。对弗雷德来说,这种图像语言和样式的混合创造出一种马奈及其流派所独具的、升华了的绘画整体性。从狄德罗所拥护的新古典主义群像到斯特拉的晚期现代主义抽象,弗雷德欣赏所包含在内的这种整体性,它融于绘画并促成了绘画的自主性。当然,波德莱尔对此有着不同的看法:他对于马奈那种矛盾的致敬,称其为“衰落”艺术的第一人,暗示着绘画的记忆结构、它作为余像潜台词的连续性在马奈那里面临着堕落的危险。

或许是因为马奈的引证过于明显、过于多样、过于摄影化。8但是,与其在两者中二选其一,我们或许应该调和这两种观点,尤其当我们认识到——我尽量避免让它听起来那么矛盾——后文艺复兴时期绘画的记忆结构在它被实现的那一刻就开始走向衰落。

这里我需要强调上面提到的两点:波德莱尔和马奈已经使用精确的艺术史语汇对现代艺术进行设想,并且这个概念取决于其美术馆语境的设定。需要再一次指出,这个美术馆大部分都是想象的,正如一个建立在记忆痕迹、工作坊模仿、图像再现等等基础上被扩建的卢浮宫——一个在马尔罗出之前就已存在的无墙的美术馆,或者换个说法,一个拥有大量虚幻的和现实的墙壁的美术馆。然而,这个记忆结构也是十分有限的,它几乎全部集中于绘画,并沿着一条狭窄的地理路线发展(大部分是在巴黎和罗马,有时会迂回到荷兰和西班牙——根本不是泛欧洲)。更甚的是这个结构极其俄狄浦斯化,它的基础是家长制画坊以及从“大卫到德拉克卢瓦”那些敌对的群体之间的纽带。9但也正是这种限制使得19世纪法国绘画——其语汇的转变和欲望的置换——变得在形式上、符号上以及唤醒记忆方面更为卓效。

在阿多诺1953年以《瓦莱里和普鲁斯特博物馆》为名的文章中,他提出了一个同名的模式。在接近19世纪尾声时,前述的各种条件大部分仍存在于这个模式中。但是,在这里,在瓦莱里和普鲁斯特之间,在这个美术馆观看的辩证法的下一个内容中,我们已经距波德莱尔和马奈的时代有几十年之遥,此时对于美术馆的观点也些许发生了变化。对阿多诺来说,瓦莱里代表了这样一种观点,即美术馆是“我们判处过去的艺术死刑”的地方。10“美术馆和陵寝不仅仅只是在语音上有所关联,”这位德国批评家好像在以那位法国诗人评论家的口吻说话,“美术馆好像是艺术品的家族坟冢。它们见证了文化的中立。”11以阿多诺看来,这就是在工作室的艺术生产者看待美术馆的观点,他们认为那里是“物化”和“混乱”。他把这个与普鲁斯特展示的观点区分开来。在阿多诺体系中,普鲁斯特正是从瓦莱里驻步的地方开始——这个点就是“作品的来生”——普鲁斯特是从更为优越的角度来看待这个问题,他不是站在工作室里的艺术家一边,而是转向了美术馆里的观众。以普鲁斯特这种理想主义观众的观点,美术馆是工作室变幻无常之性的完美化,是极大丰富的艺术生产物质被静止凝固的精神场所——在这里,他说,“这些房间,在它们对各种装饰细节冷静的节制中,代表了艺术家创造作品时所退缩进的精神内部空间。”12美术馆对普鲁斯特来说正是一个神奇的重生,更是精神理想化、而绝非物化的场所。美术馆里上演着“作品之间的竞争而这就是真理的检验”(阿多诺为他说出了这点)13,绝非作品的混乱无章。尽管普鲁斯特认为这是一种温良的“竞争”,但这其实正是上面提到记忆结构中包含的那种俄狄浦斯式挣扎;它只是比波德莱尔所说的余像的潜台词更为贲张。其实,普鲁斯特和瓦莱里是波德莱尔和马奈关系更为极端的版本:那一对关注于“美丽”在唤醒记忆中的重生,而这一对则将它在美术馆的物化置于首位。

但是,出于同样的原因,瓦莱里和普鲁斯特对于美术馆的看法与波德莱尔和马奈对于艺术性记忆的观点一样针锋相对。每一对都指向物化和重生的辨证,这种辨证建构了所有对于现代艺术和现代美术馆的思考。我们看到,阿多诺使用了第一个概念“物化”来指代瓦莱里;阿多诺是从在瓦莱里和普鲁斯特之后发展这一概念的卢卡奇以及马克思的商品拜物主义中提取了这个词。在卢卡奇的名篇《物化与无产阶级意识》(1922年)中,他指出波德莱尔和普鲁斯特所提倡的精神重生其实是理想主义对于资产阶级物化的一种补偿;物化和重生在效果上形成了一组他在文中讨论的“资产阶级思想的二律背反”。14这种二律背反(我更为乐观地称其为辩证法)也渗入了“作为人文学科的艺术史”当中,而这也是我在这里需要着重指出的:艺术史诞生于一种危机——通常是心照不宣的承认,有时也是戏剧性的声明——一个传统破碎和物化的危机,而这门学科是重组和再生这个挽救计划采用的方式。我并不是像克劳斯说心理分析那样认为艺术史是那种认为自己就是治愈良药的疾病。这门学科所面对的记忆危机是真实存在的;但也正是因为它们是具体的问题,艺术史并不能解决它们,而只能置换、搁置,或者一遍又一遍地处理它们。15

在第二个时期里,我想再加入一对人物,他们并没有其他两对那么辨证,但却更处于艺术史的中心地位:沃尔夫林和瓦尔堡。16正如与他们相近时代的瓦莱里和普鲁斯特,沃尔夫林和瓦尔堡继承了波德莱尔和马奈的档案性关系,这个关系投射了欧洲艺术的整体性和美术馆破碎的混乱。以此来看,这个最初的档案时期决定了第二时期这些为学科奠基的艺术史家们所发展出的综合性模式语汇:我指的是沃尔夫林那种辨证“风格”(他在《艺术史的原则》[1915年]和此前文章中提到的古典对抗巴洛克系统)以及瓦尔堡的“激情准则”(他在《记忆女神图集》和其他文章中提到的“古典的来世”中那些情感姿态及动作)。更准确地说,这些综合性语汇的出现是为了反对在波德莱尔-马奈时期所提出的美术馆作为破碎的混乱这一观点——这种反对是为那个一直被认为受到威胁却从未失去的形态统一和历史延续而服务的。17(图2)

图2 Aby Warburg 瓦尔堡记忆唤醒地图第55张 Panel 55 of Mnemosyne Atlas 1928-29

服务于统一和延续,这包括:当沃尔夫林在《艺术史的原则》中讨论“发展的原因”时,这个“原因”可能揭露了对于艺术已经不能展示他所论断的在艺术历史上那种“发展”的忧虑。18瓦尔堡也有这种忧虑,并且两个人都在他们的艺术史中仔细研究这一点,不过是作为他们的艺术史。或许他们希望在那里映射出的秩序能够自动地融入他们的生活;或许这点在(艺术)史学家中很平常。无论怎么说,沃尔夫林直到1915年才发表他的“原则”,尽管在此之前他就已经写完了这本书。这个推迟,正如沃恩克所说,反映出沃尔夫林其实认为他的这本书是“战前感官经验的仓库”,是战前良好情感的档案,但注定要被一战所摧毁——实际是欧洲艺术的记忆结构被转录为教育存留。19当沃尔夫林最终发表他的“原则”时,从认识论角度看,它理所应当是一个死胎,因为它根本不适合后期的艺术(1915年标志着单色、构造和现成品的全面进军——所有这些都与沃尔夫林论述风格的词汇相左)。20同样,瓦尔堡也遭遇了相似的历史危机,甚至更为严重。众所周知,他在1918年10月一次精神崩溃后被送入了一家精神疗养院(在时间上正好与德军的溃败相吻合),并且,在1923年康复后,他作为一个犹太人,还面临着正在兴起的法西斯主义的威胁。他于1929年逝世四年之后,“古典的来世”当时对于纳粹来说已经具有完全不同的意义。21

在此时,我们这个美术馆观看的辩证法第二时期已然过渡到第三时期。此前我提到过“作为人文学科的艺术史”。这个词句对于艺术史学家来说最熟悉不过了,它是潘诺夫斯基1940年一篇论文的题目,在其中他给这个学科一个定义,同时也指向了物化与重生的辩证。“没有美学再创造的考古研究将是空洞无味、盲目无章的,”潘诺夫斯基写到,“美学再创造如果离开考古研究将变得缺乏理性、迷失方向。这两者能够支撑起一个‘合理的系统’,也就是一种历史的总括。”22面对着法西斯主义(潘诺夫斯基在结论中提到这点),这篇文章指出历史学家是人文主义者,而且反之亦然,并宣称“人文学科......所面临的任务并不是去抓住终将逝去的东西,而是让那些濒危的东西保持活力。”23这也是一个理想主义信条:正如普鲁斯特希望工作室在美术馆重生,它的物质在此得以升华,潘诺夫斯基希望过去在艺术史中重生,它的碎片在这里得到救赎。这种理想主义立场在当时一定是与本雅明的物质主义立场相对立的。本雅明在其1940年法西斯时期所写的《历史哲学论纲》中全部颠覆了潘诺夫斯基的公式:“对于过去历史性的讲述并不意味着要承认其‘真实的面貌’,”本雅明写到。“这意味着要在危险的时刻当记忆闪现之时抓住它。”24与其宣扬传统的重生与恢复秩序,本雅明希望历史的碎片能够从“对仪式寄生虫般的依赖”中解放出来,并被给予到当下的政治目的中(正如他在其1936年那篇著名的文章《机械复制时代的艺术作品》中所说)。25

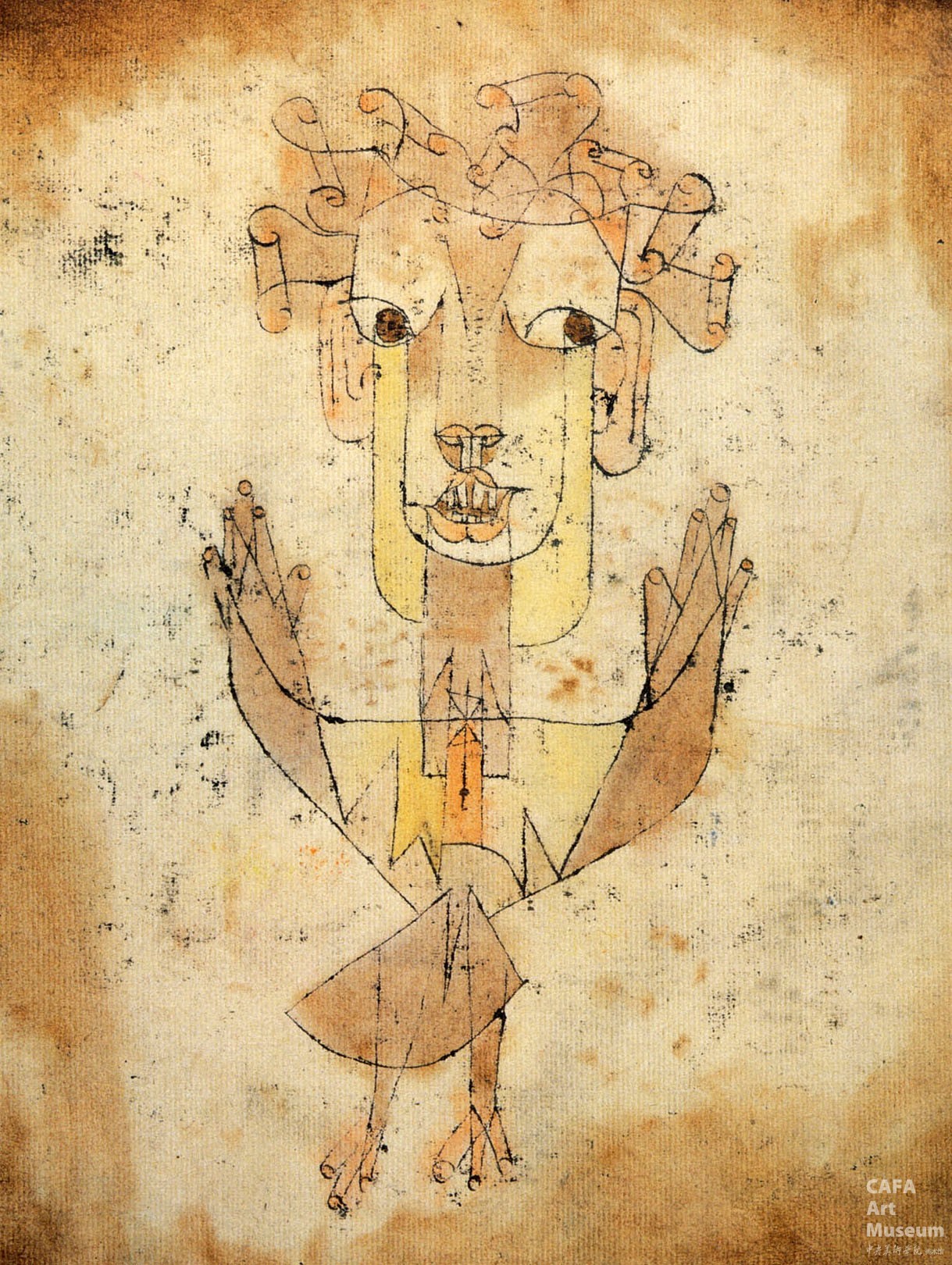

在这种情况下,如果潘诺夫斯基试图以倾向重生来解决物化与重生的辨证,那么本雅明则加倍将这对辨证引向物化,或是更倾向于在物化 另一端的共产主义状态。许多20世纪二30年代的左派分子(葛兰西是他 们的代表)响应此号召与资本主义“污浊的理性”进行斗争。克拉考尔在 其《群众的装饰》(1927年)提到,这种思想“并没有厘清太多反是理顺太少。”26在那篇著名文章中,本雅明紧握住这个“左派-福特主义”理念:由机械复制和大批生产而愈演愈烈的传统崩溃既具有毁灭性也具有建设性;并且,它只是在初级阶段具有毁灭性,但潜藏着建设性。此时,本雅明依然对这潜在的建设性抱有希望——苏联的建设主义实验——它能够扫清旧资本主义文化的残渣,或者以一个新的无产阶级文化彻底地再现。但随着斯大林主义在30年代对先锋派的压迫,这个海市蜃楼早已破灭,而本雅明也从未抵达物化的另一端。那个在他《作为生产者的作家》中即将到来的世界仅仅四年后就在《历史哲学论纲》中变成了乌托邦。正如在这篇文章中出现的那个寓言角色——本雅明所藏的保罗·克里作品《新天使》,他感到现代主义的风正托着他的翅膀,但是一切却变得糟糕起来:“他的眼睛注视着,他的嘴是张开的,他的翅膀都伸展开,这就是我们对历史天使的描绘。他的脸转向过去。我们所看到的一连串事件,对他来说只是一场灾难,它将残骸一片一片地堆积起来并将它们推到他的脚下。”27(图3)

图 3 Paul Klee 保罗 • 克里《新天使 Angelus Novus》 1920

到目前为止,我已经举出在现代艺术实践、美术馆和艺术史三个不同历史时期的三种不同档案关系:第一个是19世纪中期的波德莱尔和马奈、第二个是20世纪初期的普鲁斯特和瓦莱里、第三个是第二次世界大战前夕的潘诺夫斯基和本雅明。他们每一对都有其独特的方式,每对中的第一个人都倡导艺术的整体性,而第二个人,有意无意之中,都认为艺术只是碎片。对于本雅明来说,这种碎片化的主要代表就是机械复制:在他那篇文章中,这种复制剥夺了艺术的语境、打碎了艺术的传统、并消除了艺术的光环。尽管它也给予美术馆一个新的整体性,但这种复制也毁掉了美术馆,从而让电影院从文化上取代了它。以此,艺术的“崇拜价值”被抹除了,并被艺术的“展览价值”所代替,即它为市场和美术馆进行服务。然而,这种价值也潜在地面临着挑战,作为这些新的和旧的仪式的替代,本雅明倡导一种艺术的政治再职能化。这就是他对于第二档案关系在向第三种关系过渡时期的辨证叙述,这种叙述显示了每次档案关系转换是如何赋能与失能,跨越并取代。但是这种叙述间接或直接地受到其他声音的争议。我曾提到潘诺夫斯基,但是马尔罗或许在这出现会更加合适,因为在本雅明发表“机械复制”文章时,马尔罗正与他进行对话,这对他那个想象的美术馆28的初步概念是非常重要的。对马尔罗来说,机械复制不仅侵蚀原创性,它还能定位原创性,甚至构造它。29并且尽管复制的艺术品缺失了一些它作为物品的属性,但同样,它也获得了其他属性,正如“以风格为主的重大意义”。30简而言之,在本雅明看到机械复制对美术馆造成有限破裂的地方,马尔罗看到了它无限的延伸。本雅明认为机械复制摧毁了传统、消除了光环,但马尔罗认为它提供了将传统碎片容合成一个全球风格元传统的方式——一个为了人之家庭的无墙的美术馆。对马尔罗来说,正是消除了的光环这种流变使得所有的碎片能够一起穿越历史的河流,或是他所说的“一些形态持续不断的生命,此起彼伏就像来自过去的幽灵。”31在这里,瓦莱里美术馆里那些物化的家族坟冢变成了马尔罗美术馆里重生的血缘精神。也是在这里,本雅明想象的那个作为灾难的历史天使变成了马尔罗所象征的技术官僚人文主义者,其用全球连续性来弥补地区危机,将意象式的混乱转化成美术馆式的秩序。

当然,在这第三个时期也有其他批判性的声音,而且我还没有涉及那些由这种思想支撑的大量现代主义实践。此外,这里还有第四种档案关系需要考虑,这种关系萌发于二战之后的消费社会,并以英国的独立团体、法国的情境主义、美国的劳森伯格和沃霍尔以及德国的里希特和波尔克表现出来的。32但我要在此提出的问题关乎我们当下:在电子资讯畅行的今天,是否存在另外一个档案关系,即在这种观看的辩证法中的第五个时期?如果存在,那么它是否如本雅明的机械复制一样在摧毁传统并消除光环?还是相反,它像马尔罗的想象的美术馆一样能够让我们找到更多的风格相似性并孕育更多艺术性的价值?或者,它意味着所有这些相对性、这些词汇、这整个辩证法已经时过境迁、荡然无存?一个数字化的再建秩序能够为艺术实践、美术馆和艺术史带来什么样的文化认识论呢?

在此,我没有什么结论,仅仅只有一些感想。物化与重生的辨证关系在某种程度上仍在继续,并比以前更为强烈。一方面,虽然数字化的再建秩序将物品转化成了信息,但似乎它也粉碎了物品这个实体,并彻底地消除了旧日的光环。从另一方面,这种光环的消失只能更加让我们去追求它,或去制造它,并以一种当下十分熟悉的方式来做补偿性的投射。既然新的光环很难被创造出来,那么已有的那些就更为宝贵,在价值上 突飞猛涨(正如库哈斯曾经指出的,没有足够的过去供我们重复)。因此,在这陈词滥调充溢并强化着崇拜效应的蒙娜丽莎综合征电子化进程中,艺术作品变得更为高、大、上,而它也在电子化档案关系中变得更为虚幻。这种补偿性投射的一种版本便是目前充斥着美术馆的修辞用语:我们被告知,这种电子化档案并不分离博物馆里的艺术品,更不会取代它们,它只是在将我们带回到艺术品本身,并加强艺术品自身的光环。至少,在实行阶段,这种档案关系并没有与艺术史基础的规定相冲突,因为两者都具有图像学的偏见;至少以这种方式,两者都仰仗于实物的指涉性。

但是,请让我以另一种方式来结束,让我们再次回到第一种档案关系。福柯把这个时期与马奈及美术馆(也包括福楼拜与图书馆)用一个著名的公式联系起来,“现在每幅画都属于这巨大的、方形的平面,而所有的文学作品也被纳入到词汇模糊的低语中。”33在很多方面,这个“巨大的、方形的平面”已经被扬弃了——它被超越并被取代——就在这所无墙的美术馆里,并且对于福柯来说,与马尔罗一样,这个想象的当代艺术博物馆自身的根基是不着边际的:它只是由想法创造出来的——那些关于风格、艺术和美术馆的想法。本雅明不满足于这种散漫的叙述,因此他强调物质的角色,不仅仅是作为图像再现,也是一种“展览价值”。他用这个词来表达那种深入艺术机构并转化艺术品及其语境框架的交换价值。当然,这种转化在他那个当下,也就是我们的第三个档案时期,已经被各种不同的运动进行探索。以包豪斯为例,在其转化艺术品的计划中,包豪斯艺术家们挑战了我们在前两个档案时期获得的绘画与美术馆的档案关系;但是这种挑战也促成了“把交换价值系统实用性地推广进入符号、造型和物品的全部领域”。34因此,包豪斯跨越了艺术的旧秩序,但是它在达到这一步的同时也促成了资本主义设计及商品化符号新政治经济的统治。这种政治经济以前所未有的方式占领了社会与文化机构。35

这种历史转换的某些方面对我们来说是熟识的,例如现代艺术从一开始与商品陈列的叠加(因为美术馆被夹在工业陈列和百货商场之间);或者是现代艺术在其陈列品的分类上与展示和销售、展览与商品价值之间的一致性。但是在这个方向上一些最近的发展也唤起了我们的注意,比如艺术的展览价值如今已成为完全的主体,以压倒性的优势胜过了其他的展示内容。确实,为展览和交换价值而作的设计和陈列在当下被前所未有地突出:现在,美术馆陈列品最重要的就是其具有感染效力的视觉价值——这已成为了主要的吸引力以及崇拜的终极目标。在其他的效果中还存在这一点:即如果由波德莱尔到普鲁斯特等人所想象的老美术馆是视觉艺术记忆重生的殿堂,那么新美术馆则倾向于将这种记忆经验与视觉经验分割。美术馆的记忆唤醒功能更多地被交付于随处可及的电子化档案,而其视觉功能则不仅交给了艺术的展览形式,也交给了壮观的美术馆建筑——作为媒体中的传播形象它们为塑造品牌价值和文化资本服务。这种形象正是今天“艺术”的主要形态。

原文发表于《十月》杂志2002年第99期

中文译文发表于《大学与美术馆》总第六期

—————————————————————————

1 本篇论文将收入我的Design and Crime (and Other Diatribes) (London and New York: Verso, 2002)。其内容来自于我在巴黎卢浮宫、加州大学伯克利校区、 林斯顿大学以及克拉克学院的讲座,我在此向这些机构的资助人和听众表示感谢,并感谢 Eduardo Cadava 的校读。

2 Michael Foucault (福柯),The Archaeology of Knowledge (New York: Harper Books, 1976), p.129。 与福柯不同,我希望将这些档案放入历史进程中;我所强调的重点将是它们之间的转换。

3 我从 Michael Fried (弗雷德,见注解 5)那里借用了第一个词汇,第二个词汇来自于Susan Buck- Morss 所著 Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and theArcadesProject (Cambridge: MIT Press,1989)。

4 Charles Baudelaire(波德莱尔), "TheSalon of 1846," in Jonathan Mayne, ed., The Mirror of Art: Critical Studies of Charles Baudelaire (Garden City, N.Y.: Doubleday Anchor Books, 1956), p.83。

5 参看Michael Fried (弗雷德), "Painting Memories: On the Containment of the Past in Baudelaire and Manet, "Critical Inquiry 10, no.3 (March 1984), pp. 510-42; also his Manet’s Modernism, orthe Face of Painting in the 1860s (Chicago: University of Chicago Press, 1996). 我在以下几段中引用了很多 "Painting Memories" 里的概念。

6 对于瓦尔堡那种“重历”或“重生”的意思我更愿意使用“存活”(survival)这个词(以下会提到)。 Christopher Pye 指出杰利柯和德拉克卢瓦都强化了存活这个主题,并且 Eduardo Cadava 认为“传统”被掩埋的意义,尽管可能在此处相关,其实是一种背离。

7 FrancesYates 在她的经典著作The Art of Memory (1966)里从古典追溯到文艺复兴时期的一 些记忆唤醒有没有可能在当代美术馆中得以延续?

8 Fried, “Painting Memories”, pp. 526-30. Baudelaire (波德莱尔), 1865 letter to Manet, in Correspondance,2 vols.(Paris,1973), vol.2: p. 497. Jeff Wall 从某些方面回溯到马奈的这个症结,并声称这是他自己绘画实践的动力。

9 要想了解19世纪法国绘画俄狄浦斯式的结构,参看 Norman Bryson, Tradition and Desire: From David to Delacroix (Cambridge: Cambridge University Press,1984), 和Thomas Crow, Emulation: Making Artists in Revolutionary France (New Haven: Yale University Press, 1995).

10 Theodor W. Adorno (阿多诺), Prisms, trans. Samuel and Shierry Weber (Cambridge: MIT Press, 1981), p. 177.

11 同上,p. 175

12 同上,p. 179; Marcel Proust( 鲁斯特), À l’Ombre des jeunes filles en fleurs, 2 vols. (Paris), vol. 2: pp. 62-63. 这种对美术馆的简要回顾出现于长期对别离与抵达、去环境化和再环境化以及它们对于习惯和记忆影响的思考。 鲁斯特写到,“在这方面和在其他方面一样,我们的时代喜欢在只属于这些物品的环境中展示它们,进而压制了使它们从环境中分离出来的那个必要的东西,即思想的作用。”

13 同上。

14 Georg Lukacs, History and Class

Consciousness, trans. Rodney Livingstone

(Cambridge: MIT Press, 1986), p. 110

15 关于记忆危机请参看Richard Terdiman,Present Past: Modernity and the Memory Crisis(Ithaca, N.Y.: Cornell University Press,1993)。 在

“Tradition’s Destruction: On the Library of

Alexandria” (forth-coming, October 100 [spring

2002]) 当中,Daniel Heller-Roazen 认为记忆唤醒的缺失是档案(图书馆和美术馆)的基础,而非灾难,

记忆危机是自然的存在理由。但是这些危机仅在历史

特殊的压迫时期才出现(请见下文)。

16 里格尔(写《纪念碑的崇拜》[1903] 的里格尔))的最后一部作品在这里可能适用。

17 从沃尔夫林的例子来看,更不用说原创作品、纯粹主观性、国家文化等等。

18 Heinrich Wölfflin(沃尔夫林), Principles of Art History : The Problem of Development of Style in Later Art, trans. M. D. Hottinger (New York : Dover, 1950), p. 229. 这并非仅仅是艺术已成为“过去之物” 和艺术史受义所延误的黑格尔式情感。这里要谈论的是在物化与重生的辩证法中所铭刻的那种救赎逻辑 (请见下文)。

19 Martin Warnke ( 沃恩克 ), “On Heinrich Wölfflin,” Representations 27 (summer 1989), p.176

20 一九一五年是杜尚在纽约提出“现成品”的那一年,这个艺术形式其实就是为了取消风格分析,尤其是它所解释的纯粹主观性和原创作品;那一年马列维奇展示了他早期的至上主义绘画作品,塔特林创作了早期构成主义浮雕,这两者都试图整体颠覆风格分析,尤其是其中资本主义形式生产和接受;这一年毕加索转回安格尔画风,但是一种后现代的前卫模仿,这更加使艺术性的风格叙述变得复杂(较之于让沃尔夫林焦虑的19世纪折中主义更为强烈)。然而,尽管沃尔夫林式的形式主义不能够来评判先锋艺术,它的一些继承人认为至少这种理论可以被用于“现代主义绘画”,先是针对法国,后来转向美国。例如,格林伯格和弗雷德从这些绘画中抽取出一种“现代主义辩证法”,极富有沃尔夫林式的特色。它源自于沃尔夫林在其艺术风格作品中所说的道德双重动力,即对于形式的感知和修正,它也同样侧重于艺术和视觉的重生从而抵抗物化——抵抗“庸俗”(格林伯格)和“戏 剧化”(弗雷德)的物化,也就是机械复制和商品文 化。所以,所有还是为了形态统一和历史延续。(关于“现代主义辩证法”参看Fried, Three American Painters: Kenneth Noland, Jules Olitski, Frank Stella[Cambridge: Fogg Art Museum,1965], reprinted in Art and Objecthood [Chicago: University of Chicago Press, 1998])

21 当然我们并没有面对沃尔夫林和瓦尔堡所处的世界大战或法西斯主义威胁,但是与近一个世纪之前的危机相比,现在仍有相似之处:对于以欧洲为中心的传统的更大冲击、同样的对社会科技基础重大的转化、资本主义帝国更为广泛的扩张等等——这些在今天都足以重新激发对于艺术实践和历史分析所具有的记忆结构的担忧。这种担忧正在被两种最近在艺术史方法论方面的干预进行有效的治疗——而不仅仅是暴露疗法: Hubert Damisch 的 The Judgment of Paris 追溯了艺术史所有的“判断”;Thomas Crow 的 The Intelligence of Art 为艺术确定了特有的“智能”; 参 见 The Judgment of Paris, trans. John Goodman (Chicago: University of Chicago Press, 1996),和 The Intelligence of Art (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1999)。两个作家都以不同的方式关注一种转化性的逻辑,这种逻辑不是艺术固有的,但却是特别需要注意的。因此,他们并不认为艺术是独立的,但他们认为艺术史是独特的。瓦尔堡的精神笼罩着两个作者,尤其是 Damisch。就当下的学科模式来说, 沃尔夫林的形式主义装束已然出局;潘诺夫斯基也是, 至少他的图像学装束在现代主义领域已毫无用处。里格尔被叫了出来,是因为他对于边缘形式和被忽略时期的兴趣,是为了在后现代主义全盛时期批判标准而服务的,所以现在存在着一个后里格尔工业。但是, 瓦尔堡能够吸引人们注意是因为在排除法之外的原因。 无论他对于记忆唤醒和创伤融合有多么大的争议,他的个人境遇能够吻合我们这个充满创伤的时代,他对于图像记忆唤醒的浓厚兴趣也与时下相符。更为重要的是他为艺术史所提供的跨领域研究方法能够触及那些心理分析及人类学方面的问题,并极大程度地扩展了这门学科。

22 Erwin Panofsky (潘诺夫斯基), Meaning in the Visual Arts (Chicago: University of Chicago Press, 1955), p.19

23 同上,p.24。 这个模式反映了对这门学科的一种黑格尔式思考:艺术是如何能够既是“过去的东西”,也对当代意识产生作用 ? 关于这点参看 Michael Podro, The Critical Historians of Art (New Haven: Yale University Press,1982), 尤其是导言部分。

24 WalterBenjamin(本雅明),Illuminations, ed. Hannah Arendt (New York: Schocken Books, 1969), p. 255

25 同上,p.224

26 Siegfried Kracauer (克拉考尔), The Mass Ornament, trans. and ed. Thomas Y. Levin (Cambridge: Harvard University Press, 1995), p.81。 瓦尔堡连接起了我们第二和第三种档案关系;并且,为了深化第三种关系我在这里提到本雅明和潘诺夫斯基时,也提出了克拉考尔和瓦尔堡这一对,他们在照相性和记忆唤醒方面互相补充,值得我们进一步探讨——这点 Benjamin H.D. Buchloh 已经做得很出 色了,参看”Gerhard Richter’s Atlas: The Anomic Archive,” October 88 (spring 1999),pp. 117-45

27 Benjamin, Illuminations,p.257

28 关于这种关系参看Denis Hollier,“On Paper”, in Cynthia Davidson, ed., Anymore (New York: Any Foundation, 2001) 以及Rosalind Krauss, “Postmodernism’s Museum without Walls,” in Reesa Greenberg et al., Thinking about Exhibitions (New York: Routledge, 1996)。 “无墙的美术馆” 其实是想象的美术馆一个糟糕的翻译,关于同时期 对这个词汇的批评参看 Georges Duthuit, Le mus é e inimaginable (Paris: Libraire José Corti, 1956)。

29 其实这点也暗藏在“机械复制”这篇文章中, 但是大多数的评论家把它忽略了。“在作品诞生的时代, 一幅圣母的中世纪画像并不能被认为是‘可信的’”, 本雅明在脚注里写到,“它之所以变成‘可信的’只能是在随后的几个世纪里,并且可能尤其是在最近一个时代才得以确 。” (Illuminations, p. 243)

30 Andre Malraux(马尔罗),The Voices of Silence, trans. Stuart Gilbert (Princeton :Princeton University Press, 1978)。 “埃斯库罗斯所留下来的只有他的天才。那些在复制中失去它们作为物品的意义和功能(宗教的或其他的)的画像也是如此;我们仅将它们视作艺术品,并且它们只能让我们认识到创作者的天才。我们或许应该叫它们艺术的“时刻”而非“作品” 然而,尽管它们各有不同,但是这些东西代表了相同的努力;就好像有一个看不见的存在,艺术的精灵,在鼓舞着所有,从细密画到图绘、从壁画到彩绘玻璃,去追寻同一个问题,然后,在某个时刻,它突然指出一个新的前线,或者平行或者背离。就是这样,正是由于照相复制对一系列物品,从雕塑到浅浮雕、从浅浮雕到印章、从所有这些到游牧民族的饰板,对所有这些形成的华而不实的整体,一个‘ 巴比伦风格’似乎呈现出来并成为一个切实的整体,并非仅是一种分类——它好像重塑了一个伟大创作者的生活方式。没有什么能够比这些伟大的风格更形象生动的表述人命在天这种思想,这些伟大风格的进化和转变就好像命运在经过的时候留在地球脸.上长长的伤痕。”(p.112)

31 同上,p.13。 马尔罗在这种累计模式中并不孤独;这一时期正是吉迪恩、凯普斯、福西雍、席林格和杜鲁等人发表对艺术和建筑伟大观点的时期。

32 我对于档案关系的叙述大概与德博尔、克拉克和克拉瑞提出的场景周期相吻合,这并非是巧合。

33 Michael Foucault (福柯), “Fantasia on the Library” (1967), in Language, Counter-Memory, Practice (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977), pp. 92-93

34 Jean Baudrillard, For a Critique of the Political Economy of the Sign, trans. Charles Levin (St. Louis: Telos Press, 1981), p. 186。对于这个辩证最清的陈述参见Manfredo Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, trans. Barbara LuigiaLaPenta(Cambridge:MITPress,1979)。 对现代建筑的“思考”,参见 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media(Cambridge: MIT Press, 1994)。

35 当代美术馆(古根海姆就是这新舰队的旗舰)以某种方式倔强地与马尔罗和本雅明所提出的辩证对立相妥协。一方面,马尔罗所想的,一个真实的无墙的美术馆,正以电子美术馆、在线美术馆这个版本成 为现实。另一方面,本雅明所预见的,一个在美术馆之外的电影院,正在被电影流放或网页播放形式的展览设计带回到美术馆内。也正是以这种方式,艺术机构继续服化于新的沟通结构,并在网站这种视觉电子 模型下被重塑。许多艺术家和建筑师也随波而至,有的人坚定,有的人怀疑——然而在这种情境下何为批评或许还尚未明了。