文/玛利亚·高夫(Maria Gough)

译/陈旷地

如果将1910至1920年以及1960至1970年期间实验艺术和美术博物馆的关系界定为前者对后者的疏离,那么在我们当下所处的历史时刻,两者的关系则变成后者试图完全摆脱前者,进而逐渐演变成复合型娱乐中心。这个现象并非简单的因果报应,也无关美术馆将更多的空间用于购物、美食、上网和旅游等休闲活动的趋势。这种趋势背后的主要动力是如下事实:美术馆在布莱恩·奥多尔蒂(Brian O’Doherty)所谓的“让观众轻松接受艺术的熏陶”这条道路上走得太远[1]。就展览的组织而言,推动这个观念的主要力量是过去几十年中策展实践戏剧性的重组。曾几何时,策展人凭借其专业性和学术性在展览的组织中占有绝对的主导地位;然后到今天,他们变成整个策展团队中的一部分,和市场营销、公共关系、公共教育,展览评估和项目“管理”的专家一起进行展览的组织,而后者的目标都是更高的展览票房收入。不同领域的专家对展览的考虑各异,有时甚至相互冲突;要调和这些冲突,常常导致平均的局面,而这种平均效应在新艺术或高度学术性的展览中或许尤具危害。

对上述问题的思考将我引向历史上较早的一个收藏和展示当代艺术的案例。在1917年十月革命之后,俄国出现了一种新的展览组织模式,并在很大程度上得到实现。卡济米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)、瓦西里·康定斯基(Vasily Kandinsky)、瓦尔瓦拉·斯蒂潘诺娃(Varvara Stepanova)、亚历山大·罗琴科(Aleksandr Rodchenko)、弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin)和大卫·斯迪伦伯格(David Shterenberg)等艺术家,以及奥西普·布里克(Osip Brik)和尼古拉·普宁(Nikolai Punin)等批评家在当时实践推动了这种展览组织模式的形成和发展。同时他们的实践也推翻了一个普遍接受的观点,即俄国前卫艺术家和批评家——在他们消融艺术和生活的界限的努力中——完全抛弃了美术博物馆。事实正好相反,例如:在1919年,至上主义画家马列维奇就曾和其他前卫主义者一起呼吁新政权在国内建立大规模的当代美术博物馆体系。这个博物馆体系由“超级高速公路”(magistral’)连接起来,以便作品能顺利地在各地之间流通和展览,其中心是位于新首都莫斯科的中央博物馆[2]。和电气工程师格列布·吉赛斯卡诺夫斯基(Gleb Krzhizhanovskii)在全国范围实现电气化的大胆计划相似,马列维奇计划背后的结构原则——将城市和乡村连成一体——和布尔什维克政府内战时期(1918至1920年)的战时共产主义政策下出现的各种乌托邦设想相似。该政策的核心是高度集中的指令经济——或如蒂姆·克拉克(Tim Clark)所言,对指令经济的幻想[3]——和对国内哪怕是最偏远地区的集权控制。

正如后续事件所显示,当代艺术在全国范围“走进美术博物馆”(muzeekatsiia)的前卫计划在新建立的官方文化机构“人民教育和启蒙委员会”中得到实施并取得相当的成果。人民教育和启蒙委员会又被称为“Narkompros”(按照其俄语缩写)。人教委的第一个当代美术博物馆名为绘画文化博物馆(Museum of Painterly Culture,Muzei Zhivopisnoi Kul’tury,缩写为MZhK),位于莫斯科市中心沃洪卡大街(Volkhonka),有8个展厅[4](图1)。该馆于1920年3月开幕,直到1920年6月才完成基本的陈列布置[5]。据人教委的宣传手册介绍,1921年国内建立了约30个博物馆,莫斯科的博物馆局(Museum Bureau)作为博物馆体系的中心,负责统一收藏和分配艺术品,并将艺术品运往彼得格勒(今列宁格勒——译者注)和其他城市展示[6]。

图 1 绘画文化博物馆内景,摄于莫斯科,1920 年 1 月

布尔什维克党人在1918年将私人财产收归国有,并禁止私人画商经营艺术品。表现主义画家康定斯基曾痛斥私人画商体系“没有标准、不讲客观、任意独断”[7]。构成主义者罗琴科也谴责该体系是压迫和强制(“赞助人压迫着我们,迫使我们的艺术服务于他们的异想天开”)[8]。莫斯科的博物馆局成为新政权中当代艺术唯一的赞助人。作为该局的主任,罗钦可在1921年6月的报告中称“在过去三年里,不管在莫斯科还是外省,一流的当代艺术家都通过向博物馆局出售艺术品获得收入。博物馆局则向外省提供大量当代艺术品用作展示。”博物馆局派人逐个访问艺术家工作室,并购买了超过400名艺术家的作品。若不是博物馆局购买作品这些艺术家在市场经济解体后将面临失去经济来源的危险。罗钦可认为,国家对当代艺术的这种支持“在世界上其他任何地方都找不到”,因此“是一项公社(commune)值得骄傲的成就。”[9]苏俄政权在1918至1921年间花费2600万卢布购买当代艺术品,其中包含1336件绘画、404件素描、121件平面作品、54件雕塑和11件立体构成作品。[10]这些作品中约100件被选入莫斯科绘画文化博物馆展示,剩下的则用于在国内巡展。

很长一段时间以来,几乎没人对俄国当代艺术博物馆进行过研究,连博物馆学专家们都几乎忽视了这个领域。[11]因此,在这里值得指出以下事实:俄国的当代艺术博物馆比纽约现代艺术博物馆(MoMA)早建成十多年,并在一定程度上催生了后者的产生,而后者在今天被普遍认为是当代艺术博物馆的原型。但有一个例外,俄国的艺术博物馆在历史上首次提出了中央到地方的艺术品流动展示的概念。这个概念后来在全世界扩散,特别是在“二战”之后和1980年以来。这些博物馆建立的时候正值俄国内战,它们唯一的先例是巴黎的卢森堡博物馆(Musée du Luxembourg)(图2)。卢森堡博物馆在1818年被法国政府改造为专门展示“在世艺术家”作品的机构,因此它和卢浮宫博物馆的功能区分开来,后者被称为过世艺术家博物馆。[12]尽管早在1923年就有人呼吁建立俄国的“在世艺术家博物馆”[13]——就像卢森堡博物馆那样,但由一个中央机构管理所有的作品收藏和流通,并建立一个博物馆体系,将作品从中央巡回到地方进行展示,这种理念在当时完全是史无前例的。但是,其基本组织原则很快就在其他地方流行开来。例如,A·康格·古德耶尔(A.Conger Goodyear)——他是MoMA首任理事长——认为现代艺术博物馆“首要的任务是向大都会美术馆,以及国内其他博物馆提供艺术品”[14]。法国学者安德烈·马尔罗(André Malraux)在20世纪50年代提出“文化宫计划”(maisons de la culture),建议在法国国内建立文化中心的网络,遵循的也是相似的结构原则。在20世纪晚期,古根海姆美术馆走出纽约,向全球扩张;“新泰特美术馆”走出伦敦,在英国国内扩张,这些都体现了类似的结构原则。

图 2 卢森堡博物馆

俄国的特点在于其国内当代美术博物馆系统从筹划、建设到组织和管理都是由艺术家(以及一些批评家)而非博物馆专家负责的。人教委专门负责博物馆事务的部门——美术部(IZO Narkompros)——的主要成员是艺术家,其中大部分是左派和未来主义者(图3)。前卫主义者和俄国政权之间的合作关系并不是自然形成的。未来主义者最开始拒绝和布尔什维克政权合作进行俄国文化的重建。但几个月之后,为能控制俄国政权新征收的艺术财富,未来主义者开始现实地考虑合作的可能。到1918年中期,大量未来主义者已经进入俄国新兴的官方文化机关中供职。[15]

图 3 人教委美术部成员合影,摄于莫斯科,1918 年

笔者本文探讨的主题是出现于1918至1921年间的俄国美术博物馆理论和实践,我们可称之为未来主义博物馆理论与实践(Futurist museology)。在进一步展开讨论这个看上去有点自相矛盾的现象——它即面向未来,又回到过去——之前,首先需要澄清的是左派和未来主义者这两个术语在今日语境中的含义。和意大利的未来主义者相比,俄国的未来主义者同样具有高度的活力和反偶像态度,但内部构成更具多样性,不仅包含成立于1912年前后的几个未来主义诗人团体和立体—未来主义(Cubo-Futurist)画家团体,还包含了大部分在1910年至1920年期间在视觉艺术和文学领域积极进行实验探索的实践者。总的来说,凡是今天我们称为前卫的,在当时都被称为未来主义。“前卫”这个词在当时的俄国还很不常见。1917年之后,部分由于未来主义者在人教委美术部的核心地位,“未来主义”和“左派”这两个概念在一定程度上被混用起来,用以区别于中间派和右派。这些概念并不一定带有党派政治的色彩——尽管它们能够并且确实曾起到这样的作用(比如批评家布里克,他是俄共(布)党员)——而更多地是指代某人文艺生产模式所体现出来的激进程度。

但俄国的未来主义并非有名无实。可以发现,在未来主义产生的1917年前后,俄国文化中已经出现对艺术和科学中形式或技术创新的高度重视,未来主义者们则在这个方向上继续奋斗。诗人维利米尔·赫列勃尼科夫(Velimir Khlebnikov)(图4)和他的支持者在1916年发表的宣言中用简洁有力的语言描述了这种奋斗,这个宣言在随后十多年中成为未来主义的战斗口号。在此宣言中,赫列勃尼科夫提出要对“老人的货运列车,这肥胖的大青虫”展开“新的圣战”,并且“把银河系一分为二,一半属于创造者(IZOBRETATELEI),一半属于消费者(PRIOBRETATELEI)。”[16]priobretatel’——意为消费者或获取者——在当时的俄国尚属新概念,赫列勃尼科夫在宣言中把它用作贬义词。在宣言中,赫列勃尼科夫呼吁将我们的星系分成两部分,一部分由发明、拓展、引领和生产文化的前卫者构成,另一部分由获取、积累、占有和消费文化的后卫者(rearguard)构成。以NikolaiAseev为中心的一些未来主义诗人提出一种巧妙的阶层划分方式,其核心也就是赫列勃尼科夫提出的这种区分标准。这些未来主义诗人将自己塑造为H·G·威尔士(H.G.Wells)的小说《世界大战》(The War of the Worlds)中的火星人。

图 4 维利米尔 • 赫列勃尼科夫

但赫列勃尼科夫提出的这种生产与消费的二元对立影响时间很长,长到连他自己或许都不赞成,因为他提出未来主义就是为倡导一种高度短暂的时间性。这个宣言在十月革命之后发表的无数篇前卫主义文本被引用。例如,它对《公社艺术》(Iskusstvo Kommuny)起了决定影响。这是一份由国家资助、人教委的未来主义者编辑出版的周刊,在1918至1919年发行,是当时所有左派知识分子的必读刊物。在该报第三期,批评家普宁(图5)——詹妮弗·卡恩(Jennifer Cahn)最近论证,普宁在前卫博物馆计划,特别是彼得格勒博物馆的组织和管理中扮演了重要的角色[17]——在该报第十九期(也是最后一期),人教委的未来主义者在头版的报头下面打出赫列勃尼科夫的宣言口号。这标志着他们和人教委高层官员分道扬镳,后者下令《公社艺术》停止发行,因为它对俄国的文化遗产攻击令人无法容忍。[19]

图 5 俄国前卫艺术批评家尼古拉 • 普宁

在随后的20世纪20年代,未来主义诗人谢尔盖·特雷杰科夫(Sergei Tret’iakov)再次引用赫列勃尼科夫的二元对立,以解读未来主义在第一个十年中的创造,为其著史立传,使之成为未来方向的代表。在构成主义倾向的期刊《Lef:左派艺术期刊》(Lef:Zhurnal levogo fronta iskusstv)创刊号中,他说:“创造者是不同于消费者的(赫列勃尼科夫)。”[20]几年后,在为1930年自杀身亡的弗拉基米尔·马雅科夫斯基(Vladimir Mayakovsky)撰写的颂词中,未来主义的鼓吹者、语言学家罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)将赫列勃尼科夫的二元对立和思辨哲学中“我”和“非我”的二元对立结合起来。马雅科夫斯基对“凝滞的粘性”(stagnating slime)——也就是“日常生活”(byt)积累起来的陈规和惯性——充满敌意,认为“它不断收紧,结成硬壳,最终将生命(zhizn’)扼杀”。对于马雅科夫斯基的上述认识,雅各布森是如此解读的:“诗人的另一个’自我’很糟糕,循规蹈矩而又稀松平常,就像赫列勃尼科夫笔下的购买者和所有者,而不是发明者和开拓者。”[21]对于赫列勃尼科夫式的未来主义和随之形成的斯科夫斯基(Shklovsky)式的陌生化计划来说,日常生活中世俗而重复的世界正是前卫主义关于生命——这里指在哲学和美学中严肃思考并定义的“生命”——的话语所要反抗的。[22]

我在上文提到赫列勃尼科夫的圣战宣言和后续的呼应,是为了引出未来主义博物馆观念的核心问题,甚至是其内在矛盾。毫无疑问,未来主义者对消费者(priobretatel’)的声讨源于他们长期敌视——十月革命的胜利更加支持了这种态度——市场在文化生活中日益增长的作用以及资本主义经济体制对他们艺术活动的整合。资本主义经济体制在19世纪晚期快速发展,这是前卫存在的前提条件(这种结构性依赖曾被克莱门特·格林伯格著名地描述为“金钱脐带”)。未来主义者心怀乌托邦思想,认为发明者不受资本的控制,尽管事实并非如此。但在今天看来,未来主义者声讨消费者的一个更重要的原因是为了反抗历史和传统带来的不可承受的负担。赫列勃尼科夫的二元对立借用了这种反抗最早出现在1912年著名的俄国未来主义宣言中的用语:诗人有权“无限仇恨过去时代的语言”,有权“将普希金,思妥耶夫斯基(和)托尔斯泰......从现代主义航船上扔进大海。”[23]

读者在这里马上可以提出一个问题:对过去持反对意见的人们和美术博物馆有什么关系?如何看待发明者自身现在已经变成消费者这个事实?因为他们描绘或捕捉当下,而当下很快就变成过去。尽管罗琴科一再否认(“我们不会变成......那些取代之前官僚分子的知识分子”)[24],但赫列勃尼科夫派的未来主义者事实上却变成官僚分子。上述倒退、逆转和嬗变如何对未来主义者在博物馆问题上的立场产生了影响?未来主义博物馆计划是否在本质上是自相矛盾的?在博物馆革命的语境中,“历史”这个概念发生了什么变化?在此,对未来主义博物馆计划发生的历史和体制语境作一个简要勾勒有助于我们对其和相关问题进行理解。

彼得格勒会议

布尔什维克政府在执政的第一年亟待巩固政权,而制定美术博物馆政策是一个高度敏感的领域,这里面有外交和内政双重原因。国外开始谣传——例如,批评家菲尼克斯·赛隆(Felix Fénéon)曾提到——安纳托利·卢那察尔斯基(Anatoly Lunacharsky)(人教委首任主席)(图6)不会采取措施阻止农民“冲进埃尔米塔日博物馆破坏伦勃朗的作品”[25]。考虑到十月革命中沙俄纪念碑遭到的破坏,以及随后布尔什维克政权对私人艺术收藏的攫夺,上述谣言无助于欧洲各国消除对新政权的怀疑。为获得合法性,布尔什维克政权亟须获得他国的外交承认,因此必须立刻采取措施保护俄国的历史文化遗产。

图 6 人教委首任主席安纳托利 • 卢那察尔斯基

为达到上述目的,卢那察尔斯基在人教委设立了两个部门负责处理文化事务。第一个是上文提到的美术部,其职责包括建立公开招生的美术学校(之前沙俄时期美术学校的配额录取制度已经被废除),启动展览项目,组建美术出版社。在彼得格勒,美术部执行管理委员会的关键职位都由左派把持,如现代主义画家斯迪伦伯格(任美术部执行管理委员会主任)、艺术家纳塔·阿特曼(Natan Altman)和批评家普宁与布里克。斯迪伦伯格的副手塔特林在莫斯科建立了一个平行的执行管理委员会,既邀请马列维奇和非具象画家奥佳·罗赞诺娃(Ol’ga Rozanova)等激进分子加入,也邀请较温和的艺术家如康定斯基。[26]人教委设立的第二个部门是博物馆和文化遗产保护部,卢那察尔斯基授权该部独家管理俄国文化遗产的重组和管理。和美术部不同,博物馆和文化遗产保护部的执委会成员均为保守的艺术家和博物馆专家。

1919年2月,美术部决定在当代艺术的相关问题上挑战博物馆部的权限。美术部在艺术宫(以前的冬宫)组织了持续一周的“博物馆相关议题”研讨会,邀请艺术家、艺术史家、博物馆馆长、策展人和藏品保护专家参会。博物管部执委会的成员也从莫斯科赶来参会,其中有艺术史家帕维尔·穆拉托夫(Pavel Muratov)和印象派画家、艺术史家和特列季亚科夫美术馆(Tretiakov Gallery)馆长伊戈尔·格纳巴(Igor Grabar)——两人都是未来主义群体常常批判的保守对象。美术部召开这个会议的目的在其“宣言”中得到阐述。这篇宣言由普宁在全体会议上宣读,并在与会代表中传阅,随后还发表在《公社艺术》会议专刊的头版头条。[27]宣言的基本内容在普宁、布里克、新原始主义画家阿列克谢·格列琴科(Aleksei Grishchenko)、平面设计师和陶瓷艺术家谢尔盖·捷克霍宁(Sergei Chekhonin)等人提交的大会论文中得到进一步阐述。[28]

美术部的“宣言”包含三个基本主张:第一,以后俄国政府在收藏当代艺术时应相信艺术家的判断,而不依赖学者和博物馆专家的意见:“艺术家在收藏当代艺术这件事上有绝对的发言权......作为唯一了解当代艺术的人,作为创造艺术价值的力量,艺术家自己就能胜任收藏工作。”[29]美术部的第一条主张——对艺术实践的评估应该由艺术家自己来完成——意在消解当时的博物馆馆长和策展人所拥有的购买权力。而第二条主张则试图迫使他们放弃个人权力:美术部建议将所有博物馆的藏品(例如存于莫斯科的舒楚金和莫洛佐夫收藏的法国现代派绘画也包含在内)和所有新收藏的作品集中到唯一的国家艺术储备(Gosfond)中。只有美术部的人员有权从这个储备中挑选作品并提供给——这是第三条主张的内容——“艺术文化博物馆”群(Muzei Khudozhestvennoi Kul’tury)。[30]他们的想法是,从国家艺术储备中挑选作品,然后尽量以持续的方式提供给博物馆群展示。[31]正如一名参会人士指出,“这些......博物馆必将......和艺术生活血脉相通,成为其有机组成部分。”[32]

美术部提出,新博物馆选择作品的标准只有一条,就是考察待选作品是否体现了“艺术文化”(khudozhestvennaia kul’tura)。[33]在《公社艺术》同期发表的另一篇宣言中,美术部从劳动和创造的角度去定义“艺术文化”这个概念:“‘艺术文化’的概念包含——这符合’文化’一词积极工作的含义——一种创新的指向;创新精神是创造和发明的前提条件;因此,艺术文化本质上是艺术创造的文化。”[34]

美术部的未来主义者将文化重新定义为创造,这就将形式、风格或技术上的创新确立为艺术价值的唯一标准,进而也将他们的博物馆计划完全置于赫列勃尼科夫式前卫创造者的语境中。“艺术文化博物馆”也将是一座致力于展示艺术创造(的历史)的博物馆。但美术部未来主义者的主张还有另一层含义,就是用劳动来重新定义文化。十月革命之后,未来主义者借用消除劳动分工的革命口号,以便将艺术家划分为所谓的普通劳动者(practical worker),而非寄生虫一样的知识分子。尽管未来主义者并不同意,但当时社会普遍认为他们应被划到知识分子的阶层中。美术部试图对赫列勃尼科夫的模式进行去神话或再神话的处理,从而否定知识分子是落后腐朽的阶层。通过将艺术创造的历史定义为“作为积极工作的文化”的历史,新的博物馆主要将收藏和展示被卢那察尔斯基称为“艺术领域中劳动的进化”的那些东西。[35]

美术部的主张在会上得到何种回应?作为当时最宽容未来主义的布尔什维克领导,卢那察尔斯基在美术部和其反对的博物馆人士之间扮演了积极的调停者角色,对两边都进行让步。他也认为学者和艺术史家过分地控制了对艺术的收藏,因此支持美术部的主张,赞成由艺术家主导当代艺术的收藏和建立艺术文化博物馆。同时,他断然拒绝了美术部支配现有收藏或国家艺术储备以向这些博物馆提供展示作品的要求。

卢那察尔斯基对美术部的反对意见基于双重考虑。首先,他认为美术部将艺术史等同于创造史的想法过于狭隘:这种认知中“专业和技术上的形式主义”忽略了同样重要的问题,例如艺术“启发”和“想象”的角色。它忽略了艺术表达“理念”,反映“人文”,为“人性立传”的功能。卢那察尔斯基还认为,美术部从技术角度对美术史进行狭隘的诠释,无法实现1918年第三届全俄罗斯苏维埃代表大会对博物馆启蒙功能的规定:博物馆服务的对象不能局限为专家(艺术家和艺术鉴赏家),要扩展为所有群众,以实现无产阶级对新获取的文化财富的欣赏。卢那察尔斯基指出:“我们必须牢记,博物馆并非为学者或艺术家而存在。博物馆首先是服务于人民(dlia naroda)的。”[36]卢那察尔斯基还进一步指出,如果同意美术部按自己的意愿从国家艺术收藏中选择作品进行展示,就开了一个先河,会造成非常不稳定的局面(更不用说行政管理上的噩梦)——今后每次艺术管理权的变更都会导致美术史的重新书写。

卢那察尔斯基对美术部主张的回应成为彼得格勒大会两份主要决议的精神。首先,大会一致通过建立艺术文化博物馆的意向——但“并未解决其组织形式的问题”。在本文的讨论中,这一点尤其值得注意。其次,同意“原则上批准建立统一的国有艺术储备,”但附带条件是“各博物馆有权保持自身收藏的独立地位,”国有艺术储备“不可强征(neprikosnovennost’)”。[37]这项规定使所有博物馆的现存收藏得以维持现状,这进而意味着同意建立的国有艺术储备——同时也包括各博物馆——将完全通过获取新的艺术品来建立收藏。因此,这些(有条件的)批准尽管标志着未来主义的博物馆事业在发展中取得重大进展,但同时也对人教委美术部提出了新的问题:新的艺术文化博物馆(以及整个博物馆群体系)将采用何种组织原则?其艺术品收藏政策又将遵循何种原则?

接下来,我将转而讨论彼得格勒会议之后提出的两个最重要的——并最终相互对抗的——博物馆理论方案:一个源于前卫画家康定斯基,他既非赫列勃尼科夫式的未来主义者,也不是十月革命的狂热支持者;另一个由热忱的未来主义者罗琴科提出。两人在新博物馆最初的筹建和管理中都扮演了重要角色:康定斯基担任要职,手握实权;他的年轻同事罗琴科具有造反精神,并且最终和他分道扬镳。尽管两种理论方案在适用性和任务目标上并未经过严格论证,但两者都是针对当时具体的历史任务形成的解决方案。这个历史任务就是建立和管理莫斯科最早的当代艺术博物馆。分析两者对艺术文化博物馆以及整个博物馆群体系的设计的差异,我们可以清楚地看到康定斯基和罗琴科之间的分歧和斗争。这种分歧主宰了随后1920年代初的莫斯科前卫运动,并直接导致构成主义的兴起,但它最初则体现在持续的博物馆实验的语境中。

博物馆:展示艺术构成的历史

在彼得格勒会议之后不久,康定斯基(图7)被任命为莫斯科的艺术文化博物馆馆长和国内博物馆群的主任,同时还是博物馆艺术品收购委员会的核心成员。因此,他的工作职责包括监督艺术品的购买和分配,以及博物馆的组织和管理。[38]康定斯基的工作非常繁忙,不过好在得到博物馆事务局的支持,后者具体执行繁琐的艺术品登记造册和储存保管的管理工作。1919年时,博物馆事务局的主任是拉脱维亚画家亚历山大·德文(AleksandrDrevin),他的同胞卡尔·伊甘森(KarlIoganson)担任“技术专家”,协助德文工作。1920年2月之后,罗琴科任该局主任。[39]在本文开头我们提到,莫斯科的博物馆于1920年初对外开放,但其名称并非艺术(Khudozhestvennoi)文化博物馆——这是美术部最初设想的名称——而是绘画(Zhivopisnoi)文化博物馆。尽管“艺术”和“绘画”这两个词常常混用,但前者的指代范围要宽得多,也就超越了传统上高雅艺术和大众艺术的区别,而后者局限在美术的范畴,因而也就重新强化了这种区别。

图 7 瓦西里·康定斯基,时任绘画文化博物馆馆长

考虑到康定斯基并不是未来主义的热切倡导者,他担任上述职务或许看来有点让人吃惊。在“一战”爆发前的20年里,康定斯基都在德国生活,在“一战”爆发后才回到莫斯科。1918年,他受邀加入人教委美术部的莫斯科执委会,但并没有介入新政府的政治事务。我们今天可以假定,康定斯基在1919年被任命为布尔什维克政府在博物馆事务上的总指导,不仅因为他取得了巨大的艺术成就和国际声誉,同时也因为他作为艺术家的成长历程并未受到俄国前卫主义的偶像破坏和内部争斗的影响。换言之,康定斯基代表一种温和的立场,可以担负困难的任务,在马列维奇等激进的左派分子和格纳巴等保守艺术家和博物馆专家之间达到平衡。

在发表于1920年1月的一篇长文中,康定斯基讨论了彼得格勒会议以来的一年多时间里,他领导下的美术部提出的博物馆计划(“《绘画文化博物馆》”18–20;“《康定斯基论艺术全集》”1:437–44)。他认为莫斯科博物馆应该展示19世纪中叶以来俄国和法国的绘画历史,后者主要来自舒楚金和莫洛佐夫的收藏。康定斯基概念中的“历史”并不是指编年史。他说,艺术文化博物馆将尽量避免对历史进行编年史描述,博物馆中艺术品不能仅仅按照时间先后进行布置。这样的编年排列——或他所谓的“历史排序”——是考察艺术在时间中发展的一种完全“混乱”的方式。但不幸的是,不管在俄国还是其他国家,这种编年排列是博物馆最主流的组织方式。

博物馆按照时期和世纪将艺术划为不同阶段,无视各个阶段除了时间先后之外的一切其他关系。因此,博物馆常见的陈列就像编年史那样,将事件按照先后顺序联系起来,而从不探讨其内在的意义。这种艺术历史博物馆作为艺术品的宝藏当然是价值的......(但是)此类博物馆明显的不足在于......缺乏某种指导原则或体系。(“《绘画文化博物馆》”18;“《康定斯基论艺术全集》”1:437)

在批评博物馆编年陈列缺乏指导原则或体系时,康定斯基心中想到的似乎是19世纪对现代博物馆的一个著名范本的实证主义改造——卡尔·弗里德里希·辛克尔(Karl Friedrich Schinkel)在柏林建立的老博物馆(Altes Museum,1823至1830年,图8)。辛克尔的设计在当时引起了不少争议。当时流行的博物馆陈列体系是学院模式。在此模式中,被视为经典的大师绘画和雕塑作品被陈列起来作为临摹的范例,而具体作品在美术史中的位置则不被考虑。这种模式坚持美的规范性,在博物馆主要为艺术院校提供教学服务的时期成为主流的陈列方式。与之相反,在老博物馆,辛克尔将学院陈列模式局限在一个单独的空间——圆形大厅中摆满了供临摹的经典雕塑作品——然后布置其他的展示空间以展示美术史的历时叙事。

图 8 柏林老博物馆

但这个叙事不只是简单的实证主义编年史。道格拉斯·克林普(Douglas Crimp)曾论及,辛克尔的博物馆陈列设计是对一种新博物馆观念的致敬。这个观念不仅来自他顾问委员会中的美术史家,同时也来自他的朋友G·F·W·黑格尔的美学讲座(黑格尔在柏林进行美学讲座时老博物馆也正在建设中)。老博物馆的展厅陈列就是为了体现历史自身的进步论和目的论叙事;这个陈列使观众“纵观人类追求绝对精神的历史”。[40]在康定斯基看来,19世纪的艺术历史博物馆缺少的恰恰就是这种指导原则或体系。(事实上,正如伊夫—艾伦·博伊斯(Yve-AlainBois)所提到,老博物馆倡导的叙事模式直到20世纪才成为博物馆陈列的范例。)[41]康定斯基并不想退回学院派的展陈模式,而是从历史建构的角度对比两种模式:一种是完全“混乱的历史陈列”;另一种是黑格尔式的模式,能够系统地阐明艺术史发展的“内在意义”。

那么康定斯基为绘画文化博物馆确立的组织原则是什么?正如上文所讨论,美术部的未来主义者用形式创新来重新定义美学价值,[42]这也说明相对而言他们对艺术生产背后更宏观的思想观念或历史情境并无太大兴趣。和美术部的立场一致,康定斯基建议莫斯科博物馆展示“新艺术手法(priemov)......的创造”和“与内容无关的纯粹艺术形式的发展。”[43]和他同事一样,康定斯基将艺术品的技术层面——艺术生产的形式和专业层面——作为构建新的艺术史叙事的指导原则,将艺术史视为纯粹创造的历史。

康定斯基提议的博物馆组织的主要作用之一是展示一段历史——在某种意义上也是一部历史家谱——来证明当代艺术对形式的明确强调是正确的。这种强调可见于他自己1913年在慕尼黑创作的《构成》(图9)系列。这些大幅绘画作品有抽象或准抽象的形式,体现了对构成的重视,并广受好评。在康定斯基看来,艺术生产主要是解决构成和相互均衡等形式问题。尽管对他来说解答这些问题最终是为了实现自我表达——向观众传达艺术家“灵魂的状态”,但这些问题对他的博物馆计划产生了决定性影响,使他决定将美术史呈现为“构成”的历史,而非“转录”的历史。

图 9 《构成》系列草图之一,康定斯基创作于慕尼黑, 1913 年

通过这种方式,康定斯基的新博物馆模式取消了19世纪中叶俄罗斯现实主义画家列宾的重要性,而这位艺术家在20世纪初备受博物馆专家的追捧。俄罗斯现实主义艺术兴起于1860年代,是对理想主义——学院派的现实摹仿加上一点逼真的错觉手法——的反动。康定斯基认为,现实主义不是艺术发展的正途,对自然外观的盲目摹仿导致绘画水平的下降和对构成的忽视。[44]因此,康定斯基建议大幅减少博物馆中现实主义作品的数量,转而通过展示一部绘画史的目的论叙事,讲述艺术构成的漫长历程(longue durée)。人们大致可以想到,这段历程的终点——不是实证意义上,而是历史“指导原则”的实现的意义上正是康定斯基在慕尼黑完成的《构成》系列作品。

博物馆:艺术的实验室

当博物馆最终于1920年3月底开放的时候,美术部最初提案中的历史陈列方案和康定斯基的修正和扩充都被抛弃。新博物馆转而被完全用来展示在世艺术家的作品。这个180度转变对罗琴科等美术部的左派分子来说完全不是问题,因为他们的全部兴趣都在塑造当下和未来,而非和过去建立某种历史谱系。

在1919年,罗琴科(图10)和斯蒂潘诺娃与康定斯基相交甚笃,从同年11月份开始,他们住在康定斯基夫妇位于长道大街的公寓中。[45]随着1920年罗琴科逐渐介入博物馆管理——在1920年2月他取代德文成为博物馆局的局长——他对康定斯基的艺术思想和博物馆计划也日益不满。康定斯基批评博物馆历史陈列模式将艺术史降格为编年史,罗琴科对历史陈列模式的批判则更为激进。

图 10 亚历山大·罗琴科,1920 年 2 月后担任博物馆事务局主任

在人教委美术部各部门领导召开的会议上,罗琴科提交论文,建议取消美术部下设博物馆的历史陈列。他认为,过去那种美术历史博物馆就像“文献库”。在前卫主义者的眼中,文献库不过是收纳那些业已完结或终结的事物的场所,是那些不再被需要之物的仓库。因此,美术历史博物馆仅仅是为鉴赏家、业余爱好者和人种学者建立的,从来不是为艺术家的利益服务的。它企图建立最广泛的收藏,囊括所有门类,不加任何选择:收集一切能收集到的藏品,不加任何形式的评估,仅仅考虑艺术家是否有名。这种文献库的特征体现于博物馆的陈列方式,特别是“利用展墙从上到下的所有空间”,按照时间顺序陈列绘画。[46]

罗琴科将美术部的新博物馆和上述艺术历史博物馆进行对比,认为前者“依靠尚未获得’历史价值’(狭义的)的充满生命的(zhivushchikh)艺术品,”构成一种塑造现在和未来的“文化因素”(kul’turnyifaktor)和力量。展示这种充满生命的艺术的博物馆拒绝任何形式的“圣徒列传”:它重视作品自身(形式创造)而非艺术家身份(这是将沃尔夫林的无名美术史的概念运用于博物馆中)。藏品的选择有两条标准:第一,作品体现出多少“创造因子”。这个因子推动艺术发展,将艺术牢牢限定在其所身处的具体时空中:“所有事物都存在于具体的时空中,艺术品也不例外。”因此所有“教条”、“经典”和“永恒之美”的观念都必须抛弃。第二条标准是作品的技术或专业水平(masterstvo)的高低。需根据作品在某种形式和手法发展过程中的位置来进行分类,而不考虑艺术家和创作年代。在作品陈列上,将博物馆展墙处理为平和而中立的表面,绘画置于展墙上,高度和观者的视线水平相当。作品和作品之间也要有充足的间隔。[47]

在1920年6月15日的一篇长长的日记中,罗琴科开始构思将博物馆用作艺术的实验室。日记的开头写到,他自去年冬天以来一直想以“实验技术博物馆”为主题写一篇文章(Muzei Eksperimental’noi Tekhniki)。[48]因此,罗琴科的文本可以证明,当他在1920年2月被任命主管绘画文化博物馆的收藏时,就开始出现建立上述博物馆的想法。在罗琴科思考的同时,他也开始创作《黑上黑》(图11)——和马列维奇1918年创作的《白上白》系列针锋相对——系列,将faktura(意为“机理”或“物质的质地”)[49]作为作品的主题,把绘画艺术变成一种自我反思的实验行为。有这种倾向的不止罗琴科一人。在1920年3月的日记中,斯蒂潘诺娃注意到近期出现了一批从事“实验—分析”工作的艺术家——除了罗琴科,他们还包括伊甘森、弗拉基米尔和乔治·斯登伯格兄弟(Vladimir and Georgii Stenberg),还有康斯坦丁·梅度涅斯基(Konstantin Medunetsky)(也就是后来的构成主义者们),他们“想要在未来把艺术从绘画文化中解放出来。”[50]

图 11 《黑上黑》,布面油画,105 x 70.5 厘米 , 1918 年

尽管康定斯基和罗琴科都致力于建立一种强调艺术创作过程因素的博物馆实践,他们理由却各不相同。康定斯基着迷于构成为艺术表现带来的可能性,希望梳理其历史谱系,罗琴科则认为博物馆应该将制作性作为艺术的根本主题来强调。因此,罗琴科实验和技术博物馆的大胆构思在规模和媒介上都远远超出了美术部之前的设想,即在馆里开辟一个小“展区”展示“绘画中的实验技术”(eksperimetnal’noi tekhniki zhivopisi)。[51]尽管康定斯基同意博物馆应该搜集“纯粹的”形式实验(“搜集所有原材料——也就是材质——处理的基础和重要的实验”),但他坚持这种搜集工作的目的是学习(而非展览)。为绘画实验技术展区征集作品的工作始于1920年2月,恰好就在罗琴科上任前后。收藏的第一件作品是伊甘森的空间构成,随后是罗琴科和斯登伯格兄弟的作品。[52]但康定斯基急于将实证科学应用到艺术的领域中。在他看来,这些实验艺术作品的价值仅仅在于纠正过去对俄罗斯艺术中形式问题的忽略。他认为这些作品算不上完满意义的艺术作品,因为它们的形式并未“传达绘画的内容。”[53]

相对而言,罗琴科试图将博物馆中所谓的纯实验艺术展区扩展为一个独立的实验技术博物馆,里面的气氛将“像实验室里的尸体那样冰冷......像数学公式那样枯燥......像分析师那样绝对而冷酷地客观”,同时“所有的一切(都将)被发明、分解、测量、解构、计算、思考,缩减为纯粹的公式。”[54]在一篇名为《一切都是实验》(1920年10月)的相关文本中,罗琴科宣布彻底废除传统学科中对实验和艺术品的区分,宣布他所有作品都是“实验”。[55]这是他为参加第十九届全国美展——康定斯基也参加了这个展览——的50多件非具象绘画和空间装置作品撰写的说明文字,在展览期间被贴在墙上。通过《一切都是实验》等几篇宣言,罗琴科宣布他“厌恶(康定斯基式的)情感,”并且和自己之前的导师分道扬镳。在同一月,罗琴科和斯蒂潘诺娃从康定斯基的公寓中搬出,住进博物馆局的宿舍里。[56]康罗两人的分道扬镳其实很早有所体现。据斯蒂潘诺娃——她自1920年10月开始在博物馆局工作——回忆,罗琴科早在1920年1月(康定斯基讨论绘画文化博物馆的论文刚刚发表,而罗琴科一个月后就成为博物馆局的局长)就意识到,架上绘画已经走到尽头,必须“在帆布和画笔之外”为艺术创作寻找新的媒介和方法。斯蒂潘诺娃认为,正是这种想法使罗琴科认定有必要建立实验技术博物馆,以便展示新的颜料(珐琅和金属)、新的工具(滚筒而非画笔)、新的方法(直线而非自由线描),以及建构而非雕刻或塑造的雕塑创作手法。

康定斯基和罗琴科两人博物馆方案的差异——前者认为博物馆应该展示艺术构成的历史,后者认为博物馆应该支持艺术实验——也体现在两人对展陈方式的处理上。尽管到目前为止尚未发现绘画文化博物馆的照片,[58]但斯蒂潘诺娃的日记中记录了博物馆陈列的相关信息,我们从中能够推断出康定斯基和罗琴科的分歧如何体现在实践中。莫斯科博物馆的陈列在1920年5月底和6月初最终完成,两人的分歧就显而易见了。斯蒂潘诺娃回忆到,两人唯一的共同点是放弃在单个空间中展示艺术家全部作品的传统做法。除此之外,他们的展陈布置处处不同。

斯蒂潘诺娃记录到,康定斯基和画家罗伯特·法尔克(RobertFal’k)在布置一个展厅时“未遵循任何规则”,仅仅“凭感觉”工作。最后出来的效果有点像“绘画的构成”。她承认“效果不错”,“但过于感性”。斯蒂潘诺娃将康定斯基的展陈方式称为调和法,其主要的目的是让展出的艺术品取得令人愉悦的总体效果。罗琴科的布置方式在斯蒂潘诺娃看来则完全不同,完全是“体系化”的:“在一开始他脑海中就形成(整个)展厅陈列的线索(nit’)。”这个线索正就是质地。画家V·F·佛朗克里(V.F. Franketti)评论说,罗琴科的展厅陈列“很说明问题”。斯蒂潘诺娃认为,罗琴科展厅布置的指导原则参考了沃洪卡大街画廊残存的陈列。[59]

不管斯蒂潘诺娃对康定斯基展厅布置的描述是否带有几分戏谑,但可以肯定的是,由于绘画文化博物馆将收藏范围限定为近期的俄罗斯艺术品,康定斯基提出的博物馆模式——博物馆应该展示目的论的绘画史叙事,其最终形态是艺术家的《构成》系列——受到很大限制。罗琴科尽管同样希望绘画文化博物馆的运作能帮助传递自己的艺术理想,但他提出的方案切断了博物馆和历史的基本联系。通过给博物馆指定一项全新的功能——成为“最新形式”的非历史的实验室,在其中艺术生产成为艺术的主题——罗琴科不仅消解了康定斯基对艺术品的表现功能的坚持,也取消了他对艺术历史问题的考虑。因此,罗琴科的实验博物馆模式重复了马列维奇最初回应美术部博物馆方案的基本精神,尽管措辞有所区别。美术部在约一年前召开的彼得格勒会议上提出了博物馆方案。

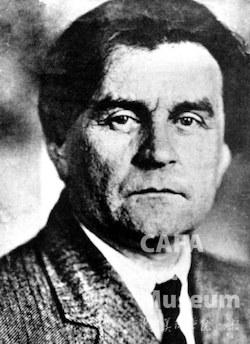

马列维奇(图12)参加了整个会议,并在《公社艺术》上发表文章抗议美术部的博物馆方案过分偏重创造的历史,要求建立“世界范围内创新和制造装置的实验室。”[60]因此,尽管马列维奇建议将博物馆重组为实验室,从而成为拓展博物馆观念界限的第一人,但他的年轻对手罗琴科及其群体却首次试图将这个概念落实到实践中。

图 12 卡济米尔·马列维奇

实验的终结

1920年11月,康定斯基辞去了绘画文化博物馆馆长的职务,转而任职于新成立的俄罗斯艺术科学院。博物馆的管辖权转移到博物馆局,罗琴科被任命为新的馆长。[61]尽管罗琴科实验技术博物馆的构思对他的博物馆管理工作产生影响,但这个构思最终未能在他设想的规模上实现。1920年11月,罗琴科和他的同事不得不接受这一现实:整个博物馆中只有一个展厅可供他们使用,而且连这个唯一的展厅似乎都很难保留。[62这]个展厅展示的作品包括塔特林的浮雕建构、罗琴科的黑调《质地》系列绘画、康斯坦丁·梅度涅斯基的空间构造,以及弗拉基米尔·斯登伯格名为《白色圆圈》的绘画。[63]

在这个展厅中,罗琴科和他那些后来成为构成主义者的朋友们试图废除展厅是沉思和感官愉悦的空间的传统观念,以便将观众和观看行为的关系转变为创造者和生产行为那种关系。为了理解艺术家实验的观念轨迹,观众必须采用“分析的方法”。按斯蒂潘诺娃的解释,这个方法不是基于沉思,而是基于“实验性认知”、“积极思考”和“实验行为”。[64]实验艺术家们不是为了消除消费,而是为了将消费从休闲和沉思的领域拯救出来,重新置于劳动的领域中。这也就预示了一种新的关系:消费不再像之前那样被视为一种攫夺,被重新理解为积极和革命的主体进行的感性活动。换言之,艺术消费被重新理论化为艺术生产的镜像,也就对赫列勃尼科夫式的二元对立提出了质疑。

未来主义博物馆学在这条探索积极消费模式的道路上前进,其最终结论在斯蒂潘诺娃(图13)为1921年9月特威斯卡耶(Tverskaia)诗人联盟举行的群展——也就是“5×5=25”展——的图录所撰写的文本中得到阐述:“艺术家在创造工作中的思考方式是构成。技术和工业提出了艺术是积极工作而非沉思美术的命题。艺术品作为一件独一无二的物品的“神圣”价值被摧毁。作为这种独一无二物品的存放场所,博物馆变成了文献库。”[65]

图 13 斯蒂潘诺娃

这篇少有人知的文章提出灵韵丧失的问题——艺术品作为一件独一无二的物品的“神圣”价值被摧毁,它和本雅明那篇著名的《艺术品》一文之间的关系首先由H·D·布赫洛(H.D. Buchloh)在1984年发现。[66]本雅明定义“灵韵”为“拉开距离后产生的独特现象”,观者和被凝视之物之间的、“不管有多小的”距离或分隔,一种源于艺术品根植于传统的(“艺术品的独特性和它自身传统的事实密不可分”[67])、心理上的无法接近或权威感。实验主义者们试图克服的正是这种距离感,他们的方法是将一种传统上被动、沉思的凝视替换为积极、建设性的观看。因此斯蒂潘诺娃的思考是对艺术品的独特性和观察行为本身的双重去魅。

在斯蒂潘诺娃看来,当艺术品的灵韵被破坏,和观众的“距离感”消失,就失去使人着迷、引人入胜的力量。而博物馆作为艺术品的存放场所,也就不再令人着魔。博物馆成为多余之物,成为文献库,成为存放生命早已终结之物的场所。斯蒂潘诺娃似乎认为,除了罗琴科早些时候批判的艺术—历史博物馆以外,其他所有博物馆——包括鼓励艺术实验的博物馆在内——本质上都是文献库。尽管人们可以解读斯蒂潘诺娃的宣言,从中发现她将未来博物馆视为文献库——因此或许其中包含了一种初步的体制批判(“《从质地到叙事志》”90–2)——这个诠释有赖于将实验性的“积极消费”模式和“作为文献库的博物馆”结合起来,但在我看来斯蒂潘诺娃的文本并未对此进行解释。因此,对斯蒂潘诺娃来说博物馆的档案馆属性是非常负面的。正是因为这一点,博物馆现在成为毫不重要的陈年遗迹。尽管斯蒂潘诺娃在她简短的前言中并未明确提到任何博物馆,但在我看来,莫斯科的绘画文化博物馆肯定具有上述文献库博物馆的属性。这至少有如下两个原因:

第一个原因涉及绘画文化博物馆在“5×5=25”展览期间发生的事情。1921年7月,人教委关闭了博物馆,人们不得不将藏品装箱,等待找到新的场所。博物馆的关闭和搬迁似乎主要是由于1921年人教委内部重组,但博物馆局在同年5月也受到国家有关部门(Rabkrin)充满敌意的审计。[68]上述种种事件对罗琴科和斯蒂潘诺娃造成巨大的打击,因为两人已经为博物馆投入了巨大的心血。尽管直到1922年3月罗琴科仍然担任博物馆的馆长,他和斯蒂潘诺娃似乎在1921年8月之后就拒绝参与任何管理工作。[69]在“5×5=25”展览期间,博物馆的藏品都被打包放置,其未来也一片渺茫。

斯蒂潘诺娃在1921年9月对博物馆问题的重新思考还有一个更加重要的原因,也就是构成主义阵营内部发生剧烈变化。在1921年夏秋之际,构成主义者们对他们贬称为“架上主义”(这是指代绘画和雕塑的新的贬义词)的艺术日益不满。大家都知道,在1921年11月,构成主义者集体抛弃了架上主义,并将他们前些年的艺术实验也归入其类。同时,为了进一步明确抛弃美学、拥抱真实的新方向,他们宣布将构成主义转化为一种生产的艺术(也即生产主义productivism),将所有精力投入到日常生活的设计中。“5×5=25”展览是这个重大转型的关键一步。尽管斯蒂潘诺娃的理论思考比她的艺术创作超前(她展出的仍然是具象绘画),但罗琴科的参展作品中有三件单色画《纯红色》、《纯黄色》和《纯蓝色》。

对构成主义者来说,罗琴科的单色画意味着美术史的终结。美术史出现于18世纪,它源于美学的诞生和与艺术从宗教独立出来,但现在它已经终结。批评家和构成主义倡导者尼古拉·特拉布金(Nikolai Tarabukin)认为,这不光因为其内部动力(它对绘画不可化简的物质性的内向追求)已经衰竭,其外部动力也已消失殆尽:“俄罗斯社会结构的民主化”消灭了有闲阶级,而后者自16世纪以来一直是架上绘画的最大的赞助人。在理论界看来,构成主义者对生产的集体呼唤并非标志着另一个美学运动的开始,而是预示着一个全新的文化阶段的到来。在此阶段,新的“普通观众”(massovyi zritel’)将取代以前的“有闲阶级消费者”(klassogo potrebitelia),成为文化服务的对象。[70]这个转化对罗琴科和斯蒂潘诺娃的博物馆计划带来了直接后果。他们曾在理论中将博物馆视为一个实验室(在这个场所中,生产和消费都是积极的,而非被动的),这在绘画文化博物馆中展示实验技术的独立展厅得到部分实现。而在1922年他们完全抛弃了这种博物馆观念,转而推崇工厂车间,随后是设计师的工作室,最终是暗室。

从1922年以来,建构主义者不再鼓吹对架上艺术的积极消费,转而提倡日常生活中(bytovoi)的消费,把日常生活和美学与哲学沉思(zhivoi)对立起来。byt“凝滞的粘性”——日常生活里积累起来的陈规和惯性——也就不该继续被压抑,而应被完全激活,方法就是为日常生活的环境和日常使用的物品重新注入生机。例如,罗琴科的工人俱乐部设计方案将无产阶级的休闲重塑为积极、主动、充满宣传的活动。[71]该方案在1925年巴黎国际装饰艺术及现代工艺博览会上展出。莫斯科的构成主义者放弃了把博物馆空间改造为艺术实验室的雄心,但他们同代的主要竞争者艾尔·李希茨基(El Lissitzky)则继续朝这方面的努力。他1926年在德累斯顿和1927至1928年汉诺威展出的Demonstrationsrä ume体现了这种努力:如果常规展览模式使观众“产生......某种惰性”,李希茨基写到,“(我的)展览则要唤醒人的主动性”。[72]

尾声

在康定斯基和构成主义者们离开后,绘画文化博物馆的最终命运是什么?1921年12月,康定斯基代表俄罗斯艺术科学院前往魏玛包豪斯参加文化活动,之后再也没返回俄罗斯。斯蒂潘诺娃和李波夫·波波娃(Liubov Popova)在第一国营纺织印刷厂(之前的Tsindel’)从事纺织生产工作,伊甘森在克拉森伊·普洛卡契克(Krasnyi Prokatchik)从事工具设计工作,罗琴科的工作之一是在国家农业产品信托Mossel’prom从事设计工作。同时,在装箱存放近一年后,绘画文化博物馆的藏品直到1922年4月才重新陈列。新馆位于普瓦斯卡耶大街,空间很小。新馆长彼得·维尔廉姆斯(PetrVil’iams)是中间派画家,他提倡架上绘画,而这正是构成主义者在1921年秋天反对的。为筹措资金,他甚至考虑出售博物馆收藏的空间构成作品,因为他认为绘画文化博物馆不应该收藏这些作品。[73]1924年,博物馆搬迁到之前弗拉德斯腾卡的斯得伽洛夫(Stroganov)学院,[74]并持续到1928年,之后它被并入特里契科夫(Tretyakov)美术馆,先作为后者的分馆,之后被缩减为一个部门,最终于1929年彻底废止。特里契科夫美术馆的管理者认为绘画文化博物馆中“值得保留”的部分(如康定斯基的抽象构成作品)随后被并入其收藏,剩下作品(如构成主义者的实验技术作品)或被出售,或被“处理”。

但俄国当代艺术博物馆的故事还继续发展着。在1927至1928年的冬天,阿尔弗雷德·巴尔——他后来成为纽约现代艺术博物馆首任馆长——在莫斯科和列宁格勒待了两个月,考察当地艺术的最新发展。在日记中,巴尔记录了探访莫斯科弗拉德斯腾卡绘画文化博物馆的经历,他在那里“发现了最棒的俄罗斯二十世纪艺术藏品,远比特里契科夫美术馆的藏品好......馆里密密麻麻地陈列着立体派、立体—未来主义和至上主义作品,还有后表现主义作品。”[75]两天后,他造访了罗琴科和斯蒂潘诺娃的工作室。巴尔记录,在交谈时罗琴科“口气生硬,坚称对过去的事儿已经没有兴趣,也记不起来具体作品的创作时间......(但他)还是很得意在1922年对绘画进行了致命一击(原文如此)。”对此,巴尔在日记中得意地反驳说新一代俄罗斯架上画家在1922年以来“迅速发展”(“《俄国日记》”125),因此罗琴科绘画终结的宣判——即构成主义者转到工业生产领域,采用机械复制和集中分配的技术——也就失去了历史重要性。[76]

巴尔晚期的日记中有一篇记录了他参观列宁格勒的俄罗斯博物馆的经历。在1926年夏天,约500件彼得格勒艺术文化博物馆的藏品被转移到俄罗斯博物馆。馆长普宁——“他或许是俄罗斯最好的现代艺术批评家。”巴尔如此评价——领着巴尔参观了当时称为新艺术部的现代艺术展厅。里面陈列的作品并不多(约50件),但都经过精挑细选——“在美国只有邓肯·飞利浦(Duncan Phillips)的收藏可以媲美”(“《俄国日记》”136)。在美术馆处理掉莫斯科绘画文化博物馆藏品的1929年,巴尔在纽约现代艺术博物馆的建立中扮演了关键角色。在描述未来主义博物馆实践和巴尔的博物馆观念之间的谱系联系之前,首先需要研究前者在1919年到1929年间的历时发展。作为结尾,在这里仅需指出,巴尔1928年在俄罗斯博物馆中看到的收藏形式和罗琴科等人在十月革命之后倡导的博物馆计划——博物馆应该展示充满生机的艺术形式和实验,激发观众,进而建构一种全新的和革命的主体性——已经没什么关系了。

(作者:玛利亚·高夫,美国哈佛大学艺术史与建筑史系教授)

原文发表于《大学与美术馆》总第五期

_________________________________________

1 布莱恩·奧多尔蒂:《导言》,载于《危机中的博物馆》,布莱恩·奧多尔蒂编,纽约:George Braziller出版社,1972年,第4页。本文较早版本发表于密尔沃基威斯康辛大学20世纪研究中心1998年主办的“公共展览”研讨会上。感谢该研讨会的组织者莱斯利·贝拉旺斯和马瑞纳·德·明迪奥娜,以及所有的参会人员。特别感谢道格·阿瑟福德,赫伯特·布劳,简·盖洛普,罗塞娜·马可齐和玛西亚·塔克提出的问题和意见,以及斯蒂芬·J·坎贝尔对修订文本的阅读。

2 在全国范围内建立当代艺术博物馆......在国内建立新艺术展览运动阵线......在莫斯科建立当代艺术中央博物馆。”卡济米尔·马列维奇,《我们的任务》,载于《美术》,第一期(1919年),第27页。

3 蒂姆·J·克拉克:《上帝不倒》,载于《再见理想:现代主义历史篇章》(康涅狄格州纽黑文:耶鲁大学出版社,1999年),第245页。

4 俄国国家文学和艺术文献,f.665,op.1,d.6,l.89.

5 瓦尔瓦拉•斯蒂潘诺娃日记(1920年6月2日),载于《人无奇迹无法生活:书信、诗意体验和画家笔记》(莫斯科:Izd-voSfera出版社,1999年),第119页。

6 人民教育委员会美术部,《参考》(莫斯科,美术部,1920年),第121页。也请参见伊万·玛撒编:《苏联艺术15年:原始档案》(莫斯科和列宁格勒:Ogiz-Izogiz出版社,1933年),第102页。

7 瓦西里·康定斯基:《绘画文化博物馆》,载于《艺术与生活》,第2期(1920年1月和2月合刊),第18页。由彼特·维果翻译为《绘画艺术博物馆》,载于彼特·维果和肯尼斯·林赛编,《康定斯基论艺术全集》(波士顿:G.K.Hall出版社,1992年)第一册第443页。

8 亚历山大·罗琴科:《艺术家—无产阶级》(1918年4月11日),载于O·V·梅里科夫和V·I·施岑尼科夫编,《面向未来的体验》(莫斯科:Grant”出版社,1996年),第63页。除非单独注明,所有引文都为我自己翻译。

9 亚历山大•罗琴科:《报告》,1921年6月7日,打印稿;俄罗斯联邦国家档案,f.2306,op.23,d.180,l.28;斜体原文就有。

10 玛撒编:《苏联艺术15年:原始档案》,第102页。

11 目前还没有对莫斯科绘画文化博物馆的详尽历史研究。目前的讨论都是建立在零散的档案和一手材料的基础上。这些材料包括会议记录、论战的论文、日记和当时的导览手册。在过去几十年里,斯威特拉娜·扎番诺娃一直在研究莫斯科送往各地的当代艺术品的命运,见《绘画文化博物馆的标准》,载于《伟大的乌托邦:俄国和苏联的前卫艺术,1915至1932年》(纽约:古根海姆美术馆,1992年),第474至481页;以及《现代艺术传播的政治学:绘画文化博物馆》,载于《俄国前卫艺术:俄罗斯博物馆中的伟大作品,1915至1925年》(南特:南特艺术博物馆,1993年),第51至61页。最近有两篇对彼得格勒博物馆的研究论文:艾琳娜·卡拉斯科等:《博物馆中的博物馆:博物馆收藏中的俄罗斯前卫艺术》(圣彼得堡:俄罗斯国立博物馆,1998年),以及詹妮弗·卡恩:《尼古拉·普宁和俄国前卫博物馆实践,1917至1932年》(博士论文,南加利福尼亚大学,1999年)。

12 见吉耶夫·拉康伯,《导言》,载于《1874年的卢森堡博物馆》(巴黎:国立博物馆群,1974年),第7至11页。

13 例如,可以参见约瑟夫·斯科尼克,《俄罗斯当代绘画博物馆》,载于《青年联盟》第一期(1912年4月刊),第18至20页;由塔提亚娜·施密特译,载于安娜·卡非茨基编,《俄罗斯前卫艺术1910至1930年:G·科斯塔吉斯收藏》(雅典:国家画廊和AlexandrosSoutzos博物馆,1995年),第2册:第455至456页。

14 A·康格·古德耶尔,《创新的艺术》(1931年12月),引用在阿尔弗雷德·H·巴尔《绘画和雕塑收藏年鉴》,载于《现代艺术博物馆的绘画和雕塑,1929至1967年》(纽约:现代艺术博物馆,1977年),第622页。

15 对于该问题的讨论,请见:谢拉·费茨帕特里克,《启蒙委员会:苏联的教育组织和卢那察尔斯基管理下的艺术,1917年10月至1921年》(剑桥:剑桥大学出版社,1970年),第110至129页;赫伯特斯·嘉斯纳,《构成主义者:现代化进程中的现代主义艺术》,载于《伟大的乌托邦》,第299至308页。

16 原文是:“将银河系分割为创造者的银河系和消费者的银河系。”维利米尔·赫列勃尼科夫等:《火星人的胜利》(莫斯科:Liren’出版社,1916年),由安娜·劳顿和赫伯特·伊格尔翻译;《火星人的胜利》,载于安娜·劳顿编:《从宣言看俄国未来主义,1912年至1928年》(纽约州伊萨卡:康奈尔大学出版社,1988年),第104页。

17 卡恩:《尼古拉·普宁和俄国前卫博物馆实践,1917至1932年》

18 尼古拉·普宁:《左—右》,载于《公社艺术》,第3期(1918年12月22日刊),第1页。

19 《公社艺术》,第19期(1919年4月13日刊),第1页。论《公社艺术》被强制停刊,见费茨帕特里克:《启蒙委员会:苏联的教育组织和卢那察尔斯基管理下的艺术,1917年10月至1921年》,第125至126页。

20 谢尔盖•特雷杰科夫:《从何处来,到何处去?(未来主义的观点)》,载于《左派》,第1期(1932年3月刊),译文载于劳顿编:《从宣言看俄国未来主义,1912年至1928年》,第207页。

21 罗曼·雅各布森:《论浪费了诗才的一代人》,载于罗曼·雅各布森和D·斯维塔波克-米尔斯基,《马雅可夫斯基之死》(柏林:Petropolis出版社,1931年),由爱德华·J·布朗翻译,载于罗曼·雅各布森著,克里斯蒂娜·勃莫斯卡和斯蒂芬·鲁迪编:《语言和文学》(马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,1987年),第277至279页。

22 见亚历山大·弗雷克:《存在》,载于《俄国文学》第1期(1986年1月刊),第1至13页。

23 大卫·伯里克、亚历山大·克鲁岑尼克、弗拉基米尔·马雅可夫斯基和维克多·赫列勃尼科夫:《扇大众品位的耳光》(1912年)。译文载于劳顿编:《从宣言看俄国未来主义,1912年至1928年》,第51至52页。

24 罗琴科:《论至上主义宣言和抽象主义者》(1919年),载于《艺术家—无产阶级》,第67页。

25 菲尼克斯·赛隆:《大收藏家之伊万·莫罗佐夫》,载于《艺术生活新闻》,第12期(1919年5月15日刊),第330页。

26 大卫·斯迪伦伯格:《人民艺术委员会工作汇报》,载于《视觉艺术》第1期(1919年刊),第51至52页。

27 《美术与艺术工业部关于博物馆原则的宣言,由部门主管在1919年2月7日大会上提交》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日)。笔者动笔以来,艾琳娜·卡拉斯科搜集并复印了多份本文使用过的引文,以及《博物馆中的博物馆》第351至400页中的第一手材料。

28 参见《美术部在1919年2月11日博物馆大会上的报告》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日),第4页。

29 《美术与艺术工业部关于博物馆原则的宣言》,第1页;以及在《美术部在1919年2月11日博物馆大会上的报告》的又一次阐述,第4页。

30 《美术与艺术工业部关于博物馆原则的宣言》,第1页;《美术部在1919年2月11日博物馆大会上的报告》,第4页。尽管该宣言将博物馆命名为“创造的艺术文化博物馆”,我采用的是所有其他会议文献的名称“艺术文化博物馆”。

31 《美术部在1919年2月11日博物馆大会上的报告》,第4页。

32 A·A·米勒,引用于《驳O·M·布雷克,N·N·普宁和V·A·格列琴科》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日),第4页。

33 《美术与艺术工业部关于博物馆原则的宣言》,第1页。

34 《美术与艺术产业部对艺术文化的立场》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日),第4页。

35 卢那察尔斯基:《卢那察尔斯基的发言》,见《博物馆大会》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日),第3页。

36 卢那察尔斯基:《卢那察尔斯基的发言》,见《博物馆大会》,载于《公社艺术》第11期(1919年2月16日),第3页。为启蒙无产阶级,14个小型“无产阶级博物馆”在莫斯科的偏远地区建立(其中只有一个馆——位于收藏家I·S·伊撒赞洛夫的故居中——展示当代艺术)。同时在靠近主要工厂的地区建立了不少“超级博物馆”,以便工人下班后能前往参观。(见扎番诺娃:《绘画文化博物馆的标准》,第475至476页)

37 《驳O·M·布雷克,N·N·普宁和V·A·格列琴科》,第4页。

38 《参考》,第119页。

39 俄罗斯联邦国家档案,f.2306,op.23,d.180,l.26,和d.90,l.128;俄国国家文学和艺术文献,f.665,op.1,d.6,l.24.

40 道格拉斯·克林普:《博物馆废墟上》(马萨诸塞州剑桥:麻省理工学院出版社,1993年),第301至302页;也见于291至293页。

41 伊夫-艾伦·博伊斯:《苏珊·史密斯的考古学》(纽约:MargareteRoeder画廊,1989年),第6页。

42 《美术与艺术产业部对艺术文化的立场》,第4页。

43 《绘画文化博物馆》,第18页;《康定斯基论艺术全集》第一册,第437页。也可见《美术与艺术产业部对艺术文化的立场》,第4页。

44 “(从古至今)所有艺术都试图解决一个问题——构成,被(19世纪中期的)物质主义—现实主义的追求所遮蔽:绘画构成需要从自然中分离出来。没有(构成)这重要的基础,绘画不再是自治的表现艺术形式,而成为再现的艺术:画家的所有技能都是为了再现,用一种最机械的方式将自然现象呈现出来。”《绘画文化博物馆》,第19页;《康定斯基论艺术全集》,第1册,第440至441页。

45 斯蒂潘诺娃,日记(1920年1月7日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第93页。

46 亚历山大•罗琴科:《关于博物馆局:美术部领导会报告》,见《艺术家—无产阶级》,第98至101页。

47 亚历山大•罗琴科:《关于博物馆局:美术部领导会报告》,见《艺术家—无产阶级》,第98至101页。

48 亚历山大•罗琴科:《论实验艺术博物馆》,日记(1920年6月15日),见《艺术家—无产阶级》,第84页。

49 见尼古拉•特拉布金:《绘画的理论经验》(莫斯科:Vserossiiskiiproletkul’t出版社,1923年),第33页。

50 斯蒂潘诺娃,日记(1920年3月5日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第106页。

51 《绘画文化博物馆》,第19页;《康定斯基论艺术全集》,第1册,第440页。

52 俄国国家文学和艺术文献f.665,op.1,d.11,ll.3,10.

53 《绘画文化博物馆》,第19至20页;《康定斯基论艺术全集》,第1册,第441至442页。有关康定斯基对于实证哲学入侵的焦虑,见他的《艺术文化机构》(1920年),约翰·波特翻译,载于维果和林赛编,《康定斯基全集》,第1册,第470页至471页。

54 罗琴科:《论实验艺术博物馆》,第84页至85页。

55 罗琴科:《所有的实验》(1920年),载于《艺术家—无产阶级》,第92页。

56 斯蒂潘诺娃,日记(1920年10月23日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第137页。

57 斯蒂潘诺娃,日记(1920年1月12日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第96页。

58 斯威特拉娜·扎番诺娃发表的唯一一张照片记录了博物馆局的(而非绘画文化博物馆)的工作情况。照片显示,墙上挂满了准备从莫斯科运往Panza市的绘画作品。见扎番诺娃《绘画文化博物馆的标准》,第474页。

59 斯蒂潘诺娃,日记(1920年6月2日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第119页至120页。

60 “我不认为我们有必要为这些财富建立一座石棺,供人朝圣的麦加圣地......任何过往艺术品的收藏都是有害的......我们不能让我们的机构成为过去艺术的平台。我们的任务永远是朝新艺术努力。我们不能生活在博物馆中......我们不能收集那些过往的艺术品,而必须组织世界范围内创新和创造机制的实验室,以此鼓励艺术家创造全新的形式,而不是对物体的死板再现。让那些保守分子带着他们的收藏去乡下吧,前往他们鲁本斯和艾尔·格列柯作品的放荡之屋。而我们则用工字梁、电和灿烂的色彩创作新的艺术。”马列维奇:《论博物馆》,载于《公社艺术》第12期(1919年2月23日),第3页。

61 见俄国国家文学和艺术文献,f.665,op.1,d.15,l.27。康定斯基继续担任绘画文化美术馆的“学术顾问”(尽管罗琴科咬牙切齿地埋怨他每周只来工作一两次);见俄罗斯联邦国家档案f.2306,op.23,d.180,l.27。

62 见俄国国家文学和艺术文献,f.665,op.1,d.6,ll.210,211.

63 俄国国家文学和艺术文献,665,op.1,d.6,l.207.

64 斯蒂潘诺娃:《论构成主义》(1921年),温蒂·萨尔蒙翻译,载于亚历山大·拉弗伦特夫:《瓦尔瓦拉·斯蒂潘诺娃作品全集》,约翰·鲍尔特编

(马萨诸塞州剑桥:麻省理工学院出版社,1988年),第173至174页。

65 《5X5=25画展》(莫斯科:KlubVSP,1921年)

66 瓦尔特·本雅明:《机械复制时代的艺术》(1936年),载于汉娜·阿伦特编:《启示》,哈利·左恩翻译(纽约:Schocken出版社,1969年),第217至51页。本杰明·H·D·布赫洛:《从质地到叙事志》,载于《十月》第30期(1984年秋季刊),第90至91页。

67 瓦尔特·本雅明:《机械复制时代的艺术》,第222至223页。也请参见迈克·W·杰宁斯:《辩证的图像:瓦尔特·本雅明的文学批判理论》(纽约州伊萨卡:康奈尔大学出版社,1987年),第168至169页。

68 俄罗斯联邦国家档案,f.2306,op.23,d.180,ll.24–8。

69 斯蒂潘诺娃,日记(1921年8月23日),载于《斯蒂潘诺娃日记》,第150页;俄国国家文学和艺术文献,f.664,op.1,d.1,l.130。

70 尼古拉·特拉布金:《从架上绘画到机械》(莫斯科:Rabotnikprosveshcheniia,1923年),第16页。

71 参见李·迪克曼:《展览室》,载于玛格达琳娜·达布朗斯基、李·迪克曼和彼得·格拉西著:《亚历山大·罗琴科》(纽约:现代艺术博物馆出版社,1998年),第72至78页。

72 艾尔·李希茨基:《展览室》,载于索菲·李希茨基-库帕斯《艾尔·李希茨基:生平,书信和文本》(纽约:ThamesandHudson出版社,1980年)。也可参见玛利亚·高夫:《构成主义的迷失:艾尔·李希茨基的梦想和汉诺威Demonstrationsräume》,载于南希·佩罗夫和布莱恩·里德编:《李希茨基:维捷布斯克,柏林,莫斯科》(洛杉矶:盖提研究所,2003年),第77页至125页。

73 俄国国家文学和艺术文献,f.664,op.1,d.4,l.114;以及d.11,l.192。

74 彼得·佩索夫在他1925年为莫斯科的博物馆撰写的导览手册中描述了绘画文化博物馆位于弗拉德斯腾卡的情况,见《莫斯科的美术博物馆:指南》(莫斯科和列宁格勒:Gos.Izd-vo,1925年)。第81至88页。

75 阿尔弗雷德·巴尔:《俄国日记》,载于艾琳·桑德勒和艾米·纽曼编:《定义现代艺术:阿尔弗雷德·巴尔选集》(纽约:Abrams出版社,1986年)。

76 关于巴尔对这个断裂的认识的矛盾性,见《从质地到叙事志》,第83至85页。