谈谈我的创作道路:从漫画到中国画

我开始是漫画的,有十年的漫画生活,从1928年到1938年,由北伐到抗日战争,这个阶段我是单纯从事漫画创作的。由于从事漫画创作,所以也形成了一个特点,即无论对什么生活,我都感兴趣。因为要解决漫画的题材内容,天天要制造一些笑话,需要拼命去发现社会中的一些矛盾,一天到晚神经很紧张,常常晚上睡不着觉,因为明天要交稿了,而这个题材还没有找到,很紧张,这样的生活也决定了以后我的脑子活动比较快,时时刻刻在转,思考问题。后来对于中国画创作也有点好处,在画中国画时,也得找题材,而找题材中间,总要想如何才能不跟人家雷同,有自己的特点。

我一直记住杜甫的一句话:“语不惊人死不休”,人家画过的东西我不想画,对于随大流、炒冷饭的那些画我是反感的。

有人说:你既然有这种指导思想,那么你画舞台生活是否也是由于这个原因呢?不是。我画舞台人物并不是人家没画过,我要去画,而是与自己的生活有关系。我的家庭有好几个人是跳舞的。我生活在这样的圈子里,对这方面的生活感兴趣。

我画舞蹈,画戏剧,后来自己形成一种理论,即我所表现的生活是舞台的生活。而舞台上的形象是编剧、导演和演员从生活中直接提炼出来的。我再从这些已经提炼出来的艺术形象进行再创造,成为我笔下的绘画形象,我的生活对象是舞台、演员、戏与舞,是从间接生活中再提炼,成为另一种艺术形式。

在从前,我不敢说这个话,初画舞蹈时总是要解释一下,说我这个东西有根据的,有来源、有传统的,不是天上掉下来的。总要提到:画戏么,民间年画从清末以来就有这个传统。舞与戏一个东西。一定要说自己这种创作有凭有据,有根源实际不是那样,而是我的生活所决定的。当然也不能否认传统艺术对我的影响,如敦煌壁画中的舞蹈。民间年画中的戏,但决定的因素是我自己喜欢这个东西。

解放初期,我走过一段图解式的弯路,画插图,处处受原著的拘束,唯恐一个形象,或一个场面、一个细节离不开原著。《子夜》第一稿在画的时候,指导思想就是怎么来图解矛盾小说的内容,图解茅盾所创造的人物。但总感到不满意,因为图解做不到很准确。所以1977年《子夜》再出版时,我决心重画其中一半分插图,我极力想摆脱“图解式”。插图本身应当有画者自己的部造,当然又不能离开原著。

还有其它一些走弯路的例子,如我也画过一些大题材,如《中华民族大团结》(中央美术馆收藏)是我解放后最早的一幅画,是从概念出发的。《北平和平解故》(中国革命历史博物馆收藏),比较有些感受,但还从形式出发的。两幅画都是从上面分配下来的创作任务,的确下了很大工夫,表达了我的政治热情。从整个创作过程讲,也有些图解式的倾向。《大团结》的构思是政治概念的形象化,《北平和平解放》虽有感性的东西,但也不过是把自己眼见得东西采取民间年画形式画出来,和新闻报道有点相似。

用画家的眼睛看生活

“用画家的感情看生活”这句话我早在美院中国画系带学生下乡时,就提出来了。下乡时要与农民同吃、同住、同劳动,使自己的思想劳动人民化,假如戴画家的眼睛去看生活,改造的目的就达到不同。所以尽管那么讲了,还是觉得有问题。

现在回过头来看一看,用现在的语言讲,这就是个深入生活中的形象思维问题。用一句成语为例,中国画里常常提到画画要有腹稿,有“胸有成竹”,这个“竹”是从哪里来的?我觉得这个“竹”是感情与理性的结合,在形象思维中间,感性部分与理性部分的结合。我把它称作形象的感性与形象的理性的结合,光有感性不行。这个竹子不成熟,没有画家自己的东西,光有理性也不行,干巴巴的,还是两者结合。所以,有些人说,艺术家先强调形象思维,把逻辑思维忘了,实际上不是这样。想象思维要与逻辑思维结合在一块,感情与理性要结合在一块,画家创作艺术形象时,如果自身对社会认识得很肤浅,他所创造的形象就不能感动人,就会很表面。所以没有逻辑思维是不行的。

现在想起来我画的舞蹈,里边有理性的东西,否则我不能把舞蹈的动作、姿态、表情抠得比较紧:如果没有感情的东西,就不能生动,也不能那么准确。这是我画舞蹈题材的一些体会。

中国画发展的几个问题

首先要解决中国画造型特点的问题。我觉得中国画创造的特点是用线条造型。而这个线条的造型与笔墨的训练结合在起。我现在主张:学中国画要学造型,同时要学会笔墨。使造型能力与使用笔墨的能力平衡起来,取得一致。这两者过去是相互脱离的,过去中国画系的课程排列,首先是素描,素描光是训练人物造型,等画了相当程度之后,再来临摹一些古的或今的作品,再学花鸟山水,从中学点墨。现在我是主张这两者在学习阶段也要把它结合在一起,过去花鸟、山水课程只有学技法、笔墨,不注意造型训练,而学人物又只讲造型,不讲笔墨。现在把它统一起来。我主张学花鸟、山水,也要注意造型,造型不光是画人的问题。花鸟、山水的造型有其本身的特殊性,不光是画好人就能解决的。按传统的办法,造型与笔墨齐头并进,不让他互相脱离。我主张中国画专业暂时废除素描课,把素描造型中一些必要的东西结合到中国画的白描训练中去,把人物写生课叫人物造型基础课。在造型训练中间要与中国画的笔墨结合起来。因为从来的中国画训练就是走的这一条路。

在新的教学计划中,我是主张学中国画应该懂外国的绘画艺术,并不要很多的实践,但要接触,要能理解。所以我是主张:“要吞吐古今,涉猎中外。”

吞、吐古今要吞进去,吐出来;要接触外国的东西。中国的东西要学透,学外国的,范围要广,日本的、波斯的、印度的、欧洲的.....都要接触,至少要看。其实我这十几年,也还是根据这么一条路走下来的。

我还主张学中国画的人要不单是能画,还要有一些理论。至少中国画论中几部分主要的画论要读一读。初步想到的:学人物画,清代沈宗骞的《芥舟学画编》要读一读。学山水,宋代郭熙的《林泉高致》应该读一读;学花鸟,清代邹一桂的《小山画谱》还可以吧?要有点传统基础论。这些都是人家从事创作的总结,经验的总结,应当学一学。所谓“学深学透”,就包括了也要学一学画论,画史当然更不用说了。

至于中国画发展的前途,现在也很难说,从历史来看,最早中国画分成十二门,后来慢慢归纳为三大科目:人物、山水、花鸟,是否今后不再变了呢?当然要变,但是最近不会有很大变化。实际上,三十年来已经在变,在互相渗透。三大科目不会长期固定下来,三大科目也是变来的,所以中国画专业的教学方针就是:学生要全能。人物、山水、花鸟都能画,在学校到社会工作,自已有很多时间进行创作,那时候,就完全可以根据自己的生活积累、个人的兴趣决定自己偏重于哪一门。在学校不一定精于哪一门,要有全能的基础,底子要好。我看到历来一些大画家,包括近代、现代成就高的一些画家,都是人物,山水画得比较好。只是在创作中根据社会的要求、他的生活积累等等,决定侧重于某一门。甚至像徐悲鸿,人家就要他的马,但他并不是只能画马。基础,应当是比较全面为好。

关于我画的舞蹈

有一次有人问我:你画的舞蹈作品特点是什么?我说:这最好要人家来谈,我自己也说不出什么道理。但他一定要我讲,后来他们也谈了一些,我自己归纳了几条。

画舞台人物,首先是要生动、要传神。现在画舞蹈的人不少,我觉得我画舞蹈形象有这么一个特点:要在静中取动,动中取静。动与静的结合,主要是静。而这个静不是那么死板的,而是要有动的感觉,要达到动中之静,静中之动。比方说,戏剧舞台上的亮相,这亮相是一个静的姿态,但这个静不是他摆出来的,而是他经过一系列的舞蹈动作之后的一个暂时的停顿,这个亮相本身来源于动,而下面接下去他又是继续动的,他是中间的一个间歇。正如音乐上的没有音符的那个环节。突然休止了,空上一拍两拍,然后接下去,旋律又出来了。亮相就是这么一个东西。

再就是要讲究构图就是布局,有些人往往不讲究构图,实则构图、布局也能增强舞蹈形象的动态,我常常把画上的舞蹈形象切掉一块,到画外去了,这个人好像是从画外钻进来的。通过构图,增强动的感觉。

有些形象本身姿态动作比较小,我就通过他的眼神,集中在他的眼神上表现他的动态。

表现动态,用笔的时候,要特别注意虚实的关系,我有时画到一个地方断掉了,留一段空白,再接下去。用一条线中间的虚实关系,或是线与线之间的虚实关系,加强动的感觉。我有时也画运动中间的瞬间姿态,有一张《快乐的罗索》,人体是倾斜的,重心悬在体外,似乎要倒,却又觉得她不会倒下去。采取这样舞蹈过程中的一个瞬间,可增强动的感觉。它与亮相不一样,但是,这个重心不稳的姿态并不使人感觉到她要倒下去,达到动中见静的效果。好像电影的“定格”,把激烈活动中的一个姿势突然固定住,使人感觉特别的生动。好像是一只鸟在你眼前飞翔,一瞥而过,我们的视觉反应来不及形成一个详尽的印象,其轮廓是模糊的,但在花鸟画家笔下,飞着的麻雀、燕子,一定要画得清楚,因为绘画形象要求这样。

我看过西方一些现代表现派的油画,画狗、马在跑,画成很多腿交互重叠,片面追求动态,不顾形象的完整。我觉得这不符合绘画视觉形象的美感。

我画得的舞蹈形象是舞蹈艺术作品的再创造。我的画里包含了演员的个性,但也不完全是演员,有我主观的东西在里边。所以我的画中既有演员的个性,也有我自己的个性,演员的个性融合在我的个性里,我借演员的艺术创造来发挥我的艺术创造。这是我们两者之间合作的结果,这是我的再创造。

我有时也直接从生活的舞蹈中取材,如去新疆,去藏族地区,直接看到他们生活中的舞蹈,直接从生活中吸取原型的舞蹈,这种原型的舞蹈,实际也是那个民族的艺术创造,我这里还是再创造。

我觉得并非每个动作或者每个节目都可以画的,有的不入画,舞是舞,画是画。有些舞姿具有画意,可以变成画;有些则没有画意,不能画,这也是有选择的。不是什么都可以画,这也是和其它绘画一样,要有所取舍,不是所有生活的东西都美。欣赏舞蹈与欣赏画中的舞是两回事,是两个范畴,两种审美观,两种审美趣味,两者之间当然有联系,但并不是一致的。

最近读到《人民日报》上王朝闻同志的文章,是谈关于莱辛的《拉奥孔》的,对我有启发。莱辛是讲诗与画的界限,我考虑到舞与画的关系,两者也是有联系又有区别。有一点他讲得很好,即画的形象,画中表现情节不要表现顶点、高峰,他认为在绘画里表现情节或事物的高峰是毫无意思的。绘画形象应抓取到高峰过程中的一瞬间,不是画那个高峰,你如果画的是事物的高峰,就会使人一览无余了。我们以前也有类似的理论,把结果全面画出来,欣赏者就毫无思考、想象的余地。我看其它艺术也是如此,绘画尤其要留给观众丰富的想象余地。现在舞台上也注意到要给人以想象。过去表现斩马谡,硬是在舞台上斩,血淋淋的,实在难看。现在推到幕后,以锣声象征斩讫,含蓄多了。

叶浅予 成都风光 54×36.5cm 纸本设色 1948 中央美术学院美术馆藏

叶浅予 荷花舞 96×68cm 纸本设色 1960 中央美术学院美术馆藏

叶浅予 人物 93.5×55cm 纸本设色 1961 中央美术学院美术馆藏

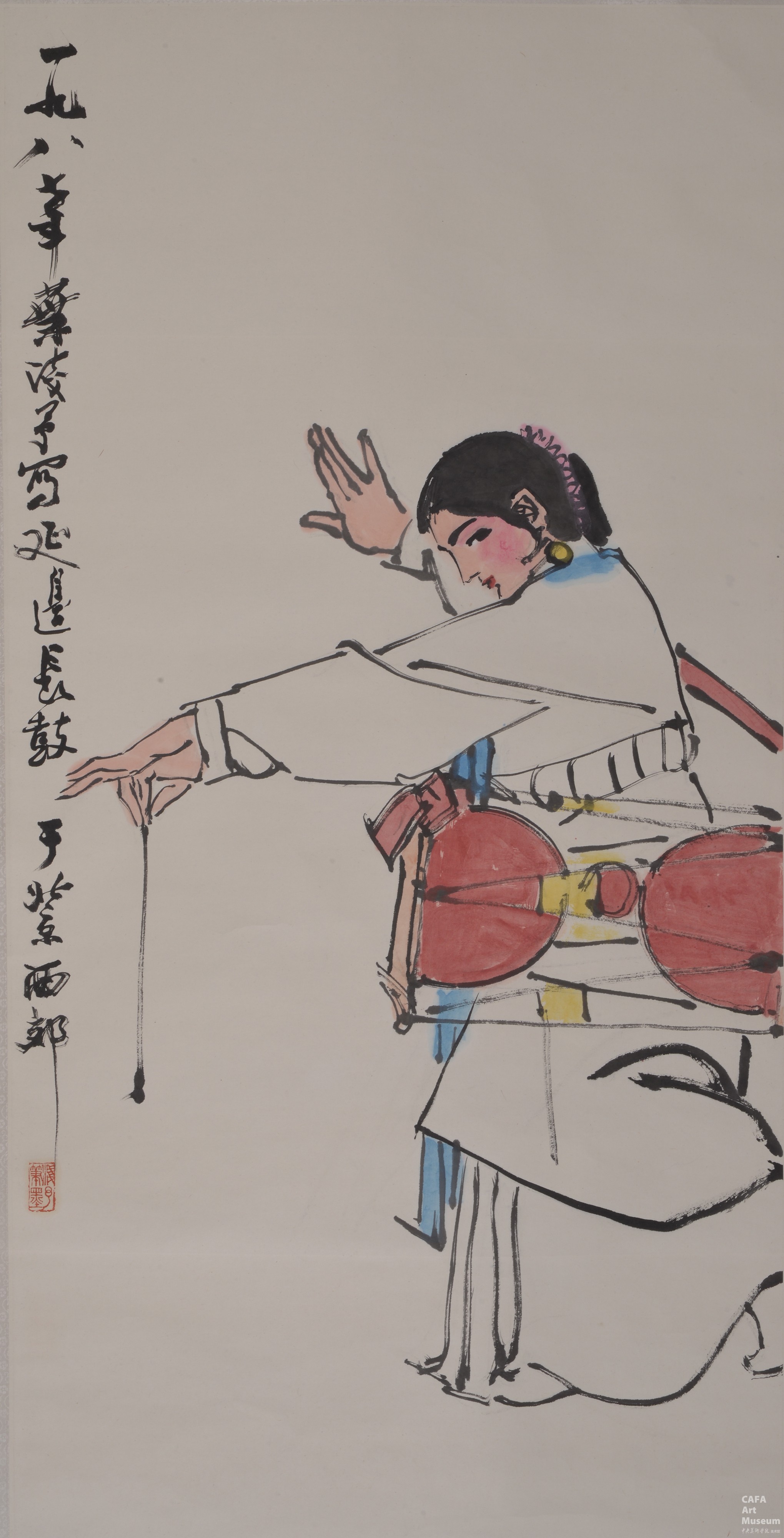

叶浅予 延边长鼓 31×43cm 纸本设色 1978 中央美术学院美术馆藏

叶浅予 花旦 39×26.8cm 速写 1940 中央美术学院美术馆藏

1980年2月与《美术》编者谈话记录

编辑|郑丽君