一九九零年初,有热心人建议筹组“叶浅予艺术研讨会”,叶老不以为然,说不如大家一起走走,玩玩谈谈。由此而有当年六月和去年八月两次“叶浅予师生艺术行路团”之举。不叫“研讨”,也不叫“旅行”,而名曰“行路”,自然是取董其昌名言“读万卷书,行万里路”之意。游富春,登泰山,同行画家三十余人,自五十年代至八十年代曾先后受教于叶浅予先生,现均各有创作风貌和成就,而对继承和发展中国画的优良传统,扎根于中国的大地,创造富有现代精神的中国画艺术,则共同持有坚定的信念和决心。“言之无文,行而不远”。两次行路团围绕中国画教学和创作问题多所讨论,其间叶老讲述四十年来的教学和创作历程和为人之道,经整理成文题为《行行重行行》。

第一次行路团谈话(1990年6月,杭州)

我家乡附近有个村子,在山上,我小时去过。前些年,有个机会,可以坐车上去,我就去了。山路不平,普通车走不了,他们给我找了个吉普车。一上山,车跳得厉害,我说下车吧,不然腰就直不起来了,下来了,走。这时又有一种矛盾心理,越走越远,后悔了,还不如在车上颠。车已停在山下,只好跟大家走,越走越不是味。走到半山腰,实在走不动了,想趴下,但一想,我趴下人家怎么办?心想今天是逼上粱山,上不去也得上去,就算高俅的兵在后面追我。今天我的处境也有点那个滋味。今天逼我讲,前两天我就作准备。出的题目太大,叫“叶浅予先生谈国画艺术”。不过大也有大的好处,随便说,说哪一点都可以。就从“四人帮”倒台后不久,开始考虑艺术创作的形式问题谈起。

不谈形式,没法谈艺术创作,没有形式就没有艺术。想了几天,想了十个题目。第一个题目,那是毛泽东的思想:没有生活就没有艺术,生活和艺术的关系。第二个题目,是自己想的:没有形式就没有艺术。每一种艺术有每一种艺术的形式,国画有国画的形式,油画有油画的形式。下面几个问题记不清了。第十个题目还记得:“形式的命运”。十个问题,列了一个提纲,在国画系抛出过一次,稍有解释,没有写出文章。出第二本论文集(杨柳青出版社)的时候,对提纲做了一些解释,在文末提了一下:我80多了,这个题目没有写成文章,希望有人能写出来。这是七八年前的事了。我们谈艺术问题,不能不研究艺术的形式问题,艺术作品之所以能存在,所以能吸引人来观赏,首先是形式起作用,被它的形式所吸引。

叶浅予 巴安弦子 134×67.5cm 纸本设色 1960 中央美术学院美术馆藏

这几年谈国画问题,又有一种障碍,一些比较激进的人对国画有看法,认为国画在走向穷途末路,李小山的文章引起中国画界很大震动,一时议论纷纷。中国画研究院组织过两次座谈会,第一次座谈会有理论家参加,第二次座谈会到会的都是画家,说明李小山这个炸弹炸得可厉害。这一次座谈会的主要结论是中国画趋向于多元化,各走各的路,不可能单走一条路。画家在座谈中接触实际问题较多,张仃也有一个发言,对形式主义、抽象主义提出了一点看法。他说巴黎卢浮宫看画的人实在多,但大部分人集中在文艺复兴时代的作品部分,尽管卢浮宫里现代流派的作品很多,但观众寥寥无几,说明能够欣赏这样作品的人很少。至于以后怎么样就难说了。目前,现在,能够欣赏的人很少。在中国更加是这样。所以我说:中国画趋向于多元化,这是事实,只能这么走,你画你的,我画我的。在现代中国美术史上,据我们一般的看法,主要流派有刘海粟、徐悲鸿、林凤眠三大家,因为这些人都是桃李满天下的,他们自己自然形成了画派。

但是我今天讲的不能局限在这个题目上面。我接触中国画的问题、创作上的问题,是从进中央美术学院以后,以前我自己虽然已经开始画中国人物画,但是中国画到底怎么画,中国画的传统怎么样,脑子里是空白,只知道自己想怎么画,要表现现实生活,要表现人,要表现社会,这一点比较接近徐悲鸿的观点。因此我很荣幸,被徐悲鸿选定参加他的教学班子,进了他的班子,他把我放在国画系教速写这样一个岗位上。接触到学生,就要考虑到中国画的创作理论问题了,也是逼出来的。当了老师,要教学生,有什么东西好教呢?美术最高学府要培养什么人?要打什么基础?对我来讲那是一个空白,那也是逼上梁山,不得不在这方面进行钻研。

解放初期,中国画受排斥,理由是中国画不能为革命服务,因为中国画不能反映现实生活。这时候,中国画、油画、版画合为一个绘画系。教国画的老师,除了靠边的以外,只有几个像我们这样半路出家的人,如李可染、蒋兆和等接触过现代美术教育的人,学过西洋方法的人,才能排出一些课。这个课叫什么课?叫勾勒课,实际上是白描。这个课,教务处指明是为年画、连环画服务,为勾线服务的。我被指定为勾勒课的负责人。

那个时候完全采取苏联的教学方法,就是每门课有个教研组,我就是勾勒课教研组的负责人。做什么事呢?除了上课以外,组织国画老师画人物写生,教研组有一个画室,请个模特儿,大家坐下来,拿着画板、铅笔,画人物写生,不管你画山水的也好,画花鸟的也好,一概画人物。像李苦禅这样的老师,他过去在北大呆过,北大有个国画研究会,他在那学过素描。还有一个王青方他没有学过,他拿一块板子在那看,没法下笔。在他们画画的时候,我在旁边画他们。回忆起来,自己的脑子,自己对中国画的认识,在那个时候当然也不是完全空白,而且自己觉得很侥幸,解放以后能够上一些课,比他们几个画花鸟的先生好像幸运得多。这个阶段,专业都取消了,只剩一个绘画系。绘画系大量招生。1950、1951年提倡普及,要培养普及干部,-一个班将近一百人。蒋兆和教索描,李可染教水彩,我教人物白描。其他老师,画山水花鸟的,心里是苦恼,嘴上不敢说。

过了一两年,到了1953、1954年,形势有些改变:把中国画定为无用的画种好像有问题,于是在一次座谈会。上,特别是北京的老画家们在会议上提出质疑:这岂不是把中国的绘画史全部取消,全部否定了吗?是不是可以全部否定呢?有些出名的画家,在历史上有名的画家,像元四大家黄公望、倪云林这样的画家,逸笔草草,不求形似,如苏东坡的那句话。不讲形似,“群众怎么能接受?”这时看法开始改变了,对苏东坡的话也不那么解释了,做了一些修正。这些活动我基本上都参加了。

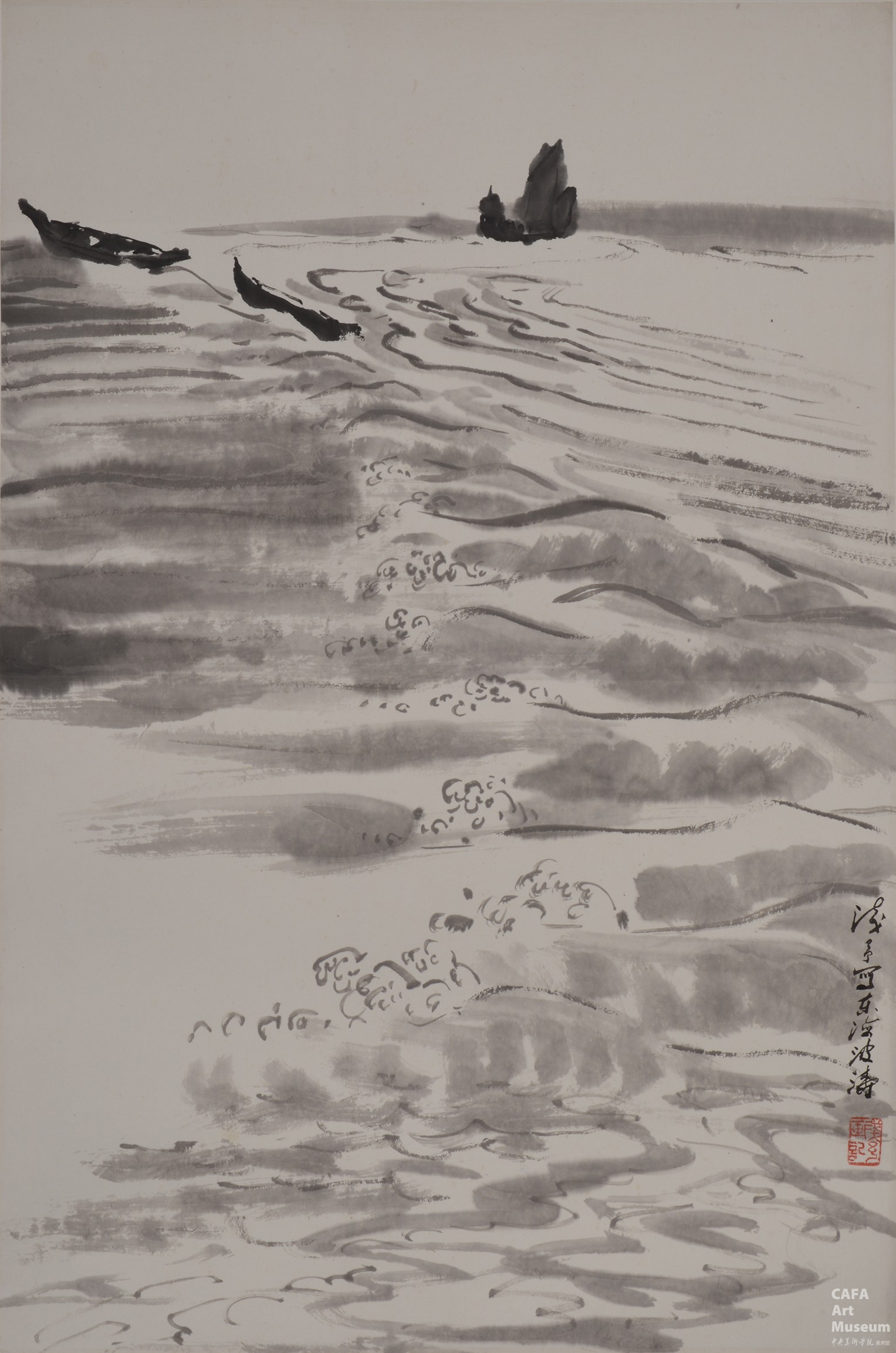

叶浅予 东海波涛 69×45.5cm 纸本设色 年代不详 中央美术学院美术馆藏

那时候,我除了教美术学院的课以外,还奉命组织北京的画家改造思想,所以我也硬着头皮参加北京画家的活动,因为北京的画家我都熟悉,如秦仲文、徐燕荪等人。他们对我讲:“叶浅予呀,要不是你呀,我们就不买帐,要是徐悲鸿我们就不买帐——徐悲鸿那时还没有死——你不是画中国画的,你是画漫画出身,所以我们买你的帐,但是我们不承认你是中国画画家。”我说:“不要紧,我正在学中国画呢。”最严重的时候,有人挑唆齐白石说:“叶浅予他们现在骂你,说你是老古董,什么什么。”有一天,齐白石跑到我家里来,他生气了,但话说得比较婉转,他说:“听说你在那批评我,是吗?”我说:“瞎说,我很尊重你。”我在北京还没解放的时候就跑到他家里买他的画,我问他还记得吗,他说记得。“我怎么会骂你呢?”我说。后来事情闹到中央去了,请周扬出来解释,召集了一次会,讲中国画的问题,当时周扬是执行文艺政策的主要人物。问他对宋徽宗的看法怎么样,他的解释是:宋徽宗作为一个皇帝是个昏君,但是作为一个艺术家是杰出的,要区别对待。问他花鸟、山水画怎么样呢?他的回答大意是:中国画这种形式因为题材不同,它的作用也不同,人物画可以直接为革命服务,山水花鸟不能直接为革命服务。他说从我们当前的革命需要来说为革命服务的作品是有益的作品,中国人物画可以反映革命生活,是有益的。有一些文艺作品不是直接反映革命的,那是属于无害的作品,有一种作品对革命无害,或是无害有益。还有有害的,那是反革命的,三种。有害的我们当然要排斥了,无害的作品可以存在,有益的作品要提倡。

人物画的问题现在也是一个问题。后来中国画命运的转变,关键是提倡人物画的结果。但因为提倡人物画,山水花鸟画成了无害的画种。1983年我到山东,在济南开画展,同时在几个学校讲过几次课。那时我对人物画有了另外一种主张,就是觉得人物画提倡过头了。我主张美术院校中国画系应该人物、山水、花鸟并重,而且开始的时候不学人物画,矫枉过正啊;先学花鸟,后学山水,最后学人物。因为人物画独霸画坛,有点过头。我说人物画吃偏饭吃得太多太久了,别人就吃不着了。为什么到明清的时候,人物画衰退了呢?照徐悲鸿的说法,很简单:文人画起来以后,人物画就完了,就衰退了。我觉得这个观点太简单。我们还可以研究讨论。解放后,人物画突然独霸画坛,这个大家都看得清楚,这是政治原因、社会原因。所有文艺作品都是直传品,都是宣传工具,是这么一种观点造成的。这种观点把文艺作品看得太简单了。后来又倒过来了,不是我们搞教育的人倒的,是山水花鸟画能卖钱,大宾馆挂的都是山水花鸟。经济条件把形势改变了。

(卢沉插话:可以说解放以来是人物画最发达的时期。解放前虽有西北写生、陈师曾的《北京风俗》等,但以中国画工具,画现代人物则很少。解放后由于大力提倡为工农兵服务,为现实生活服务,人物画几乎把持画坛,人物画家大量涌现,至今学院考学,考人物画的学生依然很多。明清以来一直是山水花鸟兴盛,好的人物画家很少,只有几个突出的,如陈老莲、任渭长、任伯年、所以今天教学的范本也很少。而解放后的情况恰恰相反,人物画家特别多,商品画、小品画、礼品画出现,宾馆饭店要画,山水花鸟一下子兴盛起来,许多人物画家改行。像我,过去用半年或一年搞一张创作,现在也改练小品,这多是为应付客观需要,当然也是使技巧更熟练,思路更开阔,而不仅仅搞主题性创作,但主要还是客观形势的变化起了很大作用。整个艺术发展的特点是受潮流、客观需要、环境影响。南方如南京成为小品城市了,大量画古典人物小品,以古典题材为主,因为卖得出去,而现代人物则没人要。有些人就是外商捧起来的,这股风影响到北方及全国。我们自己也很矛盾,画小品是言不由衷的,有些题材是点名要的,因为有人要,所以画得多。实际上内心还是想画现代题材人物画。我在教学中强调学生创作现实题材,但扭转不过来。今天看浙江美院毕业创作,大量古典题材,尤其是满清末年题材,现实生活少,调子比较旧,缺乏时代气息。因此不论人物画家改行、人物画题材转化、大画改小画,这些情况都是人物画的危机。我觉得,作为中国画家虽用传统工具,但还要用现代人眼光画现代生活,这样才具有时代气息,有新的面貌出现,才会与以前的画拉开距离。创作者本人有多少传统东西、传统修养,在创作中自然会流露出来的,不是做作出来的。所以,题材是现代的,形式是中西结合的,应当有中有西。我们在教学中要克服小品画倾向,扭转这种局面,当然不是反对小品画,要小品,但不要一窝蜂,这是一种偏向,是对过去30年搞主题性创作的反动,是逆反心理。当时把创作道路、创作方法、表现手段规定死是毛病,但现在对过去不屑一顾也是片面的。当时提倡面向生活还是对的,作为现代画家还应那样生活,哪怕你拿的是传统工具。)

你(卢沉)刚才讲到“中国画的危机”,“从大题材到小题材”,“从人物转到山水、花鸟”。这叫不叫危机,值得考虑。在座的人多半从事艺术教育,多半是教书先生。教书先生们思想范畴有个局限:怎么教人、教学生。我们这些人,解放初期都有这么个经历:画大题材,用一年时间画一张大画。这是西方的创作方法。这种方法是先入为主,创作过程先入为主,我也受过这个影响。我们脑子里尽管认为这个框框不对,其实我们脑子型的框框还存在,洗不干净。什么东西都先入为主,觉得那是对的。尽管你现在反对,不同意,但不彻底,对小题材的东西总觉得不是正道,特别是目前卖画的情况,山水、花鸟,大饭店安排的就是这个东西。我觉得中国画的危机不在这个地方,不是大题材转到小题材,或说是让位于山水花鸟画的问题。过去我们觉得山水花鸟画没地位,我们要为它争地位,现在争过来了,但是又觉得不对了,宾馆里挂的都是山水花鸟,市场人家买的都是山水花鸟,好像不对。我看这很正常,中国画已开始恢复到原来的地位,不足为奇。

叶浅予 荷花舞 96×68cm 纸本设色 1960 中央美术学院美术馆藏

1980年中国画研究院开过一个座谈会,刘文西在会上有个发言,觉得他很苦恼,他画来画去,画毛主席啊,画延安啊,觉得太费劲,他想画点小品,画不来,实际上是习惯了那种创作方法,大题材,我们自己有个框框。目前这种状况,这种市场情况,这是我们无法扭转的。至于人物画应该怎么画,画什么主题,我们要把原来的框框去掉,把大题材的框框去掉。我不是说不要画大题材。要画大题材,但不能老是画大题材,过去之所以能够画所谓重大题材,情节性题材,因为我们都是国家养着的,国家叫我们画什么就画什么。现在的画家自己可以独立生活了,可以卖画了,当然和那个时期不一样了,他愿意画什么就画什么。所以人物画的危机不是在这里,人物画的危机还是那个框框,跑不出来,认为那个创作方法才是唯一的。这是我从个人的经历谈这个问题,脑子里有那个东西:大题材。

有个时期讲情节性绘画,制造情节。后来有了不同解释,花鸟画也有情节,鸟停在什么树上,也有情节规定。把情节的范围看得大一些,题材就是情节。我觉得人物画是在低潮中间,这是因为整个环境变了。这个变,是好是坏,看你怎么看,我认为是正常的。因为过去我们框在这个框框里,只能画这个东西。我们接触的群众就很少,只要领导点头就行了。也是美院毕业的韦汇凡,我跟他谈过一次话。他到内蒙古走了一趟,画了一些速写,当时正好是第几届全国美展,我问他画什么,我说:“你刚从牧区回来,牧区的生活一定对你很有吸引力。”他说,内蒙生活是很有吸引力但是我要画全国美展作品,不是这个内容,我要画赤脚医生。我问他为什么?他说,我画牧区生活,画马,不一定能入选,赤脚医生保证能入选,因为题材好。我昨天谈十个题目,其中一个就是“内容主义”。只想内容的人,是不是可以给他一顶帽子叫“内容主义”,韦江凡从内蒙回来不画内蒙生活,而要画赤脚医生,而赤脚医生他又没有这个生活。唯题材论对我们的影响很大,所以,人物画的衰落,其原因还在于我们自己的头脑,还在于怎么看这个问题。但有一点可以肯定,现在偏饭吃不着了,过去是吃偏饭,拼命提倡,拼命鼓励。唯题材论,在作家中也有,美术方面的影响也很大,大题材、小题材是有区别的,创作方法也不同,但是不能说小题材就不行,大题材就行。最近东北什么地方画了一个《辽沈战役》的大壁画,全景画,这是大题材,真正的大题材,一个人干不起来。也要小题材,而且更需要,这是社会的需要。在我们那个时候,谁想到了请人画张画在家里挂一挂?很少。胡乔木同志主持宣传工作时找我谈过一次人物画的问题。我说我们正在提倡人物画,教学过程中占第一位的就是人物画,不过有个问题,一般的人物画,不是大题材,小题材的人物画,我们画出来,您的墙上能不能挂,在您的办公室能不能挂?他说我挂,我一定挂。我说那就很好,因为在您的办公室墙上也不能挂很大的题材,很大的篇幅,只能挂小篇幅的画。跟我有这么一次谈话。胡乔木同志为什么找我呢?因为在“三反”运动中,我们常常画集体创作,美术学院几个教师聚在一起画一套连环画,他反对这种作法,认为这是小题大作,他说不要这样做,我说我同意您的看法,一套连环画、一个题材,一个人画、两个人画,美术学院大教授全部排上名字,那才叫形式主义呢。所以有些问题要用历史的眼光来看,不要从当前的现象看。从它的过程,从历史发展的过程来看问题,有些问题就不至于那么尖锐矛盾。所以我一直说我们要学马列主义,要学辩证法,真正用历史的眼光来看历史。

也可以用现实的眼光来看历史。我画过两张画,一张是画三匹马,秦马、汉马、唐马,题了几个字是“忆战场风流秦汉唐”,那是中国历史上最盛的几个时期。还有一张兵马俑,一个跪着两个站着,这叫“霸业促谁记马前卒”,秦始皇的天下是他们打的,是马前卒打出来的。谁记得马前卒,把他们忘了。还有一张画,半坡彩陶,我说是“美善真闪闪半坡纹”,彩陶纹。这几幅画画的都是文物,马、秦俑、彩陶;我也画了杨贵妃,这个过程,我在有篇文章中提到,画的是唐俑,把杨贵妃画的摔在地上,“马嵬坡忍唱长恨歌”,中心思想是画杨贵妃本身就是一个玩物,就拿唐俑作代表。这四张画的题材都是文物。马嵬坡这张画就是说,白居易《长恨歌》尽管写得好,写得非常好,但是我说唐明皇不见得有那么多情。如果他对杨贵妃真那么多情,马嵬坡就不会杀了她,不会让士兵把她弄死,他应该保护她。他为什么不保护她呢?我要翻这个历史,翻过来批判历史嘛!这是用现代的眼光来看这个问题,我说,这在创作上是可以的,批判历史嘛!一般看事物应用历史的眼光来看。所以创作方法这个向题很复杂,不能就是一种方法,所以那个时候限制在大题材上是不对的,大题材要由国家来组织,《辽沈战役》是由国家组织的嘛,一个人也搞不起来,你想画也画不出来。

创作问题,中国画的问题,人物画的问题要用历史眼光来看,至少目前40年也是一段历史,不要把问题看得太简单,特别是艺术问题,不能太简单了。中国画的名称问题也不能简单地来看它,工作啊,实际内容啊,内涵呀,形式啊,不能简单地看,这是一个综合的问题,很复杂,我们的思想境界要开阔。

谈到个人的变,1985年带了一批画在香港展览,一看杨力舟、王迎春跟过去完全不一样,我回来问王迎春,为什么要这么画?她说:“现在不变不行啊!”我说为什么不行?“不变没人看了。”我说变也没这么容易啊,今天这样画,明天那样画。艺术风格,艺术形式是要变的,这是符合发展规律的,但是艺术形式的变不是那么简单的事,不是那么容易的事,说变就变。我最近在画花鸟画,想换换题材,山水画已经拿出来了,画《富春山水新图》,为什么画?我在后记里面提了:人物画不敢画了,人物画画得不好要坐牢的。画山水画,也不是说我要画山水,而是到了老家,在大动乱之后,对富春江的感情特别深,所以要表现,要画它,也不是说人物画真不画了。画山水,我从小就在那长大,为什么从小没那么多感情,现在怎么又有了呢?那时就是不懂,经过一段历史之后,觉得富春山水特别漂亮,为什么呢?人在变,变了十年。但是你在创作上要变就更不容易了,所以变是肯定的,是符合发展规律的,但有个过程。郭怡琮跟郭味渠的画,画风是一致的,但是到底郭怡琮跟他父亲的画还是不一样,这个变化很微妙,不是那么明显,假如郭怡琮也是这种思想:我非变不可,我不能跟我父亲一样,那画出来不知道什么样了。但是他这个继承关系很自然,不是我硬要怎么变硬要怎么画,艺术创作不是那么简单的事情。

我并不反对现代流派、抽象主义的东西,但要看人能不能接受,无论如何画出来是给人看的,不是为自己画的,这一点是肯定的,但给人看就有各种各样的人。我记得夏衍说过一句话——夏衍当文化部副部长的时候,美术方面他管——是在中国画研究会的一次会上讲的,他说艺术欣赏各有所好,欣赏者和创造者的关系不是那么死板的,欣赏者的口味也在变。实际上王迎春那句话当然是对的。欣赏者水平提高了以后,对某些创作就不喜欢了,不合他的口味了,所以他能促成创作提高。为什么历史上有些好画、杰作能留下来呢?因为欣赏者水平高了,他收藏了,到他手里了。今天早上我们看见了《富春山居图》转了几个手,好几个手,最后到吴翰手里了,吴是个大画家,欣赏水平相当高,因此能够保留下来。欣赏者的水平有关系,所以我们不能忘了欣赏者们,不要我们想怎么变就怎么变,要理解欣赏水平、当时的欣赏水平。

1953年绘画系成立短期班,两年到三年,一年招两次生,一共毕业三个班,课程很简单,一门索描课,一门水彩课,一门勾勒课。油画也有,但不是作为基本练习而是作为创作课,画革命领袖像。勾勒课的创作就是年画、连环画。水彩是为连环画、年画上颜色服务的。这是从老解放区延安搬来的体系,普及体系。

1954年初,第一期普及班毕业的时候,教务处负责人是王朝闻,他把我找去,说有个任务要你干:我们毕业班有三个人要去敦煌学习古代绘画,他们就是将来成立国画专业的后备教师,要我带他们去敦煌。我自己虽然没有去过,对敦煌艺术已经熟悉,因为张大千从敦煌回来在重庆开过一次画展,所以比较了解,我就答应试试看。这次浙江美院也去了三个学生,四个教师,中央美院就我一个老师。那时火车就通到兰州,从兰州再坐汽车,好几天才到敦煌。我们与浙美师生到西安会合。兰新铁路到新疆一段已经开工,一路经常遇到铁路工程。

中央美院的三个学生是刘勃舒,詹建俊,还有王志杰,都是班上的尖子。所谓尖子就是素描水平比较高。浙美三个学生是方增先、顾生岳、周昌谷,老师是邓白、金浪、史岩,还有一位是谁记不得了。我一个人带三个学生,他们七个人,一共十一个人在敦煌住了三个月。因为我们都没去过敦煌,所以要请敦煌研究所的同志帮忙指导,请他们介绍应该领悟什么东西。最后确定,大家参观几天后,每个人做一个临摹计划:你对什么感兴趣,你就临什么,不分配。学习方法是每天临摹完了晚上交换观感,这个方式也是集体创造的。晚上没事了,吃完了,大家谈天,谈白天临摹壁画的感受,比较灵活,最后每人写一篇学习笔记,老师也写。

这中间发现一个问题,就是同学们感兴趣的是破破烂烂的东西。敦煌有些窟被破坏了,有些壁画残破变色了,脸郁用朱砂画的皮肤颜色变黑了,同学们对这个东西特别感兴趣。张大千临敦煌壁画是着意学习敦煌画工的创作方法,变色的部分他复原,原来应是什么颜色他就用什么颜色。我赞成他那个方法。而同学们则对着壁画写生,只是画下表面的东西,画那张画,而不是临那张画。发现了这个问题,怎么改进?要研究它原来是什么颜色,应该是什么颜色,你临的时候画变了颜色也可以,但是你必须理解它原来应该是什么颜色,我们要学习它的创作方法、表现方法,而不是壁画的现状,是它的精神和方法。以后慢慢有所改变,选择对象原来是黑的,变色的比较多,后来又改了比较鲜艳,比较鲜明的部分,唐以后的东西开始多起来了。原来都是魏那个时候的,变颜色的部分。

三个月不管怎么样,临了一批壁画回来,这是很好的教材,别人不到敦煌也可以看到敦煌艺术了。这批画现在是否还在不知道,交给图书馆了。当时没有陈列馆,只有图书馆。后来还有一批临摹的永乐宫的壁画也交图书馆了,听说永乐宫这批东西给了文物局。

叶浅予 舞蹈人物之八鄂尔多斯盅碗声 纸本设色 中央美术学院美术馆藏

敦煌学习结束了,我的教学思想,最后目的还是要表现在创作上。当然不是创作古代的画,而是用这种方法表现现实。所以下一个阶段,就是到甘南藏族地区去采风,大家非常高兴。在敦煌憋了三个月,有的人实在憋不住了,一到兰州、甘南,大家高兴得不得了,可以充分发挥了。可是他们在路上向我提出一个问题:“叶先生,敦煌艺术是不错,应该学习,但是我们学习敦煌艺术,怎么在我们的社会主义现实主义创作中应用呢?”就是说它们有什么关系,敦煌艺术跟我们社会主义现实主义道路有什么关系。这个问题我也回答不了,我就耍滑头:“这个问题嘛,你们不一定要马上解决,我也回答不了,将来你们自己能够回答,经过一段长时间后,什么能用,什么不能用,你们自己能够回答。下一步就要到生活当中去了,是不是马上就用敦煌的方法、画法来画呢,当然不是……”在下面住了不到三个月,我们是3月出发,3、4、5、6、7、8,中秋节前回来的,在甘南夏河住了两个多月。那时大家劲头很足,白天出去画速写,晚上回来住,有的人就搞创作,最来劲的是王志杰,吃过晚饭就开始画。中秋回到北京,就把这些画,浙江、北京的一起,开了一个展览。美术出版社马上提出来,要给我们印一本画册,由我写一篇序,为每张画写一个说明。这是我第一次写理论文章。这段历史我在《任教三十六年》中写得比较详细。为什么写得详细?我个人带一个班出去,过去从来没有过,觉得是一个机会,可以发挥自己的理想教学方法。

到兰州就放开了,在生活中间去自由发挥,你爱怎么画就怎么画,大家都非常愉快。我说,回去有什么事,我一个人承担。我们这回出来,第一就是学习些古代艺术,纯粹是业务旅行,第二阶段搞创作,到生活中间收集形象资料。夏河那个地方基本上是农业区,商业区,牧区还在一百里地以外的三河,那里出马,叫三河马。我说我可走不动了,我要在这儿呆着,我要搞点画,几个青年人中有一个人——周昌谷跟着我没走,我们两个人还有一个翻译留下来。其他人骑着马,威风凛凛到牧区去了,到草场去了,去了一个礼拜回来了,神气得不得了,有人说:“叶先生没去太可惜!”我说:“我还有机会去,跟你们一块让我骑一百多里路的马,我受不了。”他们正好碰到一个节日,赛马的节日,有市场,商店都到那里去设点做买卖。回来以后收摊回兰州,坐汽车到西安,从西安坐火车到北京,把画一摊开,人们羡慕得不得了,可是詹建俊却闷闷不乐。为什么?那时候苏联专家要来,油画训练班要开班了,他要跳槽,于是走艾中信的门路,改学油画,离开了国画专业。

国画系要成立,那时候不叫国画系,叫彩墨画系。“彩墨画是以工具来分。徐悲鸿以前也主张叫国画,跟油画并列,一个是用油的,一个是用墨的。有些老先生不同意,说国画也有彩,也有颜色,不光是墨,有彩有墨,“彩墨画”就是这么来的。他们那个班就是彩墨画的第一个班。至于“中国画”这个名称,则还是1957年周总理定下来的。同时又办了中国画院,解决中国画老画家的问题。

从1949年进中央美术学院,一直到1956年彩墨科改系,即中国画系成立,中间我是甜酸苦辣什么滋味都尝到了。我在这个系里是新派,是画人物的,蒋兆和是画人物的,还有李斛也是画人物的。在这个过程中间,我在院外还管中国画研究会,跟老画家打交道,刚才我讲过了。山水花鸟画是“无害”的,山水花鸟画家不服呀,当然不服呀。我自己是画人物的,还是“有益的”,他们是“无害的",心理上的矛盾相当厉害。李可染是什么态度呢?他是极力主张学传统的。但传统到底怎么学法,意见还是分歧的,都认为我为中国画争取地位不力,好像我是两面派,一方面跟老中国画家打交道,一方面跟革命派打交道,江丰非常欣赏我,认为我是系里唯一表现现实生活的老师,蒋兆和也表现现实生活,但他的现实生活局限性比较大,对人啊,写生啊,没别的方法。后来我跟江丰讲,我说现在国画系不好办,我想暂时离开教学岗位,让我出去搞一年创作,他同意放我走,出去画一年画再回来,给我一年创作假。我这个人又有个傻脾气,我说既然放了我假,我就不要工资,我说,我搞自由职业搞惯了,搞创作我就可以生活。可是自己不去领工资,人家非送工资不可,我想这就不好办了,拿了工资自己在外边画画,这像什么?现在这当然无所谓了。所以我说我还是回去上班吧。于是又重新工作,可是心里边有牢骚。我说我不是一个专业画家,我只能在礼拜天画画,从礼拜一到札拜六都不能画画,要上班。那个时候国画系事情相当多,很苦恼,反右以后,派了一个副主任黄铸夫,减轻了我的一点负担,有些事情我就不管了。

以后国画的地位比较稳固了,我就开始钻传统,现在,我这个第一本论文集里边有段叫“画理探索”,就是说钻古董,钻画论,钻故宫的作品,分几个专题讲了几次课。第一篇文章就是讲中国画的艺术技巧,一般性地接触了中国画,在《新观察》发表了,《关于线描》(1956年)还是在勾勒课教研组搞的,《中国画的色彩》已是1960年,《中国画的构图》是1959年,《中国画的透视向题》是1961年。这几篇东西,当然很粗糙了,这是专门对学生讲的。第一班学生都是分配来的,专业思想很不巩固,需要打通他们的思想,使他们对中国画有所认识,所以抠了一下中国画的理论。那时候这个工作没人做,只好自己做。从此我才开始真正进入中国画领域,钻了一下老古董。我的这些东西是很粗浅的,但是对于门外汉来讲,还是有用的,对于没接触过中国画的人来讲还是有用的。

中国画讲诗画结合。最近我躲在家里画一套新的创作叫《富春人物画卷》。我不是画了《富春山水新图》吗,我又在画一套人物画。4月5月两月已经画了50多张了。这些画基本上每一张画有一首诗,就是赋予诗意了。我送给淳安县的一套册页,画的是千岛湖,每张画上也有几句诗。诗画结合,诗情画意——我现在正在走这条路,这是讲我个人的,这是一条路,这条路是老祖宗就走下来的。今天既然是随便讲,我就讲了一点自己任中央美术学院工作的这么一个过程。

第二次行路团谈话(1991年8月,泰安)

这次我要先讲“为人之道”。为人之道是每个人都要接触的问题,跟艺术也有密切的关系。我的为人之道是知足常乐,在生活上知足常乐,在艺术上自强不息。艺术无止境,生活有限度。很多人因为在生活上不能自己制约,所以走上了邪路,在生活上要能自己制约自己。“我就这么点生活。够了,不要多。”那次我回老家,出门都是县里供给我交通工具。有一天在督军山上遇到一个人,他白己坐了一辆小汽车,又带了一辆小汽车,请几个客人来逛督军山。他的司机我认识,那位司机问我:“叶老啊,您这趟到桐庐来怎么不带自己的小车来啊?”我说我没有小车啊。“啊呀,别客气啦!”我说我真没有。他说:“那谁相信啊!您叶浅予没有小车,谁相信!”我说我的确没有,而且我也反对自己有小汽车。他说:“您自己有一个小车多方便啊,开来开去。”我说第一,我年纪大了,自己不能开车,请一个司机我也请不起,我的意思是讲为什么不要汽车,不要自己有汽车的道理。于是他就介绍了:“您看我的老板,一个人就有两辆小汽车。”老板是做什么生意的呢?做油漆生意,发财了。我说我们这个小县城,要一辆小汽车有什么用啊,干嘛啊?那个老板就说话了:“啊呀!您这个不知道,自己有辆车那多方便啦,朋友要来找我,我派个车去接,我要到什么地方做买卖自己开着小汽车去。我这一辆车不够,现在要两辆车。”我这个人有时喜欢开开玩笑,我说:“啊,方便倒是方便,但是我也怕,司机有了,万一车出毛病了怎么办?把命都送了。”我说我情愿不要汽车。“哎呀”,他说,“您怕这个!”我说我就怕死。

就讲为人之道,现在的人有了钱,农民第一是盖房子,商人第一是买汽车。房子对农民是必要的,孩子一帮,还要结婚啦,房子不够用。商人有了汽车是为了做买卖,方便。我们要个汽车干什么呢?是吧!多麻烦,你现在住房,要先有个车库,自己不能开车,要请别人给你开,又得花钱。这些地方,自己心里有数,我该不该有小汽车。1977年平反以后,补发我三万块钱工资我就发愁了,拿着三万块饯发愁。想来想去,买这个不好,买那个也不好。我说拿着这个钱多麻烦。算了,还是还给中央美术学院吧。我就交给国画系,当了毕业创作的奖金了。好,这一来,一宣传,我麻烦了。这个写佑刚我借钱,那个写信向我借钱。怎么办7我老婆王人美就笑话我:“你看你这个人傻不傻,有了钱不会花,你看,你不是上当了吗?你捐了三万,人家以为你至少有三十万。你有三十万,所以人家问你借钱。”后来,我要从大佛寺搬家到甘雨胡同去,甘雨胡同那个房子要修理,要花一、二千块钱,没钱了,怎么办?上荣宝斋去借了一千块钱搬家修房子。和谁一块去的呢?一个同学,名字我忘记了,他陪我一块去的,借了一千块钱搬了家。好,他替我宣传了,他说:“叶先生搬家没钱,向荣宝斋借了一千块钱。”这回起了作用了。没钱。人家以为有三十万呢!现在一千块钱都拿不出来。这种事情呀,自己如果不坚定,可能要后悔,干嘛那么傻!三万块钱捐掉,连搬家都没钱了。我举这个例子说明什么问题呢?说明不知足不行,要知足,要有限度地消费,超过这个消费就不行。但是艺术上、工作上,那就要自强不息,死而后已。

最近天津《艺术家》杂志(冯骥才办的)一位记者来访问我,写了一篇东西,题目叫《闲着没事干不好过》。要干活。我说我现在不能闲着,我就是得干活,就是得搞生产。不干活,不搞生产,我的日子不好过。所以我从去年到今年整整干了一年,画了不少画,心里痛快。但是身体搞坏了。心里痛快,没负担,我觉得我应该干什么,我都干了。要不然,我就在家养老,多没劲呀!搞艺术应该有这种精神,自强不息的精神,做到老,干到老。做一个艺术工作者,不能吃老本。有些画家到了七八十岁、八九十岁啦,就老一套画下去了。我不甘心,我是每年都来点新花样。所以今年在桐庐画了一套叫《西天目画中吟》。一面画画一面作诗,还有《诗情画意千岛湖》。在这两年中间,还画了一百张富春人物,完成以后,感觉到自己实现了自己的愿望。我每礼拜一要到研究院去,礼拜六回家,回家过礼拜天,礼拜一再去。我到研究院是干活去,门口贴个条“请勿打扰”,而且关照院里的人没有事不要找我,收发室我也说了,生人来找我一概不见:叶浅予不在。熟人无所谓,闯进来就算了,你进来、你站在那里,你说你的话,我干我的事。生人你就要讲一些话。要把自己管严,生活上管严,工作上管严,这种精神每个人都应该有。

若说行路团的精神,就应该有这些。有些人拼命赚钱,卖画啊,上外国,跑外国啊,一去就不回来啦。他的思想里边没有祖国。到外国去,做外国人。有的人还发牢骚,中国画在外国不吃香,卖不出钱。我说你活该。我说你在中国卖嘛,干嘛到外国去卖。人家根本不能理解,不能接受、还有一个东西大家都明白:艺术的来源是生活,你作为一个中国人,对中国的生活你莫名其妙,你不感兴趣,一天到晚想做外国人,那在艺术上会有什么成就啊!今天中午我说笑话,我说我们今天到泰山来,作为一个中国人怎么可以没到过泰山!所以我这回身体尽管不好:我还要来。这个东西是感情上的东西,也是一种祖国的观念。有些人没有这个观念,他不在乎,一天到晚想到外国去。不是说外国不能去,而是说有些人想躲开中国。作为一个中国画家,你要躲开中国,你还有什么好处呀!所以若讲我的这个为人之道,就是这么一点。在思想感情上作为中华人民共和国的人,或者中华民族的一员。

有些人要笑话了,嘿!你这有什么出息呀,中国现在像什么样啊,你对她那么有感情。我说这不对,你不能这么想。有些事搞得不好是政治方面的问题,不是祖国的问题。你说中国会不会搞好?我说是能够搞好的。这一百多年以来,这四十多年以来,你看变化多大,不管怎么样,跟过去是不一样了。还有一些我们多少年来都有的一个毛病,就是急于求成,急于富强。其实我们的底子太差了,急不了。中国画研究院有一位副院长,专做党的工作的,我和他讲,我们现在要安于贫穷,要乐于过贫穷、贫苦的生活,不要羡慕别人。当然事实上我们有许多事情不像话,享受的事情天天在提高,生产的事情总落后,例如有些产品的质量问题,其实很容易解决,可就是能混过去就混过去,不讲究质量,只讲究数量。急于过富日子,这个富日子是骗人的富日子,我们不是在这里说闲话。这次行路团,山东主人招待的确费了很大的劲,但实际,上对我们的生活要求来讲并不是很理想。我情愿在小摊子上吃一顿,两块五角一个饭盒,吃得饱饱的啦,味道还满好的啦。所以我们现在不要讲究吃,不要看重这些小事情。行路团以后的活动要讲究实际,不要讲表面,情感到穷地方去,过穷日子,不知大家怎么想?不要讲表面的排场。我这不是批评你单应桂,你是被动的。现在我们在华侨大厦,里边有咖啡座、茶座,还有酒吧等等,你们看我们这么多人中间,谁有这个条件来享受这样的生活,要自己花钱的话,你干不干?所以我说,下次我们到什么地方,到穷地方去。

中国画在世界上卖多少钱,这个问题跟经济基础有关系。我们不要跟人家那种经济基础比不能比的。齐白石过去在北京卖画,最低一块大洋一方尺,北京所有画家都比他高。他只有卖价低,人家才能够买他,他才能过日子。经济情况不一样,中国的情况和外国的不一样,应该从中国的实际出发。你说国家拿--些钱出来,送这个大师,送那个大师,每个大师给多少钱,做得到吗?做不到。为什么工艺美术可以?它有经济基础,它有出口贸易呀,它可以那么做,但是中国画做不了。中国美术馆收购画家的作品是最低的价格,他穷你有什么办法?所以我们不能要国家搞这搞那,做不到,所以文化部天天在叫穷,所以我们还是要从实际出发,所以有些空想白说。

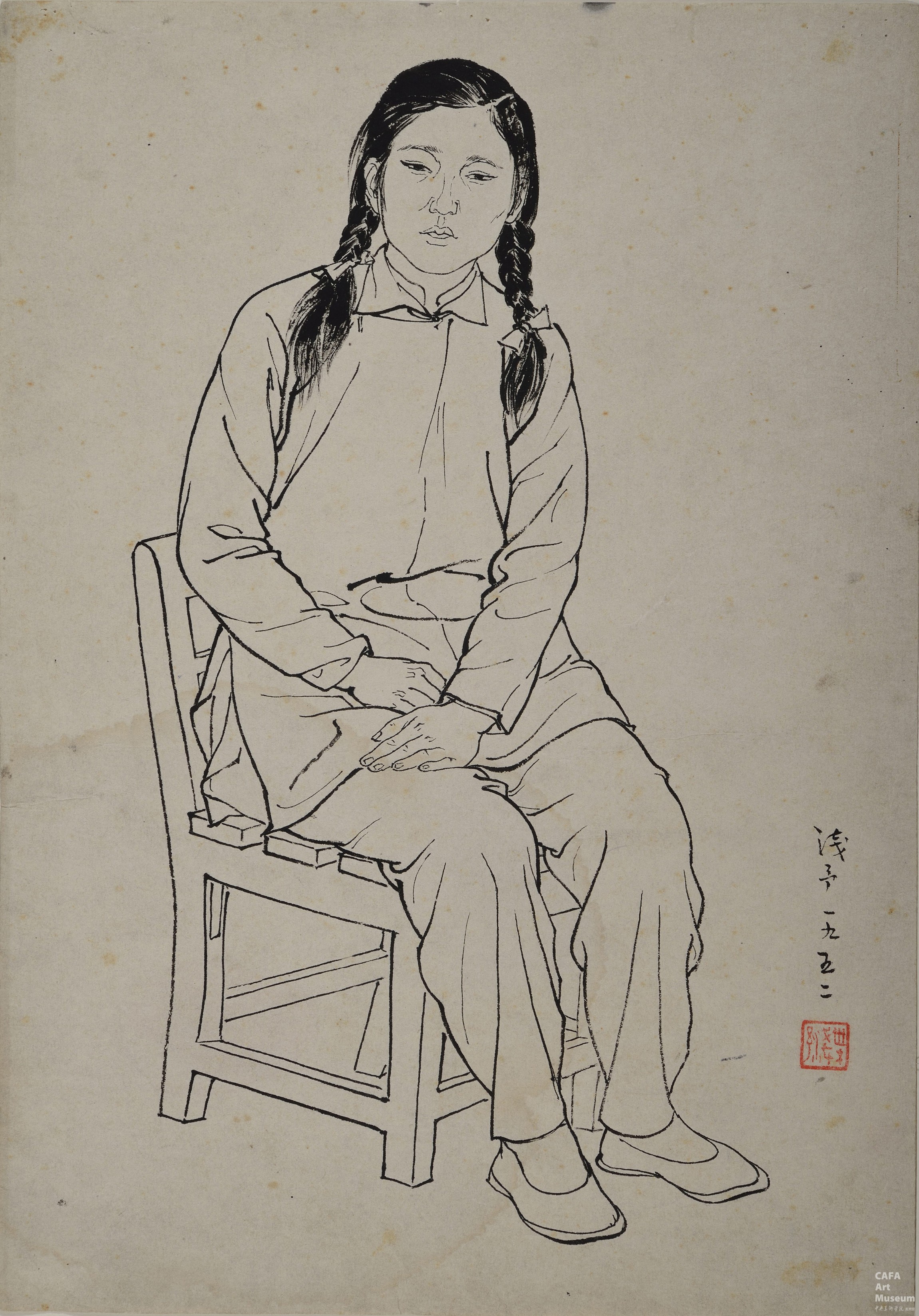

叶浅予 坐着的女孩 39×27cm 速写 1952 中央美术学院美术馆藏

今年6月我在上海交通大学文学艺术系参加一个座谈会,谈中国画的创作问题。我提出一个怪问题:我经常听到这种口号,叫做中国画应该走向世界,走向未来,我说我很奇怪:中国画为什么要走向世界,如何走向未来?谁也说不出道理来。那么,唯一的解释是走向世界就是要跟世界大画家画价保持平衡。做不到呀!人家是那么一个社会,我们是这么一个社会,我们在琉璃厂卖的画多少钱一尺,你要在外国去卖多少倍多少倍是不行的。我说这些都是空想。这些空想是怎么来的呢?有点气,为什么中国人不能像外国人过得那么好。脱离实际、过得好又怎么样?国家的日子比我们还难过,文化部一年给中国画研究院25万元经费,开工资差不多,活动经费就没有了。怎么办?哎,办法来了,有些空房子出租,一年租金收入多少?50万!是部拨经费的两倍。这日子就好过些了。

什么事情都要平心静气,研究问题。你要国家搞什么什么,办不到。文化部艺术局主要管剧团,现在每个剧团除了发工资之外就没钱了,要他们演一场戏就赔一场钱。于是文化部动脑筋,说你们到外地去吧,到外地去卖票演戏,北京出去的剧团总是比较香一点,开始的时候总可能会卖点票。喊穷,文化部也没办法,只好想这种穷办法,只好到外边去演出去,跟行路团一样(插话:吃山东的),到处吃,但不光是吃,吃是人的最低要求,总还要有点贡献嘛,不能白吃。所以什么事情,不要光从自己这个角度看,要从整个社会看问题。昨天晚上我提出过穷日子,下次行路团到穷地方去,不一定到大城市,看看穷地方日子能不能过,至少青菜豆腐吃得到吧?

少数人是发了财,多数人还是穷。我过去对开会吃喝是很反感的,从去年在天目山住两个月以后,看见大家都到天目山开会,带酒去在山上吃,我忽然改变了看法。我说这些人平常难得改善,好容易开一次会让他吃点,我说这是完全应该的。(插话:这些人平常不一定吃得不好)这是少数人,我讲的是多数人,就是一个机关,整个到天目山开会,过夏天,杭州很热,开几天会,吃那么几天,我是同情的。天目山管理处也同情,说这些人平常没机会,开会吃那么几天,值得同情。现在就用这种方式来调剂。旅行也是这样,平常自己花不起钱,上一次泰山不容易,全靠开会逛一次泰山我说这有点道理。当然,有些人就以此为业,这些人可恶。

现在我要提出两个问题来:一、你们在美术学院那么多年,中国的传统到底学到了多少?二、你们受所谓西方艺术科学教育到底中了多少毒?可以自己反省反省,这都会在自己的创作上表现出来。刚才我向王超提到过,你们画山水的人有一个东西总打不破,就是在透视上打不破视平线,处处受到它的限制。远的要小要矮,近的要高要大,形成习惯了,中毒了。我说你打不破这一点,中国画就不能入门,画山水画要不打破这个视点限制,画来画去别扭得很,我现在觉得自己很幸运,我没有进过美术学院,没有中这些毒,但也中了一些毒,在社会上中了一些毒。西方这个艺术科学,透视、解剖这些东西,要学,但一定要活用,绝对不能死用,一死用就完了,中国画就没法画了,像写生嘛!刘海粟强调写生,把摊子铺开,在岱庙对着写生,似乎是气派了,实际上很笨,何必呢,画点速写,或在脑子里记一记,画出来生动得多了。你在那死画怎么行。黄山也是这样,固定一点死写生有什么用呀,黄山的变化多大呀,云也上来了,山也盖化了。中国画在创作上有些优点,现在问忆起来,在美术学院没好好教过,这是很大的遗憾,希望姚有多当系主任当下去,能够把这个问题提出来,教学方针要有所改变。过去有很多限制,你白己想发挥一点很难。上回在杭州讲了一些话,那里边的酸、甜、苦、辣,当个系主任真不简单。内部的矛盾,外部的矛盾,想改变一点,想素描课自己上,办不到。人家说素描就是素描,动不了的,素描万能嘛!这些思想在我们脑子里根深蒂固,我觉得我们要检查这些东西。中国画的教学到底应该怎么教?要真正把中国的好传统学会。

我觉得我们今后应该扎扎实实地在学习传统上做功夫。解剖、透视要学,但要活用,在创作上使用要活,指导不能是死的指导。我做过一点尝试,中国画研究班要补课,画人体。谁来上这个课?我跟曾善庆说,这个课不能和平常那个模特儿课样。我说要活,一个模特儿摆个姿势画五分钟,画完换个姿势再画一张。他大概很困难,他从来没教过。到后来,我说把模特儿去掉,大家自由画,默写,你爱怎么画就怎么画,大家觉得很新鲜,但觉得很困难,没有这个习惯。他必须看一眼画一笔。李少文比较能灵活运用,我欣赏他这一点。他到永乐宫临画,临回来他自己创造,改永乐宫的画,换个角度来画,在它的基础上创造,我特别提倡,中国画就要这么练。从各个角度来看一个生活。山要从四面看。我们今后要真正把中国画传统发扬光大的话,在教学上的确大有文章可作,过去我们没有做好,受这个环境影响,自己不能自由发挥,现在要完全自由发挥,真正把中国画的优良传统学会。

写生一定要活写,要默写,我认为刘海粟那种办法不能提倡,徐悲鸿的那种办法也不能提倡。眼睛看,看了记,记了然后背出来,这样的造型能力才是真正的造型能力。你要看对象才能画画,离开对象不能画画,这叫什么造型能力呀!有个时期,搞“主题先行”,出题目,让你画什么东西,他给你一批参考资料,照片照好的,手的资势都有,让你去拼凑,这都是死的方法。最好笑的是搞毕业创作时,在教室搭布景配好灯光,然后画,那叫什么创作?但是那个时候觉得非这么画不可。你看看搞得多么死!西方的绘画发展到这个地步那是最死的。最后就翻了身了,就搞抽象了,把那个东西全部打碎了。所以我们要重新研究今后中国画该怎么教。西方的东西我们不是绝对反对,但要灵活运用,要学,但不是死学,有些东西要学、但要灵活运用,有些东西用得上就学,用不上就不要学。

我们那一辈人,以中央美院国画系的老师为例,为什么有条件去追求自己需要的东西?因为我们所处的那个时代有那么一点自由,没有人管你。这是很重要的一点,框框很少。我们制定政策要看得远一点,气派大一点,像孔夫子那样,不要走极端,这样形势就会更好些,就会有好作品出来,文艺创作跟经济一样,与政策密切相关,政策对头,创作就繁荣,难免有些过分的东西,这不要怕。文艺创作必须给作家艺术家适当的自由,但这不是“自由化”,“自由化”是资产阶级的自由化。我在上海开会提出过,大家的意见要多元化,不要一元化。多元化是否就是自由化?后来回到北京一看不对,多元化这个词似乎也有问题了,似乎不能提了。这也顾虑太多,对创作自由的精神没有真正的理解,没有替文学家、艺术家考虑他们的创作条件。

像我们这次跑到济南、泰山来,总还是跟日本人逛泰山不一样,跟台湾人到这里进香不一样,因为我们搞文艺创作的人头脑总是比较复杂一点,什么都得想一想。到曲阜那天感受很多,那个地方我是去过的。那个孔夫子的像,好在他关在里边封得严严的,看不清楚,但即使你看清楚了,那孔子像还不是像个帝王?所以我跟单应桂说,你回到济南在艺术界提出这个问题,应该好好塑一个孔夫子的像,还他以本来的面目,不要让他被封建帝王思想所淹没。他是个学者,尽管他的一些活动,都是有政治意义的,但是他这个政治跟我们现在这个政治不是一回事。他是跟政治、跟教育合一的、统一起来的,主要是教育,他讲仁义嘛。孟子的思想也是讲这个东西。仁义实际上就是政治,也是教育、治国之道,也是为人之道,讲仁义实际上就是讲友爱,人与人之间的关系如果没有友爱,只有钞票那还有什么东西呀?所以这次跑山东,意义就在这里。好像你们在中天门开会谈到下一次想跑香港,我不以为然。当然有很多理由,那个地方是英国殖民地,我们应该接受我们自己的文化、我们自己的生活,所以还是应该在内地,将来香港怎么样不知道,所以我向邵声朗提出,是不是可以到武汉去呀。他马上说好极了,到了武汉,还可以到神农架去。我说就到神农架开会去,野兽最多的地方,文化很少的地方,到那去看我们有什么感受。我是随便谈谈,因为他提到我们老一辈的人为什么有条件追求自己的东西,为什么那个时候有那个条件?脑子里没有框框,传统的东西学了一点,也不是太多,外来的东西也有,但我们自己可以有选择,看自己的条件怎么样,所以个人表现的东西都不一样。那么现在呢,不是说完全没有,但要争取这种条件,因为既然认识到文艺创作是这么一回事,这个条件不够就要争取,多一点行路团这样的机会也是一种方式,个人做不到集体做。

叶浅予 西双版纳孔雀舞 95×90cm 纸本设色 1990 中央美术学院美术馆藏

刚才提到学习传统,学习生活。我在《美术》发表的一篇访问记中说的是“吞吐古今”,要吞进去,吐出来,然后涉猎中外。自己的传统要吞进去,但也要吐出来,不能不消化,要用,涉猎中外就是不要死抱住传统。外国的东西,我的看法不仅仅是西方的东西,东方也有,日本、朝鲜、越南、印度这些,我们一提外国就是西方,东方也有,东方的方位很大,尽管有的国家受中国的影响,但像印度,我们受它的影响比较多。印度这么一个大国,艺术传统相当深远。应该胸襟开阔,看世界大一些。归根结底是个什么问题?是盲目崇拜西方,崇洋。这个东西什么时候开始的呢?是从清末开始,鸦片战争开始的。“五四运动”也有这么个毛病,否定孔老二,把自己完全否定了,一无是处,什么都是学外国的。现在也是这个问题,现代化就是西方化,没有把自己的好东西真正认识到。就是生活方式,我们中国人用筷子这件事就能说明问题,在饮食方面用筷子,两个棒。你看人家,还用刀、用叉,多落后呀!我觉得我们有许多非常先进的东西,所以要认识到自己的长处,真正的优点。绘画就更不用说了。你要学中国画,学上两年行吗,要相当长的时间才能认识到,我们的老祖宗所创造的东西不那么简单。我来中央美术学院以后下了好大功夫读画论,从画论里边挑了那些最精彩的东西,色彩问题,造型问题,线描问题,运动透视问题,从这里边发掘我们优秀的传统,也是逼出来的。美术学院是那么一个环境,完全否定自己的东西,否定传统的中国画,逼着你非这么干不行。但从干的中间也提高了自己。我提出搞教改,主张从花鸟、山水入手,最后画人物,倒过来。原来只画人物,山水、花鸟学那么一点点。因为我认识到中国绘画发展到现在,山水、花鸟走在前面,我们要学习这个东西。是不是正确,还没有经过实践的检验,现在还在实践检验中间。

姚有多就是一个例子。我当时提出教改,大家同意了,实践了。我是通过姚有多来上线描课、白描课,不上素描课。姚有多搞来搞去,搞到最后,他不敢教了。他说这可靠吗?这样来学习造型可靠吗?不画素描行吗?他怀疑了,后来跟我搞得很僵。最后我说,好吧,按照你的想法修改吧。提到笔墨,人物画里边没有什么东西好学,山水、花鸟里边包涵着最精彩的东西。你怎么看近代中国画的最高成就,从吴昌硕、齐白石到潘天寿,你看现在几个画家都是画花鸟的,把中国画笔墨、技法等等提高到最高的水平,你不从这个地方来着眼,来下功夫?任伯年、任渭长、陈老莲这些人成就很高,但你看他们最基本的功夫在什么地方?还是在花鸟。

我们的画家,对我们的自然环境有深刻的认识,因此他们有表现这种认识的要求,所以才能够有这种成就。中国画从一开始到现在为止,就是认识自然的一个过程,深刻地认识了自然。中国画的特点就是这样,所以才有这样的成就。张大千在巴西跟他女儿说,要讲山水还是中国的最美。这句话当然有道理,但讲自然,整个世界都是美的,为什么张大千说这话?因为他对自己祖国的山水有深刻的认识,他对外国的山水没有这样的认识,这一点我觉得是应该注意的,并不是全世界的山水就是中国的最美。不,这是中国画家认识到的,他们有民族感。

附录

叶浅予先生在师生画展座谈会上的讲话

(1991年11月27日)

听了大家发言,有些话是真的,有些话有点过火,谢慧中不能那么激动,激动没有用,还是要沉住气。最近几年,我特别注意沉住气,感到自己的时间不多了,所以社会活动一概不参加。

我对艺术形式的观点,从80年代开始搞了十个命题,隔了十年想写一篇文章,但文章很难写,所以不敢写。艺术形式归到齐白石的一句话,就是“不似之似”,不像的像。艺术形式和生活要有区别,不似是艺术,似是生活,要拉开距离。但是二者又要统一。艺术就是要做到神似,才是完美的艺术形式。最近,我关起门来后,有点效果,把论形式的文章写了出来,引了几个人的观点。一个是赵丹,他有篇文章谈“斯坦尼斯拉夫斯基体系”,认为表演的舞台要求演员去寻找更鲜明、更恰如其分的表现形式,他认为我国的电影演员、话剧演员不讲究形式是一个很大的缺陷。赵丹和金山比较注重形式,人家就给他戴了一顶形式主义的帽子。再一个是潘天寿,在这一辈画家中,像他那样能深刻地认识生活与艺术的关系是很难得的。还有一个是扬柄,讲诗歌的形式,扬柄的《汉语诗歌形式民族化问题探索》中提到,诗不能不美,没有形式美的艺术是不可想像的。他认为诗歌的平仄规律的形式美是与汉语共存在的,他反对自由体的新诗,认为自由体的诗不承认形式、不承认规律。

我还有一篇文章是对中国画创作的一些观点,写完了觉得很轻松。我为什么要这么做?自己出的题目,自己来回答,目的就是想告诉大家还是要实事求是,不要激动。画画能潦草画出来也不简单,我现在的画就比较潦草。每个人的处境不同,下的功夫不同,追求的东西也不同,还是要实事求是,老老实实照自己这条路走下去,总会有成效的。

这次展览会,我还是比较满意的,上次吃饭时的讲话,是故意挑毛病。提醒大家不要急于求变,艺术形式的变,不是那么简单的。我也想变,老是觉得变不出来,但是和过去的画还是有些不同,有一点变就可以了。在短期内大变是不可能的。

大家要认识-一点,就是要继承传统,要对祖宗的东西有点认识,要下功夫去研究、认识、体会,然后自己去吸收。我们那个时代人材少,就那么几个人。今天那么多人画画,觉得周围有压力,那就更应该实事求是。必须遵循这条路去走,就是坚持“没有生活就没有艺术,没有形式也没有艺术” 。这次来展厅,我一进来就看中了张凭这张画,远看近看不一样,能近看。有些同学的面形式上还要下功夫,中国画讲对比,张凭的画在对比,上很讲究,形式解决得比较好。最近,中国画研究院举办的人物画展有点邪气,很多画题材内容都是向后看,怀念过去,没有反映今天的生活,有点“忆甜思苦”。画是一副苦相。这也是受当前思潮的影响。弘扬民族文化是对的,但不要光向后看,怀念过去。今天中国和过去不同,眼光要远点,我们画画的平常要关心世界,除了关心国家,还要关心世界。这个世界变化太大,不然就会不知所措。苏联东欧为什么会变,中国为什么不动?因为中国这些年反复后,慢慢道路走正了,要在自己社会的实际基础上去发展。我们的头脑不要光钻在画里,思想一定要开阔,不要狭窄。

最近我在研究一个问题,60年代毛泽东主席提出“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”的创作方法。我说这个口号中“革命”主要是指内容以及现实主义、浪漫主义相结合,中国画艺术本身就包含了现实主义和浪漫主义二者的内涵。能不能把革命二字的内涵再扩展一点,不要专指内容,形式也要革命。现实主义和浪漫主义本身是发展的,不要狭窄的理解“革命”就专指内容。中国画创作怎么搞?怎么表现?就是要有理想,反映生活一定要有理想。今天这个展览很多作品就是反映了这个理想,既是现实的又是理想的。

作者|叶浅予

节选自《美术研究》1992年第1期

编辑|郑丽君