……你只是艺术衰败中的第一个。

——1865年波德莱尔对马奈说

20多年来,世界上几乎所有最好的新绘画和雕塑作品都是在美国完成的;我指的是波洛克、德库宁、克莱因、马瑟威尔、纽曼、斯蒂尔、弗兰肯塞勒、罗斯科、戈特里布、霍夫曼、路易斯、诺兰德、奥利茨基等艺术家的作品。弗兰克·斯特拉和大卫·史密斯,仅举其中一些最好的例子。事实上,我认为可以这样说,绘画和雕塑的繁荣自二战结束以来一直在这个国家发生,这与1912年之后的20年美国诗歌所发生的情况是相似的,无论是作品的质量还是所谓的内在困难。然而,新诗很快就在布莱克穆尔、兰塞姆、泰特等人的作品中受到了批评,而艾略特和庞德的评论文章虽然常常不涉及新诗本身,却阐明了许多新诗的基本假设。

尽管克莱门特·格林伯格写过几篇文章,但关于当代视觉艺术状况的最重要事实之一却是,这种新艺术的基本特征尚未得到充分理解。这并不完全令人惊讶。与诗人不同,画家和雕塑家很少进行批评,而关于艺术的写作工作往往是默认地交给那些根本不符合其职业资格的男性和女性。此外,掌握新绘画和雕塑所必需的视觉技巧,可能比新诗所要求的语言技巧更为罕见。

但是,如果说几乎所有当代艺术批评的不足之处都不足为奇的话,那么不可否认的是,这是具有讽刺意味的,因为视觉艺术——尤其是绘画——从来没有像过去20年那样明确地自我批评过。在这篇文章中,我想试着阐明在我看来新艺术的一些最重要的特点。与此同时,我将试图说明,为什么像罗杰·弗莱或格林伯格那样的形式批评,比任何其他方法都更能阐明这种新艺术。要做到这一点,我必须不止一次地考虑格林伯格先生所说的“现代主义”绘画在过去一百年中的发展,因为上面提到的艺术家的作品,在一个重要的意义上,代表了一种始于法国画家爱德华·马奈的作品在这个国家的延伸。雕塑在某种程度上是另一个故事,出于篇幅和简洁的原因,我在这里将不作考虑。

爱德华·马奈,《阳台》,1868-69年,布面油彩,169×125cm

粗略地说,从马奈到综合立体主义和马蒂斯的绘画史,其特征可能是绘画逐渐从表现现实的任务中退出,或从绘画表现现实的力量中退出,转而更倾向于对绘画本身固有问题的日益关注。如果愿意的话,人们可能会对弗莱和格林伯格等批评家将注意力集中在他们所讨论作品的形式特征上的决定感到遗憾;但没有人能怀疑,他们在正式场合最推崇的画家——马奈、印象派画家修拉、塞尚、毕加索、勃拉克、马蒂斯、莱热——都是过去一百年来最杰出的画家之一。这并不是说只有他们绘画的形式方面才值得关注。相反,由于可辨认的物体、人物和地点永远不会完全从他们的画布上消失,语境性的批评可以通过研究这些在他们的艺术中所扮演的角色,极大地加深我们的理解。但语境性的批评已经表明,它无法对特定艺术家的作品做出令人信服的价值辨析;在这个世纪,经常发生的情况是,那些充满了明确的人类内容的画作,相比其他几乎没有这种内容的作品,可能会因为形式上的原因而出现误判——毕加索的《格尔尼卡》就是最引人注目的例子。

毕加索,《弹曼陀林的女人》,1910年,布面油彩,100.3×73.6cm

值得补充的是,形式批评的价值判断没有任何约束力。所有的价值判断都是从经验开始的,或者说应该从经验开始。如果有人不认为马奈的《草地上的午餐》、马蒂斯的《钢琴课》或波洛克的《秋韵》是一幅好画,那么形式批评的论点中就没有什么能强迫他去感受它。另一方面,一个人对艺术作品的体验总是由他对它们的理解所决定的;形式主义批评家的特殊责任在于,既要用他所掌握的全部知识的严谨性,客观化他的直觉,又要提防用形式主义的花言巧语来为仅仅是个人的热情辩护。

波洛克,《秋韵》,1950年,布面瓷漆,266.7×525.8cm

形式主义批评家也必须时刻牢记,他所追求的客观性只能是相对的。但形式主义批评的诋毁者最好记住,形式主义批评对客观的渴望是由自马奈以来最重要的绘画潮流趋势赋予力量和相关性的,马奈越来越关注自己,越来越意识到形式问题。1962年10月,希尔顿·克莱默先生在《艺术》杂志上撰文,对克莱门特·格林伯格的《艺术与文化》进行了我所见过的最睿智、最严肃的评论,他抱怨道:

在格林伯格的批评中,客观的历史进程以一种内在艺术逻辑的形式出现,这种逻辑有其自身不可改变的发展规律,如果艺术作品不被扔进历史的垃圾堆,它们就必须遵循这些规律。这种内在的艺术逻辑纯粹是装饰图案中抽象形式之间的关系。

目前还不完全清楚,他是更反对一种辩论风格,还是更反对格林伯格欣赏的现代派绘画。无论如何,在我看来,他对前者的描述在几个关键问题上似乎是错误的。

在《艺术与文化》中,它的作者似乎没有忘记,历史、艺术作品和艺术批评中的随笔都是由生活在历史特定时刻的人所创作的,因此,他们的观念和价值观只是相对的。格林伯格先生对法国和美国现代派绘画史的看法,在某种意义上具有“内在的艺术逻辑”;但是,这种“逻辑”是艺术家个人做出的决定的结果,这些决定和形式问题都是由最近过去的艺术所引发的——格林伯格先生比任何其他批评家都更愿意阐明这些决定和形式问题。此外,现代主义绘画发展的内在“逻辑”元素只能在回顾中才能看到,在《艺术与文化》中,我想不出有哪一段比这段更能暗示支配其展开的“不变法则”的存在。如果一个评论家认为存在这样的法则,他肯定会用它们来预测未来的现代主义艺术将会是什么样子。但格林伯格的书中没有任何预测,只是反复尝试将他的绘画和雕塑经验,通过源自这些艺术的媒介进行客观化或物化的处理。

克雷默在另一篇评论中坚称,格林伯格采用了“从马克思那里汲取的历史发展原则”来捍卫“一个完全受制于纽约画派的观点”。我个人的印象是,格林伯格先生从对波洛克、德库宁、纽曼等人作品的体验开始,越来越多地认识到他们与之前的现代派绘画之间的关系。但我认为克雷默先生对马克思的引用中有一种见解值得商榷。

从海因里希•沃尔夫林开始,从风格角度展开的批评家们往往依赖于一种基本的黑格尔艺术史概念,在这种概念中,风格被描述为遵循一种内在的动态或辩证法而相互继承,而不是对整个社会的经济和政治发展做出反应。事实上,对过去艺术——例如文艺复兴时期的艺术——的纯粹风格或形式主义批评的一个常见的反对意见在于,它没有处理非艺术因素对当时艺术的影响,因此既不能阐明个人作品的全部意义,也不能对风格的变化提出令人信服的解释。然而,这种反对意见的真正但有限的有效性来自这样一个事实,文艺复兴时期的绘画和雕塑在赞助和图像学方面与教会和国家都有深入的联系。但到了19世纪末20世纪初,先进的艺术家们被迫在几乎没有赞助或销售的情况下生存,这可能是不可避免的,被社会抛弃后,他们的形象变得越来越个人化,他们的艺术也越来越关注自身固有的问题。

当然,所有这些都曾被详细叙述过。但是,人们还没有充分认识到的是,面对这些发展,当针对意大利盛期文艺复兴时期绘画的纯粹形式主义批评时,同样有效的反对意见几乎失去了所有的力量和相关性。与盛期文艺复兴时期艺术和教会及国家之间关系的精确细节相比,关于现代主义绘画与现代社会之间的关系,只能做最一般的陈述。从某种意义上说,20世纪的现代主义艺术结束了19世纪社会所开始的一切:艺术家与他所处的文化的普遍关注的疏离,以及艺术本身与该文化的关注、目标和理想的疏离。随着20世纪头二十年立体派的成就,绘画和雕塑开始自由地追求它们各自媒介固有的关注。现代主义艺术的风格变化现在可以由个别艺术家的决定来充分解释,他们决定处理近期艺术带来的特定形式问题;在沃尔夫林和格林伯格的著作中,作为理论支撑的黑格尔有关艺术史的基本概念,无论在解释过去艺术的时候有什么局限性,都与现代主义在视觉艺术,尤其是绘画中的实际发展非常吻合。

我想说的是,现代主义的辩证法实际上已经在视觉艺术领域发挥了大约一个世纪的作用;我所说的辩证法是指黑格尔的历史进程概念中最重要的东西,马克思主义哲学家乔治·卢卡奇在他的伟大著作《历史与阶级意识》中阐述了这一点,已故的莫里斯·梅洛-庞蒂也在许多书籍和论文中阐述了这一点。最重要的是,这些人手中的辩证法是一种行动的理想,是一种激进的批评,是建立在一个人能够达到的对现状的客观了解的基础上的。这样的理想一点目的性也没有:它不指向预定的目的,除非它在行动中的完全化身可以被称为目的。但是,这样一种化身将意味着建立一种永远革命的条件,永远激进地批评现有的事态。

难怪这一理想不能在政治领域实现;但在我看来,现代主义绘画的整个发展都是朝着这样一种状态发展的。这种发展并没有指向任何一种特定的绘画风格,尽管在任何时候——包括现在——一种特定的绘画在批评上更先进、更激进,其结果将比其他任何一种绘画更丰富。现代主义辩证法在视觉艺术中的主要作用是提供一个原则,通过这个原则,绘画可以改变、改造和更新自己,通过每一个时代的自我更新,它使那些不直接属于说明和表现的传统价值得以保持不变,有时甚至得到充实。因此,现代主义绘画保留了它自己的历史,不是作为对过去的虔诚和尊重,而是作为现在和未来的价值源泉。

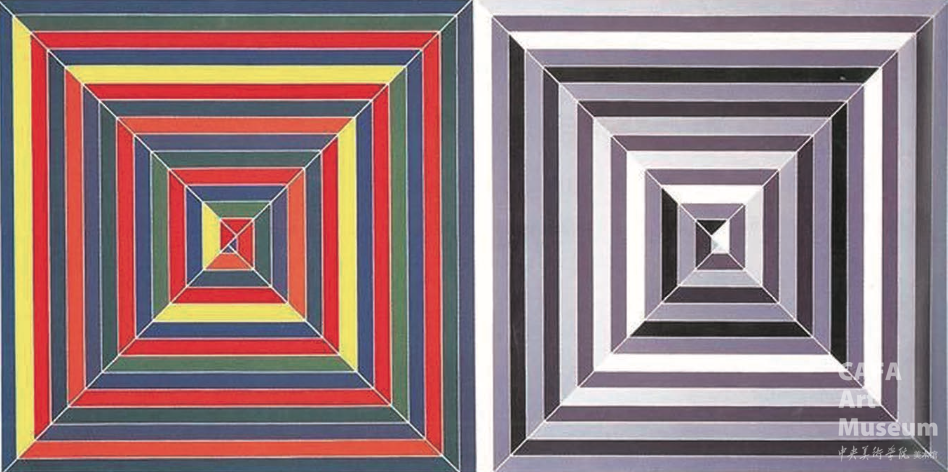

弗兰克·斯特拉,《百事电影》,1966年,布面丙烯与荧光树脂

由于这个原因,尤其具有讽刺意味的是,现代主义艺术经常被描述为虚无主义,其艺术家被描述为不负责任的骗子。事实上,他们创作的压力是巨大的,难怪,以这样或那样的方式,许多最优秀的现代主义画家在他们的压力下崩溃了。在过去的二十年中,由于现代主义自身的自我转变速度加快,这种崩溃的趋势已经加剧,而这种加速,则是现代主义艺术家的形式和历史自我意识普遍增强的结果。巴尼特·纽曼、肯尼斯·诺兰德和弗兰克·斯特拉等画家的作品,不仅源于他们对先进绘画在各自发展的关键时刻所处的特殊情况的个人解读;他们的作品还着眼于现代主义绘画的当前和未来发展,以提供其合理性或证明其无关紧要。“黑格尔认为,历史是对现在的未来的成熟,而不是对未知未来的牺牲,而在他看来,行动准则无论如何也不会有效,但最重要的是繁殖力,”梅洛-庞蒂写道。正是在这个意义上,现代主义绘画假定进步的合法性的最终标准是其繁殖力。

肯尼斯·诺兰德,《那》,1958-59年,布面油彩

但是,如果要把这一提法应用于最近的过去的艺术,就必须记住这一点,即最优秀的当代绘画——诺兰德、奥利茨基和斯特拉的作品——不仅证明了巴尼特·纽曼在1950年左右艺术的繁殖力,也证明了抽象表现主义的丰富性,这是因为纽曼的艺术是对后者最激进的批评。

综上所述,视觉艺术的现代主义在很大程度上消除了道德问题和艺术问题之间的传统区别,这一区别是由斯图尔特·汉普郡教授在他的论文《逻辑和欣赏》中阐述的:“一件艺术作品是无偿的。它本质上不是一个问题的答案,也不是一个问题的解决方案。”而“针对任何道德问题采取行动都不是没有必要的;这是强加的;应该有一些回应是绝对必要的。一个人不能忽视一种情况;人总得有这样或那样的经历”。

巴尼特·纽曼,《大教堂》,1951年,布面油彩和马格纳颜料,244×541cm

我认为,汉普郡教授的区分对所有艺术都适用,除了我在这篇文章中试图定义的那种。一旦一个接受现代主义基本前提的画家意识到近现代艺术提出的一个特殊问题,他的行为就不再是没有理由的,而是强加的。他对形势的估计可能是错误的。但只要他相信存在这样一个问题,而且这个问题很重要,他就会面临一个他无法通过的局面,而这个局面必须以某种方式通过;这段被迫的通道的结果将是他的艺术。

这意味着,尽管现代主义绘画本身已经越来越脱离了社会的关注,在这个社会里,它的繁荣岌岌可危,但构成它的实际辩证法,越来越具有道德经验,即生活本身的稠密性、结构性和复杂性,但很少有人愿意过这样的生活:处于持续的智力和道德的警觉状态。

从这个意义上说,现代主义绘画的形式批评家也是一个道德批评家,并不是因为所有的艺术本质上都是对生活的批判,而是因为现代主义绘画至少是对自身的批判。正因为如此,与现代主义绘画的基本前提相一致的批评,在现代主义绘画的发展中所起的作用,只比新绘画本身的作用稍逊一筹。形式主义批评家不仅应该阐明他认为是真正探索性的新绘画的意义,而且应该区分这类绘画和似乎仅仅是利用先前现代主义者的形式创新的作品,但在讨论他所欣赏的画家的作品时,他可以指出某些特定形式问题的假定解决方案中的缺陷;他甚至有理由呼吁现代主义画家关注他认为需要解决的形式问题。也许有人会说,这是对批评家工作的一种不可容忍的傲慢看法,也许确实如此。但它的优点在于,它迫使那些拿起它的批评家和那些批评其作品的艺术家冒同样的风险。鉴于这最后一点,很少有评论家选择承担它的负担就不足为奇了。

译自《美国学者》(The American Scholar)第33卷,第4期,1964年。

作者 | 迈克尔·弗雷德(美国霍普金斯大学人文与艺术史系赫伯特·伯恩讲席教授,当代著名艺术批评家和艺术史学者)

翻译 | 朱橙(艺术学理论博士,中央美术学院艺术设计研究院助理研究员)

原译文发表于《世界美术》2019年04期