2014年,据日本箱根冈田美术馆透露,该馆发现并收藏了一幅遗失的喜多川歌麿画作。馆方于2014年4月4日将其展出,这是《深川之雪》(Fukagawa in the Snow,约1802-06年)时隔六十六年来首次出现在公众视野中。上一次还是在1948年4月,《深川之雪》作为东京银座百货公司第二届“浮世绘杰作展”的参展作品,于仅仅为期三天的展览结束后便下落不明。

喜多川歌麿 《深川之雪》 日本江户时期,约1802-1806年 挂轴、纸本设色

对于整个艺术界来说,《深川之雪》的重现与展览是件大新闻,不过对于美国的两家博物馆而言,则包含更多意味。此画被视为三联画《雪、月、花》(Snow, Moon and Flowers)的一部分,这组三联画分别描绘了三处位于江户(即现今东京)的花街柳巷,虽然三幅画无一注明日期,但人们认为《雪、月、花》的创作历时十四年。其中《土蔵相模的赏月宴会》(Moonlight Revelry at Dozo Sagami)(约1788年)又称《品川之月》(Moon at Shinagawa)。1903年,查理斯·朗·弗利尔(Charles Lang Freer)于巴黎购置了这幅作品。弗利尔是今天华盛顿史密森尼博物馆(the Smithsonian)下属、以收藏亚洲艺术为特色的弗利尔|赛克勒美术馆(Freer|Sackler)的创始人,其后他将《品川之月》与其他收藏品一同捐献给了史密森尼博物馆。《吉原之花》(Cherry Blossoms at Yoshiwara,约1793年)则由美国康涅狄格州、哈特福德市的沃兹沃思艺术博物馆(Wadsworth Atheneum)的前馆长查尔斯·C. 坎宁安(Charles C. Cunningham)出于充实亚洲艺术品收藏的考虑购于1957年。这两家博物馆都未曾将自己收藏的画作与丢失的《深川之雪》共同展出。

喜多川歌麿 《品川之月》(又称《土蔵相模的赏月宴会》) 日本江户时期,约1788年 板上绘画、纸本设色

《深川之雪》近七十年来位于何处?它又如何被发现?这仍旧是个谜。换言之,冈田美术馆不会透露此画如何、从何处失而复得。尽管《雪、月、花》在许多方面仍然充满神秘,但公众终于得见它们齐聚一堂。4月8日,弗利尔|赛克勒美术馆举办了展览“喜多川歌麿:日本杰作的重新发现”(由于弗利尔美术馆正在翻修,展览将于赛克勒美术馆举办)。此次展览展至7月9日,是将近140年来首次完整呈现这件三联画作品。目前,沃兹沃思艺术博物馆正在为《深川之雪》与其馆藏的《吉原之花》举办一个较小的团聚展览——“喜多川歌麿与日本的魅力”。由于弗利尔的遗嘱规定绝不外借其收藏品,故而《品川之月》将仅见于华盛顿的展览。其复制品将出现在沃兹沃思艺术博物馆以及冈田美术馆的展览中,其中冈田美术馆将于7月开展(届时沃兹沃思艺术博物馆的绘画藏品将前往展出)。

对于研究喜多川歌麿以及整个日本艺术的学者而言,这件三联画的重聚标志着一个重要时刻。仅仅是得见三幅画作齐聚一堂都有助于验证此前的一些推断。弗利尔|赛克勒美术馆日本艺术部主任、“喜多川歌麿:日本杰作的重新发现”的联合策展人詹姆斯·尤拉克(James Ulak)在冈田美术馆宣布《深川之雪》重现的消息后,不日便联系了冈田美术馆。很快他收到来自日本的回复称支持举办这次展览。两年后展览开幕,尤拉克说道:“现在我们可以着手一个真正而彻底的研究了”。这种研究在很大程度上将是分析三幅画之间的相互关系。“这是有关19世纪全世界对日本艺术产生极大兴趣的奥秘之一,当时许多成套的绘画作品被拆分售卖”,尤拉克称,“而现在(此次展览)是首次将作为三联画的三幅画作聚到一起,使我们得以将之排列开来观看并检验这些推断。

有关这件三联画的最早记录是在1879年11月23日,此时三幅画作共同悬挂于枥木市定愿寺的一个展览中,这是一座距离江户约一个半小时火车车程的城市。当时三幅画作全部属于枥木市一个显赫宗族——善野家。艺术史家认为《雪、月、花》是为富商善野伊兵卫而作。这一推断除了考虑到1879年展览的因素外,还因为每幅画作中的女性都身着绘有善野家族纹章的服装。然而,关于这幅三联画还有许多问题,因此很难确定这一说法的真实性。

三幅画都是描绘江户娼馆中成群女性的巨幅作品。对于浮世绘(描绘“浮世”,即脱离日常生活的愉悦与幻想之维的作品)样式而言,这种大尺幅十分罕见。浮世绘通常采取较小的木版画、绘画与书籍的形式。然而,这些大尺幅的画作之间也存在不少差异,尤其是在人物的呈现方式、大小以及数量方面。尤拉克称:“一种观点认为,它们是由喜多川歌麿与一个作坊的工匠共同完成的,这种做法十分常见”。该展的客座策展人、宾夕法尼亚大学的艺术史教授朱莉·纳尔逊·戴维斯(Julie Nelson Davis)则称:“把这几幅画连接在一起的是‘雪、月、花’这一当时常见的主题——这里存在一种文学关联”。

“奇怪的是”,尤拉克说:“如果意图创作这一主题,为何首先绘制‘月’?”冈田美术馆的学者曾凭借风格特征推断这三幅画的创作年代,基于他的推断,《雪、月、花》的主题顺序是紊乱的——首先是《土蔵相模的赏月宴会》(“月”),其次是《吉原之花》(“花”),其后是《深川之雪》(“雪”)。除了作品主题之外,十七世纪晚期和十八世纪早期日本的特定风尚也为学者提示了这组作品的年代顺序。“我们能根据发型来判定作品大致年代”,纳尔逊·戴维斯教授说:“正如今天人们不再顶着一头瑞秋的发型一样”。

三幅画的另一差异在于每幅画所描绘的地区以及地区地位的不同。在创作这组三联画的年代,吉原是江户唯一持证经营的花街,位列高等级别。“吉原有其独特的氛围”,尤拉克称,“客人必须精通行话,衣着得体——其中存在一种法则”。《吉原之花》绘有将近50人,人物数量最多,场面自然也最为盛大。沃兹沃思艺术博物馆策展人奥利弗·托斯曼(Oliver Tostmann)就这件作品说道:“对于喜多川歌麿作品而言,如此多的女性数量是前所未闻的,他似乎想以此显示自己处理众多人物的能力。你可以看到所有不同地位的女人:花魁及其侍女、正被培养成遊女的小姑娘、楼上的艺伎、还有并非艺伎或遊女而无法完全肯定其身份的女性”。同另两幅画作一样,男性在其中处于完全缺失的状态。“喜多川歌麿所创造的正是一个由女性组成的世外桃源”,托斯曼称。

《土蔵相模的赏月宴会》所呈现的品川地区出现了大量非法卖春交易。这是江户通往京都之路的第一站,如尤拉克所注意到的,“品川的性价比更高”。在这幅画中,喜多川歌麿使得观众更为近距离地观看女性及其所处环境——动物、饰件与织物似乎触手可及。观众几乎像在亲临现场。画面中有一种平静的氛围,而非《吉原之花》中忙碌准备的场景。娼馆之外是平静而淡蓝的海面,那是帆船的摇篮,还有地平线上的悬月。深川则有不少身着华服的艺伎。《深川之雪》的场景不如《品川之月》那么宽敞,但也没有《吉原之花》那么繁忙,似乎在两者之间取得一种平衡。

在某种程度上,弗利尔|赛克勒美术馆的展览试图理解喜多川歌麿,这位最伟大的浮世绘版画家与画家之一。“喜多川歌麿属于第一批所谓的“品牌艺术家”,尤拉克说,“他为自己打造了一个名流形象,他的作品亦然”。虽然典型的日本文化看重的是作者匿名与群体力量,而非个人才华,但是喜多川歌麿的出版商将其推销为一个具备特定专长与洞察力的艺术家:了解性和女人,老练而风流。“喜多川歌麿的时代迷恋为各种事物编目著录,”尤拉克说,“喜多川歌麿描绘了大量合法花街中的女性,但你也会看到他捕捉全江户的女性形象——女服务员、茶叶店的女人、年轻的追星族、已婚的妇人,他着手绘录各种江户女性,他的出版商也支持这一行为”。然而,除了他的作品与声誉,我们并不太了解这位艺术家。“目前存有一些十九世纪晚期的文件,”纳尔逊·戴维斯说,“可以得知他逝于1806年,但委实不知他生于何处”。

十九世纪下半叶,日本对西方实行门户开放并参加了1878年在巴黎举办的世界博览会,由此引发了西方世界对日本艺术与日本主义的狂潮。《雪、月、花》在枥木市展览的十多年后被全部带到巴黎参展。当时它们最有可能属于日本艺术商人林忠正的收藏,浮世绘艺术经其之手被大力推介到西方世界。

一位法国收藏家正是从林忠正那里购买了最终属于沃兹沃思艺术博物馆的《吉原之花》。当这幅画作进入沃兹沃思时,这座博物馆内的日本纯艺术以及装饰艺术藏品的规模已相当可观,其中几件来自于海军准将佩里于1853年和日本互换而来的礼物。如今这些藏品总计约1000件——许多为购买而来,其他的则是当地藏家的赠送。“喜多川歌麿与日本的魅力”将展出馆藏的50件作品,包括版画、织物、瓷器和武器,还有两幅喜多川歌麿的画作。展览将《吉原之花》放置在当时的社会语境中,在此之前,这幅杰作在沃兹沃思仅展出过一次。“2009年我们曾举办一个有关‘沃兹沃思艺术博物馆藏之尘封珍宝’的小展览”,托斯曼说:“那是《吉原之花》的首次展出,围绕它的都是欧美作品,所以没有什么可比性”。他又补充道:“这次展览才是我们首次得以真正完整地看待日本艺术以及我馆的日本藏品”。

碰巧的是,沃兹沃思并不是美国新英格兰地区唯一一家正在审视自身馆藏日本艺术品的博物馆。麻省威廉斯敦镇的克拉克艺术学院(The Clark Art Institute)展出了“日本印象:罗德贝尔家族珍藏日本浮世绘版画”。展览代表性地展出了73件日本彩色木版画,其中48件是该馆于2014年受赠的罗德贝尔家族藏品(the Rodbell Family Collection)。

阿黛尔 · 罗德贝尔(Adele Rodbell)是居住在麻省西部伯克夏高地区的一位收藏家,也在克拉克艺术博物馆任期最长(38年)的一名讲解员。1969至1972年间,她曾和已故的丈夫唐纳德以及三个孩子居住在日本,当时唐纳德被通用电气公司委派为研究实验室的科学代表。一家人在日本各处旅游,阿黛尔还在那里参加了有关日本艺术与书法的课程。当他们回到美国后,她便开始收集日本版画,其中大多是通过艺术商购买而来。“阿黛尔特别谦虚”,克拉克艺术学院负责版画、绘画与摄影部分的曼顿研究员、该展的女策展人杰伊·克拉克(Jay Clarke)说道,“她提及自己收藏了几件作品,问我是否愿意看看,而当我真的前往一观时便被深深地震撼了。”

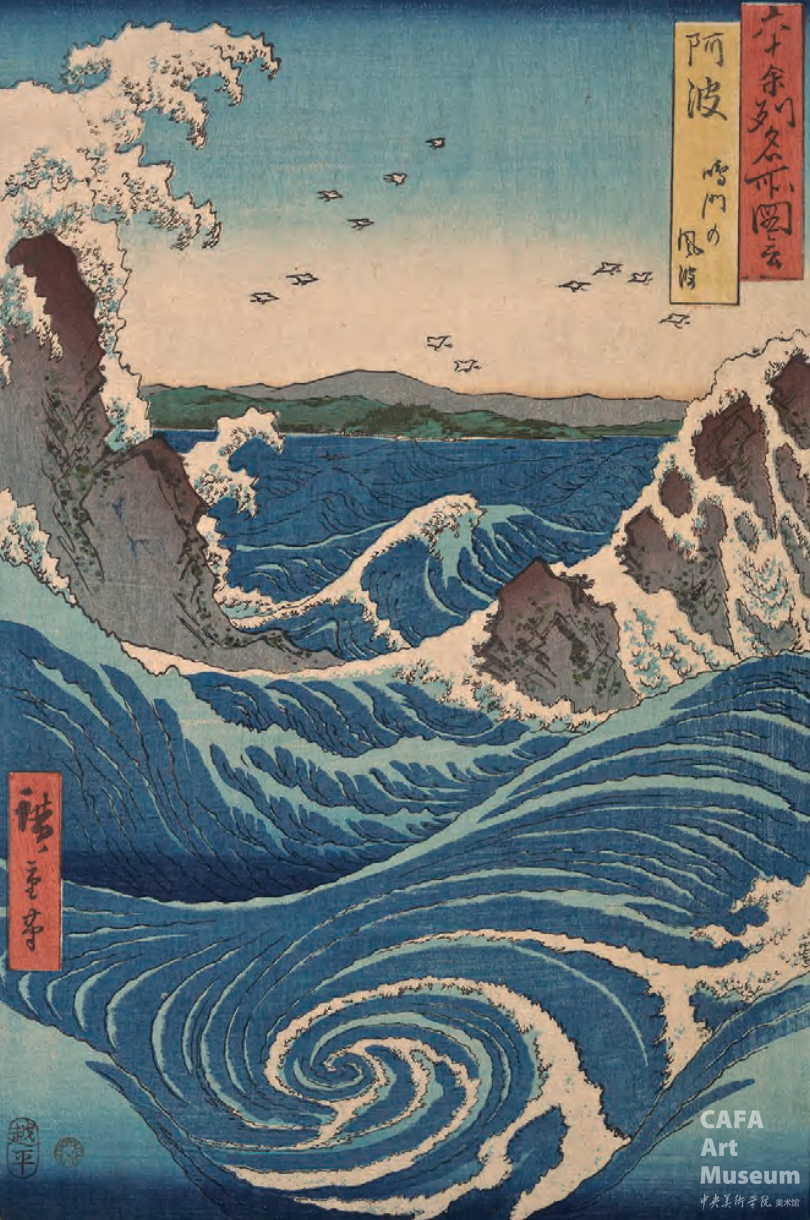

歌川广重 《六十余州名所图会》之“阿波:鸣门的风波” 1855年 彩色木版画

其收藏以三代日本版画家为代表,包含紧随喜多川歌麿之后的十九世纪浮世绘艺术家,如葛饰北斋和歌川广重。参展作品包括歌川广重所作组画《六十余州名所图会》中的《阿波:鸣门的风波》(Awa Province: Naruto Whirlpools,1855)。画面中绘有漩涡与拍击嶙峋岩石的险浪,其丰富浓重的色彩也出现在21世纪的日本漫画中。在当时,这组画掀起了一股纵向构图的风景画潮流。歌川广重的另一组风景画《名所江户百景》则是梵高与惠斯勒(弗利尔的朋友,正是他促使弗利尔致力于收藏浮世绘艺术)的最爱。克拉克展出了这组作品中的《龟户梅屋》,这幅画曾为梵高于1887年所临摹。

川濑巴水 《东京十二题》之“深川的上野桥” 1920年 彩色木版画

克拉克展还呈现了新版画运动的代表性作品,新版画运动萌生于二十世纪初的日本,融合了传统的日本版画技法与现代西方艺术中的写实主义与透视原则。罗德贝尔收藏了当时日本代表性版画家川濑巴水(Kawase Hasui)的一些作品。川濑巴水最初接受的是作为画师的培训,他曾制作几幅表现当代日本桥梁的版画。展览中的两幅版画——《东京十二题》之“深川的上野桥”(Kaminohashi Bridge in Fukagawa,1920)与《新东京百景》之“傍晚骤雨中的今井桥”(Evening Shower at Imai Bridge,1932),二者均以暗淡的色调描绘了横跨水面的木构桥梁。

斎藤清 《祗园,京都(B)》 1959年 彩色木版画

除了新版画外,传统的浮世绘还延伸出一种创作版画。它兴起于二十世纪五十年代的日本,意指“原创、创新的版画”。与他们的前辈不同,创作版画家不再凭借各种工匠协助完成版画制作的复杂过程,而是独自完成设计、木刻与印刷工作。其成品往往简洁而抽象,是传统与现代的结合。“日本印象”展出了创作版画运动的引领者斎藤清(Kiyoshi Saito)的几幅版画作品,包括高度几何化表现佛寺建筑的《祗园,京都(B)》(Gion in Kyoto B,1959)。展览中另一件出色的创作版画是桥本兴家(Hashimoto Okiie)的《菖蒲与少女》(Young Girl and Iris,1952),简洁概括地描绘了一个身着条纹衬衫的少女坐在巨大的鸢尾花丛中。这件令人惊艳的作品并非观众所期待的日本版画应有模样,却赢得了热切关注。“熟悉西方艺术的观众看到它会脱口而出:’高更’!”克拉克说:“我几乎一度不想让它参展,因为它如此特别——就像《芝麻街》里唱的那样:‘与众不同的就该孤独终老’——但最终我还是将它放入了展览开端带有导言性质的展厅”。

桥本兴家 《菖蒲与少女》 1952年 彩色木版画

本月,纽约日本协会举办的展览“第三性:日本版画中的美少年”同样向观众介绍他们并不习惯的日本作品,集中展示江户时期(1603-1868)“若众”(wakashu)这一构建自身性别特征的年轻、秀美的男性群体,以及他们在当时艺术领域中的定位。虽然非二元的性别观才刚刚扎根于主流观念,但早期现代日本在几个世纪前便已尝试突破生理学意义来定义性别。“若众”或者“美少年”实际上是一群生理成熟但尚未通过日本成人礼的年轻男性。“若众是指还没有被当作成年人的年轻一代,即青少年”,日本协会的美术馆馆长神谷幸江(Yukie Kamiya)说道,“日本人满二十岁为成年,可以参与投票、饮酒、换发型”。幸江还说,“日本对青少年这个年龄段情有独钟”。

与古希腊时期同性关系中的少年或“被爱者”(eromenos)相似,“若众”也在当时的社会阶层与性习俗中占有一席之地。同希腊类似,“若众”通常是年长男子的伴侣(虽然他们也可以是女性的追求目标),介入到“男色”这一同性关系中。然而与希腊不同的是,“若众”所表现的并非男权关系,也不是对男性或女性的表达,它本质上是一种青春美。“这一群体看待性别的方式十分中性”,神谷幸江说道。

“第三性”展出了65幅木版画以及绘画、漆器和私人饰品,这些物品都属于北美收藏日本艺术品最多的博物馆之一、加拿大安大略皇家博物馆。展品包括被称为“春宫图”的情色版画以及描绘歌舞伎演员的图像。关于前者,神谷幸江称:“在日本,80%至90%的博物馆依靠纳税人的税金运作,所以不敢展出色情版画。但私人藏家手中存有许多,这种创造性描绘性事的版画也引发了人们的浓厚兴趣”,后者则将探究“女形”(歌舞伎中身穿女性服饰扮演女子的男演员)与“羽织艺伎”(为取悦客人而身着男子服饰的艺伎)的世界。

铃木春信 《长尾龟上的浦岛太郎》 1767年 木版画、纵中判锦绘

虽然“若众”经常被误认作女性,但其实可以通过发型和其他特征来识别他们。“第三性”将探究这一群体,揭示其复杂且很大程度上被忽视的社会地位。展览中有一件被认为是歌麿流派所作的《女人与若众》(Woman and Wakashu,18世纪90年代),刻画了一名被女子玩弄于股掌之间的青年。田湖龙斋(Isoda Koryusai)的《武士若众与侍女》(Samurai Wakashu and Maid)再次将若众表现为性对象。铃木春信(Suzuki Harunobu)的《长尾龟上的浦岛太郎》(Youth on a Long-Tailed Turtle as Urashima Taro,1767)则描绘了一个青年骑着巨龟沿水航行的场景。他的表情既骄傲又惆怅,似乎意在激发人们对他的嫉妒,无论老少,并提醒着观众,尽管关于性别的传统观念正在瓦解,性别意识更多地在于个人选择而非环境影响,但今天仍然无法选择一件事,那便是永葆青春。

作者 | 萨拉·E·芬森

翻译 | 万笑石

译自《艺术与古物》杂志2017年3月号

原文发表于《世界美术》2017年第3期