内容摘要:本文揭示了罗丹砍掉《巴尔扎克》像的手的故事并非真实历史。作为对比,本文梳理了西方艺术史家对《巴尔扎克》像的阐述。追溯了砍手叙事在纽约戏剧圈中的起源及其对中国的影响。并还原了砍手故事的各组成部分(罗丹砍手雕塑,雕塑的残缺,独立的手,布德尔的参与)在艺术史和大众文化观念中的起源。

关键词:罗丹 《巴尔扎克》纪念像 虚构 砍手故事 残缺作品的完成 布德尔

2015年年初,笔者在中国国家博物馆参观了“永远的思想者:罗丹雕塑回顾展”,望着巨大《巴尔扎克》像(图1)不由想起那个砍手故事:

“据说他(罗丹)在完成(《巴尔扎克》)雕像的雏形后,征求三个学生的意见。三个学生都对雕像的双手赞不绝口,有的说只有上帝才能创造出这双手,有的赞扬说单凭这双手就可以使罗丹在艺术史上不朽。罗丹听后却从他们对那双手的过分称赞中悟出:手是精彩的,但它过于突出就会影响艺术形象的整体性,因而在这个意义上它是与整体不太合拍的。于是他出人意料地抡起斧子砍掉了雕像的这双手,并且对学生们语重心长地说:’傻子们!这双手太突出了!它们已经有了它们自己的生命,它已不属于这个雕像的整体了。所以我不能不把它砍掉。记着,而且好好地记着:一件真正完美的艺术品,没有任何一部分是比整体更加重要的。’”(《艺术概论》p.231)

然而,故事中的行为没在雕塑上留下斧痕。相反雕塑的两只袖子明显是空的;袍子下连续凸起形成手臂的完整形状。《巴尔扎克》的手就盖在袍子下从未被砍掉。那么是谁虚构了这个传说?本文将跨越时空带来的文化藩篱,追缉残忍砍手的“真凶”——故事的虚构者(们)。

图1 罗丹,《巴尔扎克》,石膏,1898年。图片来源:罗丹博物馆

一、西方艺术史的性叙事

上述观察并非笔者个人见解。1898年《巴尔扎克》像在沙龙公开展出后,各种非虚构文本中雕像的手从未缺失。美国记者安东尼·普鲁斯特(Antonin Proust,1832—1905)报道巴尔扎克像时称:“他的胳膊被折叠在粗制的无定形的衣服之下,而他的双手紧扣。”[1]对《巴尔扎克》像崇敬有加的塞尚更透视了长袍:“而他的手,在巨大的披风下面,统治着这个纯洁的人的整个生命。”[2]

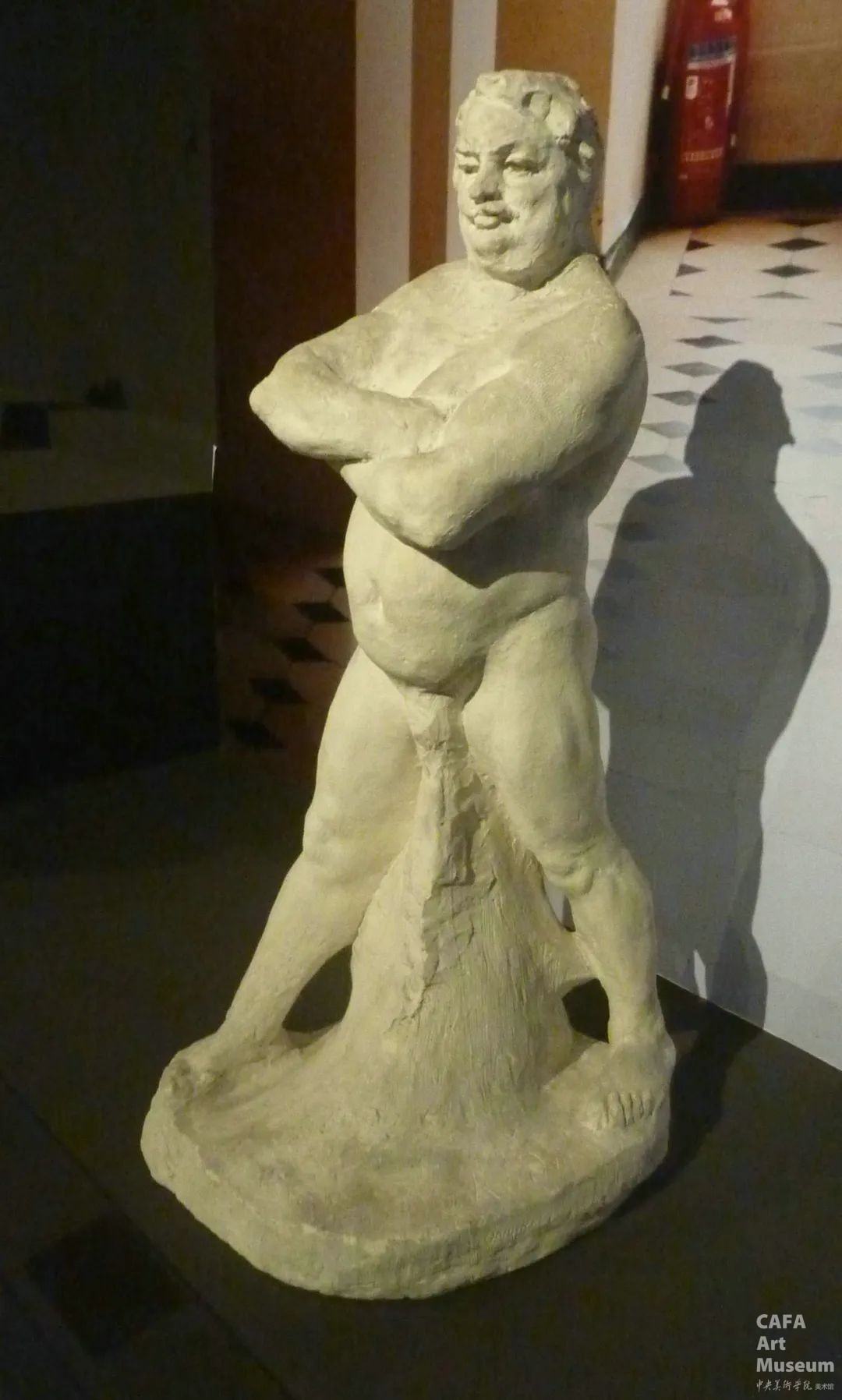

图2 罗丹,《巴尔扎克》习作裸体C,石膏,1894年

从创作过程能理解手为何从未缺席。罗丹创作《巴尔扎克》长达7年,其间的方案不计其数,远非一个行动所能决定。《巴尔扎克》像各种草稿小样的资料非常丰富,按罗丹博物馆排的顺序:初期有多重方案并存;中期以双臂抱在胸前的裸体巴尔扎克为代表(图2);1896年出现一系列左手握右手腕置于小腹前的裸像,以通称裸体F的“运动员”式无头人体最著名(图3)。此后罗丹为这一形式的裸像披上衣服并安置头部,最终形成1898年展出状态的《巴尔扎克》。上述过程存在反复,但《巴尔扎克》的手被掩在长袍下的过程是清楚的。

图3 罗丹,《巴尔扎克》习作裸体F,石膏,1896年。图片来源:罗丹博物馆

1896年到1897年《巴尔扎克》披上长袍后有两件小样能看到手。更早的一件(图4)人物右臂穿在袖子中,露出呈抓握状的右手,长袍衣襟敞开,脚踝和半截小腿也露在长袍外。另一件(图5)长袍更接近最终版,从左侧衣襟伸出的左手握右手腕,右手盖在左侧衣襟下。两件小样都只能看见一只手,且不是同一只。这说明罗丹在试验不同形式。结果他放弃了让胳膊穿在袖中,并让左侧衣襟进一步向上提把双手都盖住。那么罗丹的创作不是故事中灵感爆发找到唯一正确答案后的霹雳行动。而是不断试错的漫长过程。甚至展出前罗丹对作品仍不满意,认为艺术家应忘掉自己的作品数月,以陌生眼光评判才能发现问题。

图4 罗丹,《穿短长袍的巴尔扎克研究》,石膏,1896-97年

西方艺术史叙事中《巴尔扎克》那双最终不可见的手是解释雕像意义的关键。其与作为创造力的性相关。最早提出该观点的是夏皮罗的学生,著名罗丹专家埃尔森(Albert Edward Elsen,1927—1995)。他在1963年描述裸体F时发现:“从正面看交叉的双手遮蔽了腹股沟,从右边看,人物的右手似乎紧握下体。”[3]有趣的是埃尔森称最早进行类似描述的是美国作家弗兰克·哈里斯(Frank Harris,1856—1931):“当他写道:‘在带着它的空袖子的旧修士袍下面这个男人让他自己勃起,双手紧握着他的下体而头向后仰。’之时,也许弗兰克·哈里斯已经在罗丹的工作室看见了这座雕塑并记住了它”。出处是哈里斯1915年版的《当代肖像》一书。然而笔者查证该书未找到该句。倒是1898年哈里斯对《巴尔扎克》的报道十分类似:“这个男人站着双手在身前握在一起而头向后仰。”但未涉及性。[4]埃尔森此后的文本再未提哈里斯。只有约翰·伯格在1967年提到早期《巴尔扎克》后引述了哈里斯的描述。[5]约翰·伯格明显在转述埃尔森的研究。后来其他艺术史家也把这一观察归于埃尔森而非哈里斯。埃尔森在此混淆了哈里斯的描述与自己的观察。哈里斯以隐私描写闻名,因而在英美被禁多年。以这位作家的观察作为性描述的源头,似乎顺理成章。面对罗丹“通常虔诚的”埃尔森以这个失误满足了无意识欲望:把这一揭示艺术大师创作隐私的观察“嫁祸于”哈里斯,这减轻了艺术史家对大师的负罪感。这种转嫁在性观念相对保守的1963年尤其有意义。

图5 罗丹,《穿修士袍和蕾丝衬衫的巴尔扎克研究》,青铜,1897年

1973年埃尔森把手握下体的姿势称为“一个手淫的姿势”,称“罗丹肯定知道巴尔扎克的色情强迫症以及他强迫时常检查他的创造力。”[6]从描述客观姿势变为推测其指代的行为,并把手淫比作艺术的创作活动。也许经过性解放,埃尔森卸掉了道德羞涩和对大师的亵渎感。1980年他进一步指出:“照片展示了方尖碑一样的轮廓也允许联想于生殖器的形式,无论是否蓄意其似乎适合于这个主题。”[7]这里的照片是罗丹请美国摄影家爱德华·斯泰肯(Edward Steichen,1879-1973)为《巴尔扎克》拍的(图6)。照片按罗丹的指示在月光下拍摄,结果令罗丹十分满意。面对月光下面目不清只剩轮廓的雕像,让人感到罗丹的满意暗示着上述性阐释的合理性。这之后众多学者转引了埃尔森的观察。1993年美国艺术史家鲁思·巴特勒(Ruth Butler)也提到罗丹的《雕塑家和他的缪斯》(图7)中女性缪斯在用手脚触摸雕塑家的下体。巴特勒认为这说明罗丹把性冲动看做天才的能量中心。[8]该作创作于十九世纪90年代早期,正值《巴尔扎克》构思期间。

图6 爱德华·斯泰肯,《巴尔扎克——剪影,凌晨四点》(Balzac——The Silhouette,4A.M.),摄影,1908年

2003年的遗著中埃尔森为性与创造力的密切关联找到了更多论据:“对于巴尔扎克,艺术的创造性被等同于男性的性力量……巴尔扎克对他后来与之结婚的汉斯卡(Eveline Hanska)伯爵夫人说明,他不得不通过‘手淫他的大脑’激发自己写一部小说。”[9]雕塑整体符合于巴尔扎克作为他自己的世界的创造者的男子气概的形象……他的头变成了创造力的源泉,并由一种弗洛伊德式升华他继续更早的无头裸体研究的性强调。”[10]很快文学史家伽瓦尔(Michael D. Garval)也指出至少从19世纪30年代以来,法国文化持续通过词语和形象把伟大的男性作家联系于生殖。如幽默雕塑中巴尔扎克与他的阳具式的著名手杖相同化(图8)“从关于文学的‘父系’和有力的笔,到杰出的男性作者们挥舞阳具的属相的漫画,到福楼拜关于通过勃起克服作者的阻塞的冥想,到罗丹的巨大的阳具的巴尔扎克纪念碑——揭示了一个普遍的‘阳具意象’潜在于这个时代的文学伟大性的概念之下。”[11]性阐释基于塑造者和被塑者的共同观念。

图7 罗丹,《雕塑家和他的缪斯》,石膏,1890年代早期

图8 Théodore Maurisset,《巴尔扎克的手杖》,木刻,1835年后(原作为Jean-Pierre Dantan的雕塑漫画)

艺术史的性叙事以姿势转喻行动,以习作裸体F转喻最终的《巴尔扎克》,以身体部分转喻整体,最终以文化史和观念史转喻艺术创作。其实裸体F的下体能看做是类似古代大理石像上连接手臂与躯干或大腿的支撑物。这并非否定性阐释。无论罗丹是否有此意图,对《巴尔扎克》的性叙事都是一个成立的阐释。因为其符合浪漫主义以来的艺术观念,更重要的是符合作品本身的形式要素。这便是阐释与虚构间的鸿沟。学术研究揭示作品背后的意图和真相的欲望在最终不可见的手上体现得淋漓尽致。正因为手和下体被覆盖,所以其成了学者们在这座雕塑中关注的核心。研究成了剥掉研究对象外衣的过程,毕竟真理是赤裸的。然而赤裸的真理有点过于刺目。这导致性叙事只能成为艺术史学科内的“秘传”知识,无法普及。于是老少皆宜的砍手故事成了替代叙事。那么与艺术史学界毫无关联的砍手故事又来自何方呢?

二、纽约的谎言家

艺术史的性叙事认为被隐藏的手是作品意义的核心;砍手故事认为被去除的手是多余的有害成分。不同态度导致两种叙事无法共存。(元叙事是例外)所以西方的艺术史从未写过砍手故事,把砍手故事当真的中国的艺术史也未写过性叙事。

笔者找到的最早砍手叙事出自奥地利雕塑家维克托·弗里施(Victor Frisch,1876—1939)和美国戏剧批评家和作家、编辑约瑟夫·希普利(Joseph Twadell Shipley,1893—1988)合著的《奥古斯特·罗丹:一本传记》(1939年)。书中称罗丹浇铸好《巴尔扎克》,“然后,他一个接一个叫我们进去。从英国来访的德布瓦先进去,在一段时间后卡缪·克劳戴尔被召唤。另一个漫长的等待后,叫我进去了。

以雪白的石膏铸造的这个巨大的雕像站立着。

它在一个旋转的平台上,如此抬高以至我们的眼睛平视着那双很好塑造的手,美丽地形成在精致的细节中。当我凝视它们时我的精神带着钦佩跳跃。双手是检验一位艺术家的关键;而且罗丹能多么壮丽地塑造双手啊!在它们中捕捉到人物的多么特殊的本质啊!

而正当我站着全神贯注之时,罗丹打碎了我的视觉:他以强有力的锤子的一击把那双手打掉了。

我们无言地站着,吓呆。四个月的工作在无意义激情的瞬间被毁灭!

罗丹打断了我们惊愕的沉默:

‘叫布德尔!’

布德尔的凝视——以及在他之后德斯皮奥的眼睛——滑动向上飘到巴尔扎克的伟大的头部,留在那里,全神贯注。然后我才开始理解。

今天观看这座雕塑。你能清楚地注意到那些非凡的手曾经在哪里。但是只要你在褶皱中寻找。你的眼睛就将不停留地运动到人物的至高无上的光荣,那颗伟大的头,巨大的,支配性的头其集中了从巴尔扎克的无情的小说《人间喜剧》中引出的全部力量。”[12]

弗里施长期担任罗丹的助手,后在纽约工作。其自述1894年罗丹在维也纳办个展时与之相遇。那么他有机会见证《巴尔扎克》后期创作。但这位亲历者的叙述与史实悖谬之处甚多。首先文中“英国来访”的德布瓦(Jules Desbois,1851—1935)是法国雕塑家。其次最终版塑像的制作是1897—1898年。而卡缪·克劳戴尔(Camille Claudel,1864—1943)早在1893年就与罗丹分手。《巴尔扎克》塑成后,罗丹让二人共同的朋友询问克劳戴尔对《巴尔扎克》的意见。克劳戴尔回复了一封便签对塑像给予高度评价。该信藏于罗丹博物馆。[13]可证克劳戴尔未亲赴罗丹工作室看塑像终稿。第三布德尔之后观看的法国雕塑家德斯皮奥(Charles Despiau,1874—1946)1907年才受雇于罗丹。即《巴尔扎克》完成近十年后德斯皮奥才进入罗丹工作室,这一情节可谓超时空聚会。如此多的错误间接说明传记内容不可信。该传记出版当年《帕纳索斯》杂志的书评称其为“一部小说(Novel)”[14]。后来《伯灵顿杂志》的一篇文章谈到该传记时称其“已经播撒了不准确”。[15]可见该书贯穿全书的不准确和虚构特征是学界共识。

书中配有弗里施画的一幅极小的《巴尔扎克》素描。虽然其与今天的《巴尔扎克》别无二致看不到手的存在,图版说明却标为“早期巴尔扎克研究(有手)”(图9)。同一页中其他素描(如《巴尔扎克》头部特写)都很大,只有这张与其他图片不成比例。故意缩小说明编者心虚,通过降低分辨力诱导读者相信砍手的谎言(本文把去除手的故事统称砍手)。毕竟无论从今天的《巴尔扎克》还是书中素描都找不到手曾经所在的位置。现实中,罗丹在浇铸送交沙龙的《巴尔扎克》前,制作了多座成品样稿。如巴黎罗丹博物馆所藏的《穿袍子的巴尔扎克研究》等。所以现实中不存在罗丹对最终作品大动干戈的情况。

图9 弗里施,《早期巴尔扎克研究(带着手)》(左下角),素描,采自Auguste Rodin: a biography,p.216

弗里施在该书出版当年去世。该书由合作者希普利写作。弗里施在前言中称,希普利“从我的法语手稿和我们的许多讨论中,组织和建构了这本书”;而且希普利“通过他的理解的阐释”把罗丹的精神传达出来。可见希普利写作时加入了自己的理解,有一定的自由发挥。希普利作为戏剧批评家和作家,本职是与虚构作品打交道,却没有历史学的训练。从戏剧角度看,若无砍手故事,传记中记述《巴尔扎克》十年艰辛创作过程的一章在结尾就缺少高潮。为弥补故事的平淡,希普利一时技痒编出了这一情节是完全可能的。前述超时空聚会更像非亲历者根据散乱材料拼凑的结果。

传记情节未被艺术史采信,却在其他虚构作品中传播。首先是匈牙利裔美国犹太剧作家和戏剧写作教师拉约什·埃格里(Lajos Egri,1888—1967)的《编剧的艺术》(The Art of Dramatic Writing)。该书原名《如何写一部戏》(How to Write a Play),发表于1942年。1946年修订时增加了砍手的段落并改为现有题目,其后再版四次。不断再版印证了导演伍迪·艾伦对该书的高度评价。该书第一部分之末叙述了罗丹砍手的故事。相比本文开头的版本,书中故事更为详细。[16]

虽未直接提到,但埃格里的故事(下称戏剧版)与弗里施的故事(下称传记版)的亲缘关系不证自明。戏剧版节选了传记版前半部分,去除了主观描述,隐去了三位助手的姓名,加上了时间和夸张的细节。故事最后不是由学生—叙事者领悟道理,而是由罗丹直接讲述。此外砍手工具从锤子换成“吓人的斧子”。埃格里1906年18岁移民美国就在纽约一家工厂当制衣工,没接受过正规大学教育,更不用说艺术史专业知识或采访罗丹了。埃格里开始从事戏剧写作时,希普利已在纽约从事戏剧批评。而且希普利长期任纽约一所私立犹太大学的英语副教授和校长秘书。二人在城市、职业和族裔层面都有交集。

两个版本的差异说明埃格里在前人虚构的基础上继续改编。这并非该书首次发明历史。自序开篇讲了希腊古典时期一个年轻人为出名多次砸毁亵渎神像的故事。此故事的历史原型显然是黑若斯达特斯为出名焚毁以弗所的阿尔忒弥斯女神庙。之所以改为砸毁神像,无非是要让情节随多次砸毁神像的悬疑不断进展。砍手故事也通过三个学生不断重复对手的赞美和罗丹愈发焦躁的情绪设置悬疑和冲突。埃格里10岁开始写戏,虚构是其专长。序言称:“每个人都毫无例外地天生具有创造力,而他必须找到机会表达自我。假如巴尔扎克、莫泊桑、欧亨利没有学会写作,他们一定会变成说谎成癖的人,而非伟大的作家。”不过无法指责埃格里说谎。因为他从没说自己在写历史。书的主题是戏剧写作,虚构是题中应有之义。所以该书虽流传甚广,砍手故事在西文中并未扩散。

三、从美国小说到中国艺术史

1963年,第三种砍手故事出现了:戴维·韦斯(David Weiss,1909—2002)的畅销小说《我赤裸裸地来:一本罗丹的小说》(Naked Came I: A Novel of Rodin)。这并非偶然。20世纪50年代中期欧美重新燃起了对罗丹的热情。1963年在巴黎、纽约都举办了罗丹作品展。现代艺术博物馆举办的伟大的罗丹回顾展使这种流行达到了高潮。[17]埃尔森首次提出性叙事的《罗丹》一书正是为该展览撰写的。韦斯从1959年后开始创作这部小说,并在高潮时刻出版,可谓成功蹭上了热度。因而这部小说成为他卖得最好的一本书。1965年《读者文摘》刊发了小说缩写本,使该故事更普及。小说作为大众文化必须老少咸宜,寓教于乐,而无需艺术史的学究式窥阴癖。

缩写本中罗丹塑出最后的《巴尔扎克》后,叫来了助手卡缪、布尔德尔和德布瓦:

“布尔德尔没有吭声,只是两眼直盯着,不是象别人那样盯着脑袋,而是盯着那两只手。

奥古斯特突然担心地问道:‘你不喜欢这双手?’布尔德尔是他最好的学生,也是一位杰出的雕塑家。

‘我喜欢这双手,’布尔德尔说。‘头部是整个像的焦点,长袍创造了自身的协调,这双手十分有力,但是……’

‘但是它们过于有力了,’奥古斯特说。

布尔德尔慢条斯理地点着头说:‘我是这样看的。’

奥古斯特绕着《巴尔扎克》转了整整一圈。布尔德尔说得对,他伤心地想着,这双手是过于突出了。他猛地一下把这双手砸掉了。卡缪混身颤抖了一下——这可是几个星期的辛劳啊!而且这双手又是那么出色。

奥古斯特问布尔德尔:‘现在这尊塑像算完成了吧?’

‘完成了,’布尔德尔说。”[18]

缩写本较原作篇幅大减,但该段未被删除,仅省略了德布瓦的赞美。可见砍手故事对小说而言是重要情节。韦斯的小说版故事中三个学生与三位助手的对应暗示小说版与戏剧版的关联。三个人物姓名的选择,尤其是保留了并不有名的德布瓦则指示韦斯也读过传记原作。此外小说其余部分也大量参照了传记。韦斯1933年大学毕业来到纽约在新社会调查学校的戏剧工坊工作时,埃格里的讽刺喜剧正在纽约上演。韦斯在转向写作前从事了超过50种工作,当了7年西部电影编剧。其妻子也是位诗人兼剧作家。这些经历使其必然看过《编剧的艺术》。对韦斯而言希普利的罗丹传记也是易得的参考书。希普利的文本是罗丹故事与纽约戏剧界的交接点。他对创作罗丹砍手故事的参与使砍手故事进入了戏剧作者们的视野。埃格里的文本作为戏剧写作教程向广大戏剧作家普及了砍手故事。

韦斯的小说则是这个故事在美国传播的结果。韦斯小说的副标题“A Novel”明确把自身标榜为虚构作品,从而对立于艺术史。所以小说虽十分畅销,但西方鲜有人把其当做历史。笔者找到的混淆了虚构与历史的唯一文本是1968年写给旅行者的美国艺术指南。

砍手故事在国内首次出现是1979年。上海戏剧学院戏剧文学系的教师丁小曾在《世界美术》上发表了戏剧版故事译文。同时小说版砍手情节也以转述的方式发表。1982年韦斯的缩写本小说以《罗丹的故事》为名译为中文。中文“故事”一词不像英文Novel有明确虚构的含义。对中国读者而言,历史故事可以是真实历史。译者虽在前言中指出书中有些地方与其他文献资料未尽相合,却无法阻止读者将小说看做事实。上述译者的主观意图是将其作为史实介绍。文本间似乎也印证了砍手叙事的真实性。再加上国人对西方知识的饥渴和盲从。结果《中国大百科全书·美术卷》罗丹词条的参考书目中韦斯的小说赫然在列。砍手故事在中国转述者笔下从传说变成历史,从虚构故事再次变成病毒般扩散的谣言。从1979年到1990年大陆有115份文本提及砍手故事,大多在复述戏剧版。1991年的《世界美术史第九卷(上)》中杨蔼琪复述了小说版砍手故事。在集体完成的《世界美术史》中出现砍手故事,标志着当时的中国艺术史家把美国小说的虚构情节写进了艺术史。

四、斩杀雕像的罗丹

经十年传播,戏剧版砍手故事占据了大多数文本。小说版龟缩于需明确出处的艺术史中,成了小众版本。以“市场占有率”进行评价是虚构故事“谣言”的特征。如电影好坏看票房。评价事实只看真假。西方艺术史的性叙事不能适应当时中国的道德环境,根本无法生存。其实中国学者不缺少了解这一叙事的途径。埃尔森1963年的《罗丹》一直躺在国家图书馆的书库中。1980年的《罗丹的工作室》的序言在1987年就被编译发表,性的部分都被“编译”掉了。[19]砍手故事砍掉了不可说的性叙事。同时戏剧版砍手故事塑造了一个睿智,善于判断,不被表象迷惑,充满悟性和行动力的艺术大师形象。这正是有着“罗丹膜拜”的中国人希望看到的罗丹。人们传播一种叙事无关真假,只关乎欲望。传谣就是言说欲望的梦呓。那么小说是没被当真的谣言,谣言是误认为真的小说。应分析虚构的创作过程。

作家有创造力,却不能无中生有。各版故事中罗丹形象差异巨大。戏剧版故事调用老套的艺术家神话,把罗丹塑为疯狂艺术家。文中罗丹对作品“得意非凡”,他自己被形容为“狂暴”“两眼燃烧”,行动都是剧烈的“喊叫”“奔出”;用的工具是“看起来吓人的斧子”;为了创作废寝忘食,并迫不及待叫醒学生欣赏。在砍手遇到三个学生阻拦时,“但是在他的疯狂中他以超人的力量震开他们”。故事中罗丹从赞美中发现问题体现了超常的艺术敏感。是个有着超人直觉和能量的自信的善于行动的人。小说版抛弃了艺术家神话,把罗丹变成对自己的作品犹豫迷茫,不断征求和听从别人意见的被动的人。此外戏剧版罗丹通过学生的反应自己发现问题,小说中是布德尔通过诱导指出雕塑的问题。小说中未提到戏剧版中那件著名的凶器——斧子。两者最大的共同点是罗丹都去除了雕像的手。

回眸历史会发现,20世纪早期文献中罗丹砍掉雕像肢体、脑袋的描写是其个人形象的图像志中常见的母题。画商昂布鲁瓦兹·瓦拉德(Ambroise Vollard,1866—1939)在自传中描写了罗丹工作室中近乎闹剧的场景。[20]瓦拉德称他去罗丹工作室时在门外听见一位女宾祈求的声音:“大师!请饶了这可爱的脑袋吧!”罗丹开门后只见,“地上到处是雕塑的残片,这里一条胳膊,那里一个脑袋,而且显然是被硬砍下来的……工作室只剩下一件没有被毁的雕塑作品,这显然是刚才那声求告的结果。可是罗丹又挥动大剑,一下子把它的头颅砍了下来。”来宾无不哀叹,不过一上午会见中更多是奉承大师。布德尔不时大喊:“罗丹,伟大的罗丹。”整个段落是荒诞感、神经质艺术家神话及其他罗丹相关话题的汇集。让人不禁怀疑瓦拉德的描写是否糅杂了当时人对罗丹的通俗印象。作为当事人的回忆录,瓦拉德的描述是其他人了解罗丹的重要依据。罗丹砍杀雕像的形象是砍手故事的共同源泉。瓦拉德的英文版自传于1936年在美国出版。所以三位作者都有机会阅读该书。这种形象不是特例,而是当时的普遍观念。如一篇1907年的文章称:“当我们把他(罗丹)当做挥舞着破坏性巨斧的独眼巨人时,他是一位热情地调查微妙差异的艺术家。”[21]

图10 丢勒,《爱尔兰士兵》,1521年

瓦拉德描述罗丹手握一把“大剑”(un grand sabre /a great sword)斩首雕像。[22]所谓大剑是欧洲中世纪晚期到文艺复兴步兵使用的一种双手持握的兵器,长度在160到180厘米。(图10)笔者无法得知罗丹是否藏有大剑,但用如此夸张的兵器造型让人怀疑其真实性。不过瓦拉德回忆的真假并不重要,关键在于他把罗丹描述为一个手握大剑杀“人”无数,行为超出常人理解的疯狂的艺术英雄。瓦拉德作为艺术商对各种雕塑工具应不陌生。专门写到大剑不是笔误。大剑在此正是渲染疯狂艺术家的有力道具。这说明了为何埃格里要让罗丹使用“吓人的斧子”。雕塑家使用的工具是锤子、凿子、雕刻刀、刮刀,充满力量感的斧子并非必备工具。相比于大剑,斧子哪怕“吓人”也是日常工具。埃格里的虚构降低了瓦拉德文本中的夸张成分,让其看起来更真实合理。而韦斯彻底抹掉了这把不断变形的斩杀雕塑的利器,让罗丹含糊地“砸掉”了雕像的手。随着文本中兵器的降级和收缴,罗丹形象的疯狂性也在逐渐降低并消失于传记小说的现实主义中。虚构小说才需要现实主义,看起来不真实的大剑反倒来自非虚构的回忆录。

五、残缺与完成

瓦拉德文本中罗丹斩杀雕像的形象源于大众普遍把无头无臂的人像误解为残缺的。罗丹把人体拆解到不影响表现运动的最低限度,把人体断片自身作为整体。这是当年罗丹最具争议之处,也是是他留给现代艺术的最大遗产。

罗丹在世时,对所谓残损雕塑人体的世界性声讨不绝于耳。1907年英国建筑师斯塔萨姆(Henry Heathcote Statham,1839—1924)写到:“这个展览残缺人物的习惯”是由于罗丹认为他的任何东西“都将被接受为有价值的,无论人物是否被完成”。[23]1925年美国雕塑家拉克斯塔尔(Fred Wellington Ruckstull,1853—1942)把罗丹残损人体并展览的行为称为“揭示了他的施虐狂的灵魂”。[24]普列汉诺夫看到罗丹的石膏《卧女》后说:“这个雕像无疑地很有力量;但是我不明白,为什么要展览尚未完成的东西。”[25]对欣赏不了现代艺术形式的观众而言,罗丹是在展览残缺的,因而未完成的作品。诗人里尔克辩护称:“罗丹的无臂雕像亦然;它们并不缺少任何必需的东西。我们站在它们面前,无异于站在整体的面前,完备、美满、丝毫不需要增补。那不完备的感觉并不是由于我们的视觉,而是由于一种复杂的反省,一种玄弄博学的陋习,使我们认为一个人体必定要具有臂儿,否则不完备或不成其为人体……一件艺术品的完整不一定要和物的完整相符合。它是可以离开实物而独立,在形象的内部成立新的单位,新的具体,新的形势和新的均衡的。”[26]

几句辩白改变不了传统审美意识形态。大众坚持人体应是完整的,残缺是故意破坏。对罗丹“残损”作品的不解和厌恶最终化作讽刺在流行文化中发泄。1913年法国的《画报》上漫画家塞姆(Sem,1863—1934)发表了漫画《罗丹》(图11)。画中罗丹正与人体雕塑共舞,露出魔鬼或萨提尔蹄子的罗丹兴高采烈地掰掉了雕像的头、胳膊和腿。无独有偶,1910年后广泛流传着类似故事:一个美国女人去罗丹工作室买雕塑。“这个多少钱?”“四万法郎。”“好,我买了。”“等等!”罗丹拿起一把锤子,打断了双腿,压折胳膊,打碎鼻子并敲掉耳朵。“Voilà(瞧)!”“我从没见过这么迅速的一个工人啊!”[27]

图11 塞姆,《罗丹》,漫画,1913年,《画报》

这些大众文化中广泛流传的讽刺,对瓦拉德是亲身经历,对希普利、埃格里和韦斯是青少年时代可能耳闻的故事。对“残缺”人体雕像的困惑在砍手故事中被合理化为艺术家对整体的强调,从而用虚构的理由(整体与部分)“解释”了大众观念中虚构的残缺。传记版和戏剧版中罗丹准确砍掉手的行动似乎在实践回忆录中罗丹的发言:“问题在于:应该知道在什么地方砍削它们。”[28]整体与部分的关系作为解释确有历史合理性。注重整体和简洁性是罗丹晚期的主要特点。这也是当时看到《巴尔扎克》的人的普遍观点。[29]传记作家朱迪丝·克莱代尔(Judith Cladel,1873—1958)说《巴尔扎克》:“这件作品宏伟壮观、简洁有力,最基本的塑造一目了然,他被敦促增加的那些细节,将只会降低作品的不可超越的整体性。”[30]该书(1908年)英译本出版于1917年,希普利和埃格里都能参考该书。

相比于戏剧版,小说未在故事结尾强调整体与部分的关系,而是通过罗丹与布德尔的问答重复了两次“完成”这一概念。整体与部分的关系只是砍手的理由却非核心。小说通过去除手(残缺)使塑像完成。并有意用卡缪的震惊和惋惜强调了手的消失。那么这里核心的对立项不是整体与部分,而是完成与残缺。用符号学矩阵表述如下:

大众观念中,没有缺胳膊少腿的完整(非残缺)的雕塑才是作品完成的样子。因而在一般观点中完成与残缺对立,好作品是因完整(非残缺)而完成的作品。故事中的罗丹及布德尔作为艺术家把对立项相联,出人意料地认为完整的作品是未完成的,残缺的作品才是完成的好作品。因而叙事从那未明言但作为常识存在的一般观点出发,进展到故事中艺术大师们赞成的超常观点。该转变把一般观点的矩阵颠倒了90度,使完成与完整(非残缺)成了对立项。这种打破常识的观点扭转正是故事的主要冲突和震惊读者之处。这也说明到了小说写作时人们已广泛接受艺术家有超出常人理解的审美观。

小说版砍手故事与讽刺故事结构相似,都把完成与残缺相对立。两个故事都经历完整——打碎——真正完成的过程,都用罗丹残损雕像作为意料之外的故事高潮。只是二者的价值评判和目的不同。美国女人买雕塑的故事不打算理解罗丹的残缺雕塑,意在嘲讽;相反小说版像戏剧版一样,通过给予罗丹的破坏一个大众能理解的合理理由解释雕塑的残缺。小说的砍手情节可说是对这一流传甚广的讽刺故事的回应和辩解。所以砍手情节在小说中不可或缺。如果说早期大众文化中充满了对罗丹前卫艺术形式的不敬和不解,那么60年代罗丹再次成为文化热潮后,通俗小说欲扭转文化记忆和观念,以适应罗丹作为传统伟大艺术价值体现者的新形势,并为过去的不敬赎罪。这种扭转不直接提及过去的故事和观点,而是以结构类似的新故事覆盖旧故事。从而在人们向来模糊易变的记忆中置换过去的文化记忆,向大众心中植入“罗丹是可理解的”观念。前述那本粗陋的美国艺术旅行指南体现了改写大众文化记忆的效果。艺术史给予罗丹新阐释之时,大众文化给予他新的神话和虚构。

六、目光、双手和布德尔

或真或假的旧观念在虚构家们的笔下重构。层累的虚构又莫名隐现着现实,让人真假难辨。砍手叙事中几乎每个细节都有现实依据。传记版中文中罗丹以观者的目光焦点判断雕塑形式的成败。这源于罗丹的友人艺术评论家罗杰·马克斯(Roger Marx,1859—1913)在1892年2月23日的《伏尔泰》上的文章《巴尔扎克和罗丹》。文中称《巴尔扎克》的服装降低到框架或伴随物的角色,“它未从显现生命和思想的脸上转移注意力。这里态度是充满了平静和至高无上的宁静;胳膊交叉在身前,没有让巴尔扎克引以为豪的教士的双手被看见任何部分。结果,眼睛立刻寻求面容,并尽力去洞察它的意义。”[31]这些无主体的客观描述被传记作者改写为真实观者的反应,从而编出砍手的谎言。1907年罗丹的美国传记作者劳顿(Frederick Lawton,?—1909)在书中引用该文,并大加赞赏。劳顿的书是希普利能看到的文献。

图12 罗丹,《手的断片》多件,石膏,年代不详,华盛顿国家画廊

把手作为焦点同样有历史来源。一方面《巴尔扎克》的手确实不可见,这让故事有了表面合理性。另一方面,罗丹在工作室中塑造并存放了成百的手和肢体断片(图12);一些著名作品由手构成。里尔克也赞美罗丹创作的手“并不附属于任何躯体,却一样生气勃勃。……它们自有它们的历史、传说,它们的特殊的美”。巴尔扎克生前对自己有一双漂亮的手十分得意,并让人翻制了青铜铸件。据1899年5月6日法国《画报》的文章称,罗丹去布鲁塞尔复制了比利时的巴尔扎克收藏家德·洛文朱尔(Vicomte Charles de Lovenjoul,1836—1907)珍藏的巴尔扎克手的铸件(图13)。[32]该文当年就译为英文,所以希普利等人有机会得知此事。上述种种刺激了作者们的想象,在他们心中凝缩幻化为那双被砸掉的出色的手。

图13 Alexandre摄影,巴尔扎克手的铸件,摄影,采自The Literary Digest, Vol. XVIII, No.22, June 3, 1899年

小说把布德尔作为指出罗丹问题的人选也有历史根据。除了布德尔作为罗丹大弟子的名声外,有传言称是布德尔启发了罗丹的《巴尔扎克》。这种说法最早出自1922年5月1日的文学刊物《法兰西墨丘利》(Mercure de France)的文章《雕塑大师安托万·布德尔的教学》。文中作家和艺术评论家多莫伊(Marie Dormoy,1886—1974)称,罗丹在接到作家协会的催稿通牒时身体衰弱,精神沮丧,无法提出《巴尔扎克》的草稿,因而想解除合同。这时布德尔劝告罗丹说放弃意味着永久的失败,并放下自己的工作“制作了一座裸体巴尔扎克像模型,该模型对罗丹的最终形象产生了独特的影响”。[33]多莫伊接受塞维里尼的建议开始艺术批评后访问了布德尔的工作室,聆听了布德尔在大茅屋的讲座。成果就是上述文章。

此外1982年杨蔼琪在画册《布德尔》一书中提到布德尔的学生日本雕塑家清水多嘉示(1897—1981)在1944 年出版的《巨匠布德尔》一书中透露了“艺术史上的一个小小秘密”:罗丹为创作巴尔扎克像勾画了各种草图,结果无一中意,“有一天,布德尔见老师那副着急的样子,不由动手画了一幅穿睡衣的巴尔扎克立像素描,并拿给罗丹看。‘就是这个!就是这个!这就是我要做的巴尔扎克!’罗丹拍手惊叫起来,好像拨开了头脑中档在巴尔扎克形象构思上的云雾。就这样,留存在美术史上如奇迹般的罗丹的巴尔扎克像就诞生了。”[34]文中称:“罗丹从未对人说过,布德尔也只对与他过从亲密的得意门生清水先生说过。”这显然是清水的自矜之辞。清水1923年到达巴黎,后师从布德尔。这时多莫伊的文章刚发表不久,即便清水没见过布德尔,也能得知此事。1990年《艺术家眼中的世界:爱米尔-安托瓦尼·布德尔关于艺术与生活的随笔》的附录中一篇未署名文章《布德尔的生平与创作》称《巴尔扎克纪念像》睡衣的简略造型得益于布德尔观点的启发。不过该文未标出处,无法判断其材料价值。

多莫伊和清水都见过布德尔。但二人叙述中布德尔提供给罗丹的是裸体雕像还是着衣素描却莫衷一是。除布德尔影响了《巴尔扎克》这一结论外无一相同。无论如何,二人的叙事都与小说的砍手故事相冲突。布德尔不可能即提供样稿又提出对其进行修改。艺术史家埃尔森对这种影响说断然否定,理由是罗丹让《巴尔扎克》穿上长袍的想法早在1891年就已出现,无需布德尔或其他人启发。而且一篇1892年1月的文章中《巴尔扎克》已被描述为“穿着传奇的僧侣长袍”。[35]无论真实与否对本文而言重要的是:布德尔影响了罗丹的《巴尔扎克》这一观点从20世纪20年代就开始流传。这解释了韦斯的小说为何会把学生之一具体化为布德尔,并委以指导大师的重任。

另一方面,对布德尔与《巴尔扎克》的关系布德尔的美国学生罗内贝克(Arnold Ronnebeck,1885—1947)还有种不同的叙述。他说布德尔在教学中常谈到:“罗丹在他做的每件事上都极端严谨。当他做一个像是‘加莱市民’或‘巴尔扎克’之类的着衣人物时他经常不止做一个,而是先做大量裸体造型研究。对于许多他的作品布德尔都要做这些准备研究,而且他告诉我们,仅‘巴尔扎克’雕像的膝盖他就工作了五周。然而在最后的纪念碑中整个巴尔扎克的身体被一种浴袍覆盖,就只有头露着。”[36]另一位学生美国女雕塑家格雷戈里(Angela Gregory,1903—1990)的记述几乎相同,只是时间变成数月。[37]两相印证可证布德尔确在授课中讲述过这个费力不讨好的故事。该叙事没有惊人的揭秘和借罗丹对布德尔的封圣。其强调的是雕塑前辈对学生的教诲:雕塑事业是长期的艰苦劳动,大师凭借的是严谨和辛劳。显然这一叙事相比提供草图的叙事缺乏刺激,不是人们想听的大师依靠灵感以一刀轻松造就杰作的轶事。所以这种叙事未进入大众文化领域。不过布德尔的教学故事包含两点:1、他对《巴尔扎克》像有贡献;2、辛苦塑造的部分身体最后变得不可见。多莫伊等人的叙事夸大了第一点,把辅助性工作(帮助制作符合解剖学结构的膝盖)变为了核心工作(整体形式)。把被掩盖的雕像身体变成了被掩盖的艺术创意。这两个元素变形后又出现在小说版砍手故事中。韦斯未必看过布德尔学生的复述,但这些叙事元素以不同形式讲述,不断变形,以至面目全非。可见小说的创作过程是一系列文本传播并杂交的最终结果。

结论

当埃格里和韦斯的同代西方人读他们的故事时,也许会忆起当年的讽刺故事和漫画并会心一笑。砍手故事流传到中国时,不了解20世纪初西方大众文化对罗丹观感的中国接受者严肃对待了这些虚构。盲目照搬西方只能是自欺欺人。本文讲述的正是故事/谣言的虚构者们制造虚构,最终以虚构覆盖真实,以文本代替观看的荒诞历史。丁小曾把“双手叠放在身前”(The hands were folded in front)误译成“两手双双在胸前叠合”。这被很多文本复述。包括丁文在内许多文本都附有《巴尔扎克》的图片,但没人意识到雕像“胸前”不可能合理地连接双手。普通人也许没兴趣和能力观察雕像的人体结构。但艺术史家的盲视有过之而无不及。《世界美术史第九卷(上)》复述小说版砍手故事后描写“今天的”巴尔扎克像:“两只套在长袖里的胳膊下垂着,没有手。罗丹完全摒弃了古典的完美法则而没有去重塑和修补那两个砸过的‘伤口’。”[38]作者信以为真的知识已扭曲并虚构了观察。

虚构文字可以具现化为艺术史文本和专家的观察,使人最终在真实世界中看到虚构之物。接受性叙事的西方学者能看见《巴尔扎克》衣袍下的勃起,把小说当真的中国艺术史家能看见空袖子中的胳膊和伤口却看不见衣袍下的手臂。虚构的形象与雕像发生了图像融合并吞噬了后者。真实的形象和视觉在人们的所知所欲面前失效。只要不再望向现实中的《巴尔扎克》,虚构就会替代真实,把人困在失明的视觉文化中。

(本文在材料收集上得到了中央美术学院赵伟教授的帮助特此致谢。)

作者 | 刘晋晋(中央美术学院人文学院)

全文有删节,原文发表于《美术观察》2020年第7期

注释:

1 Antonin Proust, Paris Salon of 1898, translated by Henry Bacon, Goupil&C, 1898, p.94.

2 引自Galen A. Johnson, The retrieval of the beautiful: thinking through Meleau-Ponty’s Aesthetics, Northwestern University Press, 2010, p.100.

3 Albert Edward Elsen, Rodin, New York: Museum of Modern Art, 1963, p.96.

4 Frank Harris, “A masterpiece of modern art”, The Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art, 2 July, 1898, p.8.

5 [英] 约翰·伯格《看》,刘惠媛译,广西师范大学出版社2007年8月版,第208页。

6 Albert Edward Elsen, Stephen C. McGough, Steven H. Wander, Rodin & Balzac: Rodin's Sculptural Studies for the Monument to Balzac From the Cantor, Fitzgerald Collection, Cantor, Fitzgerald, Paperback, 1973, p.53.

7 Albert Edward Elsen, In Rodin’s studio: A photographic record of sculpture in the making, Phaidon Press Limited, 1980, p.183.

8 Ruth Butler, Rodin: The Shape of Genius, Yale University Press, 1993, p.310.

9 Albert Elsen, Rodin's Art: The Rodin Collection of Iris & B. Gerald Cantor Center for visual art stanford university, Oxford university, 2003, pp.375-376.

10 同9 ,p.385.

11 Michael D. Garval, A Dream of Stone:Fame, Vision, and Monumentality in Nineteenth-century, Newark : University of Delaware Press, 2004, pp.209-210, pp.63-64.

12 Victor Frisch and Joseph Twadell Shipley, Auguste Rodin: a biography, New York: Frederick A. Stokes Company, 1939, p.220.

13 同9 ,p.380.

14 “Book review”, Parnassus, Vol. 11, No. 8 (Dec., 1939), p.41.

15 Marion J. Hare, “Rodin and His English Sitters”, The Burlington Magazine, Vol. 129, No. 1011 (Jun., 1987), p.374.

16 Lajos Egri, The Art of Dramatic Writing: its basis in the creative interpretation of human motives, Simon Schuster, 1960, pp.30-31;中译本见[美]L.埃格里《编剧艺术》,朱角译、谢榕津校订,中国戏剧出版社1987年1月版,第38—39页。

17 [美] 列奥·施坦伯格《另类准则:直面20世纪艺术》,沈语冰、刘凡、谷光曙译,江苏美术出版社2011年4月版,第369页。

18 [美] 戴维·韦斯《罗丹的故事》,姚福生、刘廷海译,孙新元校阅,陕西人民美术出版社1982年5月版,第204页。

19 艾伯特·埃尔森《罗丹与摄影》,范梦、倪少峰译,《艺圃(吉林艺术学院学报)》1987年1期。

20 Ambroise Vollard, Recollections of a picture dealer, Boston: Little Brown, 1936, pp.207-212;中译本见[法]瓦拉德《一个画商的回忆》,陈训明等译,湖南美术出版社2000年6月版。

21 “The secret of Rodin’s power”, Current Literature, Vol.43, July-December, 1907, p.514.

22 Ambroise Vollard, Souvenirs d’un marchand de tableaux, (Paris: Albin Michel, 1937), p.249; Ambroise Vollard, Recollections of a picture dealer, Boston: Little Brown, 1936, p.207.

23 H.Heathcote Statham, “Sculpture at the Paris salon”, the builder, May 25,1907, p.629.

24 同3 ,p.180.

25 转引自:罗丹口述,葛塞尔记《罗丹艺术论》,沈琪译,吴作人校,人民美术出版社1978年5月版,第151—152页。

26 [奥] 里尔克《罗丹论》,梁宗岱译,刘志侠校注,中央编译出版社2006年12月版,第47—48页。

27 同3 ,p.180.

28 [法] 瓦拉德《一个画商的回忆》,陈训明等译,湖南美术出版社2000年6月版,第209页。

29 [法] 安托瓦内特·诺曼德·罗曼《罗丹》,蔡莲莉、顾弘、贾彤译,北京美术摄影出版社2015年4月版,第185页。

30 [法] 朱迪丝·克莱代尔《罗丹笔记:他的生平与作品》,迟轲等译,四川文艺出版社2004年1月版,第230页。

31 Frederick Lawton, The Life and Work of Auguste Rodin, New York: Charles Scribner's, 1907, p.185.

32 转引自“A remarkable collection of Balzac relics”, The Literary Digest, Vol. XVIII, No.22, June 3, 1899, p.635-636.

33 Marie Dormoy, “L’enseignement du maître sculpteur Antoine Bourdelle”, Mercure de France, vol. 155, no 573, 1er mai 1922, pp. 695-696.

34 [法] 布德尔作,王之江、杨蔼琪编《布德尔》,人民美术出版社1982年3月版。

35 Albert Elsen, “Rodin’s ‘Naked Balzac’”, The Burlington Magazine, Vol. 109, No. 776 (Nov., 1967), p.608n8.

36 Arnold Ronnebeck, “Bourdelle speaks to his pupils: from a Paris diary”, The Arts, Vol.8, no. 4, 1925, p.216.

37 Angela Gregory and Nancy L. Penrose, A Dream and a Chisel: Louisiana Sculptor Angela Gregory in Paris, 1925-1928, The University of south Carolia Press, 2019, p. 145.

38 吴达志、阮宗华、杨蔼琪、俞永康《世界美术史·第九卷上》,山东美术出版社1991年5月版,第321页。