讲座现场

2023年3月15日,“大道丰碑——周令钊、钟涵、邓澍、侯一民、詹建俊、李化吉先生系列学术活动”第二讲由中央美术学院老教授丁一林主讲《困学纪程——纪念钟涵先生》。讲座由中央美术学院副院长邱志杰主持。

副院长邱志杰主持讲座

中央美术学院老教授丁一林主讲《困学纪程——纪念钟涵先生》

人生的十字路口

“困学”的“老童生”

“钟先生1928年出生在江西萍乡,他少年时代就是一个喜欢美术的进步青年,在他17岁的时候就立志要学画画……”丁一林先生在回顾钟涵先生的艺术人生时,特别介绍了钟涵先生进入中央美术学院前的经历,钟涵先生曾在清华大学建筑系读过书,并积极参加进步的青年文艺组织,19岁开始为新中国成立后第一任中国人民大学校长吴玉章做秘书工作,培养了很强的“笔头功夫”。在这样的经历背景下,钟涵先生在人生的“十字路口”,毅然坚持了自己年轻时的艺术梦想,选择进入中央美术学院。看着校园里来来往往的年轻学生们,彼时25岁的钟涵先生谦虚地称自己“能力差”,是个“困学”的“老童生”,所以在中央美术学院刚成立的那十几年中,他一边认真从事着行政工作,一边用功学习、回溯技法、求师问道,而在这之后,“困学”也成为他艺术人生中的重要主题词。

丁一林先生在讲座中,从四个方面阐述了钟涵先生的“困学纪程”。

钟涵先生的

“困学纪程”

《延河边上》 及其主题创作

1960年,钟涵先生参加了中央美术学院第二届油画进修班,由罗工柳先生主持,也就是通常所说的“罗训班”。罗工柳先生用“繁、满、实、抠、死、板、腻”七个字评价欧洲油画,并提出“中国式的写意油画”这个概念。钟涵先生为了毕业创作,在1962年赴延安写生,他曾表示在延安写生时,每日受到林岗先生“把着手教”般的指导。之后在罗先生的严格教学和鼓励指导下,钟涵先生在1963年创作了《延河边上》,他大胆突破一般的程式化构图,将毛主席跟农民亲切聊天的背影放在了画面的中心,立意单纯而明确。

后来《延河边上》的命运也经历了“大起大落”。钟涵先生曾说:“作品被批判了人也得吃点苦。” 直到1999年“中国油画大展”邀请他重新绘制《延河边上》,在展览前夕,中央美院陈列馆的老同志竟在仓库里找到了《延河边上》的原作,两张作品一并展示在公众面前。这种经历让钟涵先生关注中国社会底层劳动者的生活,也让他对艺术创作有了更深入地思考,他创作了《1976年清明节天安门之夜》《密云》《秋霜》等一系列主题创作。

钟涵《延河边上》190×380 cm,布面油画,1963年,中国国家博物馆藏(2013年进行结构性修复)

钟涵《延河边上》(重绘本)180×360 cm,布面油画,1999年,中国国家博物馆藏

钟涵《东渡黄河》165×380cm,油画,1976-1978年,中国国家博物馆藏

钟涵《1976年清明节天安门之夜》素描稿,1978年

钟涵《1976年清明节天安门之夜》色彩稿,1979年

钟涵《密云》150×150cm,油画,1995年,中国美术馆藏

钟涵《秋霜》150×160cm,油画,1989年

西行游学,专业拐点

1980年秋天,51岁的钟涵先生受文化部派遣去比利时进行访学,他觉得终于可以有时间来实现自己的艺术抱负了,因此对访学十分重视,他为自己制定的学习方针是“广涉百家,窥一堂奥;兼及今古,究其变通”。钟涵先生时刻不忘面对“困学”的用功,他在访学时注重对肖像、人体的临摹,自己在哪一方面能力不够就多加练习,因此他有选择性地临摹了许多不同艺术家的作品,包括维亚尔、恩索尔、莫奈、透纳等等。此外,钟涵先生在临摹时特别注重“画得像”,这不完全是出于自我学习,而出于另外一种考量:当时中国的学生看不到原作,他一定要临摹一批作品回来,让学生们能看到尽量接近原作的作品,这就是他的理想。

这一时期,钟涵先生不仅重视创作,对写作也有着浓厚的志向。钟涵先生以一个艺术实践者的视角重新审视美术史,思考一个画家如何看待美术史的问题,他的《廊下巡礼》主要记录了二十世纪80年代他在国外看画的心得积累,《画室来鸽》则注重他对美术史论课题的探索。

1984年,钟涵在巴黎临摹

钟涵临摹 维亚尔《医生肖像》油画

钟涵临摹 恩索尔《老妇人像》75×60cm,布面油彩,1980年,中央美术学院美术馆藏

钟涵临摹 恩索尔《景物》77.5×96cm,布面油彩,1981年,中央美术学院美术馆藏

钟涵临摹 恩索尔《奥斯腾德的午后》104.3×129.4cm,布面油彩,1981年,中央美术学院美术馆藏

钟涵临摹 莫奈《安特海岬风景》61×85cm,布面油彩

钟涵临摹 透纳《遭难的渔船》

主持研修班教学工作

1989年,中央美术学院返聘已经退休的钟涵先生回来主持进修班教学的工作。丁一林先生回忆他1988年毕业,1989年便跟钟涵先生有了第一次合作,即组织第五届助教进修班,之后便开始经常合作进修班工作。第二次搭档是2000年至2001年,钟涵先生联合几位老先生办了第一届高研班。丁一林先生谈到,当时已经72岁的钟涵先生还带领高研班赴欧洲考察,随行的还有易英老师、汤沛老师,四位老师带着同学们在一个多月的时间里参观了73家美术馆和博物馆,这也能看出钟涵先生对研究原作的重视与执着。2010年,81岁的钟涵先生带领第二届高研班赴俄罗斯进行艺术考察,并进行基本功训练,次年开启第二次欧洲考察之旅。

钟涵先生提出“正本清源”教学主张,他认为油画可以创新,也可以民族化,但是在教学上一定要让学生原原本本、原汁原味地体会到“油画为何物”。古人常说要想写好诗,功夫在“诗外”,钟涵先生就强调“诗内”的功夫也不能忽视,不荒废“手中之竹”才能走得长远,因此他始终坚持着外出实地考察与基本功训练相结合的研修班教学模式。

1989-1991年,钟涵先生主持油画系第五届助教进修班

2001年,钟涵先生带领高研班赴欧洲考察

2011年,钟涵先生和丁一林先生带领第二届油画创作高研班赴欧洲考察

进修回国后的创作历程

丁一林先生谈到,钟涵先生在回国后的80年代中期到二十一世纪初,有一个创作的爆发期,也是钟涵先生内容题材多样、艺术面貌丰富的时期。

“回归本源”

从《画室来鸽》表达自我

《画室来鸽》既是书名也是画名,这张作品一般被认为是钟涵先生创作的转折点,是他回归本源直接表达自我精神、表现个人情绪的作品。这张作品从“即兴”开始,钟涵先生看着雨天闯进画室的鸽子,突然有一种“同病相怜”的感觉,他觉得鸽子的迷失就像自己曾经的自我迷失一样,有了这个灵感之后他马上操笔创作。在之后又从恩索尔那里借鉴来“人体骨架”对画面进行补充,这也反映了比利时访学经历对他的影响。

钟涵《雕塑家》150×150cm,油画,1986年

钟涵《雕塑家工作室》51×69cm,油画,1989年

钟涵《雨天的画室来鸽》150×150cm,油画,1995年

“洞口之光”

对光的执着追寻

在钟涵先生的《歧路亡羊自释》中,有这样一段话:“艺术这个东西比作为物质实体的一只羊更不好捉摸多了,它简直是个多面而善变的精灵。你遥感着,它在隧道口上依稀闪着亮光,追呵追呵,也许即将伸手可及时,它却象川剧里的变脸技一样翻转来一看令人莫名其妙,而洞口之光又跳在远处了。”丁一林先生解释这种“洞口之光”是钟涵先生对艺术执着追求、追问的真情实感,因此钟涵先生有相当一批作品都表现出对光的追寻,如《启明星》《校尉胡同雪后》《斗室光瀑》等等。

钟涵《我的书案》100×100cm,油画,1997年

钟涵《吾家大夫著书图》油画,2003年

钟涵《启明星》73×84cm,油画,1986年,中国美术馆藏

钟涵《校尉胡同雪后》76×100cm,布面油画,2003年

钟涵《鼓浪屿码头一角》60×50cm,布面油画,2006年

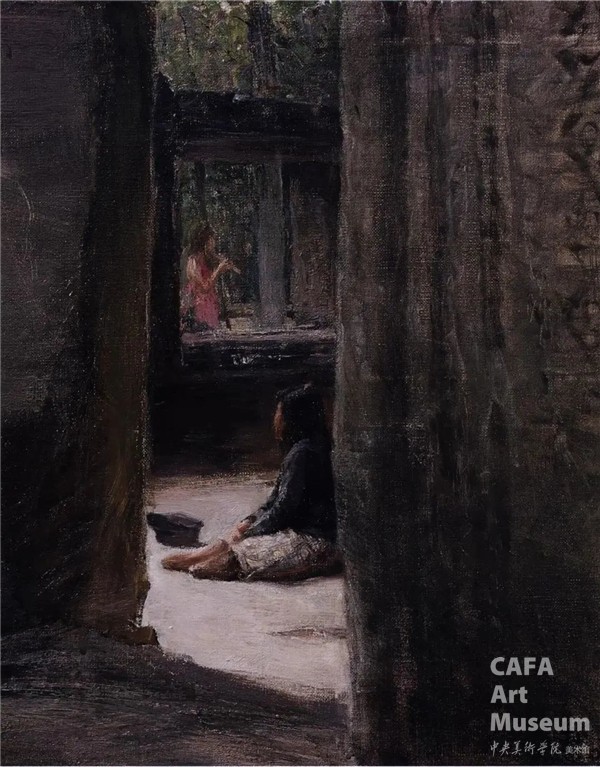

钟涵《吴哥即景》70×60cm,布面油画,2008年

钟涵《楼间急雨》120×90cm,布面油画,2014年

钟涵《斗室光瀑》121×151cm,布面油画,2008年

精神之厚度

纤夫系列

钟涵先生画过很多黄河纤夫主题的作品,但是像《晚潮》《饮河者》这些作品,他反反复复地画了二三十年。钟涵先生的这种“不满意”仍然在他对自己能力的“自责”,还是那个“困学”的“老童生”,他认为要不断解决好自身在技法上的问题,例如解剖、结构、动作、笔力等,但他自己又不服输地说:“还想看看自己能不能行。”丁一林先生谈到这个系列时说:“看他的画你觉得过瘾,厚到头的感觉,这在老先生中都少见,他自己说:‘我就是拙,我弄不了就生生地弄。’”丁一林先生和靳尚谊先生、詹建俊先生都到钟涵先生的画室里去看过,也提了一些意见,钟涵先生都虚心接受,他作品中表现出的厚重肌理,已经承载了一种精神的厚度。

钟涵《望中犹记,晚潮明处》(原《纤夫·晚潮》改绘本),170×340cm,布面油画,2006年

钟涵《晚潮》布面油画

钟涵《饮河者》布面油画,1990年

钟涵《饮河者》布面油画,2008年

探索新领域

碑刻系列

钟涵先生在晚年找到了创作的新领域——画碑刻,如《碑林》《后土轻羽》《泰山经石峪》等作品中,他给碑刻以充分的厚度,来证明他对文化的重视,同时在创作中“正本清源”,释放自己的艺术精神,打破油画语言的禁锢,进入到了对综合材料的创作探索。《白鹤梁》《沙尘暴之履涉》都是他画碑刻时探讨综合材料运用的重要作品,他打破了文字空间与自然空间的界限,通过对文化概念的深入阐释,塑造出独特的视觉美感。

钟涵《碑林》150×200cm,综合材料,1998-2003年

钟涵《秋水篇》150×150cm,综合材料,1994年

钟涵《后土轻羽》150×200cm ,综合材料,2008年

钟涵《泰山经石峪》240×360cm,综合材料,2013年

钟涵《江水与石头上的书(白鹤梁)》190×130cm,综合材料,2004年

钟涵《沙尘暴之履涉》120×176cm,综合材料,2006-2008年

钟涵先生曾说:“困的价值的另一面就是愉悦。文艺复兴时的美学家说,欣赏美在于欣赏对困难的克服。战国儒家则说,充实之谓美。我擅自把这二者联通起来加以引申,那就是,人在对困难的克服中达到全面的充实,而美就在这里显现,供人间欣赏和自赏。”钟涵先生将一生都奉献给了中央美术学院,从美院求学到在美院教学,从欧洲访学到回国创作,他把主要的精力放在了教育和创作上,为中央美术学院和中国美术教育事业作出了突出的贡献,也在“困学”历程中感悟了艺术创作的精神与价值。

讲座综述:廖宇

摄影:何逸凡