韦启美先生是中国现代美术史中著名的艺术家,是百年中央美术学院杰出的教育家。2023年恰逢韦启美先生诞辰百年,中央美术学院策划“为时代持笔——韦启美百年诞辰纪念展”,集中呈现他的艺术人生和艺术成就。韦启美先生在教学实践、油画创作、漫画创作和水墨创作等领域均卓有建树,而他百余篇的笔记手稿和刊发著述则记录了他进行艺术创作时的心得体会和理论方法。现将他发表在《美术研究》1984年第4期的文章《为了与时代同步——一个持画笔人的断想》整理并推送如下。

还要多久白毛巾扎脚裤才不是农民形象的符号?这种装束我在漫画中一直作为农民形象的标志;我在五十年代画的油画《模范饲养员》和六十年代画的油画《初春》中的农民形象也都是这种装束。今春为了找一个素材,去过京郊几个村子。见一户门前一个年轻农民头戴护盔正使劲地发动象是出了点故障的"嘉陵"摩托车。有两个小伙子在旁凑趣,有一个身穿茄克衫,头戴遮阳帽,手持铁锨,远处望去倒象棒球队员;另一个当胸露出红背心,却是画中常见。摩托车的发动机声和磨面房的电机声汇成一阵阵嘈杂震耳的音响,连色彩也象颤动着。

《模范饲养员》,韦启美,布面油彩,114×146cm,1956年,中国美术馆藏

《初春》,韦启美,布面油彩,128×205cm,1963年,中国美术馆藏

走进村口不远,有两个大娘带着两个小孩(看来是孙子和孙女)坐在没有石碾的碾盘上,碾盘依然跟青玉一样光润,这曾经碾碎她们数不清的年轻岁月的碾子已成为历史的陈迹。在平原的那些村子里就连这陈迹也已消失,它们可能在某一次村的建设规划中被拆掉,也可能原来安碾子的地方已成为供销社新仓库的房基地。代替碾子的是磨面机。隆隆作响而高效率的磨面机当然丧失了画幅里描绘的毛驴拉碾子的拙朴美和带乡土味的诗意,然而它终究要逐渐和即将全部地代替石碾子,正如在米勒的故乡那温顺的毛驴被无情的历史卷走一样。千百年来作为农村的动力和碾磨工具的毛驴和碾子在历史前进的浪潮中扮演的只能是被淘汰的悲剧角色了。也许正因为它的悲剧性已经在农村的急骤变革的广阔背景中显现出来,我那描写推碾子的画幅的色调里才被调进了感伤的色彩罢。

我脑子里积存的是太多的旧农村的形象,不论是来自生活或来自艺术作品。仿佛它就是中国农村的不可变易的面貌,它就是永恒,有苦难的黄河作证,有万古屹立的太行作证。我心中浮现的农民形象已化石般凝结,艺术想象的奋飞必须从这压抑它的梦魇中挣醒。

我岂不也称道过农民的淳朴。淳朴曾经是并且依然是艺术家们对农民气质的颂词,并当作塑造某种农民形象的依据。被赋予这种气质的农民形象总是显示出可守成而不可创业、类保守而怯于变革、安于命运而不是自己命运的主人的性格。体现它的某些形象特征似乎已成为某类农民形象的符号。这种淳朴难道不是长远的自给半自给的自然经济的特征在农民精神上和心理上的转化。岂不见今天农民一旦迈入崭新的商品生产领域,便急骤地施展出机敏才智,摆脱了镌有"淳朴"的金质长命锁。淳朴不是一个改革者、经营者、开拓者和冒险者的值得普遍称道的素质。但愿下一代的农民气质将不再被人们特别是艺术家们恭维为淳朴。

假如我在作品中以农民的憨厚为美的话,难道不可以说我在给贫穷愚昧涂上了悦目的油彩?假如不是把憨厚作为农民的个人性格特征而作为一种较为泛指的农民的气质的话,则所谓憨厚不过是由于,信息匮乏、需求单一、生活闭锁、劳动艰辛而不能取得相应的价值等对农民精神发展遏制的恶果。那木然的眼神、僵硬的手指、迟顿的动作、嗫嚅的嘴唇几乎定型为农民父辈形象特征了。岂不见当春风吹醒农村大地,这些现实生活中的父辈原型也为"致富"而重新萌发出活力和智慧?

我不应再把农民仅仅表现为只恭顺地听任土地的恩赐,而土地总是吝啬和冷酷。我不应把农民表现为只知春种秋收,从不敢越出在家门前看到的地平线以远的地方。

农民已把公路引到自己的门前,已把高压输电线引到自己的电动机上。

大地儿女的农民不能永远只吸吮大地母亲的乳汁,象美术作品反复咏唱的那样。更多的农民将暂时地或永久地与土地告别。农民的餐桌旁将围坐着种棉的父亲、养鸡的母亲、电子工的儿媳和跑了半个中国刚回到家的任大队企业推销员的儿子。农民汽车队每天把成万吨晋煤运到秦皇岛港口,农民经理与联邦德国经理在广交会上签订了供货合同,农民股东们听取工程师介绍他们集资开办的"风险企业"电脑软件公司的起飞情况,在阿拉伯海湾修建公路、桥梁和医院的农民建筑工人在电视机旁为中国女排加油。

难道这些只是作家驰骋的领地,画家却无意问津?难道滞塞迟缓的生活流的每一"定格"都值得描绘,这奔腾激越的生活浪潮却不堪入画?

难道我背负着画箱只是追逐在历史前进中不断退却的自然经济的灰色的农村?难道我的探索只是要刻划出比米勒笔下的农民更信天知命的中国农民形象?(当阅读米勒和本顿的画册时,我宁愿喜欢本顿表现的卅年代有生气的美国农民形象,即令在艺术上这是痛苦的错置)。难道我的发现只止于农民背着背篓装着数十斤白薯干蹒跚地走向自由市场?

我希望画不象农民的农民,不象农村的农村。

《飞往北京的班机上》,韦启美,布面油彩,104×92cm,1982年

我希望表现地平线上出现的第一个,不希望表现在天边消失的最后一个。我会因给第一个唱赞歌而感到骄傲,为什么不?不会为最后一个眷恋叹息,因为我是一个乐观主义者。

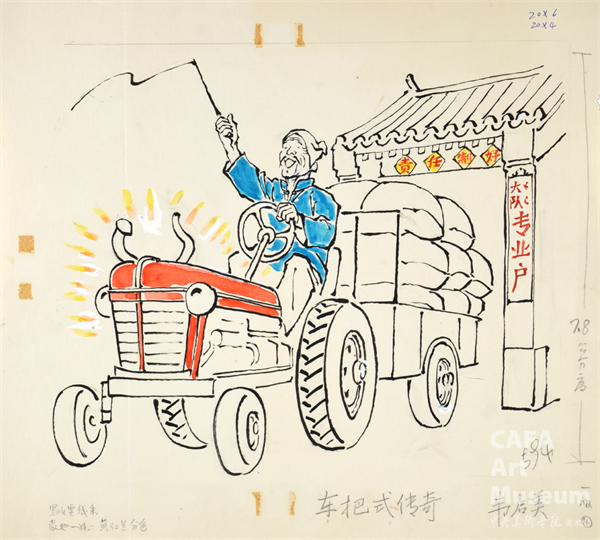

我多么希望能在作品中表现当前伟大变革中的农民形象。油画《飞往北京的班机上》的构思是在1982年去重庆的民航机上获得的。在画里我表现了一个老农民的形象,这次尝试远非成功,我仍然感到象试飞般的欣喜。我创作了漫画《车把式传奇》《奶奶还搞迷信》《山村即景》等,意图表现在当前农村的变革中,农民在生产、意识和视野上的变化。我的歌声只如秋蝉振翼,我愉快地唱着,因为这微弱沙哑的声音汇进了时代前进的宏伟壮阔的乐曲中。

《车把式传奇》,韦启美,纸本、墨水、毛笔、广告色,30.7cm×33.5cm,1983年,发表于《人民日报》增刊《讽刺与幽默》,1983年7月5日第13期,第1版

《“奶奶还搞迷信!”“奶奶这是破除迷信!”》,韦启美,纸本、墨水、毛笔,30.7cm×43.7cm ,1982年,发表于《人民日报》增刊《讽刺与幽默》第3期,1982年2月5日,第2版

一个夏晚,路过市计算中心楼前,听见从楼前纳凉的人群里传出清唱京剧"武家坡"的声音。这出戏,我是在五十年前从手摇留声机里听熟的。在楼前花坛边沿上,依稀坐了三位老人,一位操京胡,两位对唱,三人想必都是从剧团下来的,乘此良夜,略温旧业。计算中心一、二楼因暗黑而显得静谧深邃,三楼有一排窗户的明亮灯光从蓝色的窗帘透出,想必是计算机正在工作。面对这两件新旧事物的偶然联系和依存,我感到的不仅仅是幽默。不知什么时候琴声消失,我的心轻曼地飞起,贴在三楼的亮灯的窗户上。四年前,在高能研究所几次参观计算机房,画了速写,都因跳不出我所习惯的写实的套路而没有画出成品。此时我对自己许愿;我要画一张表现关于计算机的画,因为我不能忘记那引起人无尽遐思的计算机房的情景,虽然我已在漫画中画过它的形象。

回想起在高能所曾见一位要把加速器的能量加大到几百亿电子伏的主任工程师,在下班后用小车推蜂窝煤回家做能源的情景。我感到幽默的同时还感到了苦涩,当想到他爱人正患癌症时,更感到深深的痛楚。当晚霞如焚,到他家稍坐,见阳台上有一盆石榴花紧挨在一摞摞蜂窝煤旁盛开。那一朵朵红艳艳的色彩在暮色里闪耀,分不清是石榴花在燃烧还是蜂窝煤在燃烧。回来后,几次抑不住画它的愿望,我想我应象徐青藤那样画,象梵高那样画,但我深知我成不了表现主义者,担心我的拘谨的写实最终会将这题材画得委琐局促。我总是尽力把我的视线从我的案上、我的窗前、从盆花和蜂窝煤推开去。我愿看到我国火箭起飞时喷射的如巨大石榴花般的火焰,我愿了解象石榴花般翻卷的蟹状星云的亿万光年前的"现状",难以忘记画《青纱帐里》时在焦庄户的山坡上画那从坡底向天边延伸的高粱地燃起的紫红的火焰。我多么盼望在高能所的探索物质奥秘的对撞机建成时将去参观一下,如果允许参观的话。

《青纱帐里游击队员逞英豪》,韦启美,1977年,布面油彩,244×444cm,中国人民革命军事博物馆藏

《实验室》,韦启美,1979年,布面油彩,127×180cm

也许我应当感谢在中学时学到的一点数理化知识,纵使那些知识贫乏可怜,譬如那时物理教科书上还在讲"以太",还没有原子物理章节,化学中有机化学被老师略而不讲,在高中时没见过任何理化实验,然而它还是使我对科学技术的进展并不隔膜。当然,我从现代科学中感到的终究只是朦胧的诗意。就在前几天,我还请教一个学理科的年轻专家请他解释一下物理学中"场"和"熵"的意义。也许正由于对廿世纪以来的科学的无知,使我对科学和科学家总怀有一种崇敬之情,这崇敬里含有对另一个世界的惊异。对有些科普读物仅叙述到爱因斯坦便止住而深感不平。

《气象中心》,韦启美,1993年,布面油彩,120×110cm

在对生活进行艺术观照中,我逐渐发现了一个新的世界,一个被电和齿轮运转的世界,一个用信息、导线和管道联系和编织起来的世界,一个向停滞、匮乏和迷信进击的世界。这个世界是以其特有的线条、形体和色彩组成的。这个世界里的人们有着新的价值观念,有着新的目光和手势。我本来生活在这个世界里,所以它平凡;我却不了解它,所以它神奇。我叩门、问询,说:我想给您画一张像,这个世界报我以颔首,投我以青睐。

最初的创作尝试是失败的,因为我屈从于提笔即来的习惯,遵守背熟了的规则。为了完成新的课题,我需要技术改造;为了哪怕是缓步前进,我也需要寻找新的起点。虽然我已到了艺术上不能产生野心和激情的年龄,但希望不致于掉队到望不见队首的时代旗帜。

为了表现比例严密的高层楼房、垂直的塔式起重机、平行的电线、紧张的海轮上的钢丝绳,为着在画面上运用线和块构成空间,我不得不使用尺子,这是从画《立交桥》开始的。为着表现明快和空阔、速度和效率,我采用了平涂。我试图用线、块与形体表现一个纯净而坚实、严密而空灵的实在的世界,设想在画面上能象开展方程式般地表现生活和自然的内在的运动和节奏。作画中用尺子和平涂本是极度平常,但在我竟是创举。因为在我原有的一套技法中,作画用尺子和平涂是属于匠气的,正如文人画中容不得界画一样,而我恰是文人画的服膺者。

《新线》,韦启美,1985年,布面油彩,82×110cm,中国美术馆藏

《夏日》,韦启美,2001年,布面油彩,87×130cm

我希望从普桑和大卫特那里得到启发,在"卢浮宫藏画展"上我仔细地读了《阿尔卡迪的牧人们》和《马拉之死》,琢磨古典主义如何从严整中体现庄严与崇高;同时我希望能从克利、莱歇以至格里柯那里得到可以借鉴的东西,了解他们如何对自然形象进行不同程度的概括或抽象,而后用线条、形体和空间构成画面。我怀着赞叹的心情体会霍珀的表现形象实感的技巧,同时领略肯特的形象的洗炼和意境的深邃。我尊敬董其昌从绘画本身意义上对山水画的理论和实践所作的大胆突破,对袁江在严格的造型基础上将现实和理想结合起来的巨大才能钦佩不已。

我很羡慕不少年轻人用"拿来主义"来吸取大师的经验,强力而有效地推进了自己的表现技巧。如果他们的创作是坚持根植于生活的土壤,则这种拿来的技巧会很快地转化为自己技巧的特色。如果这种学习不局限于一人一家而能略加广泛地吸收和尝试的话,这种转化就会更快。这种学习绝不是被人讥嘲的"照搬",这种讥嘲有时反倒成为一些人拒绝生活向艺术提出的要求的口实。至于画坛上的学某家某派的"一窝风"现象本不是"拿来主义"的过错;但我这个技术已长期定型几至于僵化的人却难以应用这种学习方法。所谓"定型"不仅包括一般的油画技术,而且包括一系列关于绘画的观念和审美趣味。对成熟的画家来说,"定型"在某种意义上就是风格。对我来说"定型"的消极一面恰成桎梏。它形成表现手法上的程式化和惰性,用它来表现新的生活不是牵强无力就是缺乏新意。我的调色板上刻有太多的技术条例和安全操作规则,我的导游图上有明确标明了的航道和禁区,我的眼前总显示着奉之为准绳的规范。只是生活教会我怀疑,失败促使我思考。霍珀看了印象派的画曾说油画至印象主义不能比之更真实了,然而他自己的全然不同于印象主义的作品,即令仅从视觉的感受而言,其真实感不是达到了跟印象派同样的高度吗?一直被我奉之为写实正宗的油画技法在一百年前不也是背离规范的异端吗?不同的时代和生活,不同的作者的独特的意境,以及艺术本身的辩证发展都要求艺术样式不断地变化发展。当我面前呈现了一个新的世界,当人们的面貌、价值观念、精神境界和审美要求已发生重大的变化,当艺术上的开拓者已勇敢地突破了老样式,我发觉我的画幅像过期的胶卷,我的吟咏像发自潮湿的琴弦,我仿佛听到一个声音:艺术家啊!你获得的技巧并不是"永动机",你需要"知识更新"!

《午夜》,韦启美,1981年,纸本油彩,39.5×54.5cm

《公路》,韦启美,1988年,布面油彩,65×80cm,私人收藏

我学画的启蒙老师是《芥子园画传》山水编。这书是当时已失业的父亲为我从旧书铺买来的。虽是走了样的石印本,我却奉之为学画的真经。我从那里学得了一点画山石林树、欹斜茅亭、欲圮木桥以及髻发宽袍的古服老人和琴童的程式。在大学由于认为油画易于表现生活而选了西画专业,但还是有国画课。五十年代对山水画不能忘情仍偶一涂鸦。山水画的学习不仅使我知道了一点山水画的技法程式,同时也知道了一点山水画的审美规范和对自然的感受程式,使我体验了怎样把对自然的感受转化为作品中的意境。中国画的骨法笔墨与油画的造型用笔颇多相通。因此我的不多的中国画笔墨知识使我在六十年代画油画《初春》、七十年代画历史画《青纱帐里》和八十年代画《念段审江青》时颇多受益。

《村头小树》,韦启美,1957年,纸本水墨,45×53cm

《踏雪》,韦启美,2002年,纸本水墨,121×89cm

也许由于受过山水画重意境的熏陶,也许由于中国古代文学中首先影响我的是重性情的明人小品,也许由于卅年前磨练基本功时只凭直觉去抠细节而不能自觉地驾驭整体,或者还由于曾着意于创作风俗画而形成的在创作中重文学性的思路,以致多年来我在作画中每每忽略对画面构成和造型本身的探索,缺乏恢宏的气度。对关同、范宽的雄伟只能高山仰止,不能进窥提香、马约和塞尚的形体塑造的堂奥。应当说其根本的原因是由于气质的局限。我不妄想改变自己的气质,但对自己艺术的短缺不愿只求避短而不思补漏。单纯避短可能削弱开拓的勇气,可能缩小在生活中的视野。对短处的进击或可控制短处的侵蚀,虽然这进击注定带有悲剧性。不过我终究是个意境论者,执着地要求表达生活的诗意和捕捉生活气息。即令在漫画中我也力求使荒谬俨如真实,于冷峻中以情动人。

《田边小息》,韦启美,1973年,纸本水墨,55.5×68.5cm

《老饲养员》,年代不详,纸本彩墨,56×63cm

油画创作题材选择新的领域不仅是形象的更替,而且是情感和意境的改变,于是曾乘之以翱翔的某些原有技巧会成为奋飞的羁绊。居陋室者喜翻修、改建和拆迁,我对自己贫乏的老底子无所依恋。我尽力摆脱某些技术常规在耳边的絮叨,尝试改变我的油画语言。我用新的语言跟生活对话,对生活的召唤作出反应。在《大坝的构思》里,我试图将人物的意识活动和现实环境揉合在一起,在《明天起航》里打算用线条和形体组成辽阔的空间。这些尝试仍然远非成功,但少量的收获就足以点燃我的希望。改变语言只是为了不改变我的信念。感激漫画创作给予我的锻炼,它敦促我拿起画笔走到时代的前沿,注视和倾听时代的信息,它毫不含糊地要求我:公民,画家,你的作品必须与时代同步!

《地基》,韦启美,1982年,布面油彩,94×140cm,北京市美术家协会藏

《大坝的构思》,韦启美,1984年,布面油彩,113×134cm,北京市美术家协会藏

注:原文刊于《美术研究》1984年第4期,本次推送的配图由美术馆整理,均是“为时代持笔——韦启美百年诞辰纪念展”展出作品。

百年辉煌·中央美术学院艺术名家

为时代持笔——韦启美百年诞辰纪念展

展览时间:2023年11月28日—12月22日

展览地点:中央美术学院美术馆二层B展厅

主办:中央美术学院

承办:中央美术学院党委宣传部 中央美术学院美术馆 中央美术学院油画系