文化和旅游部“2024年全国美术馆馆藏精品展出季”

入选项目

从来风俗亦有诗

——馆藏作品中的古今人物风貌

作为一种独特的艺术形式,古代风俗画不仅具有“风化幽微”的教化功能,还通过生动的视觉图景展现了各时代的社会风貌和文化特征。这些作品不仅记录了历史中的瞬间,同时也蕴含了深刻的思想内涵。

本次展览将古代风俗画与现代影像并置,通过贯穿于中华文明的“诗意”,展现出中国人崇尚礼仪、乐观豁达、顽强不息以及饱含文化自信的精神面貌,引导观众更深刻地理解古代风俗画中的人民性与诗意情怀。

从“今年元夜时,月与灯依旧”到“七月流火,八月萑苇”,从“想见汴京全盛日,春游多少太平人”到“打得鲜鳞归去早,蓼花深处卖鱼羹”,无不赋予现实生活以诗意的想象和情感的共鸣。

“诗是无形画,画是有形诗”。正如宋代文学家张舜所言,古代文化中的诗与画常常紧密地联系在一起。在此次展览中,我们也特别将画意与诗句做成了一种呼应。

下面请随我们一起寻找展厅中的诗句与画意吧。

----------------------------------------------------------------------------

正月一日为岁之朝,为祝新年伊始所画作品,称为“岁朝图”。岁朝图常见两类,瓶花清供和庆贺场景,一静一动,皆为吉祥瑞意。后者中主要题材为婴戏,节日期间,童子们耍鱼灯、吹喇叭、燃鞭炮、拉象车、耍花枪、贴门神,既表现了热闹喜庆的场景,也传递了年年有余、太平有象等新年祝愿。

仇英(款) 《岁朝图》(卷) 绢本设色 明 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

围炉献岁聚春斋,椒盏辛盘一室皆。更有佳朋过略彴,任教稚子闹庭阶。

—— 乾隆

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

—— 王安石

来自《岁朝图》(卷)

正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,故正月十五为元宵节。关于元宵节观灯习俗的起源说法颇多,例如由东汉明帝时期点灯敬佛的做法推广而来。“花灯”作为一种节日仪式道具逐渐衍生出了祈求生活美好的诉求,寄托了驱逐黑暗、驱邪消灾,期盼光明与红火的愿望。另外,因“灯”与“丁”谐音,从宋代开始,点灯还有企盼人丁昌盛之意。

周文矩(款) 《观灯图》(卷)/局部 绢本设色 清 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

袨服华妆着处逢,六街灯火闹儿童。

—— 元好问

今年元夜时,月与灯依旧。

—— 欧阳修

来自《观灯图》(卷)

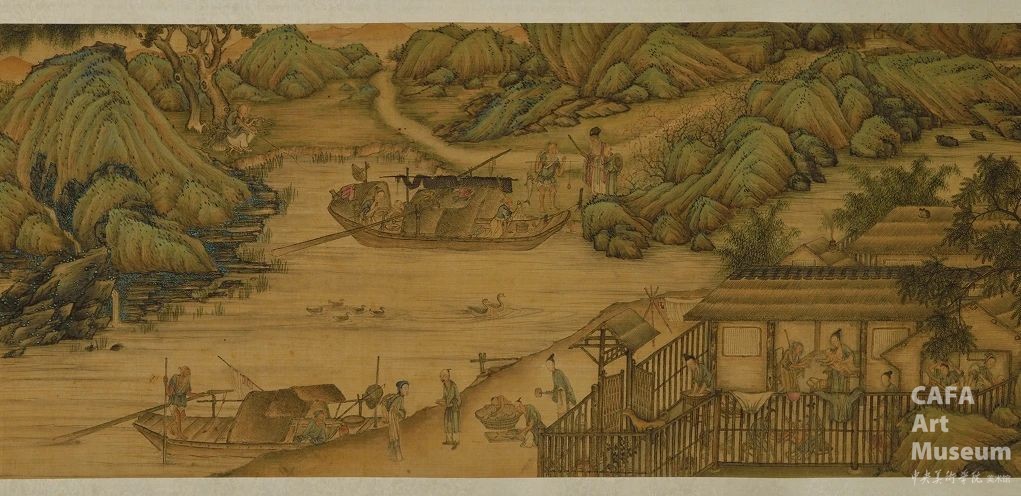

“汴河奇观”是根据“清明上河”这一题材,参照宋本《清明上河图》散点透视的画面结构,以明代苏州城为背景,采用青绿设色的方式重新创作的一幅画卷。《清明上河图》后世仿本众多,每个时代的画家都会添加上自己对当时风俗习惯和特征的理解,如把宋代东京的街景替换成明、清的江南市景或北京风貌等。

倪端 《汴河奇观》(卷)/局部 绢本设色 明 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

想见汴京全盛日,春游多少太平人。

—— 康熙

宋家汴都全盛时,四方玉帛梯航随。清明上河俗所尚,倾城士女揭童儿。城中万屋翚甍起,百货千商集成蚁。花棚柳市围春风,雾阁云窗粲朝绮。

—— 李东阳

倪端 《汴河奇观》(卷)/局部 绢本设色 明 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

想见汴京全盛日,春游多少太平人。

—— 康熙

宋家汴都全盛时,四方玉帛梯航随。清明上河俗所尚,倾城士女揭童儿。城中万屋翚甍起,百货千商集成蚁。花棚柳市围春风,雾阁云窗粲朝绮。

—— 李东阳

刘松年(款) 《豳风·七月》(卷)/局部 绢本设色 宋 北京画院藏

▲▲▲▲

方洲宛在水中央,不种闲花只种桑。戴胜降时春雨足,吴蚕熟处夜灯忙。豳风王业开千载,河汉天孙漫七襄。愿借缲丝三百丈,虞廷先织舜衣裳。

—— 胡俨

蚕月条桑为茧丝,筑场纳稼应天时。欲知王业艰难处,尽在豳风七月诗。

—— 凌云翰

来自《豳风·七月》(卷)

▲▲▲▲

在古代,狩猎是人类获得食物的主要途径之一,狩猎出行亦有政治、军事、仪式等多方面的作用。它可以使帝王和臣子不断加强对国土情况的掌握,狩猎成果可视作对个人与集体能力的训练成果。在狩猎时间的选择上,还体现了古人“天人合一、敬畏自然”的观念,他们将自己视为自然中的一环,在狩猎中亦注重生态的可持续发展。

宋旭(款) 《得胜图》(卷)/局部 绢本设色 清 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

风劲角弓鸣,将军猎渭城。草枯鹰眼疾,雪尽马蹄轻。忽过新丰市,还归细柳营。回看射雕处,千里暮云平。

——王维

貂裘白马谁家子,拥戟弦弧囊劲矢。褰身欲与鸟争飞,独处尘埃云四起。长绳驱逐狐兔惊,骄鹰掣臂流双睛。飞扬云间电光闪,旋复草际无遗生。

——杨时

来自《得胜图》(卷)

与一人一舟、独自垂钓的渔隐图像所寄托的士人高洁情怀不同,明清时期表现渔夫打渔和与渔民生活场景的作品逐渐增多。渔夫们三五成群、捕鱼劳作,闲来与邻船兄友分鱼煮酒奏乐,看高堂和妻子在船中举炊教子,其乐融融、好不欢畅。这浮游于烟波江上的水上渔家,既展示了充满烟火气的生活一景,也暗示着现实中有迹可循的理想家园就在这里。

仇英(款) 《渔庄图》(卷)/局部 绢本设色 清 中央美术学院美术馆藏

沙水萦萦浪拍堤,芦花枫叶路都迷。卖鱼打鼓晚风急,晒网系船西日低。蓑草雨衣眠醉叟,竹枝江调和炊妻。人间此乐渔家得,我困租佣悔把犁。

——沈周

来自《渔庄图》(卷)

对女性的书写和描绘,既展示了不同身份的女性生活,也体现着不同时代对美的认知和演变。除此之外,此类绘画有时还会被纳入时间框架作为日常生活中的“月令”。如明代文震亨在《长物志》“悬画月令”一节中,指出了四个悬挂不同仕女画的时刻:一年初始(春游和仕女),七夕乞巧(天孙织女、楼阁、芭蕉),十一月深秋(醉杨妃),及年底腊月(王母)。

仇英(款) 《百美图》(卷)/局部 绢本设色 明 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。

——李白

金缕裁衣,更腰系霓裳,内家妆束。蛾眉淡扫,高绾烟鬟凝绿。

——倪谦

来自《百美图》(卷)

“尧民击壤”是一种上古游戏,古人用木棒击打或投掷土块,节日里的击壤还有祈祷风调雨顺、庆祝丰收之意,许多民间游戏都与击壤有关系,如打梭、打耳、打瓦。而只有在太平之时,人们才有时间进行包括击壤、投壶、摔跤等游戏,这也让人联系到“尧民击壤”背后的真正所指和所望,正是帝尧之时,天下太和、百姓无事,人民安居乐业的景象。

詹巩 《尧民击壤图》(册)/之一 绢本设色 清 中央美术学院美术馆藏

▲▲▲▲

醉与老农同击壤,莫随人、投献嘉禾颂。在陋巷,胜华栋。

——刘克庄

卧看归田录,行听击壤歌。优游只如此,刀锯奈吾何?

——王冕

来自《尧民击壤图》(册)

展览延期通知

“从来风俗亦有诗”展览自2024年9月10日正式开展以来,受到了社会各界的广泛关注和喜爱。为了回馈广大观众的厚爱,本次展览将延期至2024年10月11日17:30,特此公告。

文化和旅游部“2024年全国美术馆馆藏精品展出季”入选项目

从来风俗亦有诗——馆藏作品中的古今人物风貌

展览时间:2024年9月10日—10月11日

展览地点:中央美术学院美术馆3层A展厅

主办:中央美术学院美术馆

支持:北京画院、首都图书馆、中国美术学院美术馆、广州美术学院美术馆

赞助:020ART、北京鑫河艺博文化有限公司、北京飞行鱼文化发展有限公司、北京百展文化科技有限公司

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。