10月22日,“雅俗共赏:清曲袅袅画中来”工作坊活动在中央美术学院美术馆成功举行。本次活动是“从来风俗亦有诗——馆藏作品中的古今人物风貌”展览研究工作坊的第八次内部授课,除工作坊学员外,还有面向社会公众招募的多位观众参与活动。

主持人、本次展览策展人刘希言致开场辞

“从来风俗亦有诗——馆藏作品中的古今人物风貌”展览策展人刘希言在开场介绍中指出,此次活动酝酿已久、别出心裁,特邀中央美术学院滋兰昆曲社两位指导教师王瑀、董永俊与曲社社员们一道,用昆曲清唱引领听众从传统戏曲与民俗文化相结合的角度走进对相关展品认识,以一种前所未有的体验方式融入一件又一件风俗画作。

中央美术学院人文学院副研究员 王瑀

本次工作坊活动由人文学院副研究员王瑀主持,通过对部分展出的代表性画作进行解读,建立起画中细节与戏曲文化之间的联系,引导大家领略传统戏曲与风俗绘画的交融之美。

王瑀首先对美术馆举办此次活动表示感谢与敬意。他提到,此次活动缘起于今年四月在广角项目空间所举办的“曼声徐度——昆曲在美院”主题展览。昆曲与美术有着天然的亲近,而美术馆和此次工作坊活动也续写了这样一种缘分。

“曼声徐度——昆曲在美院”主题展览海报

围绕“雅俗共赏”的主题,首先引发关注的是中央美术学院美术馆收藏的仇英款《渔庄图》。此作生动展示了明清时期渔民的生活场景,属于当时颇为流行的风俗画题材。画面中,四位渔民正在闲暇之余操弄三弦、笙、笛、怀鼓和檀板,而这些正是昆曲的主要伴奏乐器。滋兰昆曲社现场展示了怀鼓、檀板与曲笛等实物,并用于活动中昆曲唱段展示的伴奏,这不仅与画中人一样,更增强了观众们的直观感受。

仇英(款)《渔庄图》(卷)/局部 绢本设色 清 中央美术学院美术馆藏

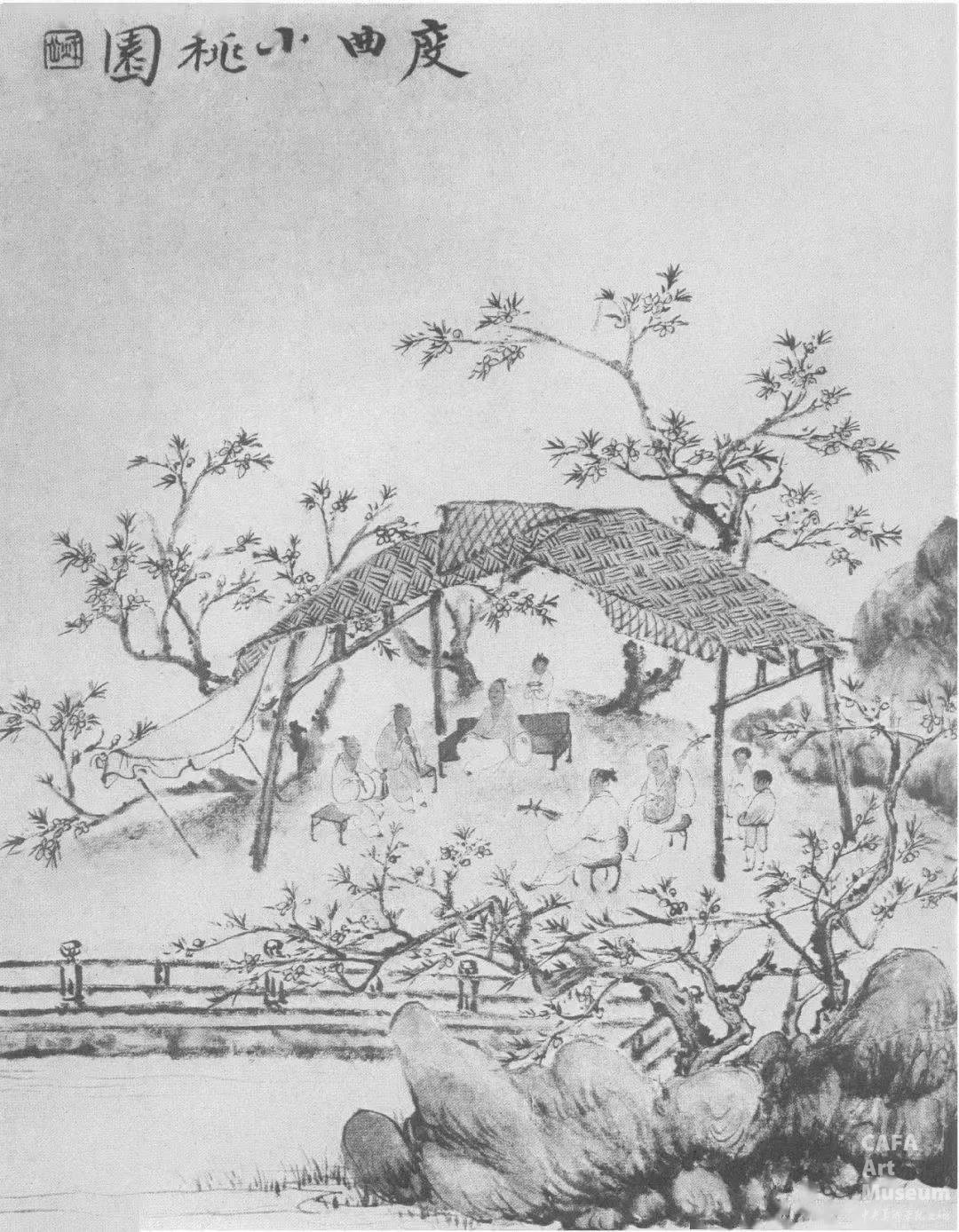

以相似的图像元素为线索,还可钩沉出其它一些画作,例如两件分别由清代画家华嵒和民国画家李育所绘制的“度曲小桃园”题材作品,都描绘了古代文人士大夫业余昆曲清唱的场景,所谓“清曲”区别于“剧曲”,不需要舞台与彩串表演,仅用鼓板、曲笛等简单的乐器伴奏进行清曲坐唱,以曲唱雅集为主要目的。相似的图式,《渔庄图》则为渔夫闲暇之余演乐自娱的场景,图中人物形象甚至衣不遮体,极具民间市井民俗气息。将“度曲小桃园”与《渔庄图》比照来看,“雅俗共赏”的意趣跃然纸上,颇为耐人寻味。

华喦 《度曲小桃园》 纸本设色 清

李育 《春光日日好,度曲小桃园》 纸本设色 民国

以《渔庄图》及相关图像为引,王瑀谈道,如今昆曲被视为“高雅艺术”,是“阳春白雪”的典型代表。但实际上,作为一门长期植根于中华传统文化土壤中的艺术形态,它不仅广泛汲取各种民间艺术元素,更存在于人们的日常生活之中。我们常说昆曲是“百戏之母”,其实它更像是一个保存着中华传统戏剧与音乐文化的基因库,甚至可以说是保留古人日常生活方式与记忆的活化石。透过悠扬的曲声,画中的人物仿佛复活了一般,而画外的我们也得以便捷地穿越进入画中人的世界。历史上雅和俗之间的隔阂,或许并没有我们想象的那么决绝。

围绕展览部分画作、图像、母题及相关习俗,滋兰昆曲社师生进行了相关昆曲唱段展示,并进行解读与阐释,具体如下。

此次展览中展出的倪端款《汴河奇观图》,是一件延续自“清明上河图”传统的画作,与仇英款的《清明上河图》颇为相似。在这件作品中(图左),可以看到一群人围站在一起,中间一人手拿折扇,似乎正在说唱。类似的局部在仇英款《清明上河图》中也可以看到(图右)。昆曲名段《长生殿·弹词》所表现的便是宫廷乐师李龟年流落江南沿街卖唱的故事。

《弹词》出自清代洪昇所作的《长生殿》,尽管原是此剧的枝末情节,却意外成为经久不衰的经典唱段。其中,又以第一支曲牌【一枝花】最为著名,因其首句有“不提防”之语,曾一度流传“家家收拾起,户户不提防”之说,足见其在当时所受欢迎之热烈。由人文学院教师董永俊现场示唱《弹词》【一枝花】。

中央美术学院人文学院教师董永俊清唱【弹词·一枝花】

倪端款的《汴河奇观图》与仇英款的《清明上河图》关系密切。一直以来,关于《清明上河图》所表现的时节究竟是否为“清明”,多有争论,直到仇英款的《清明上河图》中才真正明确。在那个春光明媚的季节里,杨柳依依、桃花朵朵,而昆曲中也有很多的曲词,形容春天三月的美好光景。这些歌咏言怀的词曲,没有剧情,但充满感情,被称之为“散曲”,其有别于舞台剧曲的概念。滋兰昆曲社自成立以来,一直秉承师训与传统,坚持拍习散曲,而散曲正是业余曲社传承的精华之一。

《阳关曲》是唐代诗人王维的名作,它所表现的,正是春天的别离。“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”这种离愁,穿越千百年间,始终贯穿在国人的日常生活与情感之中。滋兰昆曲社社员现场合唱了散曲《阳关曲》。

此次展览中,也可以看到大量描绘女性闺阁形象的画作,例如钱慧安的《人物故事册》中就描绘了一位正在闺房中梳妆打扮的女性。她是谁?又有着怎样的情思?在画面的左上角,作者写下“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香”的诗句,这是《牡丹亭·游园》中春香的两句道白,可知画中之人便是《牡丹亭》的主人公杜丽娘。花窗里,不得随意外出的杜丽娘顾影自怜,与窗外傲立梅树枝头的孔雀形成对照。滋兰昆曲社的戴熙桐、吴柳婵、周楚涵、宗文天现场合唱了《牡丹亭·游园》【步步娇】【醉扶归】。

钱慧安 《人物故事》(页) 纸本水墨 清 中央美术学院美术馆藏

“诗以言志,歌以咏怀”,中国人向来有“触景生情,赋诗抒怀”的传统,无论是李龟年对个人命运不济的咏叹,还是杜丽娘顾影自怜的心曲,都是个人内心情感的抒发,也是传统文人生活习惯的重要方面。现代散曲《双调·望江南》当属此例。此曲作于上世纪70年代,由俞平伯夫人许宝驯填词,赠给她的朋友周有光、张允和夫妇,表达对二人从黄山游玩归来的倡和,由许承甫谱曲并传唱至今。这种朋友间的酬答之曲作,古已有之。可见昆曲不仅是一种雅好,更是日常的生活方式之一。滋兰昆曲社社员现场合唱了散曲《双调·望江南》。

此次展览中,还展出了一件《行乐图》与宋旭款的《得胜图》,都出现了狩猎骑射的场景。这些画面反映出古代对于“胡人”形象的想象,而昆曲中亦不乏此类题材的剧作,如取材自苏武牧羊故事的《牧羊记·望乡》就是这样一出经典剧目。《牧羊记·望乡》中作为配角的“小番”“鞑婆子”等“胡人”装扮,与古代绘画中的“胡人”形象的特征相近,可以从听觉、视觉等多维度共同勾勒出古代汉地文化想像中的异域与边地风情。事实上,温婉细腻、一唱三叹的水磨腔只是昆曲的一种面相,而昆曲的形象远不止这一面。《望乡》的突出价值即体现为其融合唐宋大曲、民间小调等雅俗文化因素的复合性与演述性,其音乐形象十分丰富,生动表现了古代生活习俗和文化观念。由王瑀、董永俊与滋兰昆曲社社员现场示唱《牧羊记·望乡》选段。

本次活动也在意犹未尽的氛围中悄然结束。虽然美术馆的展览已经结束,但它激荡出的余音依旧萦绕在耳畔……

王瑀、董永俊带领的滋兰昆曲社与工作坊学员合影

●●●●● ●

鸣谢

司笛:钟子骥(滋兰昆曲社社员,人文学院2024级硕士生)

司鼓:雷延昌(滋兰昆曲社社员,中国画与书法学院2022级本科生)

合唱成员

宗文天(滋兰昆曲社社长,人文学院2022级本科生)

戴熙桐(滋兰昆曲社社员,人文学院2021级本科生)

吴柳婵(滋兰昆曲社社员,艺术管理与教育学院2021级本科生)

周楚涵(滋兰昆曲社社员,人文学院2021级本科生)

曹雨暄(滋兰昆曲社社员,人文学院2023级本科生)

付欣悦(滋兰昆曲社社员,设计学院2024级本科生)

黄泽蔚(滋兰昆曲社社员,实验艺术与科技艺术学院2024级本科生)

陈彦臻(滋兰昆曲社社员,实验艺术与科技艺术学院2024级本科生)

张文芯(滋兰昆曲社社员,建筑学院2024级本科生)

| 关于中央美术学院滋兰昆曲社 |

滋兰昆曲社于2008年10月在中央美术学院成立,社名取自《离骚》:“滋兰九畹,树蕙百亩”之语。曲社蒙著名曲家张充和先生亲笔题写社名,是一个由学生管理维持、师生共同研习昆曲艺术的业余社团组织。曲社的成立,既是为了丰富校园文化,又是为了接续学校自原国立北京美术学校时期即已形成的昆曲活动传统,进而为传承昆曲这项人类非物质文化遗产尽己所能。曲社自成立以来,开展了日常拍曲、踏戏、昆曲以及相关知识讲座、演出观摩、对外交流、同期和公期曲会等活动,在学校相关部门、各界友好人士,尤其是诸多曲家、曲友及曲社的指导和帮助下,在曲界已形成一定的知名度与影响力。今年4月,滋兰昆曲社在中央美术学院美术馆举办“曼声徐度——昆曲在美院”主题展览,回顾央美百年的昆曲活动传统,重温曲社十六年发展历程,产生了较为广泛的影响。

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠

撰文 / 滋兰昆曲社

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。