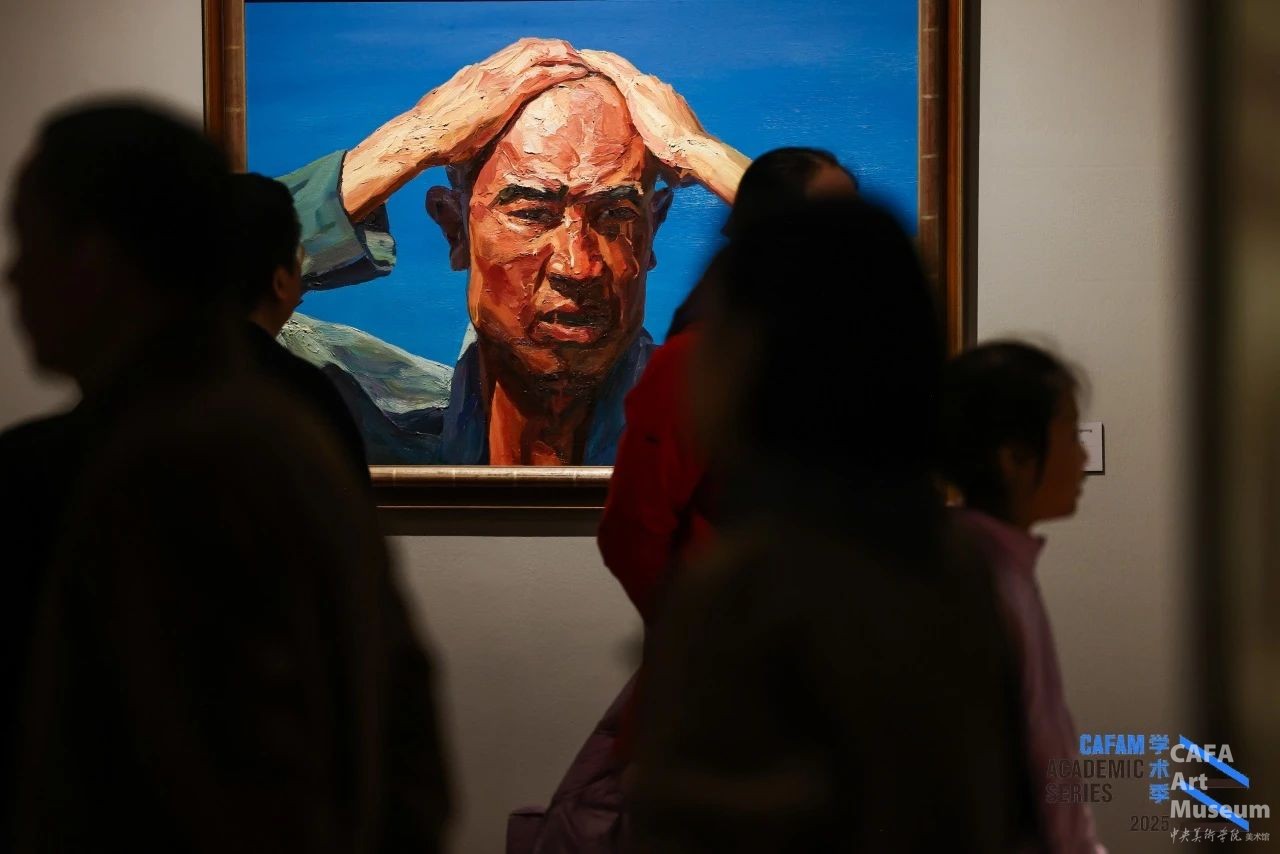

嘉宾观展

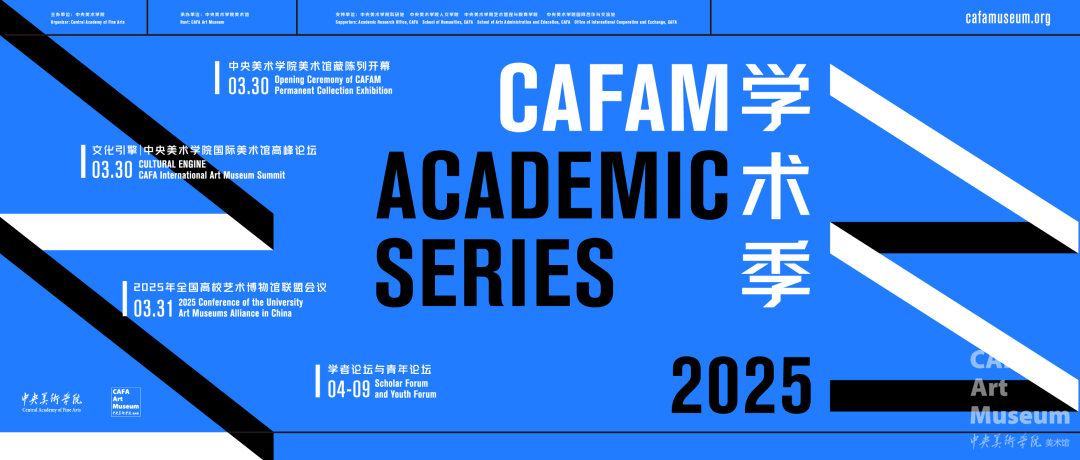

3月30日起,“中央美术学院美术馆馆藏陈列”开幕式、文化引擎——中央美术学院国际美术馆高峰论坛、全国高校艺术博物馆联盟会议三大主题活动先后开启,标志着中央美院美术馆学术季系列活动正式拉开帷幕。

当天上午,“中央美术学院美术馆藏陈列”领衔开幕。展览历经一年多时间的筹备与实施,从中央美术学院美术馆2万余件馆藏作品中精选500余件优秀作品,精心呈现了“古代中国艺术”和“现代中国美术”两个特色鲜明的专题板块,不仅是久远恢宏的艺术史的生动书写,更是学院教学实践的重要资源,承载着百年美院艺为人民的学术积淀,见证了中国美术教育筚路蓝缕的发展历程。

开幕现场

当500余件带有“美院特质”的藏品以”时间折叠"的方式大规模集结,美院的艺术灵魂从未如此鲜活。时代跨度两千年的“器物”和“书画”;1900-2000年油画、中国画、版画、雕塑等造型艺术的百年发展脉络,每一件作品都是一部动态的“艺术方法论图谱”。

中央美术学院美术馆藏陈列——“古代中国艺术”和“现代中国美术”部分将长期展出,感兴趣的观众可到现场观展。

中国美术家协会名誉主席、中央美术学院老院长

靳尚谊先生

![]()

在全球大型美术馆中,大部分都有向公众开放的固定陈列,对文化事业和文化活动具有突出的价值意义,是美术馆的基本功能。新中国成立之后,美术馆基本以临时展览为主,功能更接近展览馆,中央美术学院现在开始将馆藏精品作为固定陈列,这是向现代美术馆转型的重要举措,也是人民群众重要的文化活动,希望中央美院继续坚持下去。

![]()

中国文联党组成员、副主席、书记处书记 诸迪

![]()

结合在中央美术学院和中国文联的工作经验,表示此次中央美院美术馆馆藏陈列的筹备与展出,是新时代美术馆工作的重要举措,并向展览开幕表示祝贺。

![]()

文化和旅游部艺术司副司长 何亚文

![]()

此次馆藏陈列,不仅是对中央美院艺术收藏的系统、集中展示,更以高校美术馆的独特定位,为文化传承、美育普及和国际艺术对话的新方式提供典型案例,持续地为公众搭建起认知艺术发展脉络的桥梁,也为艺术家和学者提供了一个长期的研究平台。文旅部也将“加强美术藏品保护利用”列入了重点工作,希望通过扶持政策和组织动员,助力美术馆提升藏品保护、修复和研究的专业水平,为美术馆的持续发展提供坚实保障。

![]()

中央美术学院院长 林茂

![]()

中央美术学院的馆藏历史,是一部浓缩的中国现代美术教育发展史,彰显着“以收藏促进教学,以典藏传承文脉”的优良传统,不仅是对历史的回望,更是对艺术典藏当代价值的重新诠释。在未来,学校将始终坚守“中国美术教育的开拓者”和“学术研究的引领者”的双重使命,做好“数字活化典藏”的当代实践,美术馆也将在典藏保护领域,建立“科技赋能+学术引领”的藏品活化机制;在公共教育层面,加快数字美术馆建设,推进优质资源的社会共享;在国际传播维度,深化文明互鉴研究,系统呈现中国美术教育的学术成果。学校将坚持在守护艺术根脉中开拓创新,在深化美育实践中服务社会,不断绘就新时代艺术教育的壮美画卷。

![]()

芝加哥艺术博物馆总裁暨馆长 容度(James Rondeau)

芝加哥艺术博物馆亚洲艺术普瑞兹克专席主任兼中国艺术总策展人 汪涛

![]()

作为美国最早的艺术机构之一,芝加哥艺术博物馆践行美育宗旨,既以美术馆的视角展示具有历史价值和艺术价值的藏品,又以“学院”的视角提供了艺术创作与学术交流的平台。中央美院美术馆依托丰富的藏品与学术资源,正与世界发展产生呼应,对推动全球美术事业交流发展产生影响。希望中外各大美术馆、艺术机构代表能在此次学术季一起深度交流,一同努力将美术馆发展推向更新的平台。

![]()

湖北美术馆馆长 冀少峰

![]()

固定陈列是一座美术馆的基石,也是其办馆特色和学术水平的集中体现。湖北美术馆固定陈列“百年纵横——20世纪湖北美术文献展”就是本馆由美术展览馆向美术博物馆转型的关键一步。希望湖北美术馆与中央美院美术馆携手共进,共同推动美术馆高质量收藏、高水平利用、高品质服务,让美术馆成为激发创造力、连接过去与未来的思想场域,成为新时代人民群众欣赏美术佳作、提升文化素养的重要场所。

![]()

展览顾问专家、北京大学艺术学院教授 郑岩

![]()

此次固定陈列彰显出了“美院特质”:艺术家面向时代与未来的创作实践,始终深植中华文化的沃土;而当代艺术的新命题、新观念,也时时激发着美术史家向更深、更广处重新发掘、重建我们的艺术传统。希望美院学子走进美术馆,从山水丹青的笔意流转、瓷器釉彩的千年温润中汲取灵感,让传统艺术的星火点燃创新的激情。在未来的一天,将自己优秀的毕业答卷捐赠给美术馆,让“新的画卷”与古代的、当代的经典并肩而立,发射出新的光芒。

![]()

展览总策展人、中央美院美术馆馆长 靳军

![]()

作为首批国家重点美术馆,中央美院美术馆首次比较全面地向公众展现中国艺术发展的面貌。美术馆始终将藏品的研究和展示作为工作核心,以馆藏陈列为线索展示从传统经典到媒介创新的艺术发展路径,同时通过数字交互艺术、人工智能、动态沉浸和模拟修复等实现藏品“活化”,让中国艺术史可视、可感,是对历史的致敬,是对传统经典的继承,也是对艺术未来的期待,希望它能够成为连接古今的艺术桥梁、激发思想碰撞的空间场域、中国未来美术馆事业发展的一个样本。

![]()

中央美术学院科研处处长 于洋

主持开幕式

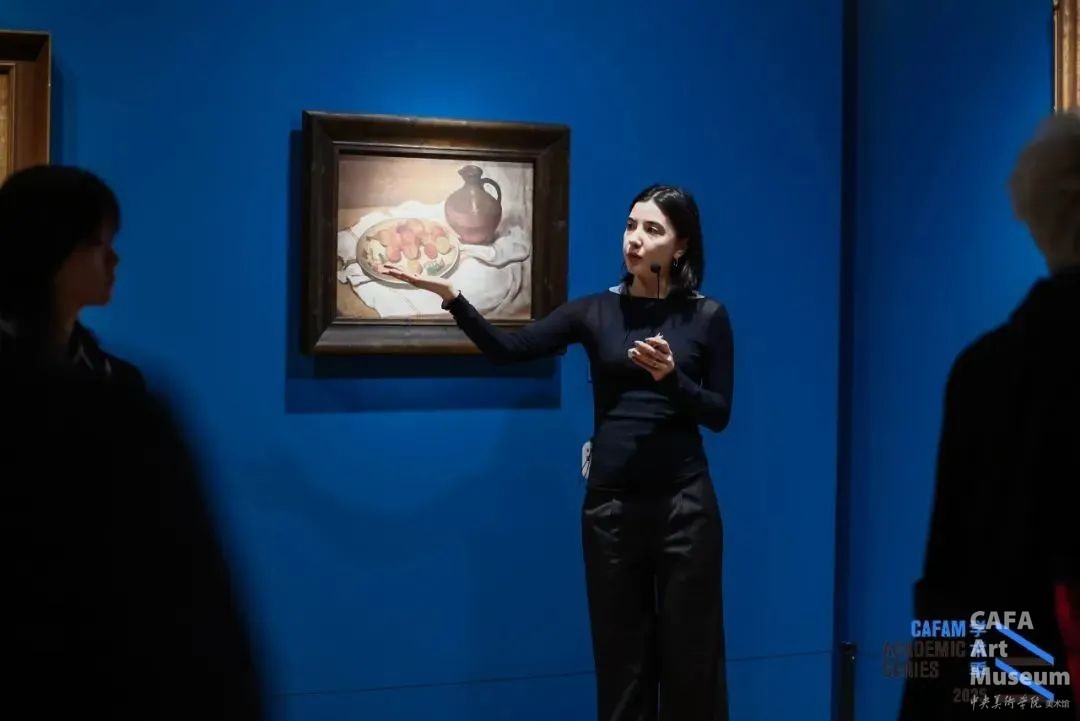

展览现场

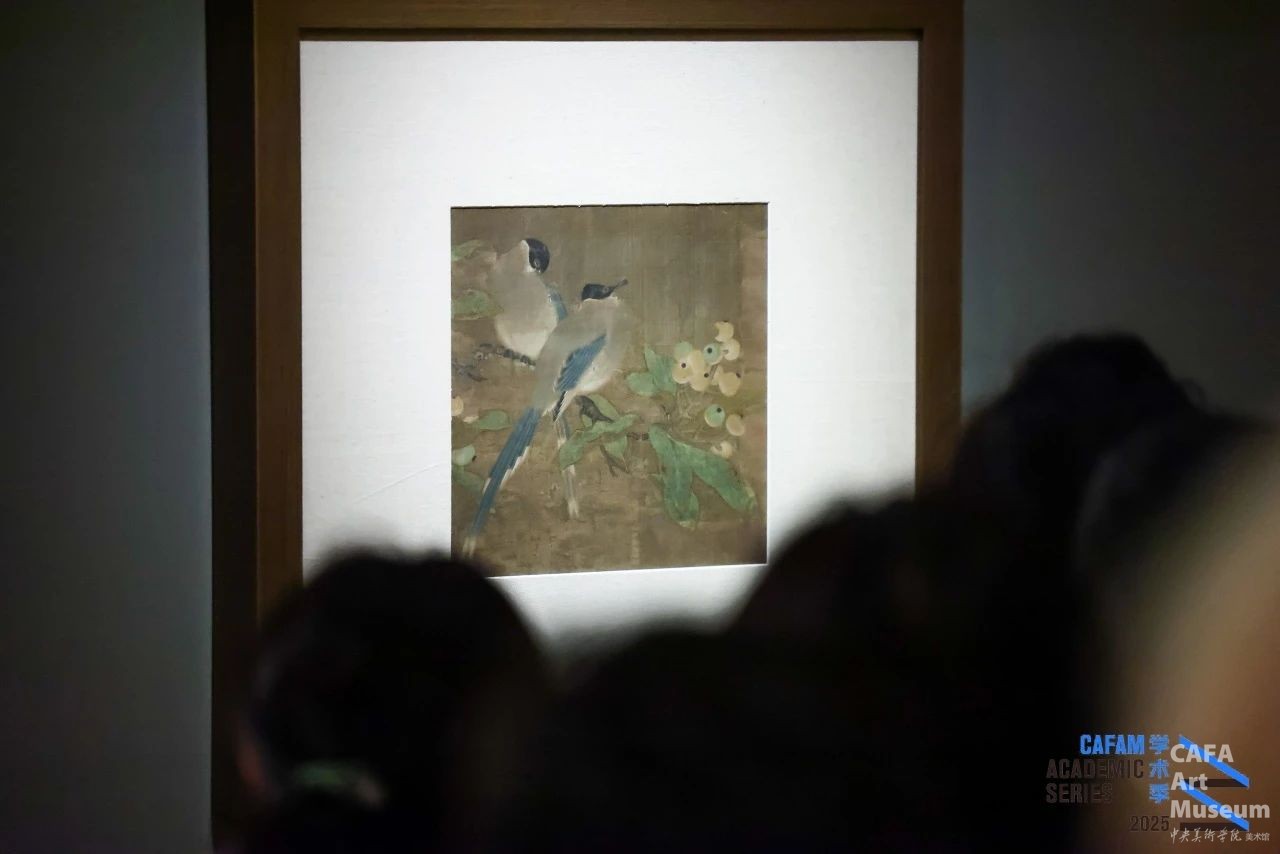

值得一提的是,开幕特别活动——宋画《山鹊枇杷图》真迹首展也得到了广大观众的关注。此幅作品以精湛的技艺和深邃的意境描绘了枇杷初熟、鸟雀栖止的情景。

开幕式结束后,2025CAFAM学术季重要组成部分:“文化引擎——2025中央美术学院国际美术馆高峰论坛”在中央美术学院美术馆开启。本次高峰论坛希望以“文化引擎”为主题,聚焦“多元策展与知识更新”“地区对话与全球协作”“科技赋能与创新策略”三大议题,研讨新时代美术馆的发展机遇和挑战。更多论坛精彩内容将在后续推送,请持续关注。

主旨发言:美术馆作为文化引擎

中国美术馆 潘义奎|中国美术馆国际展览的文化协作

意大利国立二十一世纪艺术博物馆 弗朗西斯科·斯托奇|MAXXI,一座动态的博物馆

广东美术馆 王绍强|继往开来:新时代美术馆建设与城市发展

中华艺术宫、上海大学上海美术学院美术馆 马琳|新时代美术馆的跨界融合与学术创新

首尔大学美术馆 沈相龙|Muein——我心中的凹透镜

中央美术学院美术馆 靳军|后数字时代,美术馆的虚实融合与共生发展

本场主持人 | 高高(中央美术学院美术馆)

议题一:多元策展与知识更新

清华大学艺术博物馆 杜鹏飞|以时而萌,生生不息:清华艺博多元策展理念与实践

新加坡国家美术馆 辛友仁|作为方法的比较:全球南部的非殖民化艺术史、批判性恢复与代表性问题

北京画院美术馆 吴洪亮|共情场域与二次传播——策展实践中的新思考

泰康美术馆 唐昕|成为一家“专业·友好”的美术馆

武汉美术馆 陈勇劲|源创力 向新力——武汉美术馆的更新密码

中间美术馆 卢迎华|慢速实验室——从中间美术馆的实践谈起

北京民生现代美术馆 李峰|策划打通古今——以“驼铃声响:丝绸之路艺术大展”为例谈展览策划与博物馆创新

本场主持人 | 王璜生(广州美术学院美术馆学研究中心)

议题二:地区对话与全球协作

里昂当代艺术博物馆 伊莎贝尔·贝尔托洛蒂|在MacLYON开展本地和国际跨文化合作

湖南美术馆 田绍登|区域引领与多重实践:湖南美术馆的创新发展路径

成都A4美术馆 孙莉|美术馆作为动态连接的实践者

日本国立新美术馆 神谷幸江|艺术探索是连接当地历史与世界的催化剂: 广岛和纽约的案例研究

广州美术学院美术馆 陈晓阳|策展研究的海洋转向:作为邻里的华南与东南亚当代艺术

成都市美术馆 肖飞舸|从展场到磁场:国际艺术项目对城市文化引力的构建

本场主持人 | 冀少峰(湖北美术馆)

议题三:科技赋能与创新策略

深圳关山月美术馆 陈俊宇|系统创新:美术馆专业建设的关山月研究模式探索

林茨电子艺术节 克里斯特尔·鲍尔|从旁观者到共创者——林茨电子艺术中心的参与性与媒介实践

浙江美术馆 应金飞|数字时代审美是第一生产力

江苏省美术馆 王法|数智技术赋能下的美术馆创新实践

深圳市当代艺术与城市规划馆 颜为昕|数据驱动下的美术馆公共性重构实践:以深圳市当代艺术与城市规划馆为例

陕西省美术博物馆 王潇|以创新重构传统,以科技赋能未来——陕西省美术博物馆实践策略

中国美术学院中国国际设计博物馆 张春艳|人工智能时代的美术馆策展和知识生产

本场主持人 | 海军(中央美术学院美术馆)

闭幕致辞 | 韩文超(中央美术学院美术馆)

文化引擎——中央美术学院国际美术馆高峰论坛

暨中央美院美术馆藏陈列开幕

总顾问:徐扬 林茂

总策划:靳军

项目总监:韩文超

项目统筹:高高 海军

项目主管:王静

设计总监:纪玉洁

执行团队:刘希言 易玥 王若冰 李捷 胡晓岚 蒋思妤 李垚辰 孙炜 何一沙 肖宝珍 杨柳 岳君瑶 王军 张倩 贺伊飞 丁怡 吴靖 杜隐珠 陈小华 郭旭 窦天伟 崔然然 王春玲 马亮 李伟 梅琦 宿世存 荆鹏 伊义 金简如 寇蕾 门婧 耿菁华 姚轶群 梁雯 常雨晴 郎粲

设计团队:闵志伊 刘宇晗 陈家怡 赵鑫鑫 朱重麟 刘欣杭

志愿者团队:丰凯梓奇 徐一琳 李书宇 许禧 杨烨晨 王年祎 陈天艺 侯昕彤 姜紫涵 朴彦精 任子伊 吴悠夏 陈欣然 谢涛 郭泽一 倪吴越 张乐山 曾小羽 徐字涵 林光翰 盛雨萱 张宸恺 杨蕙翎 何晟景 赵乙糖 房锦涵 曹雨晨 汪若溪 张晓杰 彭玺匀 郑芷希 杨清雁 何乐为 李泽 于雨鑫 李强

致谢:卢英英 张瀚予 陈籽涵

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠