“冉冉晨城:中央美术学院美术馆藏北京主题作品展”正在首都图书馆(华威桥馆)B座第二展厅展出。本次展览聚焦中国现当代美术史中北京城市形象的艺术叙事,通过系统性梳理中央美术学院美术馆典藏的北京题材艺术作品,深入探讨不同历史时期艺术创作与社会语境的互动关系。展览以“晨起”“蓬勃”“更新”“择中”四个板块为叙事线索,精选60件艺术作品,呈现了不同代际艺术家在都市景观描绘与人文精神诠释中的风格流变轨迹。本文带领大家走进展览,解读作品背后的艺术故事,诚邀观众亲临首都图书馆展厅,在书香画意中感受艺术魅力,共赴这场艺术与人文的对话。

艾中信,《紫禁城残雪》,1947年,38cm×70cm,木板油彩,中央美术学院美术馆藏

1947年冬,青年画家艾中信踏雪登高,在凛冽寒风中完成了此件写生油画作品《紫禁城残雪》。画布之上,皑皑残雪覆盖的紫禁城宛如沉睡的巨龙,沿中轴线次第展开的三大殿(太和、中和、保和)与后三宫(乾清、交泰、坤宁)构成规整宏大的建筑群。画家以横向延展的全景式构图,将这座昔日皇城从容纳入画框。前景虬曲的柏树枝干如墨色波涛,深郁的冷色调中跳跃着斑驳亮色,巧妙营造出树冠与中景的空间纵深感。远景朱墙金顶在澄碧苍穹下渐次浮现,与天际浅橙的云霞遥相呼应,恰似在冰封的历史记忆中透出春意萌动的生机。

艾中信是20世纪中国第二代油画家的杰出代表之一,尤其致力于推进写实主义油画创作。早年师从徐悲鸿,1940年留校后又受徐悲鸿之邀在北平艺专教学,解放后历任中央美术学院教授、油画系主任、副院长。

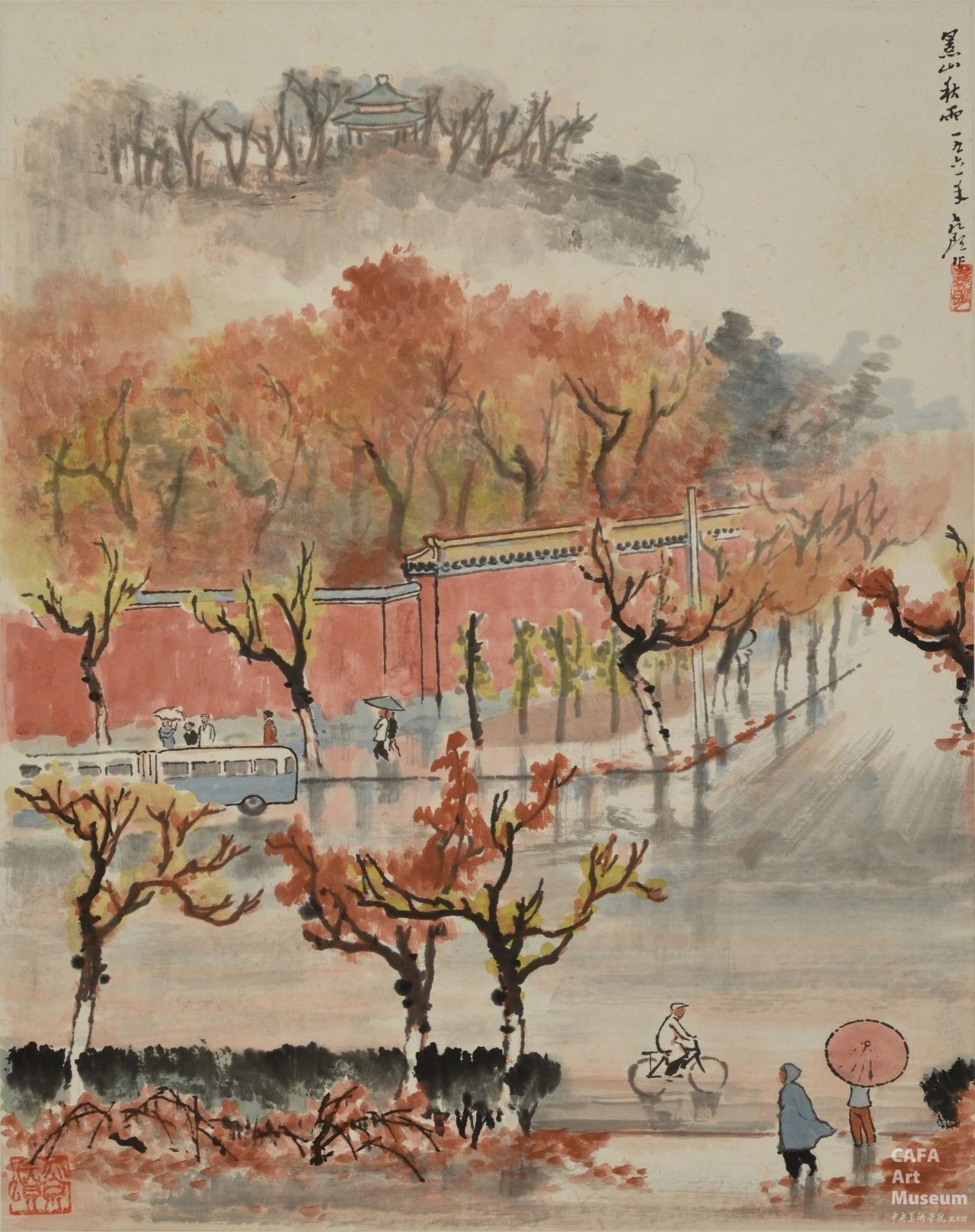

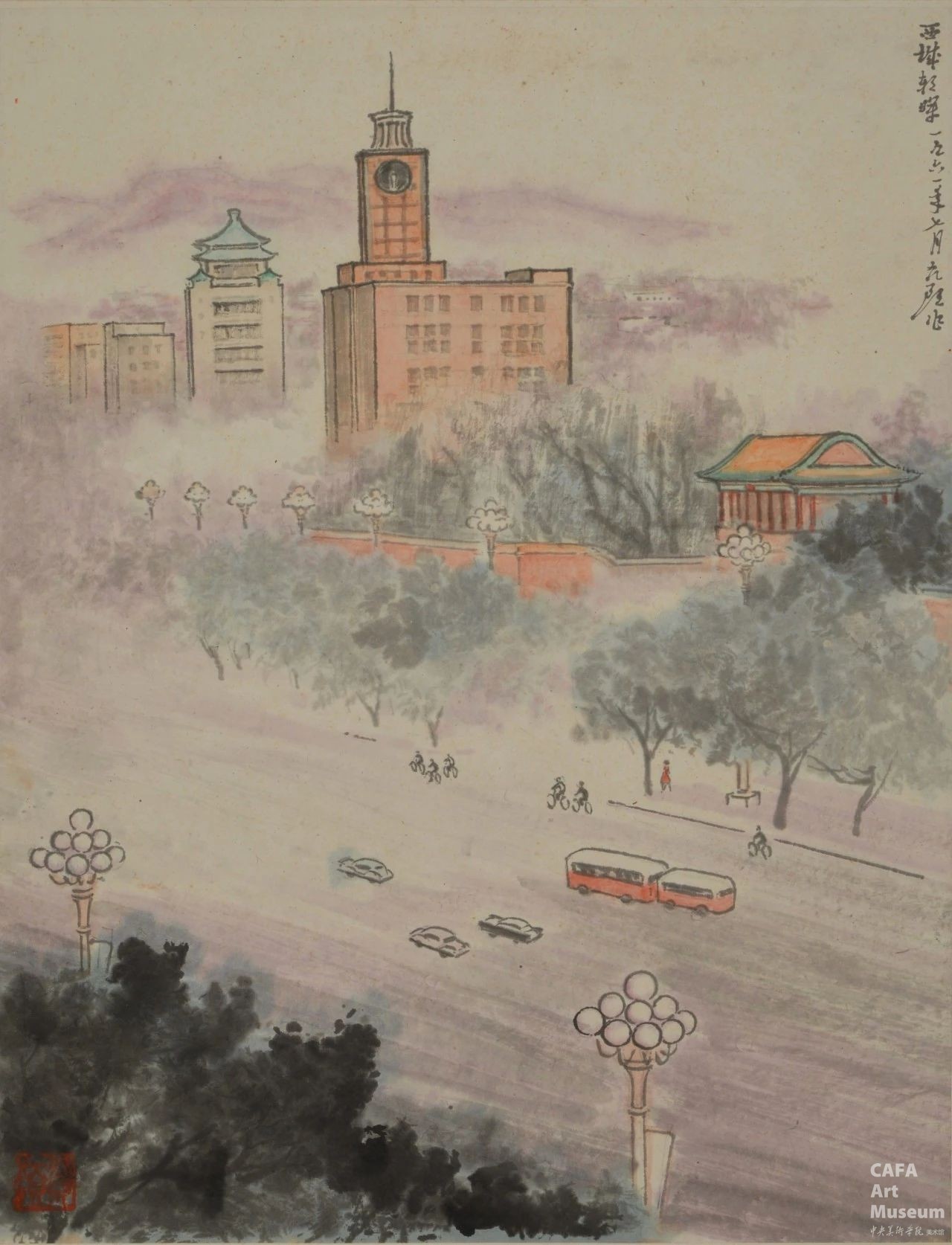

邵声朗,《北京风景之二:西城朝晖》《北京风景之八:景山秋雨》,1961年,65cm×34cm,纸本设色,中央美术学院美术馆藏

邵声朗在1961年创作的一套八件中国画作品《北京风景》,将传统“燕京八景”转化为具有新中国气息的城市景观。无论是对“风景”的选择,亦或是“风景”的形式与语言,艺术家意在以“新国画”构建起新中国山水画的美学范式。八景均是以俯瞰视角呈现北京城廓,西式焦点透视替代了传统山水“三远法”,并与水墨皴擦奇妙共生。画家巧妙运用屋脊的纵深排列、道路的线性延伸,营造出立体空间感,使观者仿佛置身高处俯瞰“风景”。与此同时,光感也成为这组作品着力表现的重点,特别是在《北京风景之二:西城朝晖》中可以清晰的识别出沐浴在橘红色的城市是处在清晨的特定时间段。八幅风景犹如打开的折叠城市,在收放之间凝固了古都向现代首都蜕变的决定性瞬间。

邵声朗于1956年夏考入中央美术学院中国画系,师承于叶浅予、蒋兆和、李可染、李苦禅等大师门下,1961年至湖北艺术学院(现湖北美术学院)美术系任教,被誉为誉为湖北画坛学院派的代表。历任湖北艺术学院美术系副主任、副教授,湖北美术学院教授、研究生导师、湖北书画院副院长等。

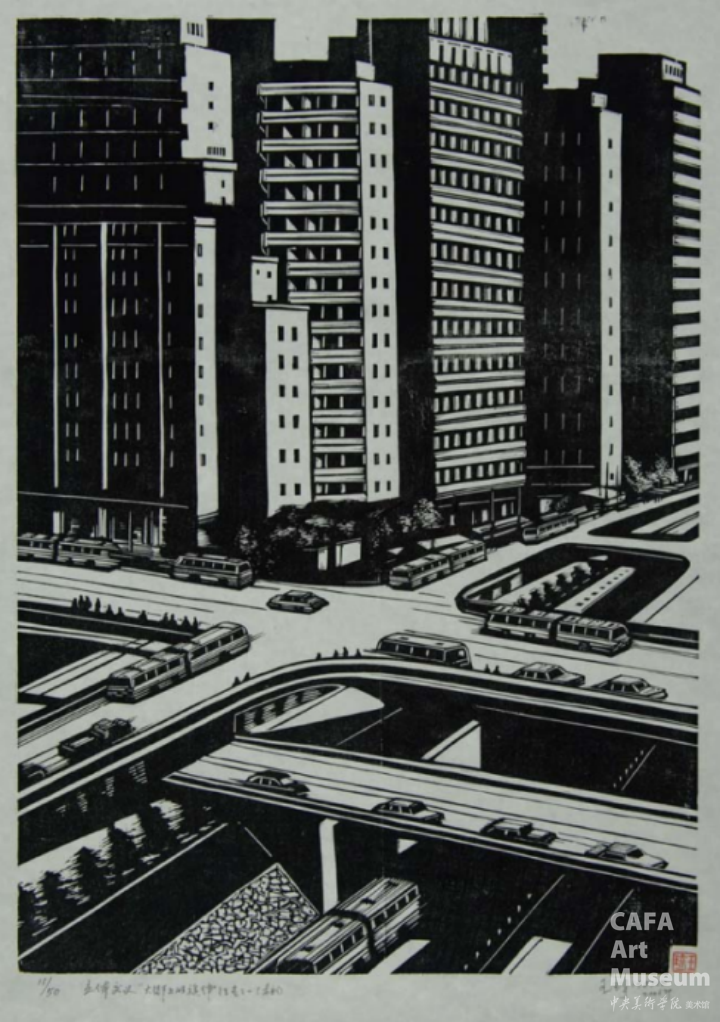

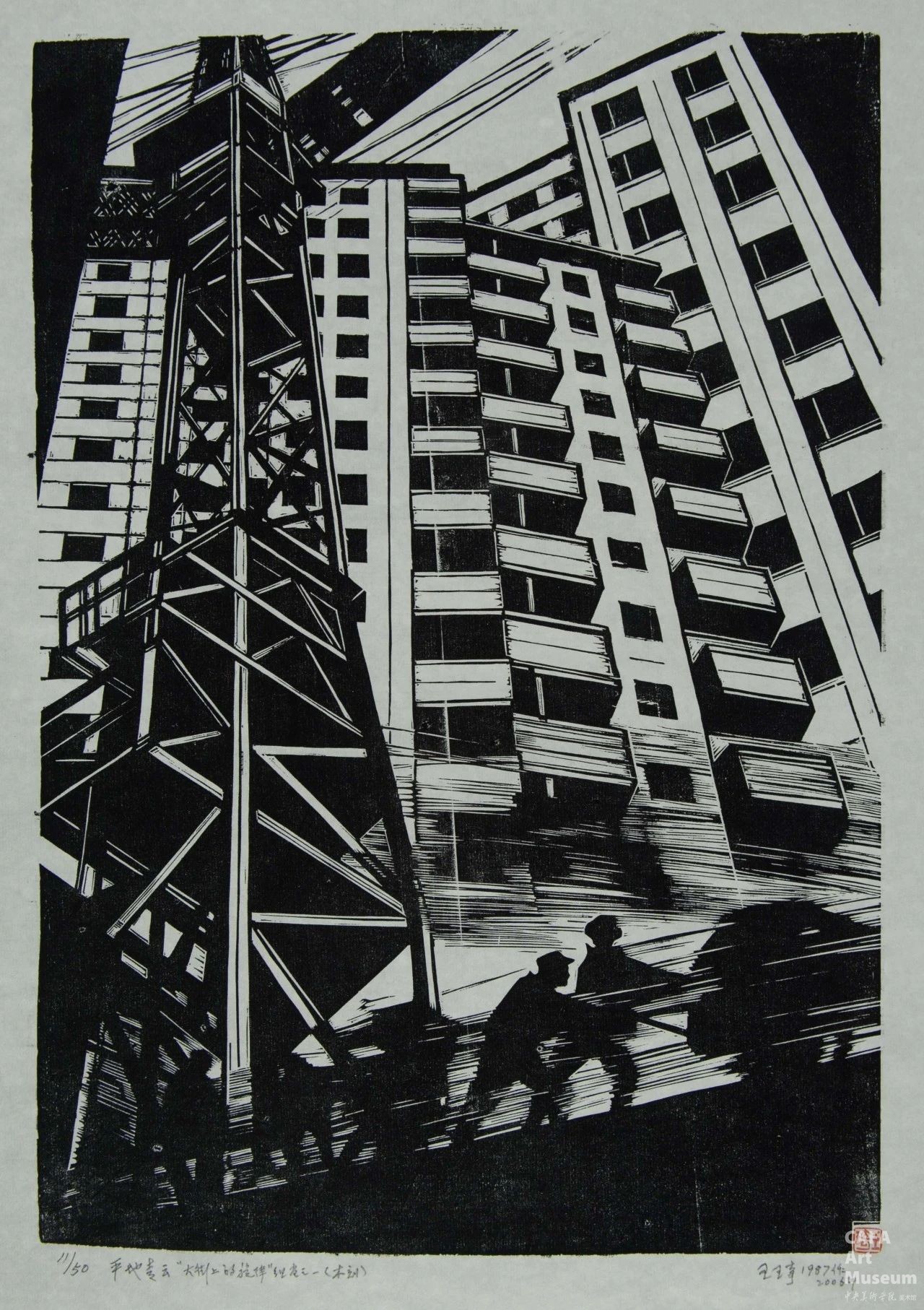

王琦,《大街上的旋律组画之立体交叉》《“大街上的旋律”组画之平地青云》,1987年,40.2cm×28cm,木版单色,中央美术学院美术馆藏

在改革开放的浪潮中,80年代的中国城市涌动着现代性觉醒的脉搏。王琦于此时创作的系列版画《大街上的旋律》,以黑白木刻的独特语言,强烈地表现了城市走向未来的现代气息与活力:纵横的直线构筑建筑纲领,崛起的高楼与交错的街道构成视觉五线谱,往来汽车、行人与门户犹如跃动的音符。其中,《立体交叉》以现代桥梁的曲直线条分割画面,画面下方嵌入了1981年北京地铁开创的中国首条城市轨道交通。当《立体交叉》登上大英博物馆馆刊首页时,世界不仅注视着中国版画的艺术突破,更见证了改革开放时代中国城市化进程的蓬勃生命力。王琦的刻刀犹如时间之梭,既保持了木刻艺术的筋骨之力,又暗合现代都市速度感的审美特质。

王琦是中央美术学院教授、著名版画艺术家、美术理论家,历任中国美术家协会副主席、分党组书记、顾问,曾任中国版画家协会主席,在美术创作、研究和组织工作上取得了卓越成就,影响深远 。

瞿广慈,《王府井》,1994年,40cm×35cm×118cm、50cm×65cm×116cm、50cm×43cm×106cm,玻璃钢着色,中央美术学院美术馆藏

瞿广慈创作于上世纪90年代的雕塑《王府井》,塑造了三位不同的对象,即手握小旗、维持秩序的老年妇女、大步奔走的青年女子和伫立等待的青年男子,共同构成了公交车站附近的市民百态缩影。作品以独特的现实主义视角凝固了朝气活跃的市井图景,将北京最具活力的商业街解构为充满哲学隐喻的视觉剧场,使市井百态升华为转型期社会的集体精神肖像,在个体叙事中折射出城市化进程中的文化张力,延续了央美雕塑学派对社会现实的敏锐观察。

瞿广慈是中国当代著名雕塑家,1997年毕业于中央美院雕塑系,获硕士学位。《王府井》是瞿广慈于1994年完成的本科毕业创作,并获得第八届全国美展大奖。

缪晓春,《立》,2007年,253cm×444cm,收藏级艺术微喷,中央美术学院美术馆藏

缪晓春自进入新世纪后便开始关注城市的加速更新,用相机记录北京新形象的建立过程。缪晓春于2007年完成的摄影作品《立》是此阶段的代表作之一,它以独特视角重构了北京奥运时代的城市生长史。艺术家持续追踪鸟巢、水立方等标志性建筑的施工进程,经长达数月的定点拍摄,并通过精密计算的光影衔接,将不同时间维度的建设影像拼合成单幅作品——脚手架林立的工地与渐显轮廓的奥运场馆共处同一画面,形成现实与超现实交织的视觉档案。有别于传统摄影的瞬间定格,《立》刻意模糊了时间的线性逻辑。画面中既有地基开挖的原始场景,也有钢结构焊接的火花飞溅,甚至捕捉到穹顶收尾时工人如蚁的细节。这种时空叠合手法打破了摄影的瞬时性,使建设过程本身成为叙事主体。

缪晓春现为中央美术学院设计学院教授,作品包括摄影、绘画和基于软件创作的三维电脑动画,算法绘画和雕塑,并在国际上广泛展出。

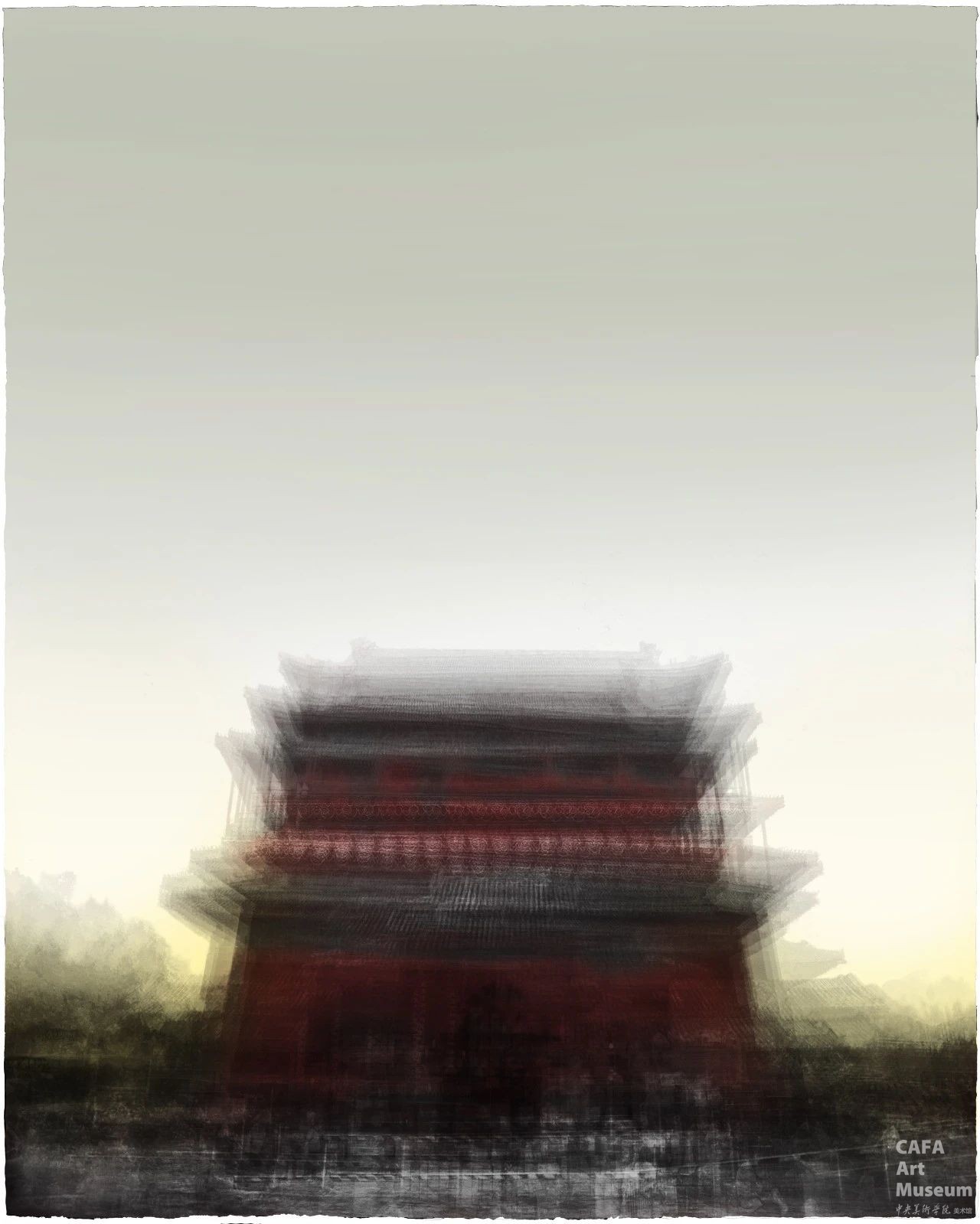

周吉荣,《景观——鼓楼》,2013年,60cm×75cm,丝网套色,中央美术学院美术馆藏

周吉荣的《景观》系列版画以独特的视觉考古学视角,解构了北京中轴线的时空密码。艺术家选取了中轴线上的12座典型建筑,包括永定门、祈年殿、箭楼、天安门、太和殿、乾清宫、鼓楼、钟楼、景山和鸟巢,从南向北推移的顺序进行表现,通过180度多角度拍摄获取上千张素材,经数字合成与25层以上丝网套印,使凝固的建筑在画面上产生时间性的虚像叠变。这种"层"的美学建构,既是技术革新更是观念突破。每增加一个印刷层,建筑的实体轮廓便向历史纵深退隐一分,最终呈现的虚像恰如城市记忆的显影。艺术家通过综合版画的复数性特质,将中轴线从地理坐标升华为文明演进的视觉年轮。

周吉荣现为中央美术学院二级教授,硕士生、博士生导师,国际版画研究院第一副院长,国际学院版画联盟秘书长,中国美术家协会会员。

| 关于北京文化艺术基金 |

北京文化艺术基金是由北京市文化和旅游局发起设立的公益性基金,重点围绕舞台艺术创作、文化传播交流和艺术人才培养三大领域开展资助。基金面向社会接受申报、资助过程受社会监督、资助成果由社会共享,最大限度调动社会参与文化建设积极性,搭建了一个开放平等、公开透明的艺术资助体系,充分发挥全国文化中心的示范引领作用。

| 展览信息 |

北京文化艺术基金2024年度资助项目

冉冉晨城:中央美术学院美术馆藏北京主题作品展

展览时间:4月18日-5月18日

展览地点:首都图书馆(华威桥馆)B座第二展厅

主办:中央美术学院

协办:中央美术学院美术馆 首都图书馆

支持:中央美术学院科研处

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠

编辑 / 丰凯梓奇

现场图 / 贺伊飞

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。

中央美术学院美术馆出版授权协议书

本人完全同意《中央美术学院美术馆》(以下简称“CAFAM”),愿意将本人参与中央美术学院美术馆公共教育部组织的公益性活动(包括美术馆会员活动)的涉及本人的图像、照片、文字、著作、活动成果(如参与工作坊创作的作品)提交中央美术学院用作发表、出版。中央美术学院可以以电子、网络及其它数字媒体形式公开出版,并同意编入《中国知识资源总库》《中央美术学院资料库》《中央美术学院美术馆资料库》等相关资料、文献、档案机构和平台,在中央美术学院中使用和在互联网上传播,同意按相关“章程”规定享受相关权益。

中央美术学院美术馆活动安全免责协议书

第一条

本次活动公平公正、自愿参加与退出、风险与责任自负的原则。但活动有风险,参加者应有必要的风险意识。

第二条

参加本次活动者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规,必须遵循道德和社会公德规范,并应该具备以人为本、团结友爱、互相帮助和助人为乐的良好品质。

第三条

参加本次活动人员应该是成年人(具有完全民事行为能力的人,18周岁以上)未成年人必须在成年人的陪同下参观。

第四条

参加活动者在此次活动期间的人身安全责任自负。鼓励参加者自行购买人身安全保险。活动中一旦出现事故,活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任,但有互相援助的义务。参加活动的成员应当积极主动的组织实施救援工作,但对事故本身不承担任何法律责任和经济责任。参加本次活动者的人身安全不负有民事及相关连带责任。

第五条

参加活动者在此次活动期间应主动遵守美术馆活动秩序、维护美术馆场地及展示、展览、馆藏艺术作品及衍生品的安全。活动中一旦因个人原因造成美术馆场地、空间、艺术品、衍生品等受到不同程度的损失、破坏。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担相应的责任与损失,应由参与活动者根据相应的法律条文、组织规定进行协商和赔偿。并追究相应的法律责任和经济责任。

第六条

参与活动者在参与活动时应当在美术馆工作人员及活动导师、教师指导下进行,并正确的使用活动中所涉及到的绘画工具、创作材料及配套设备、设施,若参与者因个人原因在使用相应绘画工具、创作材料及配套设备、设施造成个人受伤、伤害他人及造成相应工具、材料、设备或设施的故障或损坏。参与活动者应当承当相应的全部责任,并主动赔偿相应的经济损失。活动中任何非事故当事人及美术馆将不承担人身事故的任何责任。

中央美术学院美术馆肖像权许可使用协议

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国民法通则》以及 最高人民法院关于贯彻执行 《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)>的有关规定,为明确肖像许可方(甲方)和使用方(乙方)的权利义务关系,经双方友好协商,甲乙双方就带有甲方肖像的作品的使用达成如下一致协议:

一、 一般约定

(1)、甲方为本协议中的肖像权人,自愿将自己的肖像权许可乙方作符合本协议约定和法律规定的用途。

(2)、乙方中央美术学院美术馆是一所具有标志性、专业性、国际化的现代公共美术馆。中央美术学院美术馆与时代同行,努力塑造一个开放、自由、学术的空间氛围,竭诚与各单位、企业、机构、艺术家和观众进行良好互动。以学院的学术研究为基础,积极策划国际、国内多视角、多领域的展览、论坛及公共教育活动,为美院师生、中外艺术家以及社会公众提供一个交流、学习、展示的平台。作为一家公益性单位,其开展的公共教育活动以学术性和公益性为主。

(3)、乙方为甲方拍摄中央美术学院公共教育部所有公教活动。

二、拍摄内容、使用形式、使用地域范围

(1)、拍摄内容 乙方拍摄的带有甲方肖像的作品内容包括:①中央美术学院美术馆②中央美术学院校园内○3由中央美术学院公共教育部策划或执行的一切活动。

(2)、使用形式 用于中央美术学院图书出版、销售附带光盘及宣传资料。

(3)、使用地域范围

适用地域范围包括国内和国外。

使用肖像的媒介限于不损害甲方肖像权的任何媒介(如杂志、网络等)。

三、肖像权使用期限

永久使用。

四、许可使用费用

带有甲方肖像作品的拍摄费用由乙方承担。

乙方于拍摄完带有甲方肖像的作品无需支付甲方任何费用。

附则

(1)、本协议未尽事宜,经双方友好协商后可作为本协议的补充协议,并不得违反相关法律法规规定。

(2)、本协议自甲乙双方签字(盖章)、勾选之日起生效。

(3)、本协议包括纸质档和电子档,纸质档—式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

活动参与者意味着接受并承担本协议的全部义务,未同意者意味着放弃参加此次活动的权利。凡参加这次活动前,必须事先与自己的家属沟通,取得家属同意,同时知晓并同意本免责声明。参加者签名/勾选后,视作其家属也已知晓并同意。

我已认真阅读上述条款,并且同意。