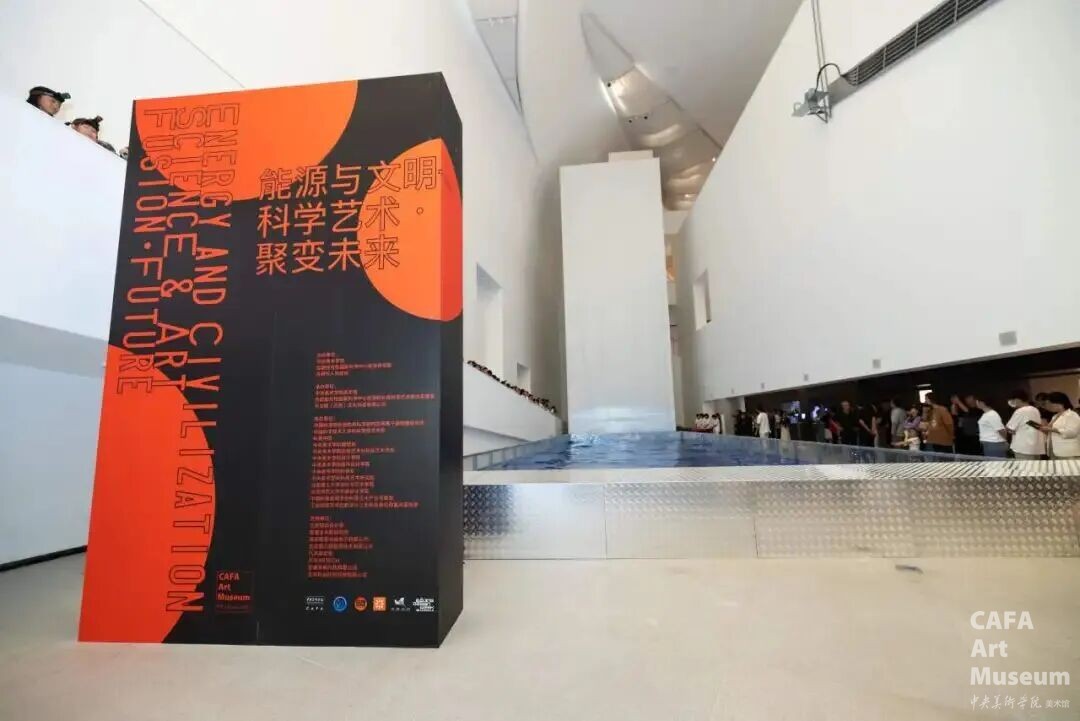

2025年10月13日,为期近一个月的“能源与文明——科学艺术·聚变未来”大型科普展览在中央美术学院美术馆圆满落下帷幕。展览是国内首个以“可控核聚变”为主题的美术馆级科学艺术展览。由中央美术学院、合肥综合性国家科学中心能源研究院与合肥市人民政府联合主办。大太阳(合肥)文化科技有限公司、合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室共同承办。自9月14日开幕以来,吸引了来自科学、艺术与教育领域的广泛关注,成为2025年全国科普月、北京国际设计周及中国(合肥)国际科学艺术周系列活动中一道璀璨的风景。

展览以“能源迭代与文明演进”为脉络,聚焦可控核聚变这一前沿科技,通过历史文献、科学装置与当代艺术创作的深度融合,构建起一座连接理性科学与感性美学的桥梁。观众在沉浸式体验中,既能在文献墙前回顾能源推动人类文明的恢弘历程,也能通过互动装置直观感受核聚变能量的无限潜力。多件大型科学艺术装置,将抽象的等离子体、磁场约束等概念转化为可感知的光影与动态形式,实现了科学与艺术的双向激发。

装置作品《闪电》

特斯拉线圈、钢

大太阳(合肥)文化科技有限公司提供

展览现场呈现了多个大科学装置作品《闪电》《人造太阳》《造浪》等,有效打破科学与艺术之间的学科壁垒,将抽象的核聚变原理转化为可直观感知的感官体验,进而引导观众深入思考人类与能源的内在关联。

“可控核聚变”科学装置

提供单位:合肥综合性国家科学中心能源研究院中子技术

应用研究中心, 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所、中性束注入研究室 (十三室)

“托卡马克”科学装置

中国科学技术大学核科学技术学院提供

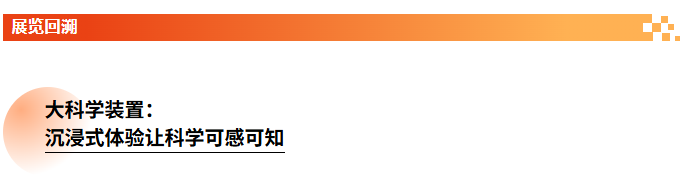

展览还特别展示了多件核聚变科学文物,展现了物理世界的精密与奥秘。包括我国托卡马克装置KT-5,东方超环EAST全超导托卡马克装置等,这些实物和模型记录了中国核聚变研究的关键历史节点。自1960年代起,中国便启动了磁约束聚变研究,托卡马克成为了主要研究路径。

影像作品《遥远太阳之歌》

AGI影像19分08秒,50帧每秒,4k高清视频(3840x2160),

宽高比16:9,彩色,立体声,Led屏幕装置

天与ARTECH x 能源院科学艺术联合实验室提供

现场还呈现了一件由人工智能生成影像作品《遥远太阳之歌》,影片演绎关于太阳文化符号的历史记录,与可控核聚变“人造太阳”的技术愿景,呈现出跨越时空的不同“造日”实践。能源乌托邦的愿景与技术反思,都存在于这部由算法塑造的影像之中,当无限能源成为现实,人类世界回归到以人为中心的理想状态,我们将会用可控核聚变书写一本怎样全新的太阳编年史?

文献墙《能源与文明》

展览中的文献墙依据能源使用类型的演变划分为青铜时代、铁器时代、工业时代及核能时代等不同历史阶段,并通过这一脉络展示了人类对能源利用方式的演进。其中隐含一条贯穿始终的核心线索,即对温度控制能力的不断增强:从石器时代仅能利用火的普通温度,到核能时代电子温度1.6亿度的实现,体现出人类随时代发展对能源掌控力的显著提升。

![]()

展览期间,主办方举办了一系列高品质的联动活动成功引爆了关于“能源未来”与“可控核聚变”的公众话题。这不仅是一场视觉与思维的盛宴,更是一次面向未来的能源启蒙之旅。

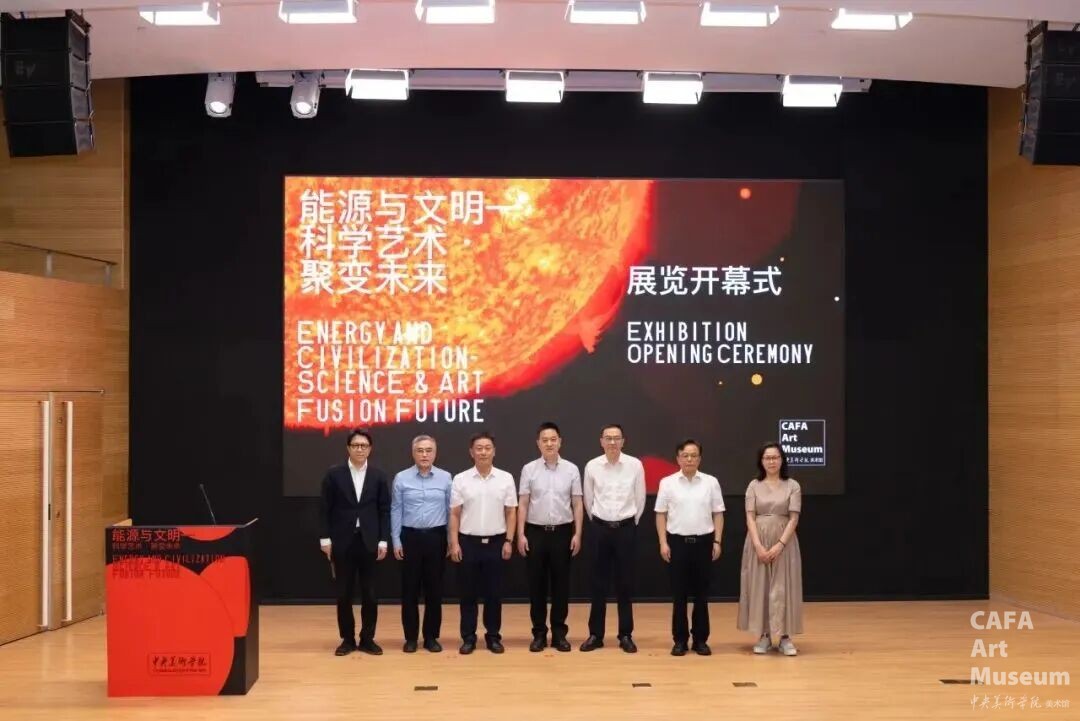

开幕式现场照片

9月14日上午,“能源与文明——科学艺术·聚变未来”大型科普展览在中央美术学院美术馆隆重启幕。开幕式现场群贤毕至,主办与承办方领导、科学界与艺术界的专家学者及各界特邀嘉宾齐聚一堂,共同见证了这一跨界盛事的开启。现场,孩子们以充满未来感的表演点亮舞台,他们纯净的视角与象征人类终极能源的核聚变主题交相辉映,为这场跨界盛典注入了蓬勃的活力与希望。

开幕式表演现场照片

开幕式下午,在美术馆报告厅内举行同名主题论坛。论坛活动以人类文明与能源技术的演进关系为脉络,聚焦“可控核聚变”这一关乎未来的终极能源,邀请了来自能源、艺术、科普、科幻等多个领域的专家学者,围绕“能源与文明”这一核心议题,展开三场圆桌对话,分别是圆桌一:能源·电力·科幻——未来文明叙事主导权;圆桌二:科学·公教·传播——中国科普教育新浪潮;圆桌三:科学·艺术·共振——当人类拥有制造恒星的能力。

9月18日上午,“能源与文明——科学艺术·聚变未来”展览系列讲座隆重邀请中国工程院院士、能源研究院首席科学家、等离子体物理研究所研究员李建刚院士作科普讲座,以《托起明天的太阳——磁约束聚变发展现状及未来展望》为题做主题科普分享。中央美术学院党委书记徐扬、中央美术学院院长林茂出席展览活动。

李建刚院士从人类能源利用的历史演进切入,系统阐述了发展聚变能源的重要意义与技术路径。他结合自身科研经历,生动介绍了我国自主设计建造全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)的发展历程,详细解读了中国核聚变能源研究“三步走”发展战略,并对聚变能源在发电以外的多领域应用前景进行了专业展望。本次活动不仅为科研工作者、艺术从业者、高校师生及社会公众搭建了高质量的跨学科交流平台,更通过科学艺术的全新视角,有效提升了公众对能源科技与文明发展的认知水平,获得了与会者的一致好评。

李建刚院士科普讲座活动现场

2025年9月20日,“能源与文明——科学艺术·聚变未来”系列沙龙在中央美术学院举行。本期活动以“科学共同体如何塑造未来叙事?”为主题,由策展人沈聪主持。

活动邀请到北京大学哲学博士、曾任清华大学科学史系副教授胡翌霖、北京外国语大学国际组织学院讲师包堉含以及产业代表极因造物联合创始人兼CEO高任骋展开对话,共同探讨科学共同体如何通过与政策、资本、艺术等领域的互动,构建社会对技术未来的集体想象,推动公众参与未来构想。

系列沙龙“科学共同体如何塑造未来叙事?”论坛活动现场

10月7日下午,一场别开生面的“科学家VS艺术家沙龙会”将在馆内举行,来自可控核聚变、人工智能领域的顶尖科学家将与策展人、艺术家展开跨界对话,为公众呈现一场关于未来能源的头脑风暴。

本次沙龙以“科学家与艺术家的头脑大风暴”为主题,旨在打破学科壁垒,搭建深度交流的公共平台。活动特邀全国巡回科普演讲推荐人董珊博士、聚变产业中心主任/首席科学家孔德峰博士、能源研究院助理研究员王力实博士,与展览策展人、中央美术学院老师与首席策展人中央美术学院雕塑系老师张兆宏,策展人、学者苏磊一同探讨。在主持人、策展人耿菁华的引导下,双方将围绕能源、核聚变、AI与艺术介入等前沿议题,从理性逻辑与感性创造的双重维度,探讨科技如何塑造文明,艺术又如何为科学注入人文想象。

系列沙龙“科学家与艺术家的头脑大风暴”论坛活动现场

10月7日下午,中央美术学院老院长靳尚谊先生莅临现场观展。科学与艺术的深度融合得到了老院长的充分肯定与高度赞赏。参观结束后,靳尚谊先生意犹未尽,与策展团队进行了头脑风暴及座谈交流,鼓励大家继续开拓科学艺术的探索和实践。

10月8日下午,系列沙龙活动《后碳未来:冰与火的文明记忆》在美术馆报告厅成功举办。活动聚焦能源转型中文明层次与节奏的变化,呼应展览中可控核聚变所呈现的未来文明想象。本活动也是《后碳:光与热的政治经济学》系列放映及论坛的收官之作。“后碳”系列曾在北京、上海、广州等多地呈现,回应太阳能与南方热浪对地景、技术及视觉文化的影响。

本次由策展人陈娱、蔡艺璇主持与策划,论坛邀请了瑞士艺术家Christoph Oeschger,并放映他的影片《在冰中,一切都会留下痕迹》,同时邀请科学文化作家郑军,以及人民大学哲学教授刘永谋,从艺术、科幻与哲学三个维度,共同探讨能源转型后的未来社会与文明形态。

系列沙龙“后碳未来:冰与火的文明记忆”论坛活动现场

展览系列沙龙活动的“能源与文明——科学、艺术与人工智能的未来探索”学术论坛于10月10日在北京理工大学良乡校区举行。论坛由设计与艺术学院副院长张帆主持,论坛汇聚能源科学、人工智能、量子科技、数字艺术等多领域专家,包括合肥能源研究院渠承明副研究员、山东大学刘健教授、北理工物理学院张博副教授、北理工光电学院翁冬冬教授、北理工姜可教授等学者,以及展览总策划吴征、策展人沈星逸等策展团队代表。

与会嘉宾从核聚变研究进展、AI赋能科学探索,到超写实数字人技术、虚拟仿真在文化遗产中的创新应用,共同探讨了能源变革与文明演进的多重可能性。此次论坛作为“能源与文明”科学艺术展览的延伸活动,旨在推动学科融合,激发公众对未来能源形态的想象与思考。

系列沙龙“能源与文明——科学、艺术与人工智能的未来探索”

论坛活动现场

10月13日下午,中国著名雕塑家、中央美术学院雕塑系前系主任隋建国先生莅临观展。在科学与艺术的大装置展项前,隋建国先生仔细聆听策展团队成员的详细介绍,并提出能源与文明的相关拓展性话题进行深度交流。

著名雕塑艺术家隋建国先生莅临观展

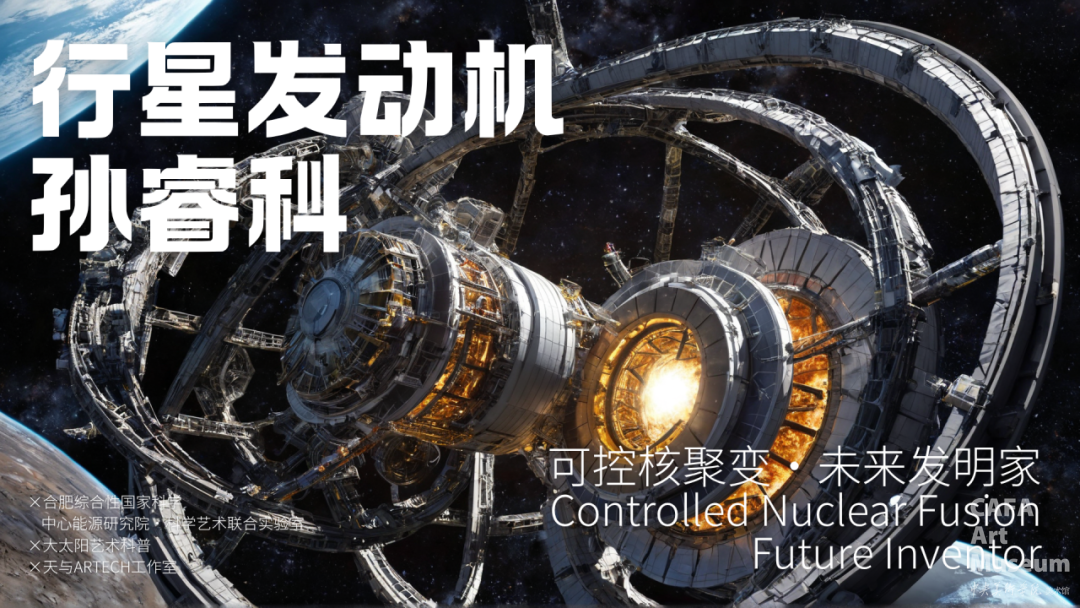

10月13日晚,由中央美术学院校团委、中央美术学院美术馆与合肥综合性国家科学中心能源研究院联合主办,大太阳(合肥)文化科技有限公司及合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室联合承办的“聚变电音——能源艺术电子音乐会”在中央美术学院美术馆正门震撼演出。本次活动不仅是电子音乐与能源科技的一次跨界实验,更是科学艺术联合领域的创新实践。据悉,此次电子音乐会吸引了近千名观众现场参与,线上直播覆盖数万人,获得业内与公众的广泛好评。它成功打破了艺术展示与科技体验的界限,让观众在电光火石中感受到能量转换的美学价值,也为未来艺术与科技的深度融合提供了全新尝试。

“聚变电音——能源艺术电子音乐会”活动现场

![]()

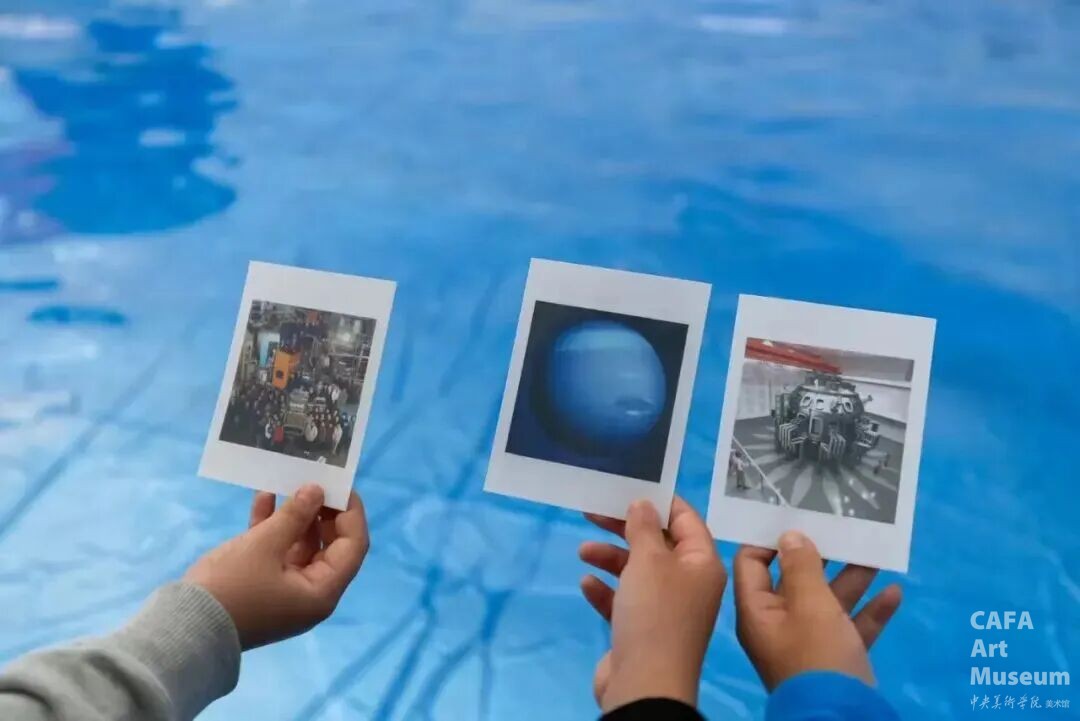

展期内,展览的公教团队聚焦“可控核聚变”核心主题,以“100个科学幻想”为创意载体,推出系列趣味工作坊,吸引北京数千名中小学生踊跃参与,打造了沉浸式科普新场景。

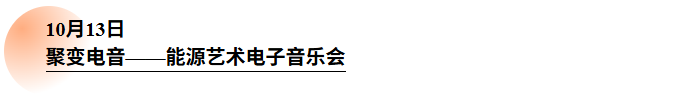

工作坊摒弃传统理论灌输模式,围绕100个脑洞大开的科学幻想展开——从“核动力直升机”到“行星发动机”,通过故事引导、创意绘画、简易模型搭建等多元形式,将抽象的可控核聚变原理转化为小朋友易懂的趣味知识。孩子们在幻想与实践中,初步理解可控核聚变的核心逻辑与能源价值,既感受科学的神奇,又释放创新想象力。

此次活动意义深远。它打破了学科壁垒,将严谨的科学知识置于充满美感的美术馆空间中,以一种跨学科、沉浸式的方式,为青少年们呈现了一部生动立体的“能源文明发展史”。同学们不仅通过展览了解了能源如何驱动人类文明进程,更通过亲手实践和与专家对话,深刻认识到能源问题的紧迫性与可持续未来的重要性。

”系列系列公教“活动现场

为了让观众更好地理解核聚变,展览还特别设计了多个互动环节。例如,观众可以通过聚变水滴·解码文明(海水卡)参与式科普:每位参与者都是文明能量的传递者,观众们通过提取海水→激活文献内容→拼合能源文明密码墙的过程,亲身体验“从一滴海水到无限能源”的科技奇迹。

聚变水滴·解码文明(海水卡)

![]()

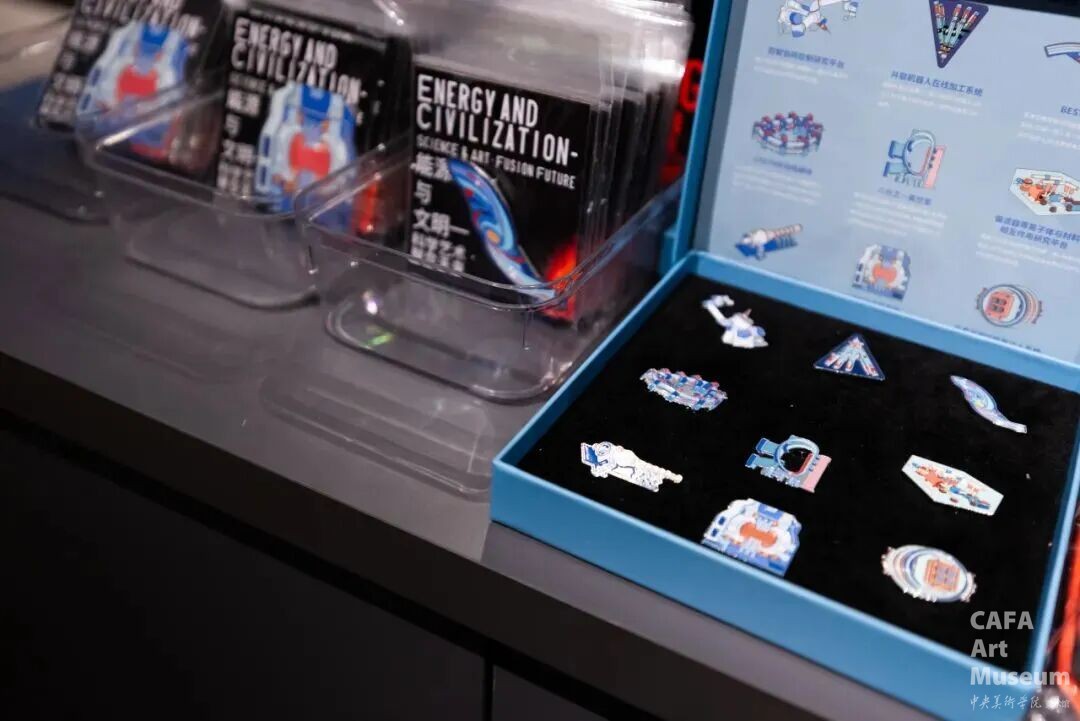

精心打造的文创系列,选取展览中最具代表性的科学符号:精致的冰箱贴复刻了托卡马克装置、真空室等核心模型,让“人造太阳”的梦想点缀于日常生活;一套九款的系列徽章,带您细数托卡马克的精密构造;独特的杜邦纸袋,将澎湃的主视觉化为流动的风景;而互动水敏卡,则巧妙结合文献墙打卡,在从无到有的变幻间感受“显现”能源的奥秘。

能源与文明主题文创产品

![]()

历时近一月,“能源与文明——科学艺术·聚变未来”大型科普展览已于10月13日圆满落幕。据统计,本次展览累计接待观众达39566人次,热度持续攀升,相关话题词条创下超500万次阅读与讨论,在社会公众与科学艺术学界均引发热烈反响。

展览团队诚挚感谢每一位前来参观的观众,是你们的热情参与让科学与艺术的碰撞愈发耀眼。展览有期,但探索无限。愿这次关于能源与文明的启蒙之旅,能持续激发您对未来的想象与思考。

展览虽已落幕,但未来正由我们共同书写。

![]()

能源与文明——科学艺术·聚变未来

展览地点:中央美术学院美术馆 一层展厅

展览时间:2025年9月14日-10月13日

展览工作团队:

学术顾问:林茂 李建刚

特邀指导:邱志杰 胡浩民

总 协 调:潘承辉

行政协调:吴娅娟 王姝

总 策 划:吴征 孔德峰

展览总监:靳军 韩文超

展览统筹:高高 海军

策展团队:张兆宏 沈星逸 苏磊 沈聪 陈娱 渠承明 何秋言

执行策展:蔡苗苗 刘祥琦 周游 胡一葳 吴颖淇 朱子修 吴振东 胡曼露

展览协调:王静 刘希言

视觉设计:巩毅 王耕雨

影像设计:刘建 何晨暄

装置设计:李鹏 丁浩斌 许光鑫 孟祥忠 陈章 卫子安

王超群 许红运 向念文 吕增威 李春华 陈志伟 王书来 刘仲宝 薛峰

宣传设计:丁冠盟 张路明

表演设计:侯百慧 李雪滢 孔祥禹 杨舒婷 叶香

文献整理:王家鹄 贾贤晶 马嘉仪 马楚鑫 赵钰涵

设计统筹:纪玉洁

展览管理:宿世存 荆鹏 吕智发

媒体宣传:何一沙 吴靖 贺伊飞 杜隐珠 丁怡

公共教育:肖宝珍 耿菁华 王军 姚轶群 梁雯 西华伟

发展推广:孙炜 伊义 金简如 寇蕾 刘星伶

财经事务:杨柳 门婧

行政支持:蒋思妤 岳君瑶 张倩 郭旭 陈小华

主办单位:

中央美术学院

合肥综合性国家科学中心能源研究院

合肥市人民政府

承办单位:

中央美术学院美术馆

合肥综合性国家科学中心能源研究院科学艺术联合实验室

大太阳(合肥)文化科技有限公司

协办单位:

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所

中国科学技术大学核科学技术学院

科普中国

中央美术学院雕塑系

中央美术学院实验艺术与科技艺术学院

中央美术学院设计学院

中央美术学院城市设计学院

中央美术学院科研处

中央美术学院科技艺术研究院

北京理工大学设计与艺术学院

北京师范大学未来设计学院

中国科技新闻学会科普文化产业专委会

工业制造艺术创新设计工业和信息化部重点实验室

支持单位:

北京国际设计周

爱普生光影研究院

深圳视爵光旭电子有限公司

北京原力辰超导技术有限公司

几沐实验室

天与ARTECH

安徽本轮科技有限公司

北京和谷共创科技有限公司

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠