2025年10月30日下午,在中央美术学院美术馆举办了“流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展”系列学术活动“馆藏大家谈”的第三期:由中央美术学院人文学院副院长邵亦杨教授带来《记忆的片段:马克·吕布的中国视觉》(The Visions of China)。讲座由中央美术学院美术馆副馆长高高主持,同时出席的有中央美术学院美术馆策划研究部主任刘希言。“流动的艺域”展览联合策展人胡晓岚博士策划并参与了此次活动。此次讲座活动得到了中央美术学院研究生院的大力支持,也是中央美术学院研究生院“艺术与文化”系列讲座的一部分。

中央美术学院美术馆副馆长高高主持了此次活动

在这次讲座中,邵亦杨教授以马克·吕布(Marc Riboud,1923-2016)在中国拍摄的代表作为核心,探讨他如何在作品中构建自己眼中的中国视觉,并运用罗兰·巴特(Roland Barthes)的理论分析了其摄影作品中的“刺点”(punctum)。

中央美术学院人文学院副院长邵亦杨教授在讲座现场

法国著名摄影师马克·吕布的作品以人文关怀、敏锐的观察力和富有诗意的镜头语言著称,其摄影风格兼具纪实与抒情,善于捕捉日常瞬间中的情感与张力。马克·吕布于1953年加入玛格南图片社,他不仅是20世纪50年代首位获准进入中国拍摄的西方摄影师,还由此为20世纪中叶的中国留下了一组极具美学价值与历史意义的照片。

讲座伊始,邵亦杨教授先是为听众简要介绍了摄影师马克·吕布,表明其在来到中国之前就享有国际声誉,作品不仅具有极高的艺术性,更以呈现充满政治色彩的时刻而闻名,比如越南战争和20世纪60年代美国的抗议活动等。

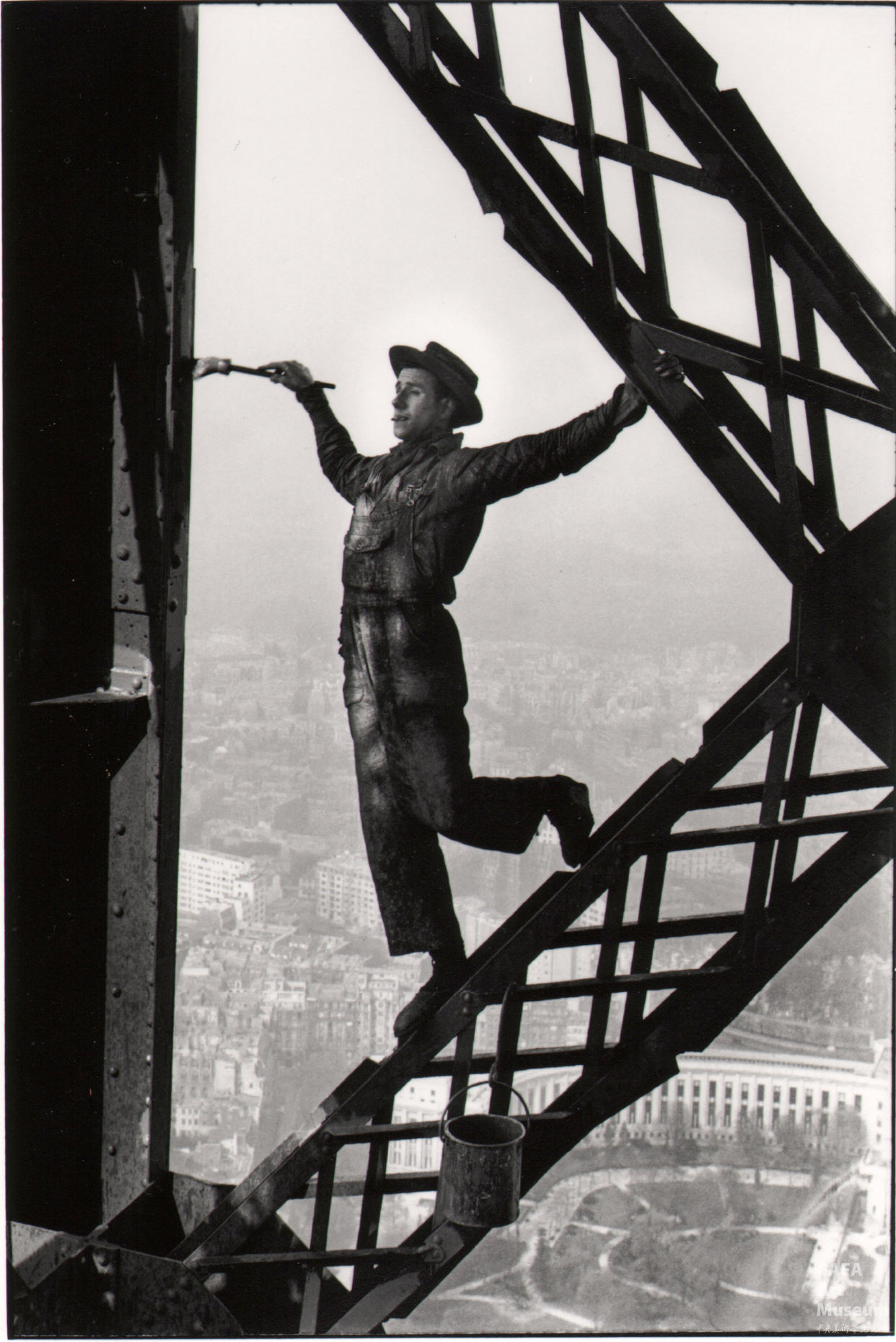

图1,埃菲尔铁塔上的油漆工,法国,巴黎,马克·吕布,1953年,60×50cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

图2,战神广场:红色铁塔,罗伯特·德劳内,1911年,160.7×128.6cm,布面油画,芝加哥艺术博物馆藏

接着,邵亦杨教授从《埃菲尔铁塔上的油漆工》(Zazou Painting the Tower,1953,图1)这件摄影名作出发,阐释这件作品捕捉了一名油漆工在埃菲尔铁塔上进行高空作业的瞬间——他姿态轻盈、动作舒展,仿佛并非在工作,而是在歌唱或舞蹈。在这一被马克·吕布所定格的自然瞬间,油漆工呈现出近乎女性化的柔美舞姿。在埃菲尔铁塔这一现代地标建筑的映衬下,他展现了个人如何在高度规范化的工业结构中表达自身。这件摄影作品非常受欢迎,不仅被刊登在《生活》(Life)杂志上,还成为轩尼诗干邑(Hennessy cognac)的广告。

邵亦杨教授结合巴特的摄影理论指出,摄影不仅是对现实的记录,更是一种艺术性的表达,或者说一种既定语言结构之外的自我言说。摄影作品中的埃菲尔铁塔作为一种“零度”(zero)建筑,以其裸露的铁架结构和穿透历史的视觉力量重塑了巴黎的天际线,也重构了人与城市之间的关系。与此同时,油漆工正是在埃菲尔铁塔这一既定框架之内实现了身体与情感的双重释放,就像巴特所说,“从埃菲尔铁塔上看到的全景,是一个既具有智识又令人狂喜的行动:它解放了身体”。而马克·吕布作品中油漆工的姿态所呈现的正是一个获得身心解放的人在不经意的瞬间所获得的自由喜悦的感受。邵亦杨教授在此还比较了法国抽象艺术家罗伯特·德劳内(Robert Delaunay)的《战神广场:红色铁塔》(Champs de Mars: The Red Tower,1911,图2),并表明这幅绘画与马克·吕布的摄影作品都象征着现代力量的崛起。

图3,枪炮与鲜花,美国,华盛顿特区,马克·吕布,1967年,50×60cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

另外,邵亦杨教授还关注到了《枪炮与鲜花》(Young Girl Holding a Flower,1967,图3)这件摄影作品,马克·吕布捕捉到了一位反越战游行中的一个重要的历史瞬间。照片中,一位手持鲜花的女孩挡住了一排手持刺刀的士兵。在这一刻,权力关系似乎发生了颠倒——女孩并不惧怕刺刀,而手持刺刀的士兵却似乎在女孩坚定的信念前感到了恐惧。这个女孩名叫简·罗丝(Jan Rose),尽管只有16岁,她却相信自己可以改变世界。在这件作品中,鲜花与刺刀形成了强烈的对比,情感张力达到极致。

图4,广州1956,马克·吕布,1956年,60×50cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

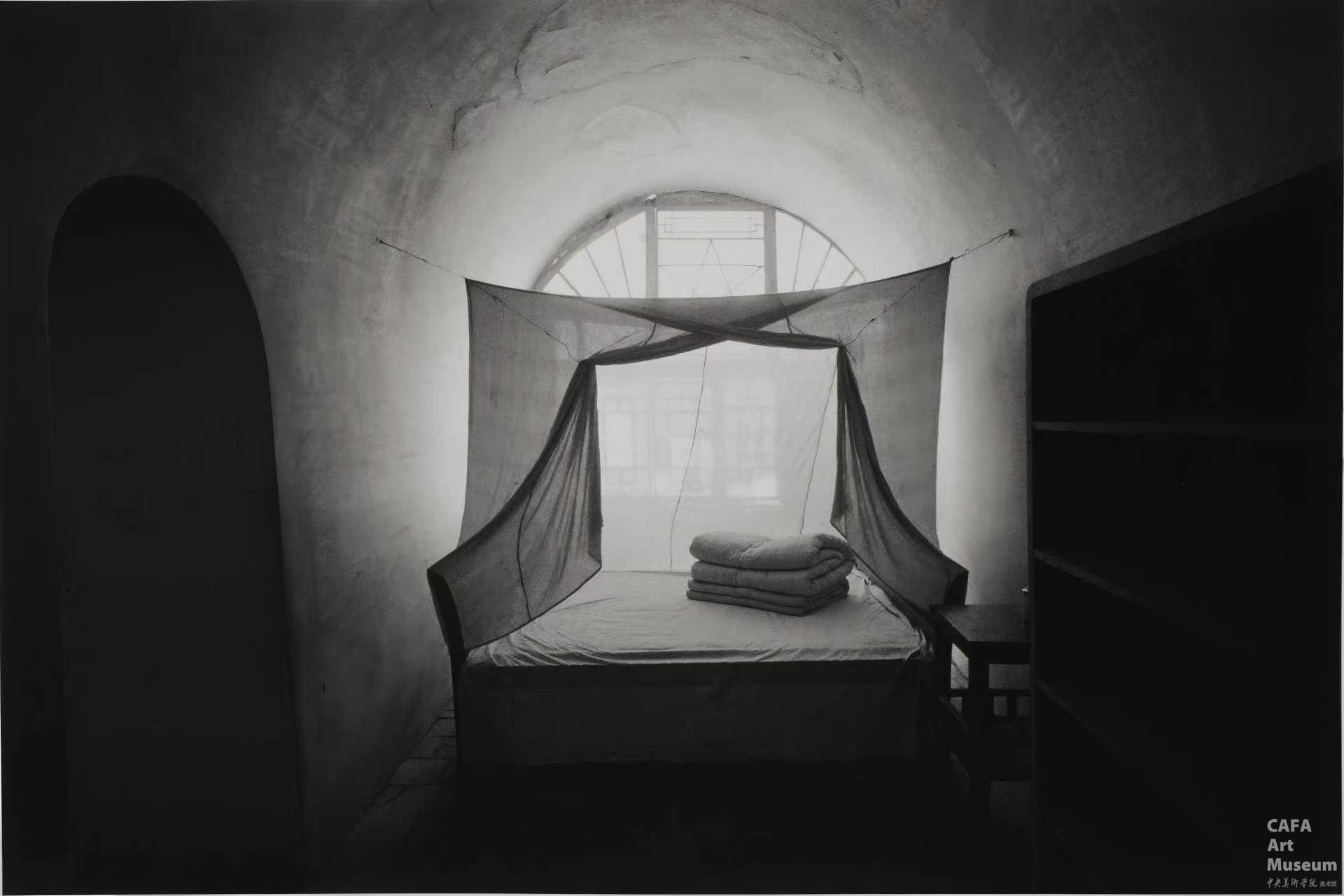

图5,延安1965,马克·吕布,1965年,40×50cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

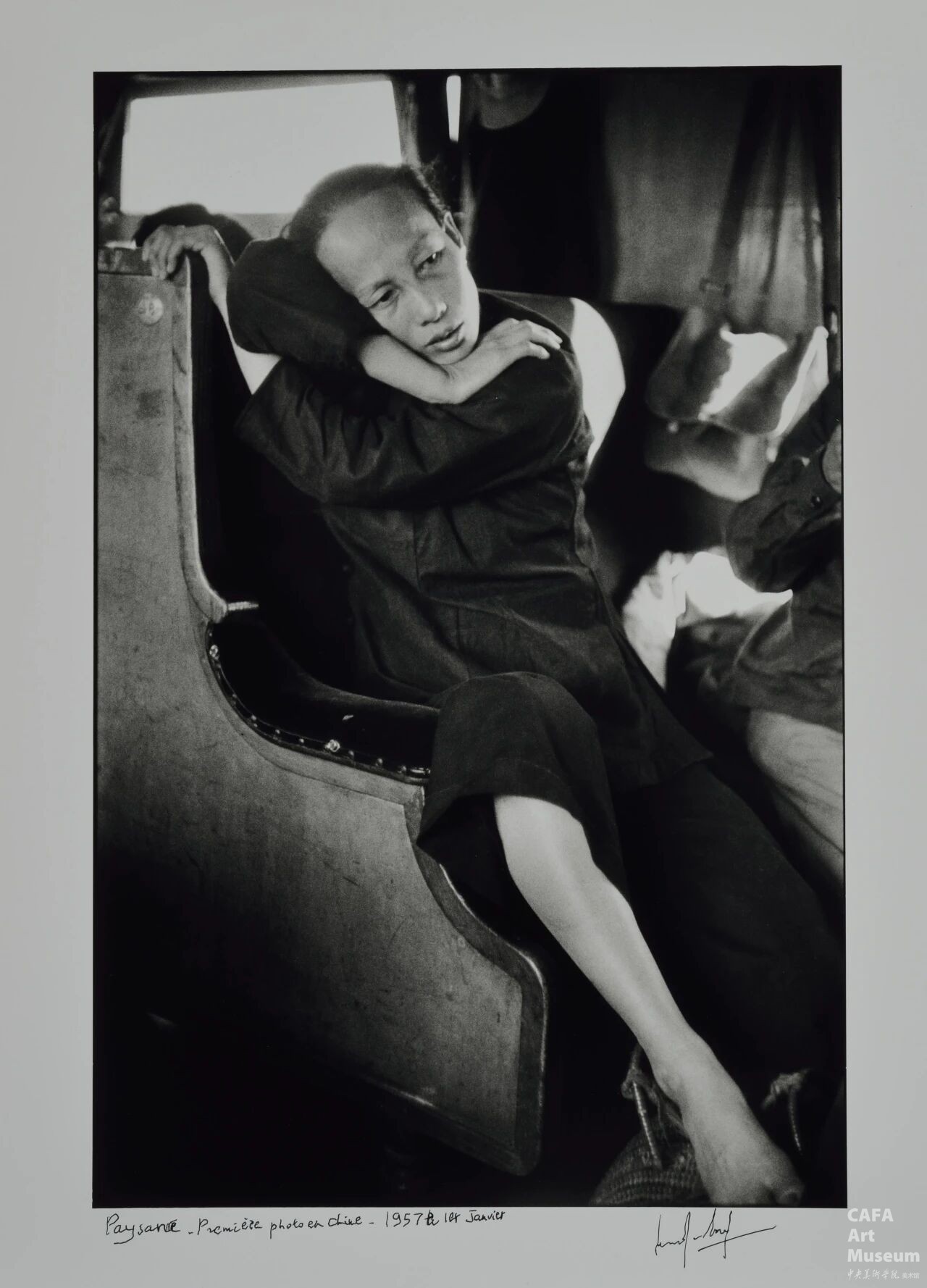

在讲述20世纪50年代马克·吕布的中国之行时,邵亦杨教授先是表明这位摄影师的动机早已超越了单纯对异国他乡的猎奇心理,而是像让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre)那一代左翼知识分子一样,看到“从一个中国到另一个中国”(D’Une Chine a L’Autre)的变化,他们认为,“我们都是相同的,都处于人类共有的状态之中”。在《广州1956》(图4)中,摄影师说他看到了一位来自中国乡村的女人所流露出的文化底蕴,而在《延安1965》(图5),摄影师则通过用近乎抽象的极简形式表现了毛泽东主席在延安的床,为观者呈现了这位政治人物所推崇的意识形态给世界所带来的乌托邦想象。

图6,北京1957,马克·吕布,1957年,40×50cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

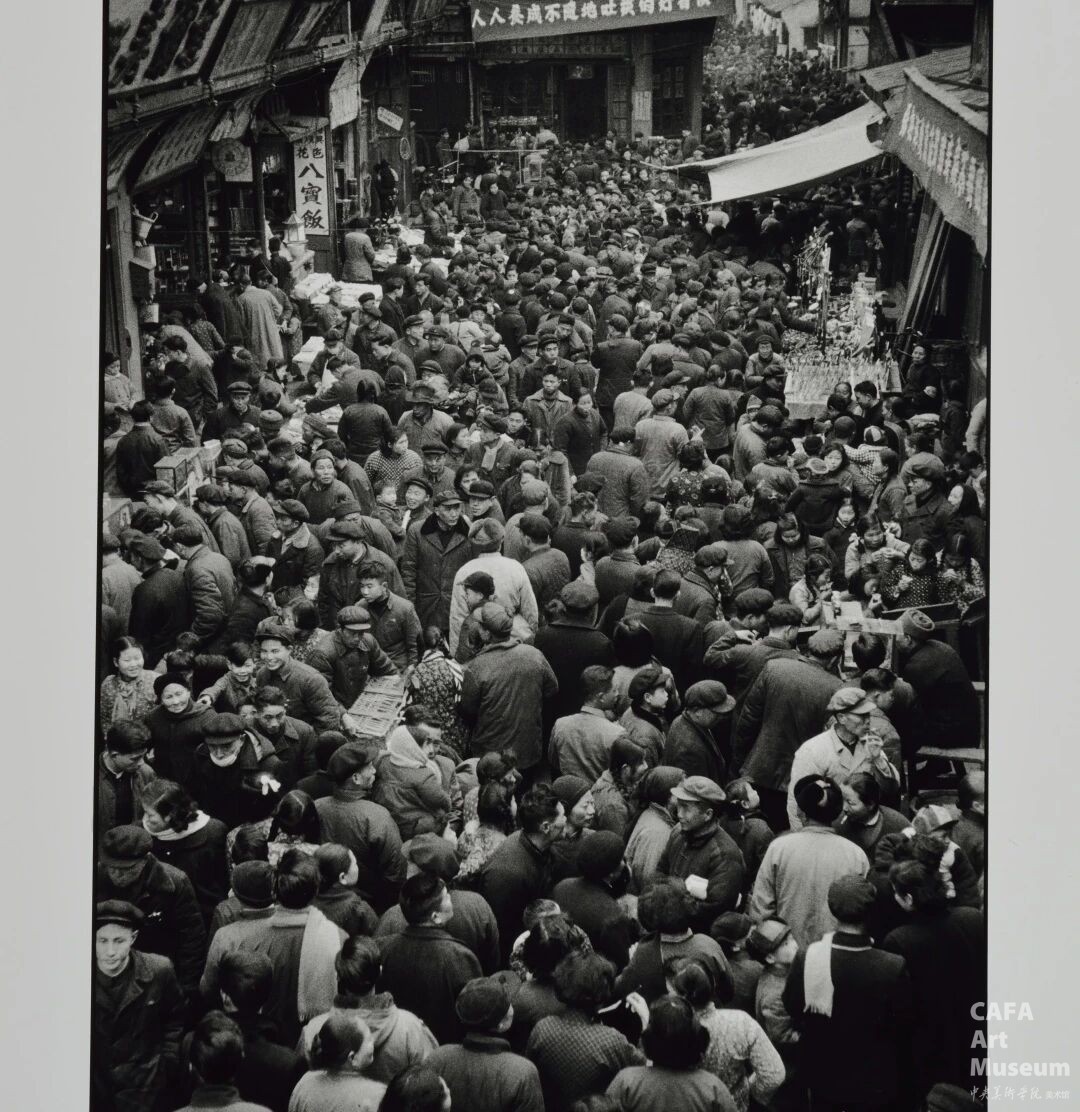

图7,上海1957,马克·吕布,1957年,50×40cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

随后,邵亦杨教授讲解了多件出自“北京1957”和“上海1957”两个系列的摄影作品,并表明这一时期马克·吕布的镜头主要聚焦于新中国空间政治和社会形态的转型,具体涉及到了故宫、央美雕塑课、文明标语和日常生活等题题材。在“北京1957”系列的一件作品(图6)中,马克·吕布拍摄了故宫雪景中伫立的解放军——故宫从只属于帝王将相的场所变为了普通人可以进入的公共场所。与之相对应,“上海1957”系列的一件作品(图7)中所呈现人头涌动的拥挤场景,和“人人养成不随地吐痰的好习惯”标语则既表明了劳动阶层在社会空间中崛起,又记录了新中国试图通过文明规训试图消灭阶级差异这一重大实践。

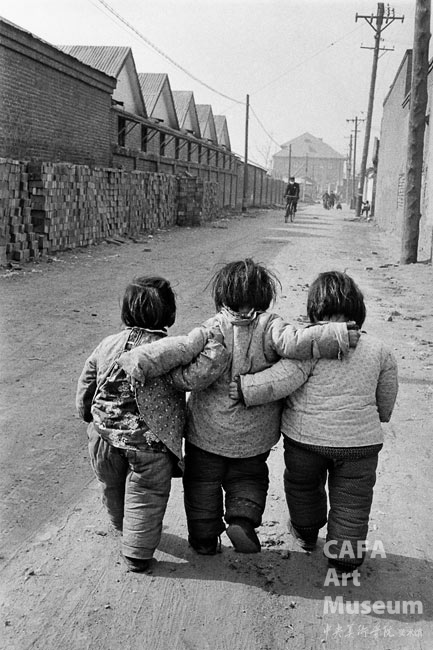

图8,北京 1957,马克·吕布,1957年,50×40cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏

在接下来的讲授中,邵亦杨教授再次借用了巴特在《明室:关于摄影的沉思》(Camera Lucida: Reflections on Photography, 1980)所提出的“认知点”(studium)和“刺点”(punctum)两个概念,前者指的是摄影作品所表现和传达的信息,后者则强调个人的情感体验。就巴特自身而言,他在母亲儿时的照片《冬季花园》(Winter Garden)中所感受到的是一种只属于自己的、无法消除的个人情感,因此每当看到这张照片时,他都会反复感到情感的刺痛,仿佛受了内伤。邵亦杨教授通过“北京1957”系列中的一件摄影作品(图8)讲述有关个人的“刺点”,因为照片中所呈现出的三个孩子的童年状态勾连起了她自身关于匮乏年代的私人记忆和情感。

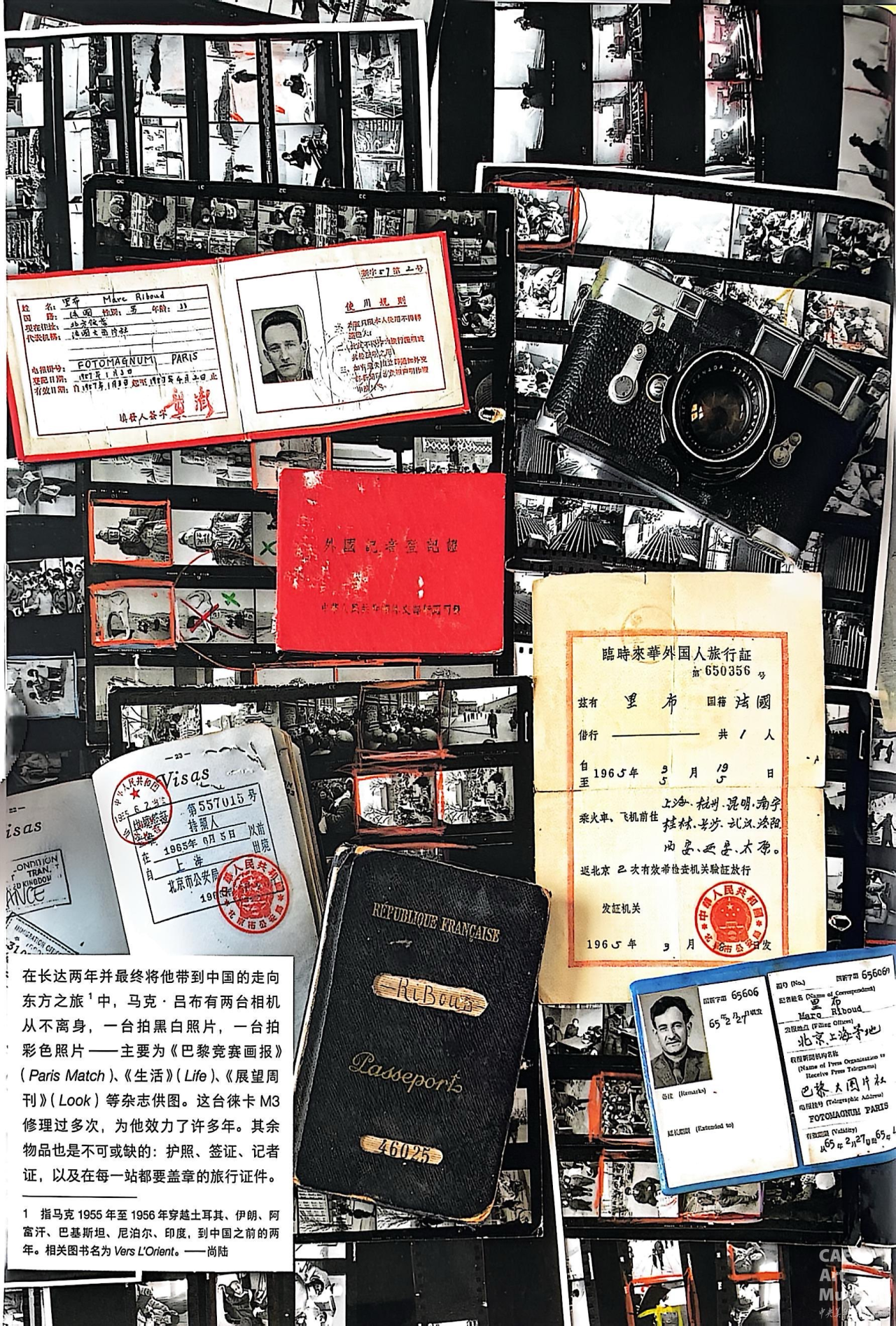

图9,各种证件,马克·吕布,1955-1966年,出自《中国的旅程》(四川美术出版社,2024年6月第1版)第21页。

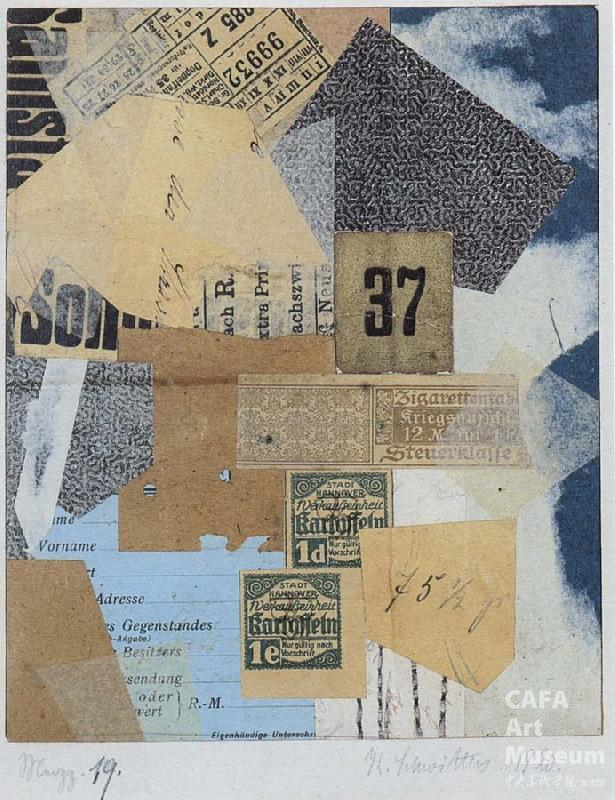

图10,梅尔兹,库尔特·施维特斯,1920年,18.4×14.9cm,纸张拼贴,耶鲁大学艺术画廊藏。

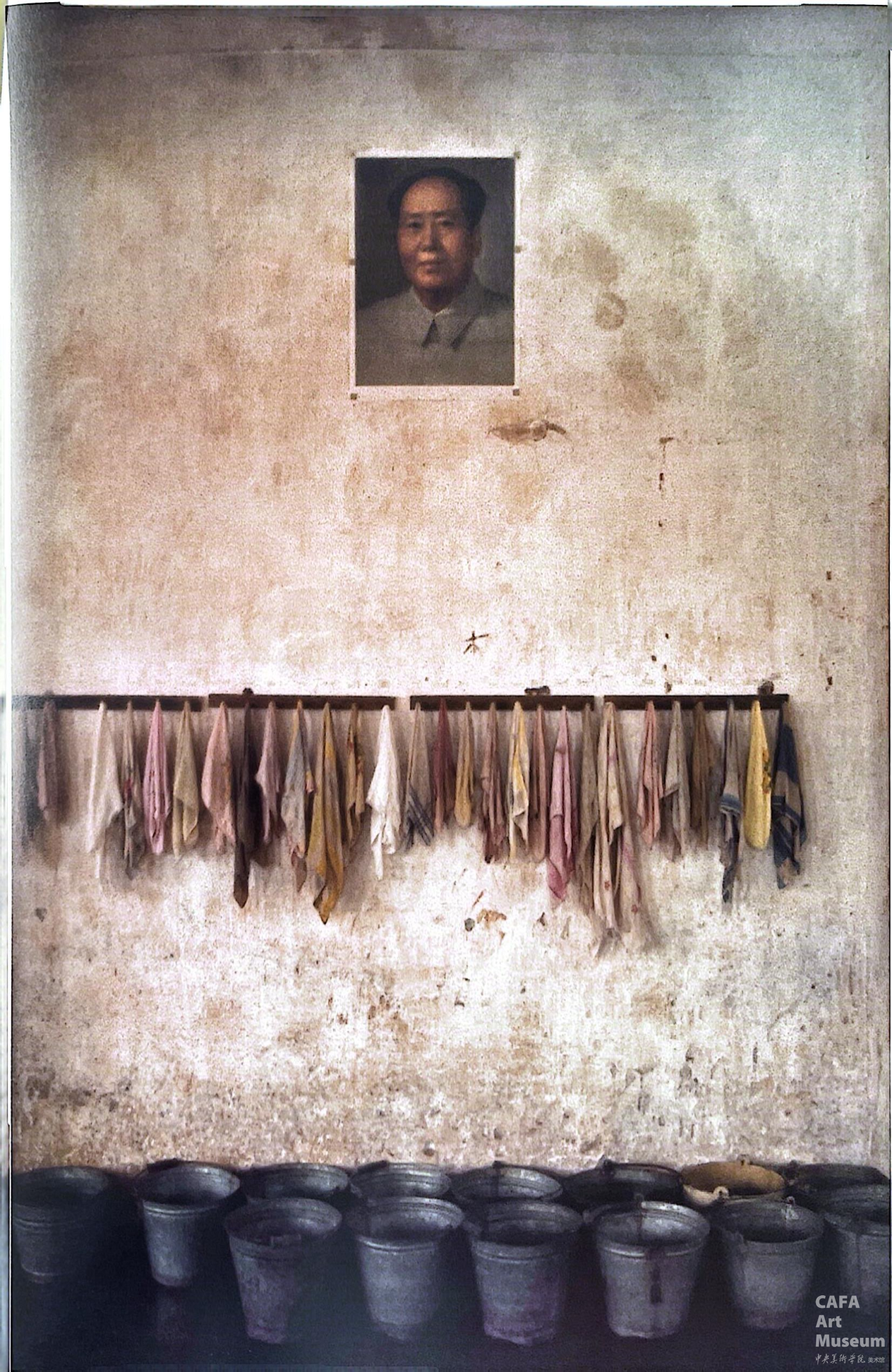

图11,南京1965,马克·吕布,1965年。

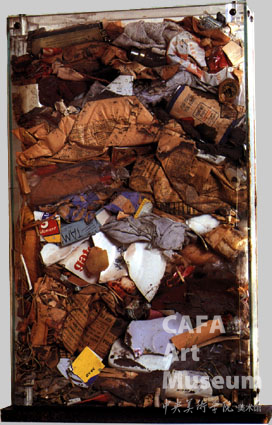

图12,资产阶级的巨大垃圾,阿尔芒,1958年,65.5×40×8cm,玻璃箱内的生活垃圾,收藏地不详。

在分析马克·吕布1965年重访中国的摄影实践时,邵亦杨教授指出,摄影师的镜头在高度统一的公共政治表象下,捕捉了个体存在与制度性框架之间的微妙张力。邵亦杨教授将马克·吕布对于自己证件照的拍摄(图9)和达达主义(Dadaism)艺术家库尔特·施维特斯(Kurt Schwitters)的《梅尔兹》(Merz,1920,图10)的作品进行了对比,摄影师通过相似的方式将大量的行政证件转化为具有诗意的图像,隐喻现实中行政权力对个体的规训,以及个人在艺术中诗意逃逸。与此同时,马克·吕布也并未放弃对社会现实的深入观察,他在“南京1965”系列中的一件作品(图11)用镜头拍摄了南京宿舍中体现“忆苦思甜”政策的简陋物品。邵亦杨教授将这件作品与欧洲的贫穷艺术(Arte Povera)家阿尔芒(Arman)的《资产阶级的巨大垃圾》(Grands Déchets Bourgeois,1958,图12)进行了比较,分析了它们在时空呼应。

图13,上海 1971,马克·吕布,1971年,50×40cm,明胶银盐照片,中央美术学院美术馆藏。

图14,黄山1980,马克·吕布,1980年。

图15,故乡,赵无极,1957年,60×92.5cm,布面油画,收藏地不详。

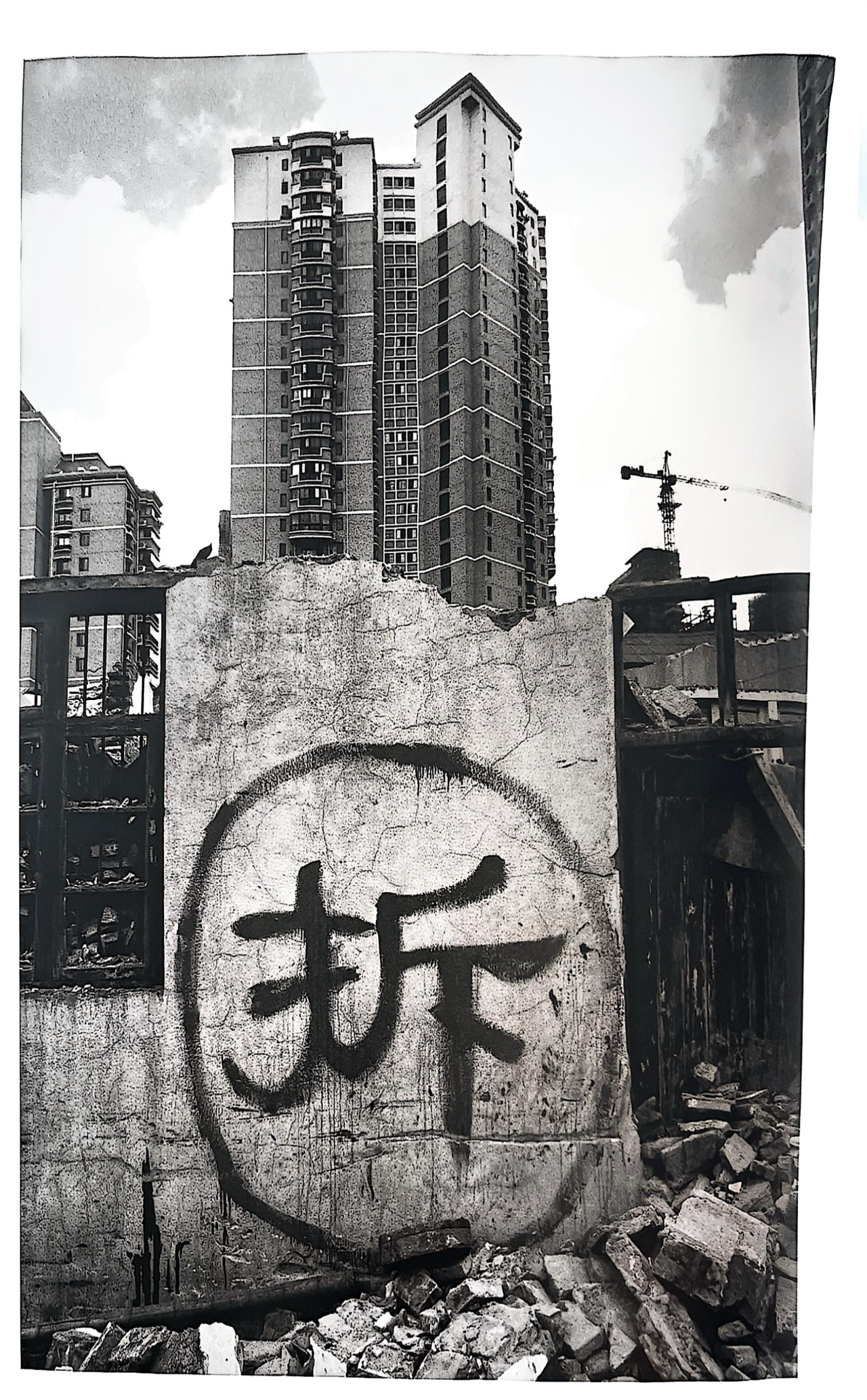

在邵亦杨教授看来,马克·吕布自20世纪70年代至21世纪初的中国摄影则始终以其敏锐的视角感知中国人的内心情感和社会现实:他在20世纪70年代通过“上海1971”系列的一件作品(图13)捕捉到了集体主义叙事下女性个体情感和梦想的流露;20世纪80年代拍摄的《黄山1980》(图14)与赵无极的《故乡》(Mon Pays,1957,图15)相呼应,映射出社会开放背景下中西文化的交融;20世纪90年代后则通过“深圳1992”(图16)和“上海2002”(图17)等系列作品聚焦于经济大潮下,社会历史的变迁。

图16,深圳1992,马克·吕布,1992年。

图17,上海2002,马克·吕布,2002年。

讲座的最后,邵亦杨教授通过援引瓦尔特·本雅明(Walter BenJamin)的“星丛”理论和吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)的“情动”理论总结马克·吕布的摄影创作的历史意义。在她看来,马克·吕布的摄影作品以片段式方式呈现了历史。真实的历史并非存在于线性发展宏大叙述之中,而是闪现于记忆的星丛之中。马克·吕布的镜头所传达的不仅是视觉信息,更是可以被感受的情感经验,这种经验使我们能够与历史产生一种真实的对话。

讲授环节告一段落之后,活动进入了互动交流环节。来自美院的同学和校外的听众纷纷提出了具有艺术思辨性的问题,并由邵亦杨教授一一作答解惑。

此次讲座活动是展览“流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展”系列学术活动“馆藏大家谈”的第三期,欢迎观众朋友继续参加后续的延展学术活动……

文/张瀚

相关展览

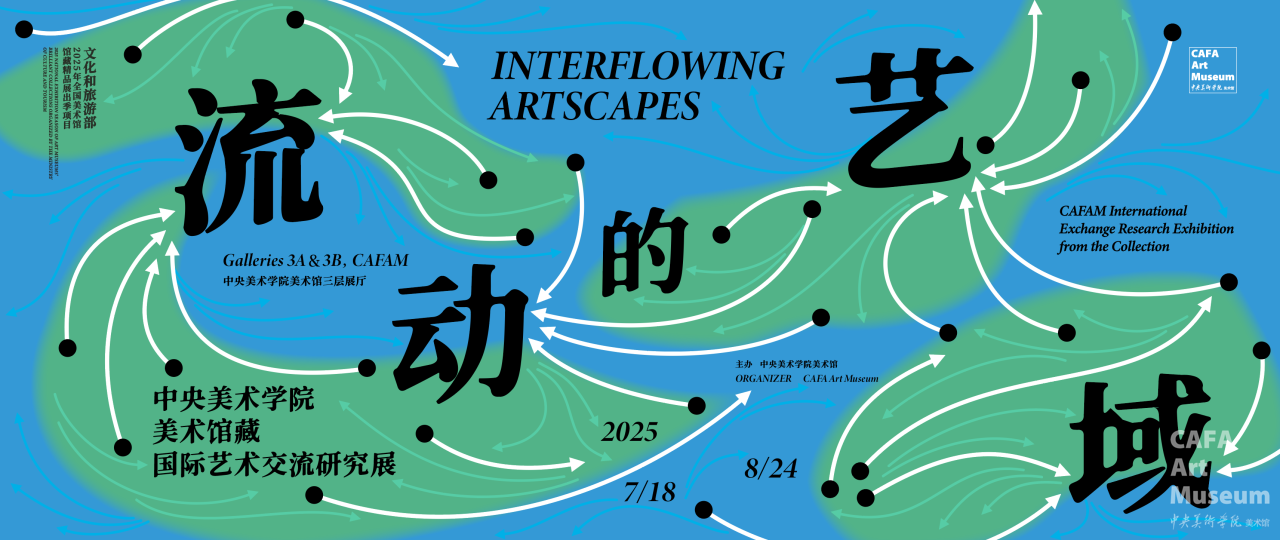

文化和旅游部“2025年全国美术馆馆藏精品展出季”项目

流动的艺域——中央美术学院美术馆藏国际艺术交流研究展

主办:中央美术学院美术馆

展览时间:2025年10月30日14:00-16:00

展览地点:中央美术学院美术馆 3A和3B展厅

主编 / 何一沙

责编 / 杜隐珠

编辑 / 晏宇希