摘要:20世纪90年代,有学者提出“徐蒋(蒋兆和)系统”这一称谓,用以概括徐悲鸿教学体系(徐氏体系)自新中国以来在中国画领域的发展脉络[1]。近些年,这一称谓几乎成为艺术界约定俗成的学术共识,但当我们将其还原到新中国初期的历史语境中,抑或将其置于所谓“系统”“体系”的话语建构时,不难发现,这一“称谓”的提出尽管有其合理性一面,但亦有诸多值得商榷之处,而其背后所隐藏的深层内涵与叙述动力恰恰是值得关注的地方。

本文正是以此为切入点,尝试性地对“徐氏体系”“徐蒋体系”以及近年提及的“徐江(江丰)体系”乃至“徐李(李斛)体系”在特定历史时期的“内涵”与“异同”进行梳理,以求明确各种称谓的合理性与局限性,同时挖掘其背后的思想来源,进而反思新中国初期看似“单一化”改造语境下的中国画教学与创作,反而在实际层面却呈现出来的丰富性、复杂性与多元性特征。

一、徐氏教学体系

“徐蒋体系”作为学术术语指涉的主要阶段可回溯至新中国初期所兴起的“中国画改造”思潮(具体表现为“新国画运动”),“中国画改造”思潮实为“知识分子思想改造”及新中国美术教育体系建构的重要组成部分。“改造”的核心思想即文艺“为工农兵服务、为政治服务”,进而描绘、讴歌新中国的新气象。在中国画领域,“改造”思潮的直接后果之一便是,“以人物为主、工笔为主、写生为主”的“写实性”话语体系的建构。正是因为一贯坚守“写实”观的徐悲鸿及其教学思想与新中国初期党的文艺政策在很大程度上的契合性,徐悲鸿被重新推到历史前台,他所倡导的以“素描是一切造型艺术的基础”为核心的“徐氏教学体系”不仅对中国画教学与创作乃至整个新中国美术教育都产生了深远的影响[2],并与延安鲁艺“革命学派”、苏联社会主义现实主义创作理论共同构成新中国美术教育体系的三个重要来源。

徐悲鸿一生持守“写实主义”信条,他将西方学院派古典写实主义引入中国画创作与教学中,对中国画进行“改良”,在20世纪中国美术史上产生了重要的影响,他的学术思想亦成为近现代美术史研究上无法回避的学术课题。

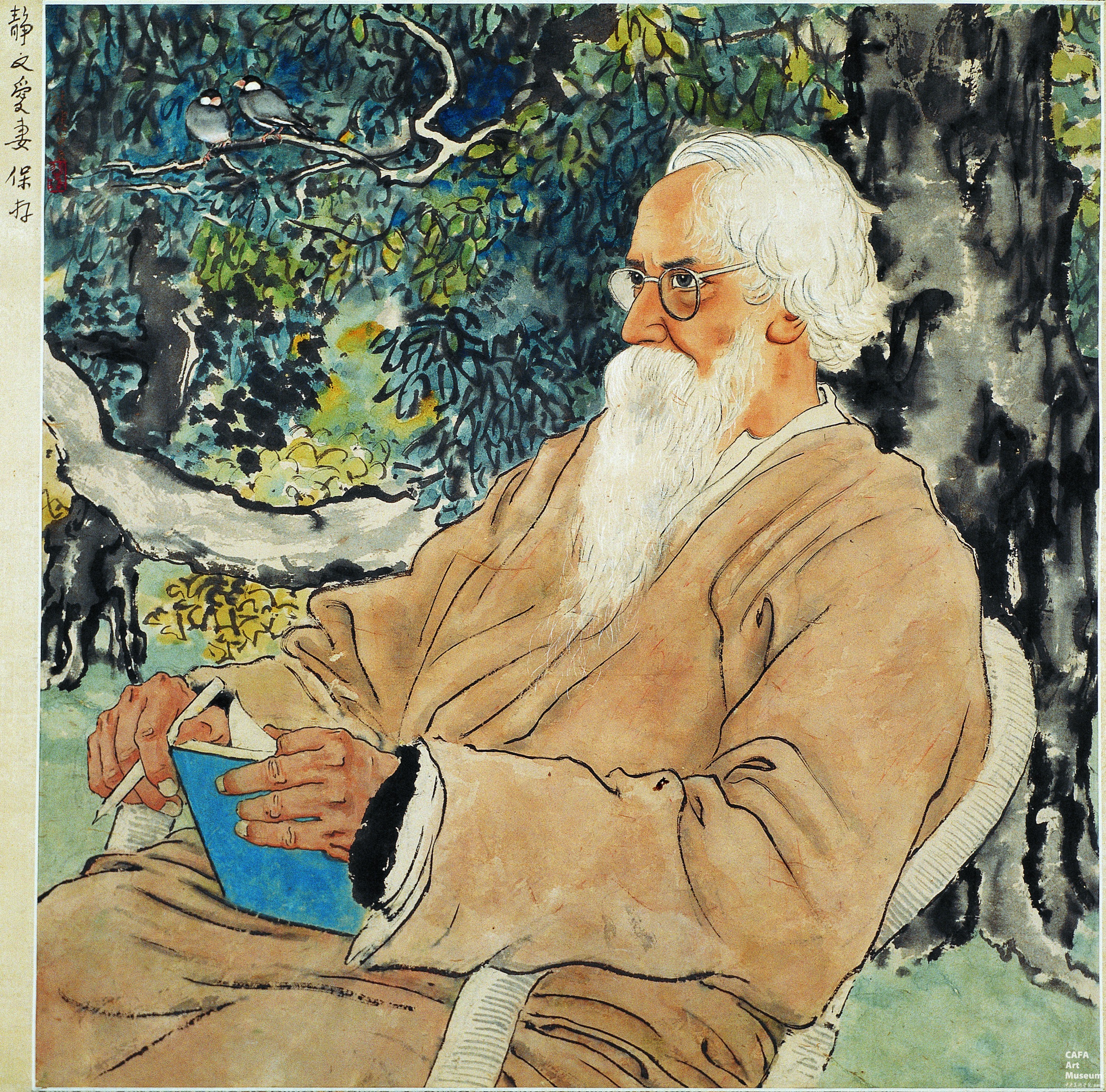

徐悲鸿,《泰戈尔像》,1940年,51×50cm,纸本设色

首先,徐悲鸿“写实主义”的艺术思想具有特定的历史性。徐悲鸿之所以选择“写实主义”与20世纪中国的历史境遇是分不开的。早在1910年代末,康有为便将其“中国今日之政,非西洋莫与师”之认知用于中国画而得出“今宜取欧西写形之精,以补吾国之短”[3],陈独秀则更是在《美术革命——答吕澂》一文中直截了当提出“改良中国画,断不能不采用洋画写实的精神”[4]。蔡元培同样力倡“彼西方美术家能采用我人之长,我人独不能采用西人之长乎?故甚望学中国画者,亦须采西洋画布景实写之佳,描写石膏物象及田野风景……今吾辈学画,当用研究科学之方法贯注之……用科学方法以入美术[5]。”实质上,上述论断都与20世纪初兴起的“科学主义”思潮有密切的关联。“那时,画界许多仁人志士的目光投注西方,一心想用西方的写实主义来挽回传统写意文人画己经出现的衰颓之势。在他们看来,西方写实主义是和自然科学密切相关联的,是运用了数学、物理学、解剖学知识的造型科学,把它称之为’科学的写实主义’[6]。”受这种思潮影响,徐悲鸿在1926年《美的解剖》一文中坦言,“欲振中国之艺术,必须重倡吾国美术之古典主义,如尊宋人尚繁密平,画材不专山水。欲救目前之弊,必采欧洲之写实主义,如荷兰人体静物之精,法国摩尔贝、米拖、勒班习、德国莱柏尔等。”[6]当然,早在1918年《中国画改良论》中,他即提出“……西方画之可采入者融之”[8]的论点,表明了对写实造型的关注。而抗战的爆发,对艺术功能性的要求进一步提升,迫使徐悲鸿更深刻地感觉到“‘九·一八’直至与倭寇作战,此写实主义绘画作风,益为吾人之普遍要求,……抗战前五十年中吾国艺术之可谓衰落时代,西洋美术乃一博大之世界,吾国迫切需要之科学尚未全部从西洋输入,枝枝节节之西洋美术更谈不上。”[9]正是在这样的时代语境下,徐悲鸿经过漫长的探索,逐渐形成了“研究科学,以数学为基础;研究艺术,以素描为基础;科学无国界,而艺术尤为天下之公共语言”[10]的判断……简言之,在美术教学方面力推“素描是一切造型艺术基础”的主张。换言之,徐悲鸿的写实主义一方面来源于他对中国画自身发展的担忧进而萌发出的“改良”论诉求,另一方面,也是在特定历史语境包括抗战经历中所感受到的“对绘画功能性的迫切要求”使然。

其次,徐悲鸿“特有”的“笔墨﹢素描”观。在探讨徐氏学派或徐悲鸿教学体系时,有一种倾向往往较多关注其“写实主义”创作观,注重对“中西融合”中“西”的强调,而忽视徐悲鸿对中国画自身笔墨语言的运用。换言之,对徐悲鸿中国画创作与传统之间的关联关注较少。通过徐悲鸿的创作不难发现,其书法功力深厚,有浓郁的文人气息;国画创作亦在写实造型基础上强调“笔墨语言”与“书写性”特征;而他众多大型创作的选材及背后的“思想资源”,如《愚公移山》《九方皋》《徯我后》等也主要取自于中国古代文献经典。实际上,徐悲鸿同时代诸多学者,其中尽管有相当一部分对传统提出反思、质疑与修正,但本人却是精通传统、学贯中西的大家……有学者阐述,“徐氏全力推行以写实主义改革中国画,个人创作呈现的却是一个‘古典浪漫的世界’;他慷慨激昂挞伐文人写意画传统,自己的作品却与文人写意画有着千丝万缕的联系;他一再强调素描的重要性,认为笔墨无足轻重,但他的中国画创作,并没有以素描取代笔墨;他尖锐批评画坛的‘守旧’与‘封建’,但他用以进行批判的语言却总是使用拗口的文言……”[11]这一评价一方面反映出徐悲鸿等学术主张与实践的“矛盾性”抑或“两歧性”,而另一方面恰恰也反映了包括徐悲鸿在内的一批民国文人学者所流露出的带有时代文化特质的“东西视野”。也就是说,徐悲鸿在对“写实主义”,对“素描是一切造型艺术的基础”强调的同时,在某种意义上只是弱化了中国画笔墨语言的运用而并没有完全放弃对中国画自身语言乃至价值诉求的追问。

徐悲鸿,《愚公移山》,1940年,231×462cm,油彩布本

当然,相对于文人画家强调笔墨而不惜弱化造型等因素,徐悲鸿则为了造型主动弱化笔墨的表现张力。“笔墨”的弱化,自然与其“写实”的诉求分不开。不过,从实际表现层面,在我个人看来,徐悲鸿的创作,往往“写实”与“笔墨”并重,而“笔墨”恰恰是“中国画”作品“审美意义上提升”的有力保障。即重视写实造型的同时,还要强化笔墨语言的特性,这在他众多弟子如李斛、杨之光等人的创作实践中,得到了很好的反映。

正是徐悲鸿这种“写实主义的创作方法”及在实践层面对“笔墨﹢素描”探索的“双重性”,使其既能因“写实性”因素而获得时代乃至新政权的青睐,同时又因对传统“笔墨”等语言的继承,不至于使中国画创作脱离自身的形式元素、审美内涵而流于“标语口号式”[12]……

第三,徐悲鸿教学体系的建立。1917年在日本为期半年的考察,已促使徐悲鸿形成以写实改良中国画的主张,而1919年至1927年欧洲留学近八年,可以说是徐悲鸿在国内就已经形成的“写实主义”观念进一步得到了强化。徐悲鸿1932年提出的“新七法”(一、位置得宜;二、比例准确;三、黑白分明;四、动作或姿态天然;五、轻重和谐;六、性格毕现;七、传神阿堵。)[13],在某种意义上是这一思想系统化的呈现。在“新七法”中,古代中国画评价系统所突出强调的“传神阿堵”放在了最后的位置,而“位置得宜”“比例准确”“黑白分明”等一套“科学”的“写实性”绘画术语则被置于首位进一步强化。在1947年《新国画建立之步骤》中,徐悲鸿同样提到,“在二十年前,中国罕有能象物极精之素描家。中国绘画进步乃二十年以来之事,故建立新中国画既非改良,亦非中西合璧,仅直接师法造化而已。”[14]自然,这里“师造化”是以西方素描对景写生为主要前提的,也就是用素描的方法来对实物写生,通过素描训练培养深入观察对象的能力,由此培养学生的造型手法。徐悲鸿将这一理念直接运用于教学,收到很好的效果。但在担任国立北平艺术专科学校校长期间,却受到了传统派画家的极力反对,国画组教授秦仲文、李智超、陈缘督三人特致函徐悲鸿进而引发论争,并于1947年爆发了著名的“三教授罢课事件”[15]。此次论战是一次关于中国画发展的学术之争、教学体系之争。其一方面是五四以来中国画诸观点的一次集体亮相,同时也为1949年后中国画的发展与论争埋下了伏笔。

除悲鸿教学体系外,20世纪五十年代中后期始,浙江美术学院以潘天寿为核心开展的中国画教学(潘天寿教学体系),亦有重要影响。不过相对于“徐悲鸿教学体系”更具综合性,面向整体美术教学而言,“潘氏教学体系”则主要侧重于中国画教学与实践,强调中国画自身传统的演进与发展脉络。另外,徐悲鸿教学体系因特定的历史情境,在新中国成立之前就已形成并趋完善,而潘氏教学主张形成完整的系统并付诸教学实践,则是1956年“双百方针”出台之后。

“徐悲鸿教学体系”在1949年后对中国画方面的影响存在潜在的变化。新中国伊始,徐悲鸿任中央美术学院院长,其教学体系得以推广,无论蒋兆和、李斛、杨之光、王盛烈还是黄冑、叶浅予,甚至浙派的李震坚、周昌谷、方增先包括刘文西等人,无疑都受到了这套体系的深刻影响。1953年徐悲鸿去世后,一方面强调明暗素描的“契斯恰科夫”体系引入,在一定意义上冲击和消解了徐氏的法式素描;另一方面,革命学派进一步占据话语主导权,因而对题材内容“写实性”的倡导得到了更为深入的强化。当然,这一状况对油画、版画等其他画种来说,不仅没有受到冲击,反而取得了诸多成果。但对中国画自身而言,尤其以“书法”已不再是书写工具的时代,无疑使本已脆弱的中国画笔墨形式语言更为弱化。而在中国画领域里所出现的“中国画水彩化”以及“标语口号式”等现象,不能不说正是这一体系所衍生出来的消极反映之一。

二、“徐氏”与“徐蒋”

学术界常常将徐悲鸿与蒋兆和的教学实践合起来称为“徐蒋体系”。这种提法有其合理性的一面,徐、蒋确实在运用西洋写实技法尤以“素描”改良中国画方面取向一致。并且,蒋兆和将这一体系延续下来,在新时期以来的教学中做出了重要贡献,培养了大批学术梯队。但正如本文开始提及的那样,如果将其置于新中国初期的历史语境抑或纳入所谓教学“体系”或“系统”来考察的话,还需进行深入的梳理。作为“体系”,首先,应具备明确的教学主张、思路与目标,以及教学执行的方法(即在教学过程中关于基本知识结构、内容的设计),还要具备教学结果评价等环节,而组成一个既开放又闭合的系统。其中最为关键或核心的可以说是其教学思想、学术主张的统一性、延续性与发展性。基于此,通过对十七年蒋兆和的创作思路、教学主张、学术观点以及大量文献的梳理,不难发现,尽管从创作风格上皆属于“写实”范畴,但蒋兆和的“素描”观、对传统形式语言的评价以及创作实践方法等诸多方面都与徐悲鸿的论点存有较大分歧甚至相悖的地方……而且,在当时亦并没有“徐蒋”这一称谓(20世纪50年代曾有“从徐悲鸿到李斛就是传统”的提法)。

如上所述,徐悲鸿倡导“写实主义”,凭借“素描”来强化形体结构进而“改良”中国画,他提出的“素描是一切造型艺术的基础”的主张一度成为新中国美术教育的纲领。不过,在蒋兆和看来,“素描”仅仅是一个“次要因素”而已,“素描是一切造型艺术的基础”的提法是片面和“极其错误”的。蒋兆和这一观点尽管值得商榷,但有其自身逻辑可寻,他的出发点更多是基于“中国画造型”与“素描”之间的关系所展开的。

首先,用“线”造型的问题。蒋兆和在1955年便流露出他的困惑,“中国画的造型与素描矛盾,今天并未解决……用线造型,从形的结构出发,完全合乎传统的规律。”“国画以线条为主要造型……齐老的水墨,没骨法,方法与形式是从白描的基础上发展起来的……"[16]带着此困惑,他在1956年看完第二届全国国画展览会后,对那些过于注重内容而忽视笔墨的作品评价到,“由于他们对运用传统的笔墨技法等是比较不够的,因此尽管他所用的是中国画的纸笔,而画出来的作品就不能不带有西画的味道。人们说它‘不是中国画’,是有其正当的理由的。”[17]

换言之,在这里蒋兆和强调传统“以线造型”的重要性而非“素描”。其次,基于此,提出以“白描”为核心的“国画写生法”。在1957年《国画人物写生的教学问题——对彩墨画的素描教学在观点上的一些商榷》一文中,蒋兆和提出,“由于多年来大家在创作中和教学上的实践所得,不能不看到国画的基本造型规律,主要的在于用线去勾勒具体物象的结构,这是国画造型的传统特点;以笔墨的轻重曲直,浓淡虚实以体现物象的质感和量感。”“所谓‘骨法用笔’,这些都是形成民族风格的主要因素;这种用线用笔的写实能力,一直在不断的发展。”[18]而“白描”,“是主要的传统造型基础,其他各种技法上的变化都以白描为依据……”[19]

在这里,蒋兆和一反“素描论”,强调“白描论”,这一方面可以说是他对中国画本体问题思考的部分转变……即表现为蒋兆和“素描——白描——水墨”的“国画写生法”[20]。另一方面,也不能不说是其对“双百方针”出台后,文艺政策转向的某种“敏感性”,与自身主动寻求“被改造”的时代命运使然。第三,“中西绘画造型观”的区别。两年后,蒋兆和直接表达了对“素描是一切造型艺术基础”观念的反对。并提出自己的理论逻辑,在他看来,过去国画系的素描教学,其结果妨碍了对传统的继承与发扬。因为“中国画的基本造型法则是强调从物象本身的结构出发,基本上运用线条的变化去概括物象的基本精神特征,而素描的基本造型规律,主要是依据光源反射与物体而产生的明暗调子进行分面去塑造形象的体积,简单地说,这就是中西绘画在造型观点上和表现方法上最主要的区别之一。”[21]

因而,必须“要以白描的表现方法为基础……形成一套具有民族特点的、科学的、完整的‘现代国画写生法’”。(具体的方法和步骤,即:1、遵循传统“骨法用笔的原则”;2、强调运用线条去画轮廓;3、用线描写形象各部轮廓,必须严格要求准确;4、每完成一幅写生的基本作业以后,必须进行默写;5、素描工具用木炭不用铅笔(速写不算)……)[22]

在这里至少需要注意两点。

其一,对于“素描”的理解。20世纪50年代末“素描与中国画教学”是一个引起广泛关注且热烈探讨的议题。此次讨论涉及的信息量非常大,关于“素描”的内涵而言,主要有以下三种普遍性观点:1、“素描”特指强调明暗、光影的全因素素描;2、不同于“素描”的,用“线”造型的“白描”是中国画的优良传统;3、“素描”是一个总称,涵盖上述两者。实质上,包括潘天寿在内也认同第三种观点,潘天寿之所以强调“白描”,是为了将其区分开来,不至于因混淆产生歧义。徐悲鸿所强调的“素描”,更多是汲取其“科学”的“造型”特性,他大量作品中都采取了所谓的“线描”及“骨法用笔”的处理方式。至少在徐悲鸿那里,“素描”不仅仅是指强调明暗、光影的全因素素描。而蒋兆和所认为的“素描”概念,则“主要是依据光源反射与物体而产生的明暗调子进行分面去塑造形象的体积……”[23]即一种所谓的“全因素”素描。从蒋兆和在解放区以及新中国成立之初的大量创作中不难发现,他在1950年代中期对“素描”的反对不能不说是对自己创作经历的一次深刻反思。与徐悲鸿将“笔墨”隐含在造型之内的“笔墨﹢素描”观相比较,蒋兆和的早期创作更侧重于对纯“素描”(光影、明暗)的关照,而忽视对“线”“骨法”等笔墨观念的注入。

其二,关于“价值指向”的问题。如上所述,假如对照徐悲鸿的“新七法”来看,蒋兆和所提出的“现代国画写生法”将徐悲鸿原来置于首位的带有强烈素描造型意味的“位置得宜”“比例准确”“黑白分明”置换成了“骨法用笔”、“线描”等接近中国传统的造型方式。在他看来,“现代国画写生法”,“这种改革后的素描,基本上是遵循中国画的造型原则‘骨法用笔’……”[24]我们将“谢赫六法”所首要强调的“气韵生动”与徐悲鸿“新七法”所首要提倡的“位置得宜”与蒋兆和“现代国画写生法”首要突出的“骨法用笔”相比较,不难发现,蒋兆和更多是对自我创作经历的反思,对全因素素描的反驳。他并没有向徐悲鸿那样对“写实”造型进行“科学主义”精神层面的分析与倡导,也没有对传统精髓性“气韵生动”等的研究与阐释(如潘天寿等的中国画教学),恰恰体现了从“形式语言”层面切入的“第三条路径”。

概言之,从对“素描”的质疑,到“现代国画写生法”的提出。尽管蒋兆和艺术观念的转变,在一定意义上和20世纪50年代中后期“双百”语境下,对“虚无主义”的批判以及对“民族性”艺术提倡的文艺思潮有关,其观点也是被“改造”的表现之一。但不可否认的是,作为一个“教学体系”的指导思想而言,与徐悲鸿所倡导与坚守的艺术理念已然渐行渐远……

文革期间,在教学实践及创作思想上继承徐悲鸿衣钵的李斛被列为“黑画家”,受到打击和迫害,于1975年11月去世。蒋兆和则在文革后培养了一批重要的学术骨干,对国画教学产生了重要影响。因而,我们可以说,刘骁纯对“徐蒋系统”这一概念的提出更多基于蒋兆和在新时期以来的中国画教学成果的考察。

三、“徐氏”与“徐李”

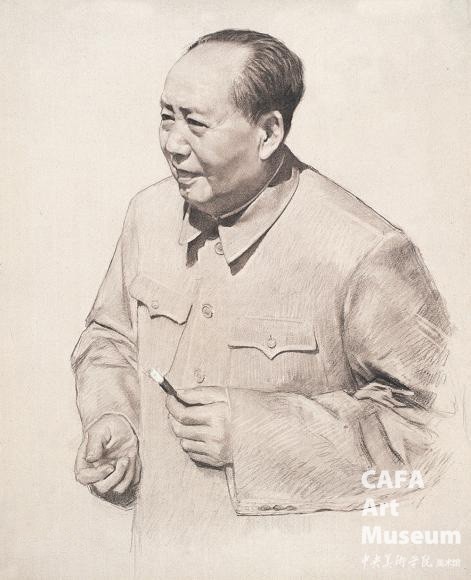

在目前的研究中,关于“徐李体系”的提法甚少。不过,通过对十七年文献进行梳理会发现,在当时就有“徐悲鸿学派”“从徐悲鸿到李斛就是传统”的提法。著名画家姚有多亦曾谈到,“我是通过李斛老师的具体讲授,才了解徐悲鸿的伟大事迹及系统的艺术主张,受到现实主义思想的启蒙。”[25]李斛作为徐悲鸿最为器重的弟子之一,其对徐悲鸿教学思想及艺术创作的学习与继承是全方位的。李斛的理论阐述较少,他对徐悲鸿的继承更多体现在实践创作与教学领域,从书法、素描、色彩、笔墨语言到师造化等诸多方面,其中尤以“素描”与“色彩”的成绩更为突出。

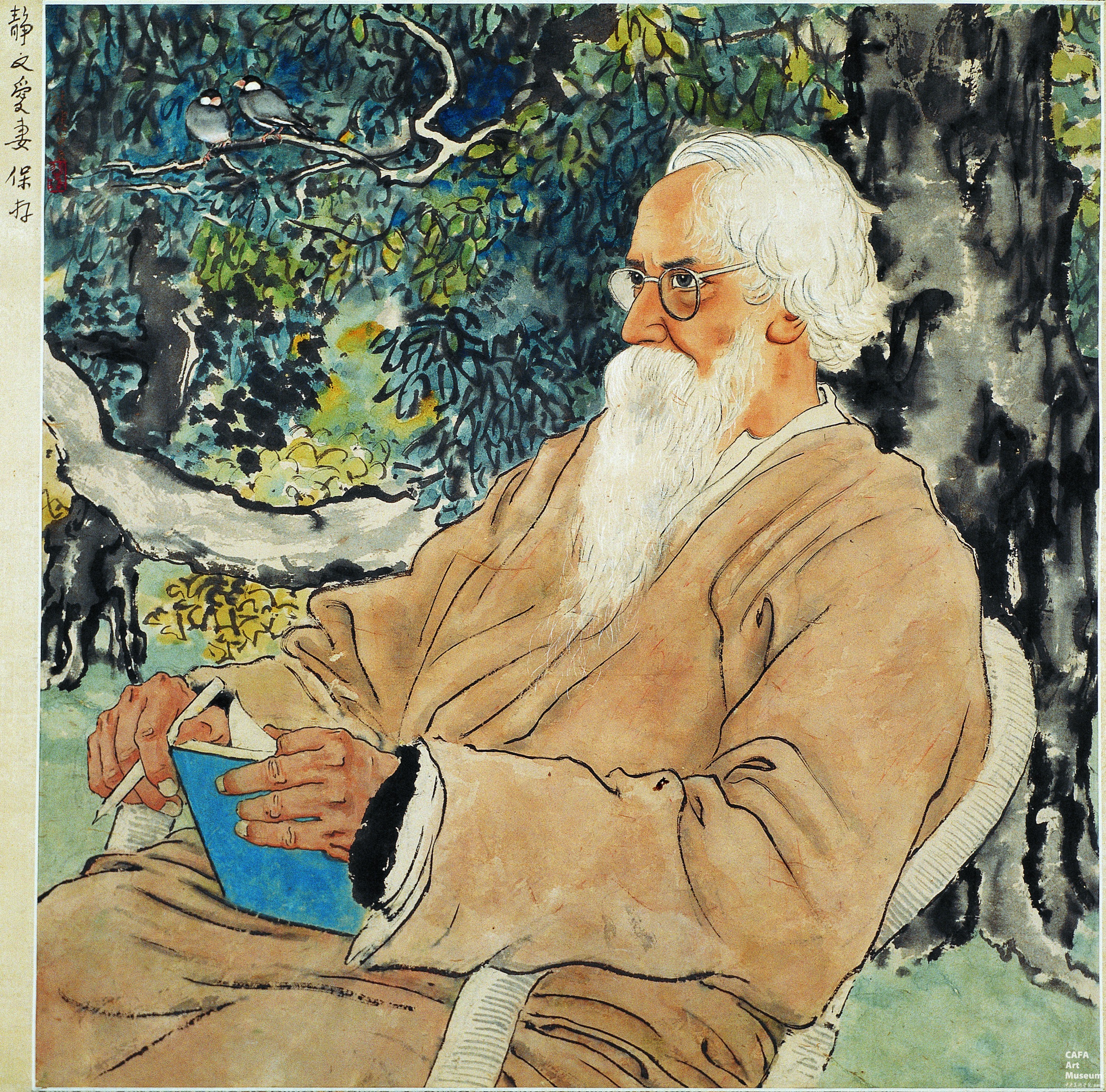

李斛,《毛主席像》,1967年

1942年,李斛进入中央大学艺术系,开始接受正规学院制的美术教育。当时的中央大学艺术系,有陈之佛、谢稚柳、傅抱石、黄君璧等教师,徐悲鸿在主持教学期间所推行的教学主张,对李斛产生了重要的影响,以至他日后一直把“素描画好一生受用”奉为自己的艺术信条。而李斛无疑也是一位“素描”大家,1950年创作的素描《自画像》、1967年的素描《毛主席像》都堪称经典之作。后者更是在文革期间被多种报刊杂志反复刊登,并作为示范教材在美院教学中发挥过极大的作用。廖静文还曾主动请李斛教徐庆平画素描。在徐悲鸿的影响下,李斛产生了变革中国画的艺术追求,并得到徐悲鸿的支持和鼓励。根据宗其香先生夫人武平梅回忆,徐悲鸿当时挑选了两名学生作为中国画教学变革实验培养的重点对象,中国画组选的是宗其香,西画组挑选的是李斛,宗其香要加强素描训练,李斛则加强传统绘画基本功的训练,以达到中国画变革探索的目的,可以窥见徐悲鸿对李斛的用心培养。

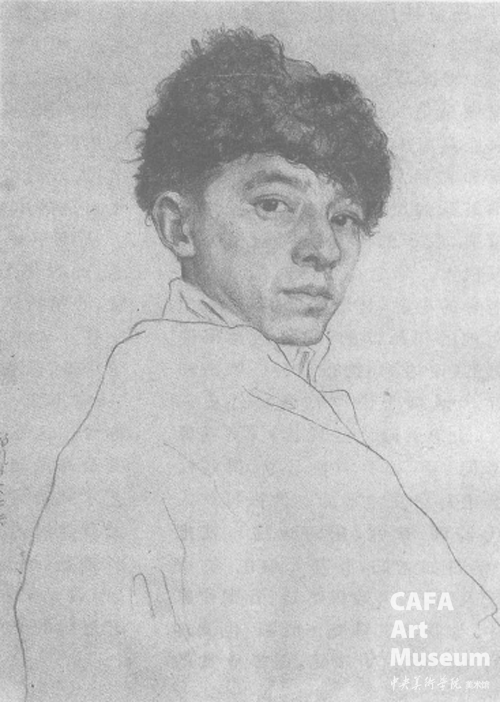

徐悲鸿的中国画创作,在色彩方面主要继承了文人画传统,同时借鉴西洋水彩画技法,以透明色为主,很少用覆盖性强的颜料。他的色彩,既不是强调主观的表现性,也不依附于造型着重刻画光色效果。而是多采用“平涂”法,加入一些深浅不一的同类色,追求简雅、单纯与和谐的画面效果。从整体上,不影响画面里国画的色韵与意境,这在《泰戈尔像》《李印泉像》以及《愚公移山》等创作中表现的尤为明显。徐悲鸿的花鸟、风景色调亦力求单纯和谐,强调“平涂”,而李斛不仅很好的继承了乃师的水彩平涂等方法,而且在色彩方面做出了突出的贡献。

李斛,《自画像》,1950年

这里谈一个有趣的现象,在新中国初期,关于“水彩”“水墨”与“中国画”之间其实并没有明确的分野。当时,中央美术学院中国画专业(墨画、彩墨画)开设有“水彩画”课程。据徐悲鸿弟子杨之光回忆,水彩课老师是萧淑芳,“当时的水彩还是有国画味道的,有点吸收中国画的用笔”。“中国画叫‘水墨画’,‘水墨画’跟‘水彩画’就一字之差,其实中国画也是一个中国的水彩画,差不多的意思。我觉得(说我)水彩画也可以,说我国画也可以。”[26]在某种意义上,这其实也是“水墨”“水彩”在那个历史时期所拥有的特定含义之一。基于此,我们就不难理解,新中国伊始所出现的“中国画水彩化”等现象以及新时期以来仍存有将“水墨”与“水彩”融而创之,抑或两者概念之间的模糊化倾向,以及实践中所传达出的创作指向上的矛盾性与歧义性。当然,这同时恰恰也是徐悲鸿乃至徐氏学派对待“水彩”之于“中国画”的一个基本认知。

1946年,李斛从中央大学毕业前夕,徐悲鸿鼓励他举办一次个人画展并且专门为画展题词:“以中国纸墨用西洋画法写生,自中大艺术系迁蜀后始创之,李斛仁弟为其最成功者。”李斛在重庆巡展时,徐悲鸿不仅亲自前往观展,并再次为李斛题词“中国画守抽象形式,虽亦作具体描写,究亦不脱图案意味。李斛弟独以水彩画情调写之,为新中国画别开生面”。足见徐悲鸿对李斛以“水彩”革新中国画的肯定与重视,从现存的李斛早期作品《战火中的难民》(1944年)、《嘉陵江纤夫》(1946)中,也可以看到其对徐悲鸿教学思想的继承、吸收与转化,以及在构图与设色方面对徐悲鸿《九方皋》《愚公移山》等作品的借鉴。李斛的早期创作在某些方面强化了徐悲鸿的色彩法,进一步弱化了对笔墨线条的运用,因而他的很多作品被质疑不属于“中国画”范畴。如有评论认为“李斛的《工地探望》与宗其香的《突破碾庄》,不是‘国画’而是西洋‘水彩’画”[27],并因此引发了广泛的论争。他创作的《侦察》(1949)、《印度妇女》(1956年)、《披红袍的老人像》(1956)、《广州起义》(1959年)等作品皆在艺术史上有着重要的影响……李斛作品在意境、韵味上都具有独到之处,他的书法更是继承了徐悲鸿的衣钵。稍微提及的一点是,在20世纪50年代中后期,“双百方针”出台后,李斛与蒋兆和有着一段相似的创作经历,蒋兆和在此阶段创作的《杜甫像》(1959年)、《南国风光》(1960年)等作品,强调中国画的形式语言,同时提出“减弱素描训练、提倡学习传统方法”等观点。而李斛则在1960年代相继创作了具有类似取向的《关汉卿像》(1962年)、《齐白石像》(1963年)以及《海瑞罢官》(1963年)等作品,这些作品与李斛早期带有“水彩味”的中国画创作大相径庭。[28]

徐悲鸿,《李印泉像》,1943年,76×43cm,纸本设色

1948年,徐悲鸿邀李斛到北平教学,起初在清华大学营建系任助教,后被聘到中央美术学院绘画系任教(1951年)。先是负责“水彩”及“油画”教学工作,后入“彩墨画系”负责“素描”和“创作”的教学,并于1962年担任中国画系人物科主任。值得一提的是,在徐悲鸿去世后,李斛与艾中信、王式廓、董希文等人在吴作人家中进行绘画练习与交流,这个小活动团体被后人称之为“十张纸斋”,在继承与拓展徐悲鸿教学思想方面取得了重要的成果。在1950年代中后期关于中国画教学主张以及“画国画究竟要不要学素描”争论正酣的紧张语境下,李斛仍然严格遵循徐悲鸿的教学理念,坚持在彩墨画系开设素描课,练习速写,培养造型能力,并一直身体力行,用他的艺术创作与教学实践维护了徐悲鸿的教学主张。

令人遗憾的是,文革中李斛英年早逝,所以在新时期以来的美术教学中他的影响远不及蒋兆和。实质上,相较于蒋兆和,无疑李斛的艺术主张与教学实践更为贴近徐悲鸿。换句话说,在我个人看来,对新中国十七年徐氏体系的概括,与其用“徐蒋”,到不如用“徐李”更为合适。

四、“徐氏”与“徐江”

近年来,亦有学者论及“徐江(江丰)”[29]这一称谓。毋庸置疑,这一提法为研究徐氏体系提供了另一个相互比较考察的视角。徐悲鸿教学体系涉及包括国、油、版、雕等在内的整个造型领域,在提倡所谓科学的“写实性”以及对绘画的“功能性”强调方面,与来自延安以江丰为代表的“革命学派”之间有很大程度的一致性。这点在1956年江丰受到文化部点名批评其“压制民族遗产”“排斥国画”,并建议实行“双轨制”时,廖静文亲自到会强调素描教学是正确的,为江丰鸣不平这一事件中可窥一斑[30]。并且包括吴作人等在内的其他油画家、版画家对江丰的主张亦是持认同态度的。而新中国初期大批“革命历史题材”等“红色经典”的产生,与江丰等革命学派的推动是分不开的。但在如何看待、处理“中国画传统形式语言”,抑或称之为所谓的“旧形式”方面,徐和江的观点则有较大不同。厘清这一点,就不难理解,不仅维护传统文人画观的潘天寿等人对江丰的中国画学术主张存有不同态度,而且同样持“写实主义”理念的艺术家如徐悲鸿弟子杨之光、浙江美院的方增先等人,也对江丰的论断提出强烈的质疑……

徐悲鸿“中国画改良论”的核心思想之一是剔除文人画传统进而输入“写实主义”。之所以称作“改良”即“去掉事物的某些缺点,使之更适合要求”。用徐悲鸿的一句话,“我学西画就是为了发展国画。”[31]换言之,“改良论”所传达的对中国画传统自身发展命题的诉求,不言而喻。因此,即使在强调“写实”造型的“新七法”中,他仍然将“传神阿堵”列在其中,只不过传统的一些特点,包括笔墨等放在了次要的地位,徐悲鸿一生始终坚持“诗(或题跋)书画印”一体的方式。在他的教学与创作理念中,传统的“旧形式”是完全可以被“转化”或“改良”后加以利用的。

江丰不仅是文艺政策的制定者,也是文艺政策有力的执行者,他还是一位重要版画家。在当时,江丰可以说是党的政策与美术教育实践之间转换与传递最为核心的人物。而江丰对“旧形式”问题的看法在某种意义上与新中国初期关于“国画创作与接受遗产问题讨论”有相当程度的关联性。在长期的革命战争中,江丰逐步形成其对艺术、对文化遗产、对旧形式问题的独到见解。早在写于1939年的《鲁迅先生与中国的新兴木刻运动》一文,他就论及“旧形式”问题,而1946年2月6日发表在《晋察冀日报》上的《绘画上利用旧形式问题》,可以说是对这一思考较为系统的阐释。在江丰看来,绘画上利用“旧形式”有两个目的:“一是为了易于深入民间,进行抗战的宣传教育工作;二是为了创造‘民族形式’的绘画风格。”对于第一目的,显然是“站在实用主义观点出发的利用”。因而,“老百姓究竟容易接受旧形式还是新形式(西洋画的形式)?”就成为重要的衡量标准。在江丰看来,“……将对象的形色真实地反映在画面上,而所反映的,又是与老百姓的生活相关联的话,就不会看不懂。看懂的条件是肖似,最能达到肖似的,是新形式而非旧形式。”目前很多新形式的绘画作品,不为老百姓所欢迎,“决不是新形式本身的过错,过错,则在于作者的写实技术差……”因此,“为了实用,往往将已经掌握了的并且有了相当劳绩的科学技艺抛弃,而回复到旧传统的桎梏中去,站在艺术上说,实是开倒车的现象。” [32]对于第二个目的,即创造“民族形式”的绘画来说,江丰则认为相对于透视学、解剖学、构图学、色彩学等科学方法而言,“传统的绘画技法,实在显得太朴素了。”

简言之,江丰力倡的是“肖似”的“新形式”。他的这种认知基于以下两点。其一,用中国传统绘画的特殊风格,来表现复杂的现代生活,是不够的。文人画上的墨色和笔致,是离开物体的任意涂画,近乎墨的游戏了。民间绘画上的平面化色彩,定型化的线条,也已成了离开物体的装饰性质的东西了。在写实主义的范围内,可以保留下来的,实在太少。因而,“有人却认为中国绘画的笔墨、线条是创造‘民族形式’绘画风格的‘新野利刃’,这种说法我是不能同意的。”其二,对于部分的容纳西洋绘画的科学方法,如中西融合法,也只能产生所谓的“改良国画”,不过是旧形式的延长,决不是创造“民族形式”绘画的通道。换言之,包括文人画“墨色和笔致”、民间绘画的色彩等旧形式,以及部分容纳西洋绘画的中西融合,在江丰看来,都不是创造“民族形式”的有效手段。

那么,究竟该如何进行“民族形式”的创造呢?江丰的答案是,应以“新形式”为基础。“‘民族形式’的提出,并不是抛弃新形式;相反的,要使新形式更为发展,更健康,洗清其内部的那些现代欧洲诸流派留给我们的毒素,并在旧形式中汲取某些可能适宜于新形式更趋丰富的养料,……以实写的技术方法反映民族的生活与理想的现实主义道路挺进。这种现实主义的描写方法与创造态度的确立,就是创造‘民族形式’的完成,同时,也是旧形式的合理的归宿,也是老百姓与‘高级艺术’之间的距离消除的枢纽。”[33]换言之,在江丰看来,进行“民族形式”创造的核心是以“实写的技术方法”为主的“新形式”,尽管可以在“旧形式”中汲取某些养料,但其并不占有主要比重。

通过上述分析我们不难发现,在江丰看来只有“新形式”即西洋画的形式,才能一方面深入民间,进行抗战的宣传教育工作,并且同时创造“民族形式”的绘画风格。基于此,就不难理解,江丰为什么极力支持“素描是一切造型艺术的基础”,进而1949年后提倡在高校中成立所谓的“彩墨画系”(而不是“中国画系”)[34],并推广至全国的动因。实际上,江丰是把中国画的材料——“彩”和“墨”提取出来,强调其在媒介意义上的重要性,进而进行以“实写”的技术方法为主的“新形式”。据蒋兆和回忆,为什么叫“彩墨”而不叫“国画”,江丰的解释是“油画也不叫它西洋画了,中国画就不必叫它国画;中国人画画不要有中西之分,只是工具的区别;油画是用油色,国画也就是彩与墨,所以叫它‘彩墨画’”[35]。江丰的“彩墨”观,在某种意义上反映了新中国初期“中国画改造”的一种普遍性理想与愿景。换言之,新中国成立伊始,在将描绘新中国新气象作为首要艺术任务的语境下,中国画传统等自身问题,显然没有被纳入研究与继承的视野。因此,从一开始在美术界就弥漫着一种强烈的“去中国画”思潮,“去”的不仅仅是“腐朽的文人画思想”,连带自古形成的独特的“笔墨程式”等元素。

所以,值得注意的是,作为新中国文艺政策制定者与执行者的江丰等革命学派,从“艺术为大众服务”出发,对科学、写实的造型能力的强调,无疑对新中国油画、版画、雕塑等画种的发展起到了积极的推动作用。因此,当1957年因江丰在中国画问题上推行“素描论”而引起“北京中国画画家座谈会”成员的批判的同时,在油画家、版画家等组织召开的另一座谈会上,包括吴作人、王曼硕等人则对江丰实行的“素描论”进行了极力的支持![36]但如从中国画自身发展与变革的角度(抑或笔墨语言层面)而言,江丰所推行的这样一种“唯‘新形式’”观,以及关于“中国画必然要淘汰”论断的提出,对中国画发展所带来的负面效果也显而易见……当然,这一学术观点成为其被打成“右派”的头等“罪帐”,则是特定历史时期学术政治化的悲哀。

结语

由“徐蒋体系”这一称谓的合理性与局限性切入,同时围绕徐悲鸿教学体系所延伸出的四种“称谓”及其背后思想资源的考察,使我们不得不反思每一种“称谓”提出的历史动因与叙述逻辑。将这四种“称谓”置于新中国十七年中,尽管皆属于以“写实性”话语体系“改造”中国画的“同一”趋向[37],但在这同一趋向下仍存在诸如强调绘画功能性作用、引入科学主义、侧重形式语言、探索艺术本体等多种不同的主导路径,而每一条路径背后又蕴含着不同的价值诉求与创作范式。循此,就不难理解,在中国画领域所出现的诸多争议与种种变量及这些争议与变量背后的深层缘由。回视新中国初期,在看似单一化的“改造”语境下,实际创作与教学层面却构成一幅丰富的文化景观。这也是我们重新考察新中国初期的“中国画‘改造’思潮”以及中国画创作、教学所呈现出来的“复杂性”“多元性”与“歧义性”的价值所在。

现实往往是历史的重演,在某种意义上,新世纪以来的中国画教学仍是新中国初期形成的教学体系的延续。徐悲鸿、江丰、蒋兆和、李斛作为文艺政策的制定者、教育家以及重要的艺术创作者,对中国画教学体系的建构起到了重要的作用。他们的学术思想、教学主张、创作实践也一直潜移默化的影响着当下的中国画发展。

因而,对于不同“称谓”的厘清,就新时期以来乃至当下的中国画现状,在各种称谓(如中国画、水墨画、新文人画、实验水墨、彩墨、新水墨、新工笔等)纷飞的“乱象”中,如何理解各自背后的动力与意义,如何考察其与当代语境和传统文化之间的关联而言,无疑提供了一个可供借鉴的历史案例。

作者 | 葛玉君(中央美术学院副教授、硕士生导师)

原文发表于《美术研究》2020年第1期

注释:

1 20世纪80年代初,艾中信在《徐悲鸿研究》一书中,对“徐悲鸿学派”“徐悲鸿教学体系”展开深入探讨,1985年艾中信又提出“徐悲鸿美术教育学派”并予以专门研究(参见艾中信《徐悲鸿研究》,上海人民美术出版社,1981年。曹庆晖《学派与体系——从国立北平艺专、中央美院聘任的中央大学艺术系弟子谈起》《文艺研究》2011年2月10日)。1993年,刘骁纯在《论蒋兆和》一文中提出“徐蒋系统”之说,后逐步阐述为“徐蒋体系”。(详见中国画研究编辑部《中国画研究·蒋兆和研究专集》,人民美术出版社,2001年。)相对于艾中信“徐悲鸿美术教育学派”这一提法着眼于国、油、版、雕等整个造型学科,而刘骁纯的“徐蒋系统”则主要聚焦于中国画领域,本文所探讨的范围也仅限于中国画领域。

2 在“徐悲鸿教学思想”影响下,新中国初期的中国画人物画创作,在写实性话语体系的大框架下又大致呈现为三条具有差异化的发展路向:分别是以“素描”改造国画的“徐氏学派”;以“速写”为重要学术资源的叶浅予、黄胄一路以及受“徐悲鸿教学思想”与注重笔墨语言的“潘天寿教育思想”双重影响,引“大写意”笔法入画而形成的“浙派人物画”创作群体……

3 《康有为全集》,上海古籍出版社,1987年,第283页。

4 原载《新青年》第6卷第1号。

5 蔡元培《在北京大学画法研究会之演说词》,《北京大学月刊》,1919年10月25日。

6 邵大箴《写实主义和二十世纪中国画》,《近百年中国画研究》,人民美术出版社,1996年,第2页。

7 徐悲鸿《美的解剖》,王震、徐伯阳编《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第50页。

8 徐悲鸿《中国画改良论》,王震、徐伯阳编,《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第11—12页。

9 徐悲鸿《西洋美术对中国美术之影响》,重庆《时事新报》1941年1月1日。

10 徐悲鸿《当前中国之艺术问题》(1947年),王震、徐伯阳编,《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第511页。

11 郎绍君《实与是的探求》,华天雪,《徐悲鸿的中国画改良》,上海书画出版社,2007年,第8页。

12 “标语口号式”是指毛泽东《在延安文艺座谈会的讲话》中所提到的那种只有正确的政治观点而没有艺术力量倾向的作品。

13 徐悲鸿《<画范>序—— 新七法》,王震、徐伯阳编,《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第169—170页。

14 徐悲鸿《新国画建立之步骤》,王震、徐伯阳编,《徐悲鸿艺术文集》,宁夏人民出版社,1994年12月,第510页。

15 《国画教授不满徐悲鸿 艺专昨突起风波——国画组教授态度坚决 致函徐氏质询四点请答复》,1947年10月2日《北平时报》。

16 《全国美协在京召开第一届理事会第二次会议汇刊》,(内部参考资料),北京,1955年,第121—122页。

17 蒋兆和《从国画展览会中所得到的启示》,《美术》,1956年第8期,第12页。

18 如北宋时李公麟所创造的‘白描’,不仅具有高度的表现能力和艺术的完整,而且起了稳定国画造型基础的作用,为后世的典范。又如‘清明上河图’所描写的复杂的生活面貌的高度写实精神,以至今日齐白石的工笔草虫等都是典范地体现了国画这一以白描为基础的特点。蒋兆和《国画人物写生的教学问题——对彩墨画的素描教学在观点上的一些商榷》,《美术研究》1957年第2期,第58页。

19 蒋兆和《国画人物写生的教学问题——对彩墨画的素描教学在观点上的一些商榷》,《美术研究》,1957年第2期,第59页。

20 “开始是吸取素描中某些因素为学习白描进一步创造条件,在白描的基础上又进一步发挥水墨的变化。既然充分的掌握现代科学的知识,又逐步的运用传统的造型规律,创造性的成为现实的写实技巧。”蒋兆和《国画人物写生的教学问题——对彩墨画的素描教学在观点上的一些商榷》,《美术研究》,1957年第2期,第66页

21 蒋兆和《关于中国画的素描教学》,《美术研究》,1959年第2期,第24页。

22 蒋兆和《关于中国画的素描教学》,《美术研究》,1959年第2期,第24页。

23 蒋兆和《关于中国画的素描教学》,《美术研究》,1959年第2期,第24页。

24 蒋兆和《关于中国画的素描教学》,《美术研究》,1959年第2期,第26页。

25 姚有多《学贯中西为求变 勇于探索出新意——纪念李斛老师逝世20周年》《美术》,1996年第2期,第15页。

26 葛玉君《杨之光访谈录》,2010年,未发表。

27 《为争取美术创作辉煌的成就而努力——来京参观第二届全国美展的美术工作者对展出作品的意见》,载《美术》,1955年第5期。

28 当然,这种现象的出现,虽然代表着他们对中国画传统的反思,但不能不说与1956年“双百方针”出台后,“民族化”思潮兴起,文艺政策话语的转换有着密切的关联。

29 邹跃进《新中国美术史》,湖南美术出版社,2002年11月,第63页。

30 “……十年前有一批人依仗国民党的势力围剿徐悲鸿先生和他的学派,想不到十年后的今天,又出现了类似的局面来对付江丰同志和中央美术学院。我没有想到今天,在十年以后的今天,国家提出文艺鼓舞教育人民号召深入生活时,美院主张竟被作为攻击的对象和值得怀疑的问题提出来了,过去国民党的统治,提出害怕国画被用来作为阶级斗争的武器,攻击国画画素描和画人物,在那种情况下提出这些问题来是可以理解的,他们对悲鸿主张彩墨画系的学生画素描、画人物、反映生活,污蔑为摧残国画,也可以理解的。然而在今天,在今天的情况下提出这些问题来,并且污蔑为排斥国画,这是我不理解的。”《江丰反党资料汇编初辑》,第16、21页,中央美术学院整风办公室编印,1957年8月30日。

31 蒋兆和《患难之交,画坛之师》,《徐悲鸿—回忆徐悲鸿专辑》,文史资料出版社,1983年,第142页。又见卢开祥《为了祖国的美术事业—忆徐悲鸿先生》,王震编《徐悲鸿诞辰100周年纪念文集》,华东师范大学出版社,1995年,第161页。

32 江丰《绘画上利用旧形式问题》,《江丰美术论集》,人民美术出版社,第9页。

33 江丰《绘画上利用旧形式问题》,《江丰美术论集》,人民美术出版社,第10页。

34 江丰《中央美术学院改革方案(1952 年 6 月 20 日修正)》,详见中央美术学院档案,另见《发现——百年江丰文献集》,光盘附录,人民美术出版社,2013年2月。

35 蒋兆和《江丰对中国画虚无主义的观点》,《美术》,1957年第9期,第36页。

36 1957年5月18日——6月4日举行的“北京中国画画家座谈会”上出现的对江丰关于在中国画问题上推行“素描论”的批判,5月22日由油画家版画家等组织召开的座谈会上出现了包括吴作人、王曼硕等人对江丰实行的“素描论”的极力的支持,同时期内的两次会议形成了鲜明的对比!详见1957年《美术》第6期上刊登的《北京中国画画家的意见》与《北京美术家集会批评文化部及美协领导》两文。

37 20世纪50年代中后期,浙江美术学院以潘天寿为核心开展的中国画教学,更侧重于传统中国画文脉的传承与拓展。